新建矿山排泥库地下水多元示踪试验研究

石东伟

(中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司,长沙 410000)

1 依托项目概况

本次多元示踪试验的案例项目为广西省某矿山企业新建的一处排泥库,库区建设以该企业停止开采的某矿区洼地为基础,受地形因素影响,所建成库区基本形态近似“U”形,与该企业的2处采矿场以及矿山下村镇均有道路连通。库区基本地形地势特征为:岩溶山峰环绕下的平坦洼地,并被溶岩地质构造自然分割成2部分。整个排泥库库区总容量超过8×107m3,汇水面积达3km2,库底堆积标高达400m。对库区地质环境进行分析,发现库区地质构造以复杂岩溶地貌为主,同时水文特征也较为复杂。

2 多元示踪试验的实施情况

2.1 示踪剂选用原则及试剂确定

示踪剂是多元示踪试验中的重要材料,其合理选择是实验成功与否的基础。在示踪剂选择时要遵循一系列基本原则,包括:试剂安全无毒,自然本底较低,稳定性及抗干扰能力强,不影响地下水正常流向,容易使用仪器检测,且应用成本较低。以此为依据,结合试验要求和以往经验,综合考量后,确定使用钼酸铵试剂作为本次实验的示踪剂[1]。

2.2 确定投放量

对示踪剂的投放量应当进行科学判定,投放量过小,可能导致仪器无法正常检测,影响试验效果,同时,如投放量过大,则可能造成随地下水流进入饮用水源的试剂浓度超标,对人体安全造成威胁。因而,应当结合检测仪器灵敏度、国家饮用水安全标准,以及库区地下水量、测试目标距离及相关勘探资料,综合确定最佳投放量。本次试验中经综合分析与计算,最终确定的钼酸铵示踪剂投放量为150kg。

2.3 确定适合的投放点和接收点

投放点的确定需要根据库区内部条件,以及试验设计的具体要求来进行,在本次实验中,通过综合判断,确定以排泥库库区内北部一处落水洞作为试剂投放点,记录编号为T1,投放点标高为335.12m,从洞中可见到地下水。

接收点的确定相对较为复杂,需要根据地质勘探及区域地下水环境整体分析,尽可能保证接收点选择的准确性,以此确保试验效果。试验中经综合分析,并利用矿山企业基础条件,选择场区内原有的25个水点确定为示踪剂的接收点,分别编号为 S1~S25,对其中 S1、S5、S6、S7、S8、S10、S18进行了重点观测。

2.4 投放与取样操作要点

投放时,应先对投放点条件进行明确,本实验中,投放点无法直接接触地下水,遂采取外部灌水方式配合投放,投放前先对钼酸铵试剂进行搅拌处理,确定试剂完全溶解再进行投放,并借助灌注水流,使其顺利汇入地下水,投放后灌水时间原则上应不少于1d。

取样时,需要合理确定取样时间,为满足检测分析的要求,测量取样时间不宜间隔过长,本次实验中2次取样间隔一般接收点为4h,重点观测点间隔时间减半。具体取样操作由专门技术人员按照技术规范及试验要求完成,取样后及时贴好标签并遮光保存,最后分批次进行检测分析[2]。

2.5 样品检测分析

对样品检测分析是多元示踪试验的关键环节,这一环节中分析方法运用的合理性是非常重要的。经过综合对比,本试验中最终确定的分析方法为比色法。为保证分析数据的可靠性,样品分析中考虑了样品澄清度与人为因素带来的干扰,因而检测前对样品进行静置澄清处理,并根据相关试验规定,复检了20%样品,以避免检测结果误差及失真。

检测分析中还需要确定异常值的数据标准,结合分析方法特点及本底数据,确定去除本底后钼含量超过1×10-8时为异常值,并根据监测数据,绘制时浓关系曲线,最终计算试验检测区域地下水流速及流向[3]。

3 试验结果

经过试验中的连续10d的定时取样,及样品分析检测的数据,绘制时浓关系曲线图(接收点S7)见图1:

图1 T1-S7 2h时浓关系曲线图

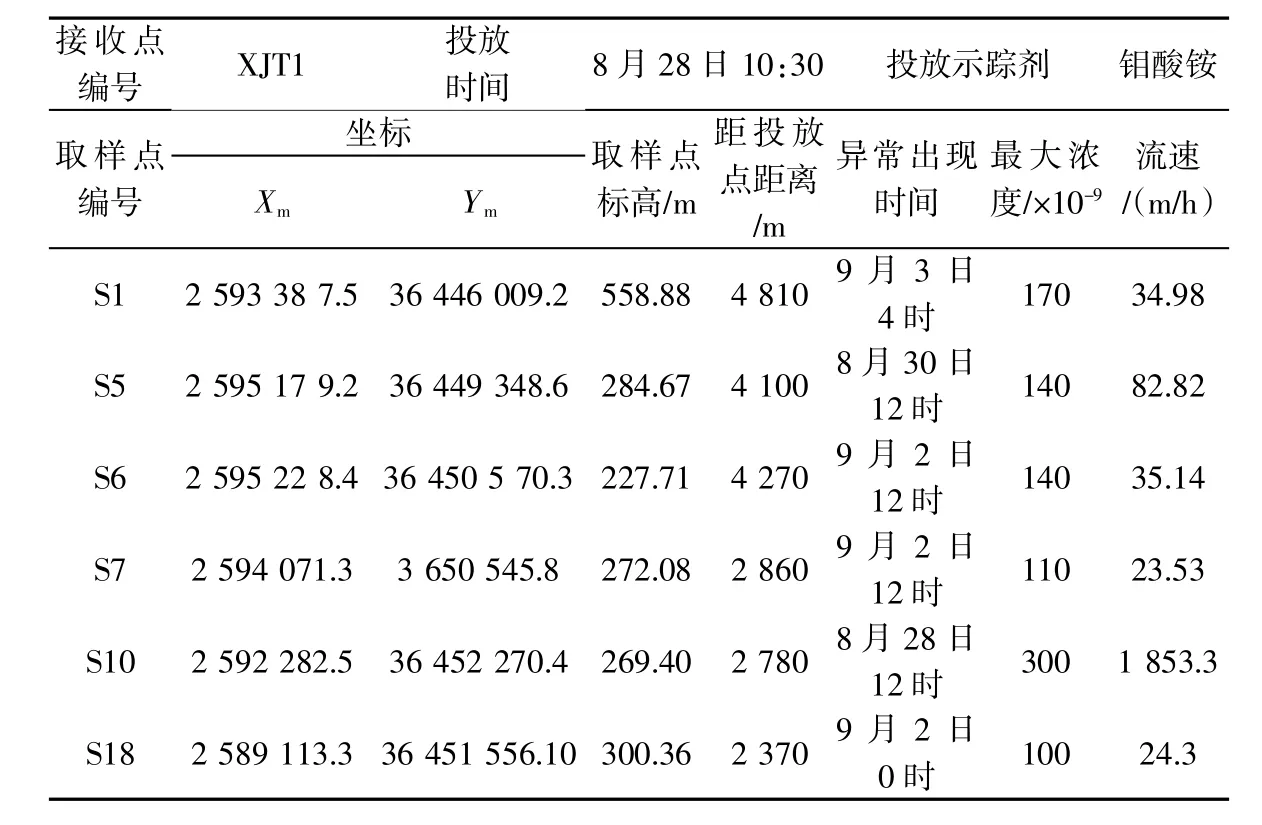

结合对所绘制时浓关系曲线图的分析,以及流速、流向计算的结果,得出作为试验案例的新建排泥库库区内外地下水水力联系十分密切。进一步对地下水流形态特征进行分析,发现试验库区地下水呈现岩溶水管道流与扩散流共存的复杂特征。具体包括以下3种:

第一种:快速地下岩溶水管道流。见于投放点T1至接收点S10区间,通过对钼离子反应出现时间的记录及结合实际流经距离的计算,测出该区间地下水流平均速度达到1 853.3m/h,该接收点取样检测结果中显示的最高试剂浓度值超过3×10-6。所绘制时浓关系曲线图表现出明显的多峰特点,据此反映出地下水道不惟一,同时存在多条通道。

第二种:中等流速地下岩溶水扩散流。见于投放点至接收点S4、S5、S12和S20几个区间段,其中最早检测到钼离子反应的接收点为S20,取样检测到的最高试剂浓度值为8×10-8,计算得出流速为154.9m/h。第二个检测到钼离子反应的接收点为S5,取样检测结果中试剂最高浓度为1.4×10-7,计算得出流速为82.82m/h。此后间隔24h,接收点S4、S12也分别检测到钼离子反应,样品检测结果显示的最高试剂浓度值均为8×10-7,计算得出流速分别为102.18m/h和63.4m/h。

第三种:慢流速地下岩溶水扩散流。此类特征在投放点T1至16个接收点相应区间段均可见。检测试剂最高浓度值在5×10-7~1.70×10-6范围内,计算得出最大流速值为47.9m/h。16个接收点在库区外分布的方向并不完全一致,除东南方向外,几乎各主要方向的接收点采集样品中均检测到了试剂反应,因而,可以判断库区投放点至外部多个主要方向水点间,都存在着地下水水力联系。

本文列出了最大浓度检测结果大于1×10-6的示踪剂检测结果,如表1所示。

表1 部分接收点钼酸铵示踪剂出现情况表

4 结语

本次试验经过前期较完善的设计和准备,试验基本取得了满意的结果,通过对试验所获得数据的分析,基本了解了作为试验案例的排泥库库区内外地下水水力联系及水流形态的特征,为排泥库建设使用对地下水环境的影响评价提供了较为可靠的参考依据。本次试验的成功,不仅对作为案例的新建排泥库地具有积极意义,也能够为同类项目建设前的环境影响分析评价提供技术支持。此外,还能够为多元示踪试验在其他地质勘探活动中的作用发挥提供经验借鉴。最后,希望能够通过本文对多元示踪试验实践应用的介绍,促进该试验应用研究,并在一定程度上推动当代地质勘探技术的发展。