职业防护服的可视性测评研究方法

郑 晴,王宏付,柯 莹

(江南大学 江苏省非物质文化遗产研究基地,江苏 无锡 214122)

职业防护服的可视性对某些特殊职业人员的安全至关重要,如在夜晚道路上,施工人员、环卫工人等不易被车辆发现,而造成交通事故。在矿井下由于环境昏暗,矿工与运输设备的碰撞也时常发生。除了加强安全管理,采取安全措施之外,提高职业防护服的可视性,可以最直接且有效地保障工作人员在复杂环境中的人身安全[1- 2]。高可视性的防护服是指在光源的照射下,服装上的荧光材料和反光材料能够高强度地发出可见光,突出显示着装人员的存在[3]。

GB 20653—2006《职业用高可视性警示服》的发布,使可视性性能在职业防护服的设计应用得到关注。为保证服装上的反光材料能有效起到突显着装人员的作用,有必要对服装的可视性进行测试和评价。

国内外研究者对服装可视性的研究集中在面料上,例如荧光面料[4-5]、反光面料、自发光面料等,因此面料的可视性研究方法较为成熟[6-9]。但服装的可视性不仅与面料本身的可视性有关,还受到服装整体设计的影响[10]。对职业防护服的可视性性能测评,若仅限于面料研究,便无法反映服装在实际穿着过程中整体的醒目程度。因此从面料到服装整体对职业防护服的可视性进行测试和评价,更有助于设计高性能的职业防护服。

从面料和服装整体2个方面对现有测评服装可视性的方法进行总结分析,为完善职业防护服的安全设计提供可行的参考。

1 面料的可视性测评

1.1 颜色要求

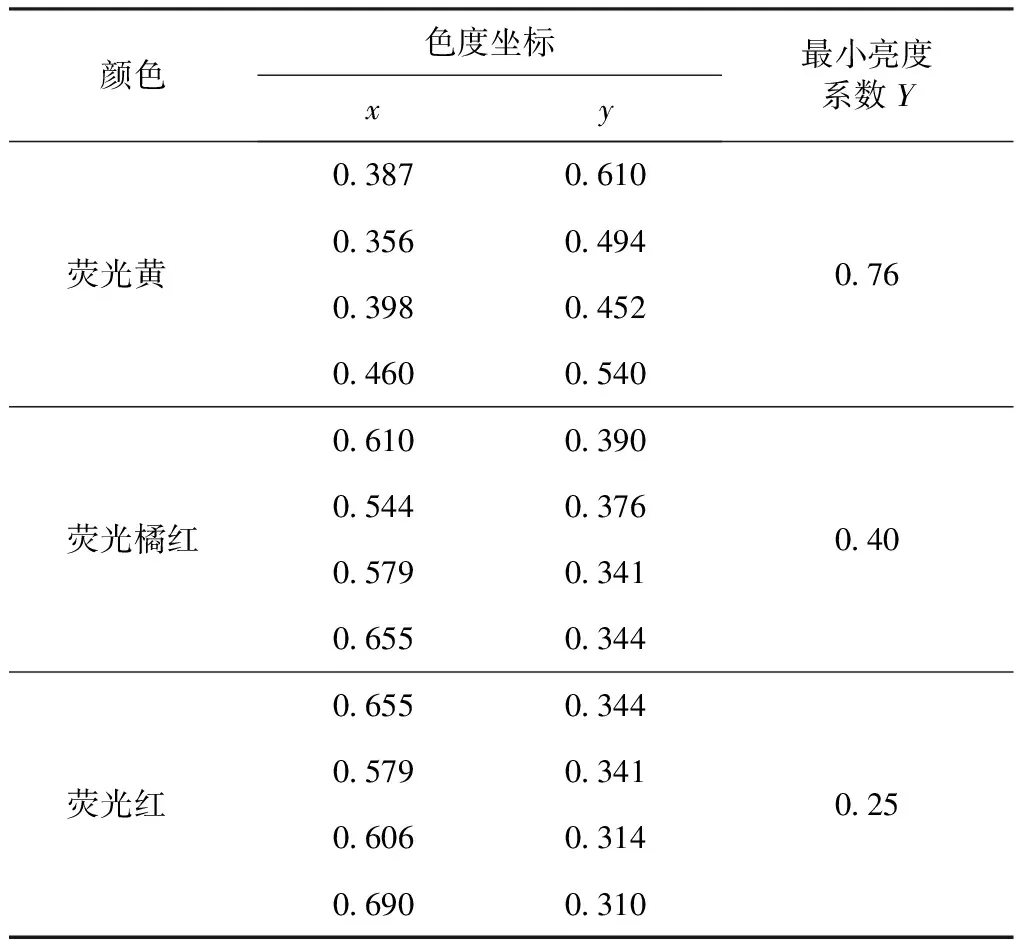

职业防护服的基底荧光面料需要在自然光线较弱的环境下有醒目作用。荧光材料在受到光照后,能发出比吸收光波长更长的可见光。GB 20653—2006规定在职业用可视性警示服中采用3种颜色的荧光材料:荧光黄、荧光橘红和荧光红。按照GB/T 3979—1997《物体色测量方法》检测荧光颜色,用Yxy表色方法确定材料的色度区域范围和亮度指数。基底颜色参数范围见表1。

表1 基底颜色参数范围

1.2 逆反射性能

职业防护服中的反光材料又称逆反射材料,可将入射光沿光源方向反射回去。在没有自然光的环境中,通过特定光源(如探照灯、车灯、矿灯等)的照射,回归反射光线,增强穿着者的可视性。

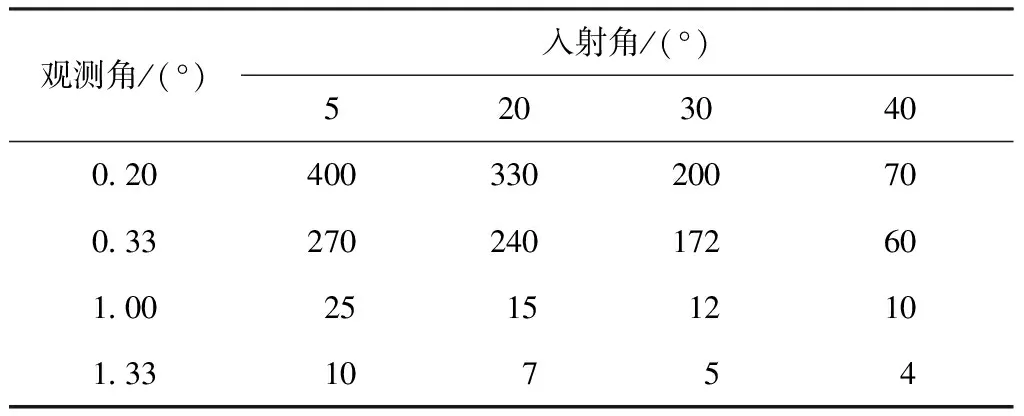

反光材料的逆反射性能通常用逆反射系数表示。在反光材料面积一定的条件下,逆反射系数越高,则材料的可视距离越高[9],即在相同的观察距离下拥有更高的可视性。使用逆反射系数测量仪,在标准要求的入射角和观测角测量材料反射的光强度,从而计算逆反射系数R′[11]。

R′=R/A=I/(E×A)

式中:R′为逆反射系数,cd/(lx·m2);R为光强度系数,cd/lx;A为材料面积,m2;E为光照度,lx;I为光强度,cd。

职业用最高级别警示服中反光材料的最小逆反射系数如表2所示。

表2 三级反光材料最小逆反射系数cd/(lx·m2)

薛灿浓等[12]研究了反光织物中反光长丝细度、经纱颜色、反光区域经向长度和反光长丝浮长线对面料反光性能的影响,得出反光长丝之间的间隙越小、经纱颜色越浅,反光区域经向长度和反光长丝浮长线越长,植物的反光性能越好。张海泉等[13]分析了玻璃微珠型反光织物的反光性能,发现微珠直径会影响织物中的微珠覆盖率,进而影响织物的反光性能。综合国内的相关研究及标准发现,目前对服装可视性的测评主要限于评价荧光面料和反光材料的性能,因为职业防护服的可视性主要由荧光面料和反光材料提供。但值得注意的是,高可视性的面料如何在服装中进行应用,服装整体是否能达到足够的可视性仍有待探讨。因此有必要研究服装整体的可视性测评。

2 服装的可视性评价

目前未见相关标准规定服装的可视性测评方法。常见的服装可视性的测评方法有可视距离测量法、图像分析法、眼动跟踪分析法。

2.1 可视距离测量法

可视距离测量法反映了服装穿着者可被他人识别的最大距离,也可以在固定距离下测试观察者发现并识别出服装穿着者的反应时间,常用于评价道路工作者的职业防护服的可视性。例如交警、环卫工人、道路施工人员等在光线较弱的环境中工作时,服装的可视距离越大,穿着者就能尽早被车辆注意到,司机则有充足的反应距离以便作出相应操作,避免意外碰撞事故。

Michon等[14]在现场实验中要求受试者观察距离100 m或200 m处的安全警示服。最终发现受试者对荧光橘色服装的反应时间最短。另外,其还研究了高可视性材料面积对服装可视性的影响,结果表明使用约1 200 cm2的高可视性材料就能为服装提供足够的可视性。

Turner J等[15]通过可视距离测量的实验研究11种颜色配置的安全警示服在白天的醒目程度,得出荧光橘红的可视距离最长,另外白底荧光橘红网格、荧光黄绿色、荧光橘红和荧光黄绿组合这3种颜色配置形式也有较高的可视性。

文献[16-19]利用可视距离测量了驾驶人员在黑夜识别道路工作者、行人及骑行人员的能力,比较了不同种类的反光服装的可视性。研究发现在人体运动的四肢部位(如手臂、腿部)设计反光标志,可以形成“生物运动”信息,提示驾驶人员服装穿着者的存在,有助于提高其可视性。

2.2 图像分析法

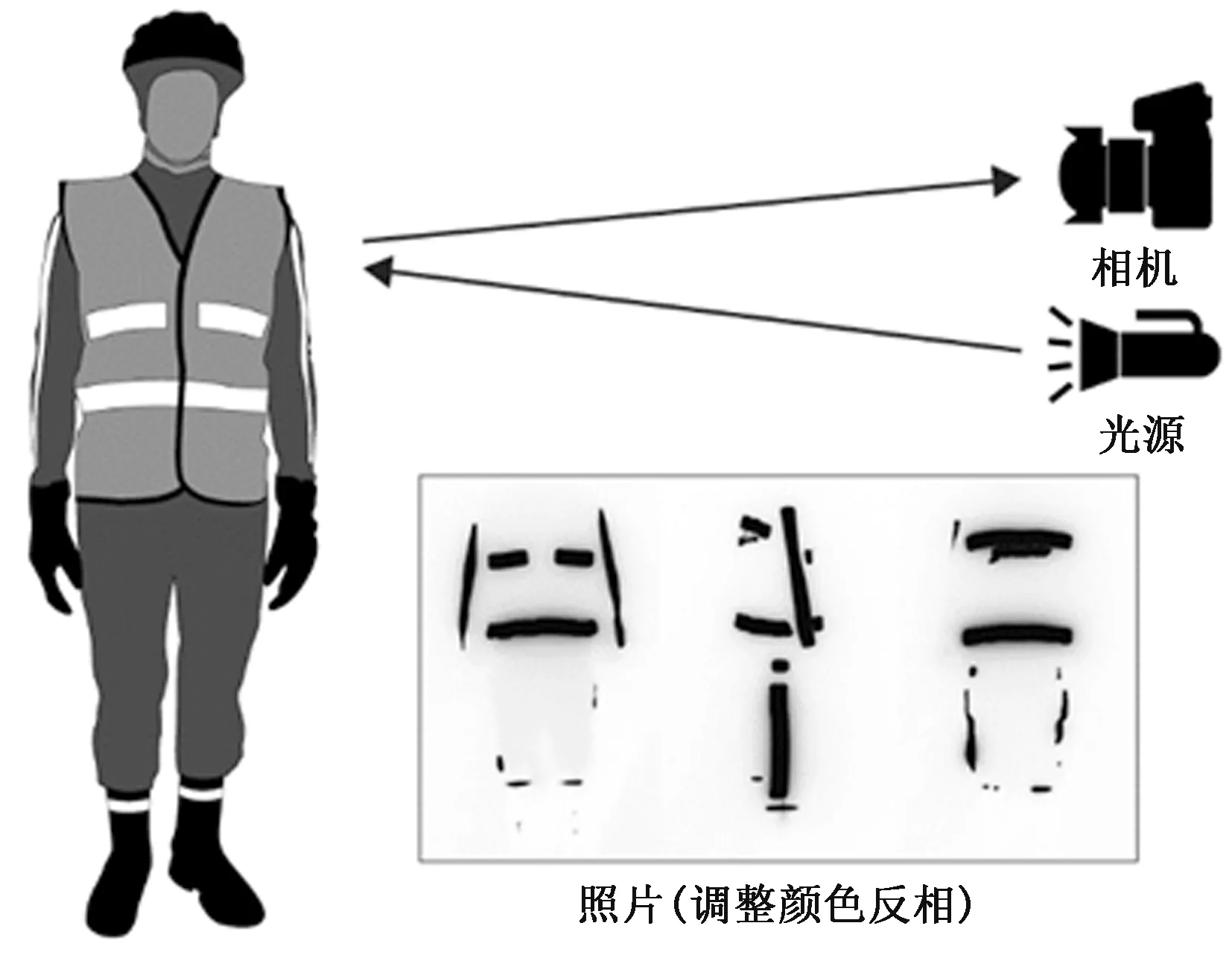

图像分析法是指在模拟实际环境的条件下,以观察者的视角拍摄穿着职业防护服的人体,在固定的拍摄条件下,得到服装穿着时的图像,再对图像进行分析和评估。图像分析法评测服装的可视性见图1。

图1 图像分析法评测服装的可视性

Havenith[20]在全黑的环境中用汽车前大灯照射100 m距离外穿着3种摩托车手服装的人体,并以司机的视角拍摄了人体正面、侧面和背面的照片。得到的照片通过软件处理,可以分析反光材料的可视性性能。

王艺[21]在矿工服的设计评价时,在昏暗视角下拍摄服装正面、侧面和背面的反光效果图片,计算服装在穿着时反光面积与服装总面积的比值,比值越大反映出服装在昏暗条件下的可视性越高。

图像分析法不仅可以比较反光材料的实际可视面积,还可以通过专家评估主观上评价反光材料展现的形状及人体的可辨认程度。

2.3 眼动跟踪分析法

人总是通过对外界环境的感知获取信息,大脑对信息进行处理后指导人的行动。在各种信息感知中,约80%的信息来源于视觉[22]。对视觉—眼动系统的测量可以直接反映人对外界的感知过程。眼动可视作视觉—眼动系统在外界刺激下的输出,分为3种基本方式:注视运动、眼跳和跟踪[23]。利用眼动跟踪技术可得到以下主要参数:总注视次数、注视持续时间、区域注视次数、注视点序列和第1次到达目标兴趣区的时间[24]。

眼动跟踪技术在安全标志的设计领域有较多的应用,如交通标志[25-27]、矿井安全标识、公共场所应急标识等[28]。热点图可以反映标志的对观察人员的吸引力,注视次数、注视时间和扫视次数可以体现观察者对目标物体的搜寻能力[29]。

Isler等[30]用眼动追踪系统测评了新西兰森林工作人员安全工作服的可视性。研究人员以松树林为背景,随机放置了6种颜色的服装。受试者从图像中搜寻所有的服装,且在此过程中图像的亮度从全黑逐渐变亮。最终以服装被观察到的顺序确定6种颜色服装的可视性。

与可视距离测量法相比,眼动跟踪分析可在实验室的模拟环境下进行,且能提供除了观察者对目标物体发现速度之外的信息,如观察者在注意到醒目的物体后,还需要快速得知该物体的具体属性。这对职业防护服的可视性尤为重要,因为职业防护服的使用环境下还会出现设备设施上的醒目标识,观察者必须很容易地通过服装确定穿着者的状态。而眼动跟踪分析相比图像分析法,能更加直接且客观地得出服装的醒目程度。

目前国内外鲜有应用眼动跟踪技术对职业防护服的安全识别性进行研究和测评。该技术注重人眼观察和外界环境之间的相互关系,最直接地反映了服装醒目程度,更能完善职业防护服的安全可视性设计。

3 结束语

本文针对职业防护服的可视性研究方法进行总结归纳,讨论了面料和服装整体2方面的测评现状。目前国内外的学术成果和标准主要针对面料的可视性进行研究,已有较为成熟的方法。未来可关注多种高可视性面料之间的对比研究,为职业防护服在面料的选择上提供参考建议。

面料的可视性无法代表服装整体的可视性,即高可视性面料在职业防护服上的配置方式将影响服装整体的可视性。因此,有必要进行服装的可视性测评。本文根据现有的相关研究总结了3种服装可视性测评方法:可视距离测量法、图像分析法和眼动跟踪分析法。服装整体的可视性研究成果十分有限,未来仍可针对高可视性面料的配置方法进行定量评价,并对多种测评方法进行组合或对比。