1990—2018年海南岛湿地景观生态安全格局演变

雷金睿,陈宗铸,陈毅青,陈小花,李苑菱,吴庭天

海南省林业科学研究院/海南省红树林研究院,海南 海口 571100

湿地作为水陆相互作用形成的独特生态系统,具有重要的生态功能和价值(Bdrinson et al.,2011;Gedan et al.,2011;Harmácková et al.,2015;Jin et al.,2017;Sun et al.,2018),其生态安全状况将直接影响与其相连的陆地生态系统和水域生态系统的安全(刘艳艳等,2011),与人类生存发展息息相关(Copeland et al.,2010)。生态安全是生态系统健康和完整状况的表征(谢余初等,2015),反映其结构与功能不受或少受威胁的健康与平衡状态,它是实现区域可持续发展的重要基础(宋豫秦等,2010;Ma et al.,2019)。近几十年来,由于人类社会经济活动的影响,城市人口增多、城市迅速扩张导致湿地资源在数量和质量上遭到不同程度的破坏或退化,湿地内部生境破碎化加剧、景观多样性降低(廖柳文等,2016),湿地生态系统的结构和功能也发生了显著变化(Zorrilla-Miras et al.,2014;Lin et al.,2018),严重威胁着区域湿地景观生态安全(陈昆仑等,2019;李悦等,2019;钱逸凡等,2019)。湿地景观生态安全评价作为湿地生态保护和管理利用的重要基础性工作(吴健生等,2017),也是湿地评价研究的新领域(杨永兴,2002),及时掌握各地湿地生态状态和安全素质,可为湿地保护政策制定提供数据支撑(钱逸凡等,2019)。因此,对快速发展背景下湿地景观生态安全的评价研究显得十分有必要。

当前,生态安全已经被提升到国家战略高度(陈星等,2005),对湿地生态安全评价研究也更为深入和细化,在构建评价指标上已由单一生态安全因素拓展至多因素的综合评价(刘艳艳等,2011;吴健生等,2017;钱逸凡等,2019)。国外在湿地生态安全的研究较早,以美国为首的西方国家在20世纪 90年代相继开展了湿地健康状况和生态风险评价研究(刘艳艳等,2011;Alvarez et al.,2013;朱卫红等,2014),Malekmohammadi et al.(2017)采用驱动-压力-状态-影响-响应(DPSIR)模型对伊朗 Choghakhor国际重要湿地的生态系统服务脆弱性进行了评估,认为农业活动、城市建设和旅游发展是重要的威胁因素之一。在国内,原国家林业局湿地保护管理中心先后对中国的国际重要湿地和全国重点湿地的生态健康状况开展了多指标综合评价(国家林业局湿地保护管理中心,2013;国家林业局,2015a),结果显示全国各重点湿地生态状况仍不容乐观。在区域湿地生态安全评价方面,相关研究基于压力-状态-响应(PSR)模型对北京(Wang et al.,2019)、深圳(吴健生等,2017)、青岛(李悦等,2019)、环长株潭城市群(廖柳文等,2016)以及图们江流域(朱卫红等,2014)等地湿地生态安全状况开展了评估研究;陈昆仑等(2019)利用景观格局指数构建湖泊湿地景观生态安全评价模型评估了武汉湖泊系统景观生态安全格局的演化特征,并对其驱动因素进行了分析。综合国内外有关研究,学者大都采用PSR、DPSIR等模型进行区域或重点湿地的生态安全评价(Ye et al.,2011;庞雅颂等,2014),其中由联合国经济合作开发署(OECD)建立的 PSR模型因具有较强的系统性,适用于大范围的生态安全评价,而被大多数研究采用(朱卫红等,2014;廖柳文等,2016;Ma et al.,2019;Wang et al.,2019;李悦等,2019)。但由于研究者知识背景、研究目的等的不同,以及湿地类型和功能的多样性,对湿地生态安全评价的指标、方法等的普适性研究方面仍处于探索阶段(Li et al.,2010;刘艳艳等,2011;钱逸凡等,2019)。

海南岛是中国仅次于台湾的第二大岛屿,地理位置独特,有丰富的湿地类型及资源(邹发生等,1999),成为海南发展的优势资源和生态标志。自1988年建省办经济特区以来,海南社会经济高速发展,城市迅速扩张,与生态环境之间的矛盾也逐步凸显,湿地资源退化明显(国家林业局,2015b)。2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家生态文明试验区(海南)实施方案》,提出“改革完善生态环境监管模式,建立健全生态安全管控机制,构建完善绿色发展导向的生态文明评价考核体系”,这就为海南生态安全评估提出了更高的要求,统筹保护和利用生态资源。但在城市扩张和海洋经济的影响下,以过度捕捞、围垦养殖、城镇建设和港口开发为主的多样化湿地利用方式对湿地造成严重威胁(隋燕等,2018),湿地景观快速化演变,全岛湿地景观生态安全呈现不确定性。然而,关于该地区湿地景观生态安全格局的时空变化评价研究尚未见报道。在国家战略背景下,科学评估海南岛湿地景观生态安全,对湿地资源进行有效保护已刻不容缓。因此,本文利用海南岛1990—2018年Landsat遥感影像数据提取研究区湿地空间分布信息,基于PSR模型构建海南岛湿地景观生态安全评价体系,采用层次分析法(AHP)确定指标权重,对海南岛各个市县的湿地景观生态安全进行宏观定量评价,分析时空分异特征,建立预警机制,以期为海南岛湿地保护与修复以及可持续发展规划提供重要参考。

1 研究区概况

海南岛(18.80°—20.10°N,108.37°—111.03°E)位于南海大陆架北端,为相对独立的地理单元,下辖18个县市,面积约3.4×104 km2,海岸线长1944.4 km,具有典型的热带季风海洋性气候。地貌类型多样,地形中高周低,以五指山(1867 m)、鹦哥岭(1811 m)为隆起核心,从中部向四周依次为山地、丘陵、台地和平原等逐级递降(图1)。根据全国第二次湿地资源调查,海南省分布有近海与海岸湿地、河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地5类18型的湿地类型,总面积达32×104 hm2。湿地资源星罗棋布、纵横交错,拥有东寨港国际重要湿地,以及东寨港红树林等国家级、省级湿地自然保护区和湿地公园,成为候鸟迁徙的重要驿站和珍稀水鸟的重要越冬区、栖息地(国家林业局,2015b)。近年来,以海口、三亚等重点城市为主的湿地保护和修复逐渐得到社会各界重视,相继新建了美舍河、五源河、三亚河等多个国家湿地公园,2018年海口被评为全球首批国际湿地城市。2018年出台了《海南省湿地保护条例》,为湿地保护利用提供法制保障,全省湿地资源保护管理呈现出良好局面。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及预处理

以1990、2000、2010年的Landsat 5 TM影像和2018年的Landsat 8 OLI影像为主要数据源,分辨率均为30 m,轨道号/行列号为123/46、123/47、124/46、124/47和125/47。为保障数据质量,下载使用云量在5%以内、拍摄时间在雨季(5—7月)的影像,数据下载自 https://glovis.usgs.gov/。运用ENVI 5.1软件对研究区内的遥感影像数据进行多波段合成、大气校正、几何校正以及图像镶嵌、裁切、增强等数据处理,总误差控制在1个像元以内,并统一投影到 2000国家大地坐标系(雷金睿等,2019)。

采用监督分类与人工目视解译相结合的方法分别对 4期遥感影像进行湿地解译(Davranche et al.,2010)。根据湿地分类系统和研究区实际情况,将海南岛陆域界限范围内湿地划分为自然湿地、人工湿地两个类型,其中自然湿地包括河流、潟湖、红树林,人工湿地包括库塘、水产养殖场和盐田,不包含滨海湿地和水稻田湿地。利用 ArcGIS 10.3在自然湿地和人工湿地范围内各随机选取 50个样点,经野外验证和高分辨率遥感影像检验,采用误差矩阵法对湿地分类结果进行精度评价,总体分类精度(Overall Accuracy)达90%以上,结果可靠,满足本研究的分析要求(刘吉平等,2016;Wang et al.,2019)。

图1 研究区位置Fig. 1 Location of the study area

2.2 景观生态安全评价模型

景观生态安全是从景观尺度上反映人类活动和自然胁迫对生态安全的影响(李月臣,2008;时卉等,2013;Ma et al.,2019)。因此本文参考已有研究的基础上(宋豫秦等,2010;Wang et al.,2019;Ma et al.,2019),基于压力-状态-响应(Pressure-State-Response,PSR)模型从景观状态、景观压力和景观响应3个方面构建海南岛湿地景观生态安全评价模型。景观状态是指在一定时空尺度内,区域自然因素相对稳定情况下所形成的景观类型和格局;景观压力反映人类活动对景观格局和过程的影响(宋豫秦等,2010);景观响应主要考虑政府层面对景观生态资源的保护力度。根据模型指标体系的系统性、实用性以及数据获取可能性等原则,结合研究区的实际特征,细化湿地景观生态安全评价指标体系(表1)。并采用层次分析法(AHP)确定各指标的权重值(谢余初等,2015;钱逸凡等,2019),其权重判断矩阵 A—B、B1—C、B2—C、B3—C的一致性比率值分别为 0.0088、0.0161、0.0088、0.0000,均小于0.10,通过一致性检验,权重分布合理(廖柳文等,2016)。

2.2.1 景观状态

景观状态中的景观破碎度、景观多样性、景观连接度、分维数 4个指标因子分别用斑块密度(PD)、香农多样性指数(SHDI)、连接度(CONNECT)和周长面积分维数(PAFRAC)4个景观格局指数进行计算。借助 ArcGIS将湿地景观分类矢量图转换为.grid格式,导入Fragstats 4.2平台计算景观格局指数(宫兆宁等,2011)。各景观指数模型的计算公式及生态学意义参见文献(邬建国,2007)。自然与人工湿地面积比采用遥感解译数据的自然湿地与人工湿地的面积比值。

2.2.2 景观压力

研究区人口数量、国内生产总值、人均 GDP等人口与社会经济指标来源于《海南统计年鉴》,其中城市化水平为城镇人口与人口总数的比值。

2.2.3 景观响应

利用来自海南省林业局的自然保护地(湿地公园、森林公园、自然保护区)矢量数据,按自然保护地建立时间分别统计每个市县内国家级、省级和市县级自然保护地面积,然后利用权重值计算自然保护地总面积占该市县国土面积的比例。按照生态价值和保护强度将国家级、省级和市县级自然保护地的权重分别赋值为0.5、0.3和0.2。

表1 海南岛湿地景观生态安全评价指标体系及权重Table 1 Evaluation indexes of wetlands landscape ecological security and their weights in Hainan Island

2.2.4 综合评价

为了消除因指标量纲不同对计算结果的影响,采用极值法对各项指标进行标准化处理,然后采用综合评价法对海南岛湿地景观生态安全进行综合定量评估(Li et al.,2010;李悦等,2019;Ma et al.,2019)。计算公式分别为:

正向指标:

负向指标:

式中,LESI为湿地景观生态安全指数(Landscape ecological security index,LESI),Wi为指标权重值,Si为指标标准化分值,X为原始指标值,Xmax、Xmin为原始指标中的最大值和最小值,n为指标因子数量。

借鉴已有的生态安全等级划分标准(吕建树等,2012;杜培军等,2014;廖柳文等,2016;李悦等,2019),结合研究区实际情况,将研究区LESI值划分为5个等级(表2)。

3 结果与分析

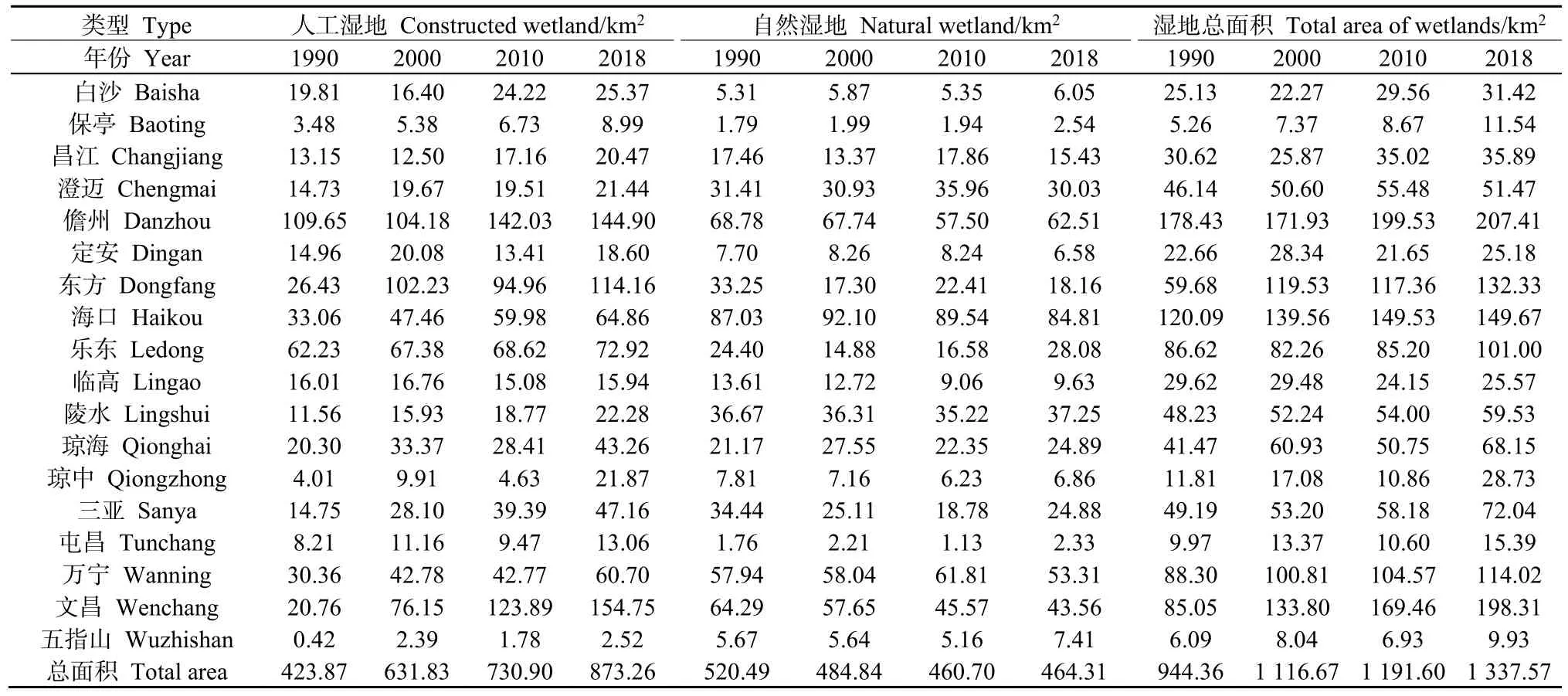

3.1 海南岛湿地景观面积动态变化

从海南岛湿地景观面积动态变化可以看出(表3),1990—2018年间海南岛湿地景观总面积呈增长趋势,湿地总面积由1990年的944.36 km2增加到2018年的1337.57 km2,面积净增加了393.21 km2,年均增长14.04 km2。从湿地分类来看,人工湿地呈明显增长趋势,面积由1990年的423.87 km2增加到2018年的873.26 km2,面积净增加了449.39 km2,年均增长达16.05 km2;与之相反的是,自然湿地则呈减少趋势,面积由1990年的520.49 km2减少到2018年的464.31 km2,面积净减少了56.18 km2,年均减少2.01 km2。

表2 景观生态安全等级划分标准Table 2 Classification standard of landscape ecological security

从各个市县来看,湿地总面积增长最快的为文昌,从1990—2018年增加了113.27 km2,其次为东方、海口、儋州,这跟其区域内水产养殖场、库塘等人工湿地的迅速增长有关;湿地总面积唯一减少的市县为临高,在这期间共减少了4.05 km2。在1990—2018年间,自然湿地面积减少最大的是文昌、东方和三亚,分别为20.73、15.09、9.56 km2;琼海、乐东、五指山等市县则略微增加。人工湿地面积增加最大的是文昌和东方,分别为134.00 km2和87.73 km2;增加较少的是临高、五指山、定安等市县。可以看出,人工湿地面积增加的市县,其自然湿地面积的也相应减少,这可能跟自然湿地向人工湿地或非湿地转变有关,从而造成自然湿地的面积占比不断降低。

3.2 海南岛湿地景观生态安全格局

3.2.1 总体特征

根据海南岛湿地景观生态安全指数可以看出(表4),在1990—2018年间海南岛湿地景观生态安全指数在总体上呈下降趋势,期间总共降低了0.0895,安全等级由 1990—2010年的临界安全演变为2018年的较危险状态,特别是在2010—2018年间LESI变化较大。从PSR模型准则层的具体指标来看,景观状态表现出先下降后升高的趋势,在2000年为最小值0.4669,表明湿地景观状态在2000年以后有所改善,斑块破碎化降低、景观连接度提升。景观压力指标持续降低,这说明在这期间海南岛的人口与社会经济状况对湿地景观生态安全的压力增大;从图2可知,在1990—2018年间全岛常住人口总数、城镇人口持续增长,农村人口减少,国内生产总值由1990年的95.01亿元增长到2018年的 4832.05亿元,区域人口增加和经济增长对湿地景观生态安全造成巨大的压力。景观响应指标则呈上升趋势,表明自然保护地的面积占比持续增加,湿地景观生态安全的保障力度也随之提升,这得益于政府对于生态保护的重视,自然保护区、森林公园、湿地公园等各种类型的自然保护地不断建立,湿地等生态资源的保护范围逐步扩大并得到有效保护。

表3 1990—2018年海南岛湿地景观面积动态变化Table 3 Chang of wetland landscape area of Hainan Island in 1990-2018

表4 海南岛湿地景观生态安全状态Table 4 State of wetland landscape ecological security of Hainan Island

3.2.2 不同市县湿地景观生态安全状态格局

图2 1990—2018年研究区域人口数量(Np)与国内生产总值(GDP)变化Fig. 2 Dynamic of population and GDP in study area in 1990-2018

海南岛不同市县的湿地景观生态安全格局演变如图3和图4所示。在1990年,陵水、五指山、文昌、万宁、昌江、海口、东方等7个市县的湿地景观生态安全等级为较安全或安全状态,表明景观生态安全状态良好;保亭、屯昌、临高、定安等4个市县为较危险状态,其余市县为临界安全状态(图3a),临界安全以上的市县数量占比为77.78%。2000年,有陵水、东方、乐东、昌江、万宁等5市县的湿地景观生态安全等级为较安全或安全状态,较危险状态的市县增加至6个(图3b),临界安全以上的市县数量占比为 66.67%。2010年,湿地景观生态安全等级为较安全或安全状态的市县有陵水、东方、乐东、昌江、万宁、五指山和白沙7个,较危险状态的市县为6个(图3c),临界安全以上的市县数量占比同样为66.67%。在2018年,湿地景观生态安全等级为较安全状态的市县仅有白沙和五指山2个,较危险状态的市县则猛增至10个,且其中的三亚、海口、澄迈和琼海4个市县的湿地景观生态安全等级首次到达危险状态(图 3d);临界安全以上的市县数量占比仅为44.44%,同样可以看出,海南岛湿地景观生态安全状态在2010—2018年间下降十分迅速。总体上,在 1990—2018年间海南岛湿地景观生态安全为危险或较危险等级的市县扩展较为迅速,至 2018年已经扩展到海南岛北部以及南部所有市县;湿地景观生态安全为临界安全以上等级的市县仅为海南岛中部市县,这也与区域的社会经济发展水平相吻合。

图3 1990—2018年海南岛湿地景观生态安全格局演变Fig. 3 Evolution of wetland landscape ecological security pattern of Hainan Island in 1990-2018

图4 不同安全等级的市县数量(Nc)Fig. 4 Number of cities with different security level

3.2.3 湿地景观生态安全指数变化特征

为进一步分析海南岛湿地景观生态安全指数的时空变化特征,将1990年与2018年的市县湿地景观生态安全指数的差值采用自然断点分级法(Nature Breaks)分为4个梯队,制作LESI变化幅度空间分布图,如图5所示。在1990—2018年间,仅有保亭、白沙、乐东和琼中4个市县的LESI值升高,表明这4个市县的湿地景观生态安全在研究期内有所改善,安全等级提升。LESI值降低最大的为海口、三亚、文昌、澄迈4个市县,其次为陵水、万宁、琼海、儋州4个市县,降低幅度较小的是临高、昌江、定安、五指山、屯昌和东方6个市县。从空间分布来看,海口、三亚、文昌和澄迈4个市县是海南省“海澄文”和“大三亚”经济圈的核心区域,社会经济发达,人口密度高,城市化进程迅速,成为制约湿地景观生态安全的重要因素,因此LESI值下降最高,为第一梯队。第二梯队的陵水、万宁、琼海、儋州4个市县分别为东部沿海市县和西部经济重镇,社会经济水平较第一梯队次之,但也都是位于沿海地区,经济水平发展也相对较好,因此LESI值下降幅度较大。第三梯队的临高、昌江、定安、五指山、屯昌和东方6个市县为西部市县或中部内陆市县,社会经济水平发展一般,因此LESI值下降最低。第四梯队的保亭、白沙、乐东和琼中4个市县皆位于海南岛中部山区,是国家重点生态功能区和海南岛重要江河源头区,产业结构以农业为主,其景观生态安全对当地社会经济发展高度敏感,因此区域内以生态保护为主,LESI值也会随之有所提升;而五指山因优良的生态环境资源造成比中部山区其余市县的社会经济发展相对较好,从而导致LESI值略微降低。

图5 1990—2018年海南岛湿地景观生态安全指数(LESI)变化空间分布Fig. 5 Spatial distribution of wetland landscape ecological security index of Hainan Island in 1990-2018

4 讨论

4.1 湿地景观生态安全格局

本研究基于 PSR模型构建海南岛湿地景观生态安全评价体系,利用遥感和GIS技术,以市县为单位获取了湿地景观生态安全评价的相关信息,较直观、清晰地反映了海南岛湿地景观生态安全状况及其空间分布特征。然而,由于湿地景观生态安全本身的复杂性,以及湿地演变进程的差异性,难以建立统一的评价标准(宋豫秦等,2010;吴健生等,2017),因此本研究根据实际情况从影响湿地景观生态安全的主要方面选取了 9个指标建立评价模型,并分为5个安全等级,其评价结果较客观地反映了海南岛湿地景观生态安全变化的特征。在1990—2018年间,海南岛湿地景观总面积呈增长趋势,其中人工湿地显著增加、自然湿地减少;从市县分析来看,沿海市县湿地增加最多,内陆市县增加较少,这与沿海地区的地理优势有关,其水产养殖事业发展、城市化扩张迅速,给湿地景观生态安全带来负面影响。其次,湿地景观生态安全等级在临界安全以上的市县数量占比由1990年77.78%下降至2018年的44.44%;在2018年,海南岛北部和南部10个市县全部为较危险状态,较安全状态的市县仅有白沙和五指山2个,这与区域的社会经济发展状况相吻合,呈现出海南中部市县湿地生态安全等级较高、周边市县较低的空间安全分布格局,反映出社会经济发展对湿地景观生态安全变化的重要推动作用。谢余初等(2015)对白龙江流域景观生态安全的研究中也表明,景观生态安全较低的区域多集中在人类活动相对频繁的地区,在时空分布上往往具有一定的规律性和聚集性。

4.2 湿地景观生态安全变化驱动因素

在 1990—2018年间海南岛湿地景观生态安全指数在总体上呈下降趋势,安全等级由临界安全演变为较危险状态。在这期间,景观状态先是降低但后期持续升高,景观响应则是始终呈升高的趋势;仅有景观压力指标一直下降。根据研究期间的统计年鉴数据显示,人口总数增长1.4倍、城镇人口增长4.5倍、GDP增长50倍,这必然对区域湿地生态环境形成巨大的承载压力,进而影响湿地景观生态安全状态。另一方面,区域人口增加和经济增长也会促进土地利用的迅速转变,城市扩张造成自然湿地向人工湿地或非湿地转变,同时导致湿地景观破碎化加重、景观多样性降低,这在一定程度上削弱了湿地生态系统的结构与功能,造成区域湿地景观生态安全退化。由此表明,人口与社会经济等人为活动干扰是影响湿地景观生态安全的关键驱动力(廖柳文等,2016;李悦等,2019;陈昆仑等,2019)。也有研究认为,相比人为活动的干扰,自然因素对湿地生态系统的影响相对较小(王泉泉等,2019),间接制约着湿地生态系统的安全(朱卫红等,2014;廖柳文等,2016)。

此外,政策因素也是造成湿地景观生态安全变化的主要驱动因素(时卉等,2013;Pickard et al.,2015;Wang et al.,2019)。自1988年海南建省办经济特区,特别是 2009年海南国际旅游岛建设上升为国家战略以来,社会经济迅速发展,用地需求也不断扩大,而湿地作为理想的优势资源被大量开发利用或侵占,造成自然湿地消失、景观斑块破碎化程度严重,特别是城市孤立湿地显得更为脆弱(刘吉平等,2018)。研究发现在 2010年以后湿地景观生态安全变化明显加剧,这也证实了这一点。其次,20世纪80—90年代沿海地区为加快发展水产养殖业开始围海养殖活动,大量侵占沿海滩涂海岸湿地(吴文挺等,2016),造成沿海天然湿地转变为水产养殖场,对滨海湿地景观生态安全产生了负面影响,更为加剧了湿地景观破碎化。与其相反的是,国务院于 2000年发布的《全国生态环境保护纲要》和2010年发布的《全国主体功能区规划》,将海南岛中部山区确定为国家重点生态功能区,通过中央财政生态转移支付予以保护,功能区内部较外部的生态状况明显提升,保护成效显著(侯鹏等,2018),生态系统格局和服务功能发挥积极作用,区域湿地生态安全也随之提升,因此在该区域的LESI值表现出上升态势。

4.3 湿地保护建议

根据海南岛湿地景观生态安全指数LESI的差值采用自然断点分级法分为4个等级类型,表现出不同的变化特征,因此,可按照4种不同类型分别提出相应的湿地保护建议。LESI值降幅最大的第一梯队市县(海口、三亚、文昌和澄迈)因处在海南省“海澄文”和“大三亚”经济圈的核心区域,人口增长和经济发展对环境压力大,应考虑实施湿地生态修复,特别是城市孤立湿地的保护与修复,适当设立湿地保护区或湿地公园,维护城市湿地自然生态系统结构和功能,改善城市局部气候和人居环境;同时提高城镇土地利用效率,避免进一步蚕食湿地景观(雷金睿等,2019)。第二梯队的市县(陵水、万宁、琼海和儋州)经济发展水平次之,但优良的地理条件导致该地区房地产和水产养殖业发展迅速,对沿海地区生态环境带来威胁,因此建议进一步提高用地管控,沿海地区退塘还林(湿),修复并提高自然生态系统的调节功能和抗击能力,特别是红树林湿地系统的稳定性。第三梯队的市县(临高、昌江、定安、五指山、屯昌和东方)应当营造绿色空间或减少建筑强度来缓解人类对湿地生态系统的压力;注重产业优化升级,加快向生态产业转型(李悦等,2019)。第四梯队的市县(保亭、白沙、乐东和琼中)因处于海南岛中部山区,受益于国家重点生态功能区的保护,湿地景观生态安全有所提升,因此建议继续采取最严格的生态保护措施,禁止或限制城市扩张与人为活动干扰(Bai et al.,2016)。

在宏观管理层面,2017年海南省已通过“多规合一”空间规划划定全省生态保护红线,将各类自然保护地、水源地以及重要生态功能区全部纳入红线管控;2018年出台了《海南省湿地保护条例》,实行分级保护;2019年成立的海南热带雨林国家公园也将海南中部地区热带雨林生态系统纳入严格保护范围,面积约占海南岛陆域面积的 1/7,并合理规划功能分区,将极大地推动全岛森林、湿地等生态资源的保护与管理工作。因此,建议严格实施规划分区分级管控和准入负面清单制度,为今后湿地保护和管理提供强有力的法治保障;维护和强化区域生态空间格局的连续性和完整性,以最大限度的发挥景观生态安全功能。

5 结论

本研究利用遥感和GIS技术,基于PSR模型构建海南岛湿地景观生态安全评价体系,分析了1990—2018年海南岛湿地景观生态安全状况及其空间分布特征。得出的主要结论如下:

(1)1990—2018年间,海南岛人工湿地的大幅增加是导致湿地总面积增加的主要原因。面积净增加了393.21 km2,人工湿地面积由1990年的423.87 km2增加到2018年的873.26 km2;自然湿地面积由1990年的520.49 km2减少到2018年的464.31 km2。

(2)1990—2018年间,海南岛湿地景观生态安全指数(LESI)在总体上呈下降趋势,安全等级由1990年的临界安全演变为2018年的较危险状态,特别是在2010—2018年间LESI变化较大。区域人口增加、经济增长等人为活动是造成湿地景观生态安全变化的重要因素与驱动力。

(3)采用自然断点分级法将 1990—2018年海南岛湿地景观生态安全指数的变化幅度分为4个级别,LESI值降幅最大的为海口、三亚、文昌、澄迈4个市县,其次为陵水、万宁、琼海、儋州4个市县,降低幅度较小的是临高、昌江、定安、五指山、屯昌和东方6个市县;保亭、白沙、乐东和琼中4个市县的LESI值则略微升高。