文笔是末技

宋明蔚

没想到疫情的蔓延比想象的还要迅速,甚至快过杂志的出版的速度。

在3月刊封面故事的题图页,我们还写着“截至发稿前,新冠病毒已经累计确诊超过90000例,死亡人数超过3000人”。4月刊截稿的时候,这个数字已经翻了三四倍:全球确诊新冠肺炎人数突破50万,死亡人数超过2.4万人。全球几十个国家宣布锁国,日本东京奥运会延期,意大利新冠肺炎死亡率高达9%……

这还只是此刻。我们无法想象灾难引发的蝴蝶效应,蔓延到股票楼市、文学电影、山河湖海以及我们琐碎的生活之中,又会产生怎样的动荡。但对于写作者而言,我们却无暇悲花伤月。我们必须要进入到这个社会的本质,用最犀利敏锐的视角观察,让自己笔下的文字成为这个时代的一部分。

很多时候,旁观者会觉得,一篇文章之美在于写作者本身的文笔。在这里我必须要澄清下,所谓文笔和雕琢写作的文本,不过是一篇文章创作过程中最不起眼的事情。在上一期卷首语我寫道:“在疫情当中,努力传递出真实有效的信息,这种最朴素的初衷反而是最有力量的事情。”

采访比写作重要。但有一件事情,比采访还重要。那就是编辑的个人成长。

我一向认为,培育编辑的成长要甚于塑造杂志的品牌本身。编辑输出的世界观,才最终决定了读者将以何种方式看待这本杂志,也决定了这本杂志的内核。就拿我们的编辑来说吧。如果你是户外探险的忠实读者,并且留意过版权页,那么你一定熟悉资深编辑苑城的名字。

初与她接触,会发现苑城是一个怯生生的女孩儿。一旦你成为了她的采访对象,你会发现一个开启了采访模式的犀利苑城。她擅长快速学习陌生题材,精于人物采访。历经去年环保题材的《绿孔雀保卫战》,攀岩题材的人物报道《有间岩馆》,滑雪题材的《塞北往事》,跑步题材的人物报道《白斌:平凡之路》之后,她逐渐成长为杂志的主笔角色,轻松驾驭任何题材的深度报道。

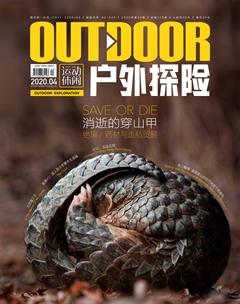

本期4月刊的封面故事,《消逝的穿山甲:绝境、药材与走私贸易》就出自于她手。从完成度、格局、采访、写作文本来讲,是杂志近年来最了不起的佳作之一。

宗祖慈去年6月加入编辑部。我让她从人物报道开始练起。人物报道是最有难度、却最容易成长的写作类型。看透一个人的内心,很难,把一个人的真实世界呈现出来,更难。

好在,结果还不错。如果说最开始的《举手之劳:盲人助跑者》,《在滑板的夏天》还有些青涩,那么从《不倒》开始成长,《江城好人》猛然让我沉默和感动,这一期的《浪迹云端》完全可以看出一名逐渐趋于成熟的写作者,她也开始学会驾驭不同类型的写作结构,开始带给我一种惊喜。

自从去年3月刊我担任杂志的主编以来,幸得她们相助,户外探险杂志才有了一篇又一篇精彩的文章。但与这些优秀的文章相比,我更欣慰地看到编辑个人的蜕变。

我不希望编辑们永远在一个舒适的区间内得过且过,我希望她们永远尝到疼痛的滋味。在采访中失利,遭采访对象背叛,体验冰冷事实的残酷,被品牌方按在地上摩擦,然后一次次重新拾起笔,成为更强大且仍抱有善意的写作者。

如果户外探险只能教会编辑一件事,我更希望她们会在不同的写作题材、在与不同采访对象的接触中,汲取到有价值的精神养分,变成一个完全不同的自己。

正如《智族GQ》杂志前主编王锋老师,在其2014年9月刊的卷首语写道:

“写出好稿子从不是我衡量一个编辑的最高标准。对一个写作者而言,文字本身几乎是最末端的技术,在一个更开阔的坐标系里,写几篇好稿子真没那么重要。相较于职业的基本要求,我更看重一个人到底从他的工作中得到什么。

“一本杂志不重要,每个人的个人利益都大过它。这种个人利益是什么呢?不是一份薪水和一次晋升,更不会是几篇好稿子,而是你从这份工作提供的机会里,最终得到什么样的精神滋养和自我成长。这种滋养和成长,最后融入一个人的生活态度和品性,继而决定一个编辑的质量。

“……出于这一认知,我不太在乎一篇稿子和一期杂志的得失。工作上的任何精进和错失,密码都在一个人的心性上,那就是这个人的质感。”

现在,很多心灵鸡汤教人们学会抛弃烦恼,成为一个没有欲望的人。我反而希望每名编辑成为充满欲望的写作者。只有充满欲望,成为时代的一份子,才能与更多人产生共振,读懂这个复杂幻化的世界。