偏义复词“利害”的语义演变

李雪灵

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

偏义复词现象是出现于古代书面语,即文言中的现象,对于这一现象的研究,前人已有了一定的成果,但已有的研究往往着眼于偏义复词整体,缺少对于单个偏义复词的具体研究。“利害”一词是文言文中常见的偏义复词,本文通过“利害”作为偏义复词时其意义的产生时期、偏义的定型、新义的产生以及现代词义这一系列发展过程中的词义变化对这一词语进行研究,以具体的例子来充实偏义复词整体的研究,同时完善相关词典中对这一词语的解释。通过罗列“利害”词义的变化情况,不仅可以直观地展现出这一词语的形成过程,还能够将这种方法应用到其他词语词义演变的研究中,具有广泛的借鉴价值。

一、偏义复词“利害”的语义演变过程

1.“利”“害”二字的意义演变

例(1):实以为杀身之害小,存国之利大。(陈子昂《谏灵驾入京书》)[2]196

此句中的“利”是利益、好处的意思,是从其本义引申出来的。刀剑锋利从而能很好地切割粮食,便于收获,人们能够得到生活的保障,得到钱财,从收获粮食中得到好处,因此发展出来“好处”这一意思。除此之外,由于“利”的本义是指刀剑锋利,兵器因为锋利进而能够迅速地割断所需要的物品,使得“利”也产生了快速、敏捷的意思。这里的快速不仅可以指兵器刀剑,还可以用来指其他事物,如,

例(2):子贡利口巧辞。(《史记·仲尼弟子传》)[3]465

此句中的“利”便采取了快速这一意义,修饰的是说话,用来形容子贡能言善辩,说话很快。

例(3):怀抱利器。(韩愈《送董邵南序》)[4]209

此句中“利器”的意思是指重要的武器,“利”是“重要的”意思,用作形容词,同样也是由本义引申出来的意义。除去这些由其本义直接引申出来的意义之外,“利”还有其他间接引申的含义,如,

例(4):风利,不得泊也。(《晋书·王濬传》)[5]702

此句中的“利”是指迅猛的意思,风十分地迅猛,以至于渔船难以停泊。

例(5):害于耕。(《孟子》)[6]38

这里指妨碍了耕种, “妨碍”这一引申义对事物产生的影响较轻。在不断发展中,“害”的影响程度逐渐加重,其后果越发严重,由无意的举动发展为刻意为之,进而引申出谋害、谋杀的意义,如,

例(6):成王劳之,而赐之盟,曰:“世世子孙无相害也!”(《左传》)[7]79

“相害”是指互相伤害,可见这时,害的程度已然加深,不再局限于单纯的阻碍妨碍,而是转变为行为者主动做出的伤害行为。“害”字逐渐引申为有意识的一种行为,其意义已经不全是单向的人对事物产生某种不好的影响,并且也应用于人与人之间,表示人与人之间的某种关系和态度,如,

例(7):上官大夫与之同列,争宠,而心害其能。(《史记·屈原贾生列传》)[8]1670

这里的“害”是指妒忌的意思,指人与人之间的一种情绪。除此之外,“害”的意义发展到了明朝,还引申出招致某种后果的意思等如,

例(8):你这负心汉,害天灾的!(关汉卿《赵盼儿风月救风尘》)[9]139

“害天灾”便是指招致天灾这种后果的意思。综上所述,可知“害”的本义在不断地引申之中程度持续加深,使用范围也在扩展。“利”“害”二字均产生于先秦时期,并且在产生之初,就有很高的使用频率,有着众多的引申义,运用灵活,这些特点为二字能作为独立语素组合成词,并且产生丰富的词义和特殊的用法提供了条件。

2.“利害”作为词语的出现

“利”“害”组合作为词语首次出现,经过检索,是在周朝。这时 “利害”一共出现十六次,最早出现在《子夏易传》中,此后频率便逐渐增多。由此可见,“利害”一词其首次作为词语组合出现的时间非常早,并被大量地使用在文本之中,成为了古汉语文言中的常用词。

3.作为偏义复词意义的形成

(1)由二字意义共同组成时期

“利害”一词形成于先秦时期,在其形成之初,其意义是由二词各自的意思组合而成。如,

例(9):《墨子》:“是非利害之辩,不可一二而明知。”[10]42

“利害”的意思是指利和害,选取“利”的引申义“利益、有利之处”和“害”的引申义“害处”共同组成词语的意思。此时,这个词语的意义还只是两个词素意义的简单相加,两个词素的意思互为反义,用来表示事物发展的两个不同方面。二字对举可以加强语气,表达出事情的重要性,因而使得这二字组合成词使用成为常态。

(2)偏义复词意义形成时期

“利害”一词作为偏义复词的使用则是在西汉时期,集中可以体现在《史记》之中。《史记》作为我国历史上第一本纪传体通史,其语言使用严谨,且内容丰富,可以有代表性地反映出一个时期的语言使用情况,因此本文选择用《史记》作为考察汉朝时期偏义复词“利害”的语义情况的依据。经过语料检索,在《史记》中“利害”一词一共出现过11次。其中既包括之前文献记载中已经有的意思,还产生了偏义复词的用法如,

例(10):明利害之乡,以文脩之。[8]71

这里“利害”的意义就是继承其形成词语之初的词义:有利之处和有害之处,用来表示同一事物发展的两个方面。除了这个意思之外,“利害”也开始作为偏义复词出现在句子之中。根据语料检索可知,《史记》中作为偏义复词的“利害”一共出现过3次,其中语义偏向“利”的次数有2次,如,

例(11):平原君与楚合从,言其利害,日出而言之,日中不决。[8]1545

这里的“利害”指的是平原君和楚国联合的利益好处,词义偏向有利的一方面。此外语义偏向害的次数一共有1次,如,

例(12):且擅兵而别,多佗利害。[8]2060

此处“利害”作为偏义复词偏向害的一面,可以翻译为祸害、危害。

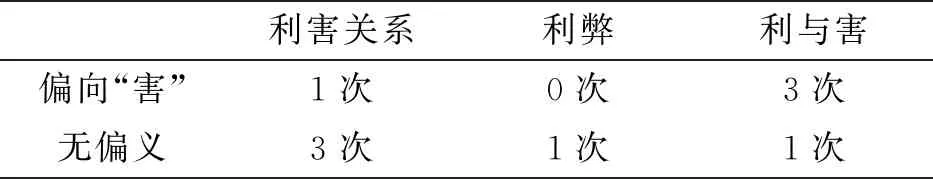

由此可以看出,汉朝时期,“利害”偏义出现的情况比较少,语义偏向并没有固定下来。这时,其作为偏义复词的意义才刚刚形成,其意义指向还不稳定。这一词语在《史记》中的意义分布情况如表1。

表1 《史记》中“利害”的词义情况

4.语义演变过程

偏义复词“利害”在西汉时期首次出现其偏义指向,在之后发展过程中,呈现出十分频繁的使用状态,同时也使得其意义在不断的使用发展中逐步向着偏义复词这种独特的用法靠近,出现了许多新的引申义。

(1)魏晋南北朝时期

在魏晋南北朝的古籍中,出现词语“利害”频率较多的书籍有晋朝的《三国志》,出现9次、南北朝时期的《后汉书》出现10次。本文选取其中较为严谨并且具有代表性的《三国志》进行具体分析,借此来代表这一时期偏义复词“利害”的语义演变情况。

在《三国志》中,“利害”的意义大致可以分为以下三类:利害关系、利弊、利与害。在这三种意思之中,通过对比参考上下文的语义和文章背景,以及查阅相关注释可以得知,在《三国志》中“利害”一词产生偏义复词指向的用法一共有4处,如,

例(13):于时军旅数出,百姓凋敝,周与尚书令陈祗论其利害,退而书之,谓之《仇国论》。[11]2162

意思是指,当时由于军队多次的征战,导致百姓非常疲惫,受到损失,谯周和尚书令陈祗讨论这样的利害关系,之后这些讨论被写作书,名字为《仇国论》。通过前半句可以得知,正是由于军队的出征才导致了百姓的凋敝,因此这里谈论的“利害关系”应该主要指其中有害之处,从而产生了偏义指向,偏向“害”的方面。按照同样的方法对其余九个句子进行分析后可以发现,其中并没有出现偏向有利一面的意思。由此可以看出,在《三国志》中,“利害”主要的偏向在于“害”,这9处的语义状况如表2。

表2 《三国志》中“利害”的语义情况

(2)隋唐时期

在隋唐时期,“利害”一词出现的次数出现大幅度的增长,可见这时其已经作为一个常用词而广泛地应用于各类文体之中。在唐代的文学作品中,《白氏长庆集》中出现“利害”17次、《昌黎先生文集》中出现16次、《河东先生集》中出现7次,这些文集多是当时文人日常生活中或有感而发,或为应用,回赠书信、哀祭亲友所作,词语“利害”在这些文集中出现能够说明这一词语已经成为唐代书面语中的基本词汇。这时,“利害”的用法还是以利害关系为主,偏义是少数情况,但绝大部分偏义都指向“害”的一面,可见其偏义的定型。随着词语使用量的增加,还出现了新的词义,如,

例(14):一旦临小利害,仅如毛发比,反眼若不相识。[12]234

这句话出自韩愈的散文《刘子厚墓志铭》,这里的意思是指一旦碰到很小的利害冲突,哪怕只相当于毛发一般细微,也会反目,装作不相识的样子。句中的“利害”指利害冲突。

(3)宋元时期

宋代古籍中“利害”一词的使用又达到新的高峰,但整体上还是沿袭前代意义,“利害”的词义发生较大的转变是在元代,尤其出现在这时的小说、戏剧等新型文体中。元代文体的多样化和书面语言的口语化导致了在这时的文学作品中,词语使用非常灵活,许多词语产生了新的引申义,其中不少意义被保存下来,一直到现代汉语中仍然使用。在元末明初成书的最具代表性的文学作品《水浒传》中,“利害”有了新的用法,如,

例(15):走了魔君,非常利害。[13]10

例(16):此殿开不得,恐惹利害,有伤于人。[13]10

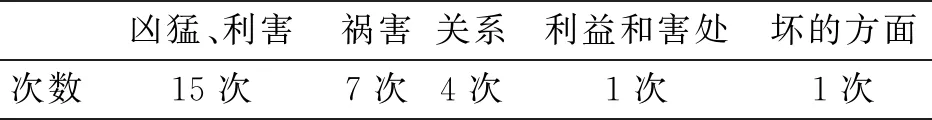

这两句话都出自于《水浒传》,例15中的“利害”是用来形容魔君的,是凶猛的意思,这里的“利害”更接近于“厉害”的意义,与其本义相差已经较远。例16中,“利害”是一个名词,作“惹”的宾语,意思相当于“祸害”。这两句话中,“利害”的词义都指向不好的事物,这与作为偏义复词“利害”的意义有着相似之处。由此可知,作为偏义复词时的偏向发展可能正影响了其引申义的发展,使得“利害”的其他引申义同样向着有害的一面发展。《水浒传》中“利害”一词的使用情况如表3。

表3 《水浒传》中“利害”的使用情况

由表3能够看出,《水浒传》中词语“利害”一共出现28次,使用频率很高,使用最频繁的意义是“凶猛、厉害”,其本义和偏义分别只出现过1次,这时的词语其偏义复词的使用次数在逐渐减少,而引申义逐步占据主要的情况。

(4)明清时期

明清两代较为通行的文学作品有《西游记》《清平山堂话本》《儒林外史》等等,这时,“利害”一词的使用达到了古代历史上的一个最高峰时期,其词义多是使用词语的引申义,“凶猛、关系”这两个意思最为常用,如,

例(17):嫁了无知村丈夫,公婆利害。[14]45

例(18):汝兄巨卿不来,有甚利害?[14]153

这些句子中,“利害”的词义已经和现代词义十分相似,接近口语并趋向通俗,便于理解,这种意思演变的趋势和文学作品的语言逐渐趋向白话有着密不可分的关系。

2.现代词义定型

在现代汉语中,“利害”有着十分丰富的意思,通过检索《现代汉语词典》以及《新华字典》可以得知,“利害”的意思大致有两种,其第一义是在“害”读四声时,是指利益和损害,第二义是在“害”读轻声时,同“厉害”,意思有:凶猛、过、很、棘手等。通过之前对该词历代词义的分析可以得知,其词义演变的过程是从“利益和损害”向着“厉害”这一意义转变的,偏义复词的意义在汉代开始出现,至魏晋南北朝时期基本定型,到了宋元时期随着书面语口语化的倾向而逐渐减少使用,到了现代汉语中,其偏义复词意义已经不再使用,取而代之被人们广泛用于口语中的是其第二义。

二、 偏义复词“利害”的成因分析

1.“利害”一词词序确立的影响因素

这一词语由“利”和“害”两字共同组成,通过之前的分析可以得知,“利”象征着粮食的收获,之后才引申出利益的意思;而“害”是指祸从口出,指伤害。我国古代由于科技发展的滞后,古人在对许多自然现象无法解释时,便向认知以外的世界寻求解答。从夏商开始,我国就有浓厚的鬼神观念与封建思想,国家中从帝王到百姓都相信有神论并相应形成了完善的祭祀、祈福等仪式,历朝历代都会向上天祈求来年风调雨顺,谷物丰收。人们在向上天祈求收获的同时也表现出了对祸害的躲避心理和在封建思想的影响下形成的祸从口出的迷信思想。这种避害的心理表现在“利害”这一词语上,就形成了将“利”放在前,“害”放在后的词序,用来缓解词语中“害”的意味。

另外,语言文字是一个民族文化的载体,是人们内心情感的抒发,而我国古代长期处于封建社会,封建思想中的尊卑优劣观念已经深入人心,人们在区分不同人的尊卑地位时,在语言使用上也不知不觉地受到这些思想的影响,形成了独特的语言现象。双音节词逐渐取代单音节词在汉民族语言中占优势是汉语词汇在长期发展过程中的一个规律,人们在将原先的两个单音节词作为语素组合成新词时,也会根据两个词的优劣关系来排列词序,因而将“利”放在前,将“害”置于后。

2.“利害”一词语义演变的成因

(1)社会观念对词义形成的作用

在古代封建社会中,占据主要地位的思想主要有三种,即儒、佛、道三家思想,这三家思想对社会的影响是全方位的。儒家思想其核心观点为讲究仁义和谐,形成了有重要影响的中庸思想;老子辩证思想中的讲究事物的辩证统一、对立和谐的观念深深地影响了汉民族的思维方式;而佛教主张善恶有报,但其认为人要经历现世的苦难以求来世的福报的观点也对后世产生了悲观消极的影响。在这三种思想的笼罩下,词汇的发展也受到这些观念的支配。因儒家中庸、和谐的为人处事之道和老子辩证法的主张,在形成双音节词语时产生了大量的以意义相反的词素构成的词语,进而产生了“利害”一类的词语;佛教产生的消极观念,使人们在面对事物时往往更会注意并强调其不利的一面,进而使得这类由反义词素构成的词语其消极意义更被重视,词义逐渐偏向有害一方。

(2)民族心理对词义的影响

“利害”一词的偏义指向在形成之初时,两方面的意义偏向都存在,在需要单独表示“利”的句子中,在“利”之后加上“害”字,使二者构成反义词,这样做可以形成对比、加强语气,突出事物好的一方面;在偏义偏向有害的一面时,在“害”字前加“利”能够起到一个衬托的作用,既能通过对比突出灾难的危害性,又能表现出人们面对祸害不愿接受的心理。

但古人在表示利益、好处等积极的意义时,往往更乐于将两个表示积极方面的语素组合成一个词语,如:“利益、吉利”等,这样可以增强词语的语气,使词义中好的一方面可以被突显出来,同时从人们内心对美好愿望的追求这一角度来看,在表示“利”的意义时,人们也倾向于选择词义积极的语素与之结合,因而与“害”组合成词的情况便逐渐减少;而在表示“害”这一类意义时,人们出于一种趋利避害的心理,会选择将两个反义词素组合,从而使人们在心理上更能接受不利的一方面,在这一因素的影响之下,同样形成了许多使用较为频繁的偏义复词,如:存亡、缓急、死生等。由此可知,偏义复词“利害”会逐渐偏向“害”的方面。

(3)实际应用中的需要

“利害”一词是在先秦时期就出现的,这时的文字大多是记录各诸侯国间争霸历史,以及生活在春秋战国时期各思想家的学说主张。当时的思想家游走各国之间,向君王宣传自己的政治主张,其中尤其是孟子以其卓越的论辩能力为后人所称赞。在各思想家宣传自己的学说主张时,掌握说话的技巧是必须的。“利害”一词用两个反义词构成,能形成对比并加强情感,让君王清楚地意识到不同选择带来的完全相反的结局,因而使得“利害”这一类词语的出现及存在有了必要性。

结语

本文通过语料检索,在整体上按照历史发展顺序对词语“利害”其作为单字使用时、组合成词使用时、偏义副词用法形成时及产生众多引申义的过程产生进行了梳理,基本理清了“利害”一词的发展轨迹。同时对词语词序确立的因素和引申义产生的动因进行分析,可以看出一个词语词义的发展与社会生活的方方面面和人的心理特点等情况是分不开的,从这些意义的演变之中我们可以间接推断出当时社会的文化政治状况,探究社会生活的众多方面,使得这种特殊的语言现象流传下来,在当今社会中继续焕发活力。