社会资本与大众体育

摘 要: 阐述社会资本与大众体育的辩证关系,认为:社会资本对于大众体育的理论指导意义体现在概念框架、解释机制、测量创新、中西比较等几方面;大众体育是社会资本建构的重要场域,因为竞技体育观赏、体育锻炼参与、体育志愿服务等群众性活动都有丰富的人际联系性和群体联系性,能够不断生产和再生产个体层次和集体层次的社会资本。从社会资本视角发展大众体育,必须做到:善用居民网络纽带,提高大众体育参与度;善用社区网络资源,创新体育管理策略;善用社交媒体手段,打造和维护体育迷社区;善用社会资本优势,创新大众体育发展理念。基于此,提出体育社会学数据库建设和体育社会资本概念与测量的建议。

关键词: 大众体育; 社会资本; 体育社会资本; 体育社会学理论

中图分类号: G80-05 文献标志码: A 文章编号: 1000-5498(2020)04-0001-11DOI: 10.16099/j.sus.2020.04.001

笔者是体育迷,青少年时期虽然个人运动水平有限,但对于各类赛事的电台、电视转播和现场观赏兴趣很高,几近入迷,保持至今。为此,当本刊编辑部约笔者组织专题,从社会资本视角探讨中国体育社会学问题时,欣然接受了邀请。很高兴“体育社会资本”专题与读者见面了,感谢各位作者和编辑的贡献。

在社会学领域,社会资本是笔者的研究专长,但对体育社会学相对较为陌生。凭着热爱体育的初心起草这篇论文,笔者研读了相关中英文文献,发现中国体育社会学在改革开放以来已获可观的科研成就,积累了很多体育理论和经验知识。同时,关于社会资本理论的介绍和应用,特别是社会资本与大众体育的相互关系的理论研究,还有进一步提升的空间,遂形成本文选题。笔者期待就此议题与学界同仁切磋,推动有关问题的学术研究。

从理论本质上看,社会资本的核心内涵是人类联系性,而大众体育的核心内涵是人类群体性。联系性和群体性是2个具有根本意义的社会学概念,二者的辩证关系在体育社会学研究中处于至关重要的学术地位。笔者提出该理论判断,从以下三方面阐述之:①社会资本的理论指导意义;②大众体育视域下的社会资本建构;③社会资本视域下的大众体育发展。在结论部分,就进一步开展体育社会资本的学术研究,提出几点建议。

1 社会资本的理论指导意义

社会资本概念和理论于20世纪80年代后期进入现代社会学的知识体系,20世纪90年代迅速传播,同时传入中国。中国体育学界颇具影响力的专业教科书《体育社会学》[1]于2010年发行了第3版,第7章讨论了“社会关系与互动中的体育运动”,未设独立章节讨论社会资本的概念和理论。进入21世纪的第2个10年,这种状况发生了根本转变,先是关于“体育与社会资本研究”的2篇述评[2-3]分别见刊于2012年和2014年,随即开展了社会资本视域下体育社会学问题的理论和实证研究。关于社会资本研究的中外文献,已有学者[4-5]做了系统梳理。在此,笔者提出的问题是,社会资本对于体育社会学研究的理论指导意义究竟是什么?换言之,社会资本视角能为我们增加哪些体育社会学知识?笔者认为,可从以下4个方面回答这个问题。

(1)概念框架的意义。社会资本虽然存在诸多定义[6-8],但其基本涵义是嵌入于人际社会关系中可动员的资源[9],这是确定无疑的。对于整个社会学学科而言,这是一个具有革命意义的理论概念,引发了从群体性概念框架向联系性概念框架的转移,不仅影响了社会学领域,而且影响了整个社会科学、行为科学、管理科学[10]。在体育社会学领域,美国经验具有参考价值。美国体育社会学曾在经典社会学功能主义、社会冲突、符号互动、文化认同等理论流派框架下形成了4个问题导向和研究方向,分别是:①体育的社会正功能和负功能;②体育运动领域的种族歧视、性别分化、阶级剥削、冲突、教育和收入不平等的再生产;③体育运动的符号互动意义和体育参与态度;④体育参与群体的分类、参与群体副文化的形成与再生产[11]。在社会资本视角下,上述这些问题框架均被重新概念化,不但將体育置于宏观社会环境中,考察其与其他社会部门和制度的联系性[12]3-15,还特别重视社会资本与体育运动的相互影响的研究,开辟了体育社会学新的研究议题[13]。

(2)机制解释的意义。新的概念框架不但提供了新的问题意识,而且提出了新的理论解释机制,主要包括联系纽带机制、网络结构机制、关系资源机制,用以重新解释宏观经济发展[14]、企业组织治理[15]、社会参与动员[16-18]、个人地位获得[19]、增强身心健康[20]、提高主观幸福[21]等问题。在体育社会学领域,社会资本的三大解释机制都有成功分析范例,例如:以足球迷与球队俱乐部的纽带联系的紧密程度区分球迷群体,分为铁杆支持、痴心随从、稳定粉丝、随兴观赏等4种不同的群体认同,为球赛组织和票源管理提供了新的策略[12]249-262;从体育俱乐部的正式网络和非正式网络的双重视角,研究和改善义工参与、业余培训、知识普及、规范维持等状况,在发达国家已见成效[22];从关系资源视角重新审视体育捐款、赛事组织、项目推广、资源分配等问题,也在发达国家形成了共识[22]。此次“体育社会资本”专题的论文,用不同的联系性变量分析了社会资本对于体育商业网络形成、退役运动员的收入水平、学生参加体育锻炼、体育参与者的幸福感的影响程度,以及这种影响程度的社区差异,作出了学术贡献。

(3)测量创新的意义。一个好的理论概念不但应引发人们对于社会现象和社会问题丰富而深入的思考,同时必须有助于实证研究,用数据检验基于该概念所发展出来的证伪性研究命题和假设,这就需要指标测量的创新。在社会网络分析领域,社会资本概念引发了3个系统性的测量创新,即提名法[23]、定位法[24]、资源法[25],在此不展开叙述。笔者关心的是,这些方法对于体育社会学的启示是什么?美国学者[26]曾提出一套指标体系,包括75个题器,从个体和集体2个层次测量体育参与的广泛社会作用,包括社会资本、集体认同、健康知识、主观幸福、人力资本等,具有一定的参考价值。在中国,提出一套指标体系,既要符合体育社会资本概念的理论内涵,保持较高效度,又能切合中国国情,取得较高信度,从而推动相关体育问题的研究和政策评估,这是一项急需而有益的学术创新工作。

(4)中西比较的意义。社会资本是西方学者提出的概念,实证研究和指标体系也都是基于西方发达国家国情的,所以需要进行本土化改造,才能创造出基于中国主体话语的体育社会学知识体系。我们必须看到,中国学者先于西方从联系性视角研究中国社会[27],从20世纪40年代开始提出了脸面逻辑论[28]、差序格局论[29]、伦理本位论[30]、人情权变论[31]等观点,不但具有广泛和持续的解释作用[32-33],引发了学术争鸣[34-36],还深深影响了西方学者对于中国的研究[37]和中西比较分析[38]。以建立中国主体话语为学术目标,近年笔者提出并与同事合作发展了关系社会学的研究领域[39],其中的核心概念“关系社会资本”[5]和具有中国特色的春节拜年网[40]、社交餐饮网[41]等测量方法,在多大程度上适用于中国体育研究,是一个值得探讨的问题。可以肯定的是,关系社会资本的概念与理论告诉我们,中国的关系纽带和关系网络的特征显著区别于西方,体现为纽带亲情化、功能复用性、义务回报强、关系圈超稳等几个方面[10,42]。这些特征是否能推动中国体育社会资本的本土化探索?这是一个充满理论活力、具有广阔发展空间的研究领域,笔者寄望于中青年学者的努力,创立基于中国主体话语的体育社会学。

2 大众体育视域下的社会资本建构

大众体育是一个内涵松散的概念。它通常指大众普遍参加的体育运动,是在职业竞技体育范畴之外,以休闲健身和满足业余体育兴趣为目的,个人和团队形式兼而有之的体育活动[43]。但是,职业竞技体育项目具有极大的观赏性,对抗赛、全运会、亚运会、世界杯赛、奥运会等不但观众广泛,而且体育迷保持着鲜明而强烈的国家荣誉感、社区归属感、我群支持感,是体育社会资本的重要内容,所以竞技体育不能完全被排除在大众体育概念之外。发达国家经验研究[12]3-15表明,国家和地区的经济发展水平越高,人民对健康生活方式的追求越强,体育锻炼和赛事观赏的参与率就越高。数据显示,中国沿海大城市的大众体育参与率和重大比赛观赏率接近或超过发达国家水平[44-45]。这预示着大众体育是中国社会资本的重要来源。在此探讨以下3个相互关联的问题。

2.1 观赏竞技体育与社会资本建构

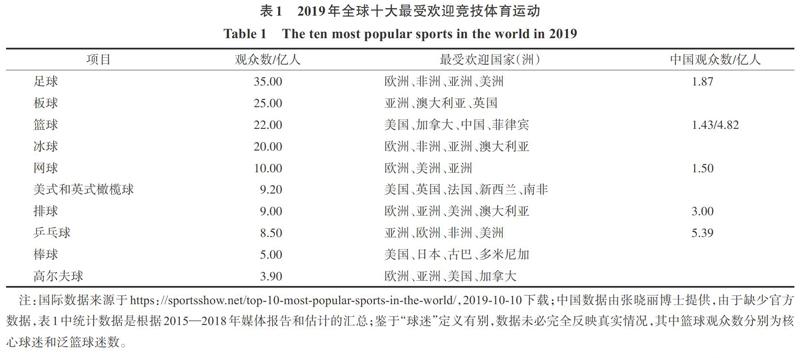

表1显示了2019年全球十大最受欢迎竞技体育运动,其中的观众数量虽属估计,但源于sportsshow.net网站,具有较高的可信度。这些竞技体育项目中的5项(乒乓球、网球、排球、篮球、足球)在中国拥有广大而稳定的观众群,是社会资本建构的人口基础。这是因为观赏竞技体育多是群体性的活动,增加人际联系和交往是社会资本的源泉,可通过下面4个变量进行分析。

(1)观赏行为变量。根据个人经历和对身边亲友的观察,笔者提出这个变量是为了关注社会大众对于竞技体育运动的观赏行为的变异性:从无视体育存在到发生好奇心随亲友观看比赛,到逐步兴趣浓厚而频繁参与亲友团观看,再到集中认同某个球队而跟踪观看,最后到自觉地全身投入而成为球队“铁杆粉丝”。所经历的5个阶段可以简单表达为:无视→好奇→兴趣→认同→自觉。可以判断,由于每步行为变化都为观赏者增加了群体联系的广度和深度,所以观赏竞技体育将有效提高人际社会资本。

(2)态度转换变量。观赏行为的变化与态度转换是同步的,相互影响、彼此促进、相辅相成。无视体育赛事的行为往往发源于厌恶体育的态度,由于亲友影响产生了好奇心,所以兴趣是被动的,久而久之变被动为主动产生了球队认同,进而有了承诺感,如同对亲朋好友的承诺,而最终成为一名体育精神的崇敬者。这个态度变化是在人生历程中发生的,笔者是在青少年时期完成的,而笔者身边的其他人,有的延续到了成年阶段,有的还拖到老年时期,简单表达为:厌恶→被动→主动→承诺→崇敬。由于态度变化,增进了参与观赏行为,所以体育层面的联系步步加深,人际社会资本得到提高。

(3)参与角色变量。观赏行为和态度的变化同时导致观赏者参与角色的调整,从一个旁观者逐步变为一个偶发志愿者,然后变为稳定的义工,再成为捐赠者和赞助人,最后成为球队的主人翁。这个过程可简化表达为:旁观→志愿→义工→赞助→主人。有了主人翁精神的球迷是城市服务和治理的重要社会资本。例如,北京国安俱乐部球迷在地铁站践行志愿服务精神[46],广州足球球迷协会成为球迷文化交流的中心,以“更正规、更透明、更专业、更热情”的态度造福于球迷[47]。

(4)嵌入深度变量。这个变量是行为、态度、角色变化过程的结果,即越来越深地嵌入于球迷伙伴网络,逐步积累和增加人际社会资本。总的理论命题是,对于球迷伙伴网络嵌入得越深,所获得的人际社会资本就越高。球迷伙伴网络嵌入表现为由浅入深的几个不同状态,简述为:转瞬即逝→短暂逗留→持续进行→赛季同欢→终身伙伴。这是笔者对青少年时期球迷伙伴网络的记忆,成年后在美国的生活经历和持续观察,加深了这些印象,遂总结为上述因果过程链。一项澳大利亚球迷的跟踪观察提供了证据[48]。自称为“食尸鬼”的一群南澳白人青年,形成了“咱爷们球迷”的伙伴群,相互的深度嵌入表现为频繁沟通(高密网络)、相互维护(社会支持)、行动一致(合作精神)、资源共享(互惠规范),具備了帕特南称之为聚内社会资本(bonding social capital)的所有特征[16]56-73。

2.2 参加体育锻炼与社会资本建构

与观赏竞技体育比赛相比,参加体育锻炼对于社会资本建构的作用更为直接。这是因为大众体育锻炼的形式多是群体性的,特别是团队体育项目如桥牌、群操、街舞、踢毽、球类等,需要知识传导、技艺切磋、经验交流、默契配合,都是交流性互动,易于强化联系性,提高人际社会资本。为此,可以提出这样一个理论命题:参加大众体育锻炼的频率越高,特别是参加团队体育锻炼的经历越丰富,参加者的人际社会资本越高。笔者列举一些实证研究成果证明该命题。

实证研究1:团队项目能否产生社会资本?有一项美国实验研究[49]回答了这个问题。该实验研究选择了50名不喜欢也未曾参加过任何体育运动的中青年女性,随机分为2组,分别参加连续16周的足球(25人)和跑步(25人)运动。结果总结如下:①实验前2组女性都不愿参加体育锻炼,属于“我感”(I/Me Sense)特强的女士,其个人特征和“我感”得分2组之间是一致的。这满足了2组被试的群体特征无差异的实验条件。②参加活动后,跑步者一直专注于健康相关的跑步要领,仍然保持同样水平的“我感”,而足球队员被“有趣”和“荒谬”的足球“迷住了”,“我感”大大降低,“我群感”(We Sense)陡升。这说明,足球锻炼需要球队队员之间的交流与配合,比跑步更容易发展“我群感”,由此增加了群体内部的人际社会资本。③当她们的故事被2组女性共享时,跑步者倾向于“高看”足球运动员,认为“她们似乎比我们更有趣”;而足球队员们则“低视”跑步者,认为“她们颇为无聊”,虽然同时认为跑步更方便,更容易独自继续参加身体锻炼。这说明,人类是群体性动物,即使环境条件有别,大家对于人际联系性的需求也是无差别的,符合人的社会性。

实证研究2:广泛参与运动项目能否提升社会资本?有一项日本调查研究[50]提供了可靠的答案。该调查是在2007年进行的,被访者分别来自东京地区的2家体育俱乐部,一家为运动项目比较齐全的综合俱乐部(136名俱乐部会员为受访者),另一家是项目单一的健身俱乐部(67名俱乐部会员为受访者)。研究者通过各种手段将2组受访者的个人特征(包括性别、年龄、会员时长、本地居住时长)进行匹配。然后,比较了2组受访者的人际信任程度、网络交往频率、社区回报态度,以及通过这3个指标而生成的社会资本因子,发现所有指标的均值,综合俱乐部会员显著高于单一健身俱乐部会员。这说明,越是有机会参加不同种类的体育项目,特别是参加团队体育项目,人们的社会资本越高。

实证研究3:经常参加体育锻炼能否提高社会资本?2002年的欧洲社会调查[51]得到了肯定的答案。该调查结果表明,50%以上的欧洲各国城镇居民经常参加体育锻炼(每周3次或以上),不到50%的居民不经常参加体育锻炼。按照这个操作性定义,居民分为经常参加体育锻炼和不经常参加体育锻炼2组,考察2组人的社会资本是否存在显著性差异。该调查在欧洲21个国家同步进行,各国均为总体成年人口的随机抽样,总样本接近2万人,数据的可比价值和可信度都很高。分析结果表明,将不经常参加体育锻炼者作为比较组,经常参加者在社会资本3个方面的得分均显著高于比较组。这3个方面是:①信任,包括陌生人信任、政府官员信任、政府部门信任、雇主信任;②参与,包括政治参与和社区参与;③交往,包括与国际移民朋友交往、与亲友交往、与同事交往。如果将信任、参与、交往等3个方面概括为社会资本,那么研究结论是:经常参加体育锻炼的居民,其社会资本大大高于不经常参加体育锻炼的居民。

实证研究4:适度参加体育锻炼对于社会资本的提升最有效?中国八大城市求職网调查(JSNET 2014)用拜年交往、社会信任、社会参与等3个方面的指标测量了城市居民的社会资本得分,数据分析者得到下列值得深思的研究结果[52]:①从不参加体育锻炼的居民占17%,社会资本各项指标得分最低;②每月锻炼的居民占29%,社会资本各项指标得分显著提高;③每周锻炼的居民占25%,社会资本各项指标得分最高;④每天锻炼的居民占29%,社会资本各项指标得分均有下降。如果将第③组视为“适度”锻炼者,那么他们是哪些人呢?研究者发现,他们是具有相对优势地位的高学历未婚青年男子,有着相对丰富的体育锻炼资源、明确的体育锻炼意识、积极的体育锻炼行为,由此导致他们获取最大的社会资本存量。

2.3 参与体育服务与社会资本建构

无论个人层次还是集体层次,体育社会资本的重要指标之一是成为体育志愿服务者,即义工。社会资本的重要研究者帕特南,就是以志愿服务者和公民参与公共事务的减少判断美国社会资本的下降趋势,发出了重建美国社区的呼吁[17-18]。在大众体育研究领域,义工参与的总体水平体现了社区层次和整个社会层次的社会资本水平。理由如下:

(1)体育义工是全社会志愿者的主力。以澳大利亚为例:2006年全国义工统计结果显示,全国义工总数为520万人,占总人口的1/4,贡献了7.19亿h的工作量,其中26%的工作量在体育部门,而50%的长期义工都在为体育部门服务;这些状况在2010年仍如此[53]。为此,在澳大利亚,体育部门被认为是产生积极社会资本的“根据地”,是加强人际社会联系、增强社会凝聚力、提升社会融合力、培育模范积极公民的“家园”[54]。

(2)体育义工的目标高尚、富有献身精神。例如,绝大多数(87%~92%)的澳大利亚体育义工志愿在体育部门开展义工服务,是因为他们坚信“体育对于社区建设具有重要意义”“体育是提升社区能力的重要一环”“体育义工的工作是为了建立更强大的社区,建立友好、自信、安全和可持续发展的社区,维持‘我们自己的社区”等[55]。这样的公益目标在挪威和其他欧洲国家亦如此[55]。

(3)体育义工的角色广泛、效果明显。在发达国家,体育义工的服务范围非常广泛,包括赛事组织者、社区工作人员、体育机构管理助理、体育场馆维护者、赞助商协调人、媒体联系人、义务司机,以及义务担任子女所在中小学运动队的教练员、医生、司机、助理等。这些义工服务成为体育事业不可缺少的一部分,支撑着体育训练、体育赛事、体育娱乐、体育社区建设。超过95%的父母愿意为子女的体育发展作出贡献,并激励子女踊跃参加体育活动,成为学校运动队的队员[13]。

体育义工对全社会作出的总体贡献表现在2个方面[13]:①体育部门本身的社会资本积累,表现在体育自组织的创立与维持、体育社区和体育俱乐部建设的可持续性、体育教育工作与人才培养的有序维持和制度创新。②对于全社会的辐射作用,表现在体育俱乐部与居住社区的密切联系和合作,成为提高社会凝聚力的有力支撑,并且通过体育义工的形象作用,将志愿精神传导给全社会,包括城市和农村,最大限度地服务于不同身份背景和不同宗教信仰的大众,促进社会团结。

3 社会资本视域下的大众体育发展

大众体育的外延是开放的。如同奥林匹克精神所倡导的“一切体育为大众”一样,体育的根本宗旨不是竞技本身,而是“体育为人人,健康为人人”,旨在促使全体人民积极参与体育运动,增强体质,强健体魄[56]。为此,从社会资本的视角,笔者提出如下大众体育的发展方向和动员策略。

3.1 善用居民网络纽带,提高大众体育参与度

目前中国是世界第二大经济体,2020年全面实现小康后,人民提高生活质量的需求日益增强。特别是在经济相对发达地区的大中城市,居民对于健康体育、休闲体育、娱乐体育的要求,从形式到内容都会越来越多、越来越高。根据发达国家的经验,这意味着中国大中城市将在有条件的社区发展体育俱乐部,建设体育锻炼场所,以满足人们日益增长的体育需求。与此同时,从体育社会资本的理论视角看,应善于发现和发挥中国紧密的人际纽带作用,在社区层面普及体育锻炼。

关系社会资本研究成果显示,相对于西方松散的人际关系纽带,中国的人际关系以“强纽带、复用性、回报强、圈子稳”为特色[10,45]。这意味着,在社区层次普及体育锻炼的策略,一定要善于发挥亲情、友情、邻里等人际纽带的作用。这不但从广布于中国城市社区的麻将、扑克、广场舞等活动可以看出端倪,对湖南郴州市区的追踪调查[57]也充分说明了这一点。该调查跨越15年,2001年的调查问卷于2015年再次使用,获得了15年变化趋势的宝贵数据,研究者报告了4项有学术价值的结果:①个人锻炼比例从24.4%增至26.5%,15年间在25%左右浮动;②与亲朋好友結伴参加体育锻炼的比例相对最高,15年间从48%增至51%,提升了3%;③通过小区组织参加锻炼的比例从13%下降到4.6%,降幅很大;④通过其他组织形式参加锻炼的比例从15%增至18%,提升了3%。这些数据告诉我们,亲情和友情纽带是动员城市居民参加体育锻炼的重要社会资源,应引起体育部门和社区管理机构的注意,必须善用之。

虽然郴州市区人口规模、人口密度、人均收入水平、中等收入家庭的数量远不及中国许多大城市和特大城市,但北京和上海2个特大城市的居民调查结果,也显示了同样的结论。在北京,家庭氛围与家庭成员参加体育锻炼有很强的正相关关系,说明亲情纽带对于参加体育锻炼的重要性[49];在上海,居民参加体育锻炼的各项指标均与发达国家类似,但因人均运动设施和场所数量远少于发达国家,所以个人形式和群体形式的散步、跑步、健步走、广场舞成为主要运动内容[58],中间阶层也不例外[59]。发达国家的人均体育场所数量较多,除了经济发展水平的原因之外,居民特别重视体育设施的社区规划和建设,将这些设施作为社区生活质量的重要评估依据,客观上为亲友和邻里社会资本发挥作用提供了场所。“荷兰2009—2010年青少年行动”调查发现,居住社区的邻居联系紧密、邻里和谐共处将有效提高本社区青少年结伴参加体育锻炼的比例[60]。

笔者在美国的长期生活观察可以作为一个佐证。笔者居住的明尼苏达州滨湖市是当地典型的中产阶层卫星城,拥有居民约3万人、1万个住户,市政府办公室只是7~8间平房。但滨湖市的体育运动设施遍布全市住宅区:4个旷野式的郊外公园,傍晚和周末亲友团们结伴健步走,配有圈起来的宠物场供宠物玩耍;1个规模颇大的社区体育中心,坐落于市政府办公室和市公共图书馆旁边,内有游泳馆、冲浪池、健步跑道、篮球场、体操馆、健身房、壁球馆,既有需要付费的教练员,也有义工辅导,2019年个人会员卡年费为400美元,相当于当地居民个人每周平均收入的1/3,或不足全年收入的1%,属于可接受水平,家庭会员还可享受减免优惠;若干室外网球场、溜冰场、多功能运动场可免费使用,天气好的周末经常有业余球队光顾,进行训练和比赛,亲友团和邻里团会提供义工服务,还会充当啦啦队和观众。这是观察社区、邻里、亲友不同层次的社会资本发挥作用的较佳场合。

3.2 善用社区网络资源,创新体育管理策略

中国体育管理的对象大体可分为专业竞技体育、学校体育教育和大众体育活动等3个部分。笔者关注的是大众体育活动的管理,涉及俱乐部、业余培训、赛事组织若干方面,均可从社会资本的视角思考一些创新管理策略。

以业余俱乐部的管理为例。与职业俱乐部和学校俱乐部不同,业余俱乐部的服务对象是社会大众,依托的是城市社区,所以要在地方政府正式渠道之外,善于使用非正式社会网络开发服务人群、动员财政资源、设计活动内容、管理相关事项。以上海市体育俱乐部为例,2018年全市体育场馆收入的3/4来自于政府财政拨款,非政府渠道收入只占较小部分[61]。开发非正式社会网络渠道带来哪些好处?南非的经验表明,社区俱乐部利用非正式社会网络渠道动员体育资源,不但可增加收入、扩大支出、活跃体育生活,而且可逐步形成稳定的体育资源支持网,提高社区俱乐部的可持续性[62]。英国、加拿大、澳大利亚等国的经验还表明,社区俱乐部拥有稳定的当地居民会员,除了提供身体锻炼服务管理职位外,还通过定期聚会、小型对抗赛、散发大型赛事观赏券、建立会员网站和链接等方式,使其成为锻炼、休闲、娱乐、交往的综合服务社区,俱乐部成员为此形成了稳定的我群感认同、参与和贡献精神、较强的内聚社会资本,而社区俱乐部也成为不可或缺的基层体育组织[13]207-232。

善用社区网络资源需要注意综合使用策略,在体育赛事组织上尤为如此。众所周知,体育赛事,特别是重大体育赛事,具有带动旅游业发展、扩大城市影响、促进经济增长、整合不同社会群体等外部性效果,但相对较少的人注意到,这些良性外部性效果是在综合发挥正式和非正式渠道的共同作用下获得的。城市居民价值观在决策过程中的中心地位、利益相關者的积极参与、体育赛事的媒体评估和大众传播、在所有活动中的反思和相互学习的程度,都是社区层次社会网络协调的结果[63]。可以肯定,如果基础体育组织形成了可持续的非正式社会网络,那么它所承担的业余体育培训、选拔优秀体育苗子、组织体育赛事等功能就有了稳定的依托。

3.3 善用社交媒体手段,打造和维护体育迷社区

发展大众体育的重要途径之一是保持体育迷的热情,维持体育迷社区。研究结果[56]显示,体育迷与经常参加身体锻炼存在较高且稳定的正相关,在各国皆如此。囿于时代的落后,经典社会学家涂尔干关于现代社会“有机团结”的观点偏重于职业和行业协会的作用,他没有机会观察到当代消费者社会其他更有活力的“有机团结”机制,忽略了体育迷社区作为集体归属和聚合的作用。帕特南关于第二次世界大战后社会资本下降的观点,也仅仅拘泥于小群体体育活动的减少,忽略了19世纪60年代以来拥有大规模观众的体育运动的兴起,以及伴随而来的体育迷群体、体育迷网络、体育迷社区的迅速增长,这是当代人类社会在家庭和职场两大场域之外的“第三场域”(third place)。

“第三场域”的一个重要亮点是大学生体育迷社区。例如,针对美国西南地区的一所大学的调查结果显示,该校学生对很多竞技体育表示了极大热情,特别是美式橄榄球,学生都是校队的忠实球迷,他们平均每周上网13 h,搜寻本校球队和球员信息。社交网站传递球赛、球队、球员的信息及时有效,方便赛前预测和赛后评价,还能与跨校球迷频繁交流,大大优于纸媒、广播、电视,不但是球迷的首选,而且也是他们的虚拟社群。其结果是,球迷通过网上社区加强了本校和外校的联系,巩固和拓宽了群内和群外的社会资本,从而保持和加强了他们对大众体育的关心程度和投入热情。这项调查随机访问了365人,结果显示:社交网站使用频率越高,对本校球队的认同越强,本校和跨校社会资本越高,对本校生活满意度越高,个人自尊越强,对本校体育的投入越高,为此大学体育管理和发展的学生基础就越强大[64]。

在国家层面,公民体育迷社区具有难以替代的社会意义。公民体育迷的关键社会资本是他们的国家荣誉感、集体归属感、我群支持感。虽然时过境迁,笔者仍然记得1981年中国女排在日本首次夺得世界杯赛冠军时带给全体国人的振奋和荣耀,当时的主攻手郎平于2019年率领中国女排以全胜战绩卫冕世界杯赛冠军,为新中国成立70周年献上厚礼,全队受邀参加国庆观礼游行,再次引发国内的爱国热潮。事实上,体育对于国家荣誉感的重要意义是世界性的。例如,德国电影《伯尔尼的奇迹》(Das Wunder Von Bern)讲述的就是1954年联邦德国获得足球世界杯赛冠军,对于第二次世界大战后德国树立新的国家形象的重要作用,树立了集体归属的标志。

体育迷具有强烈的集体归属感和我群支持感的案例在当今世界频繁出现。例如:美国篮球明星LeBron James离开家乡的“克利夫兰骑士队”去“迈阿密热火队”效力,引发家乡球迷的集体心理创伤,而4年后他返回克利夫兰骑士队时家乡球迷欢喜若狂;“绿湾包装工队”是美式橄榄球职业球队的劲旅,可它的“根据地”绿湾市只有约10万居民,加上周边地区居民,其人口最多不足100万人,但是当地球迷为了留住球队,决定直接投资,将球队变为集体所有制,该队依托球迷基础股持有人形成的管理体制成为美国职业俱乐部的“奇葩”;众所周知的英国“曼联足球俱乐部”,无论有多大的财政困难,都不希望外国资本家成为球队“掌控者”,也成为体育界的一段佳话[65]。这些事例在球迷社交媒体中的传播和交流彰显了体育的象征性社会资本,同时也巩固和强化了体育迷社区,是发展大众体育和竞技体育的强大社会基础。

3.4 善用社会资本优势,创新大众体育发展理念

上述几个方面的讨论,最终将落在一个国家、地区、城市如何善用社会资本优势、创新大众体育发展理念的问题上。笔者虽是体育迷,但对中国的体育管理缺乏任何直接经验,也从未开展过调查研究,所以笔者提出这个问题,寄望于学界同仁的关注和回答。为此,笔者根据文献研读和观察感悟,讨论一些国际经验,以资借鉴。

(1)美国经验。虽然帕特南认为第二次世界大战后美国的社会资本在日益下降,但在体育领域,这个判断是缺乏事实根据的[13]。美国是一个人口大国,也是体育大国和强国,基于笔者个人的观察,美国特别善于利用现有的地区、群体、组织的联系纽带发展体育运动,大体有以下3个层次。①社区层次,这在上文很多地方已经讨论,不再赘述。②学校层次,小学、中学、大学,无一例外都按照距离相近、水平相当、自由组合的原则,划分出由8~14个校队组成的联盟,在春秋冬三季组织联赛,每逢周末都有联盟内外的各类比赛,赛季末尾是锦标赛,决出当年的联盟冠军和跨联盟总冠军,学生体育迷是这些赛事的忠实观众。由于电视转播的催化,大学联赛成为投资人、广告商、新闻界、社交媒体、球员和球迷的主战场。初到美国时笔者特别奇怪,为什么大学联盟内部的对抗赛,来访队的空间距离越近,球迷的狂热程度和“敌视”程度越高;后来明白,如同学校里以宿舍为单位的拔河比赛一样,宿舍越接近,竞争越激烈,因为离得越近、张力越大,越有利于集体归属感、我群支持感的集中爆发。③职业球队层次,这与大学相同,只是球迷群体为各大城市和周边卫星城的居民,球迷社区的作用,从上述“克利夫兰骑士队”和“绿湾包装工队”的案例中可略见端倪。

(2)欧洲经验。与美国相比,欧洲对于大众体育和竞技体育加强了理念整合和规则指导。在1972年制定的《欧洲体育协议》的基础上,鉴于自此以后发生的社会和政治变化,欧共体会员国的部长委员会于1992年通过了《欧洲体育宪章》。该委员会认为,体育运动是一种基于自愿选择的社会和文化活动,为此希望欧洲国家与公民之间建立稳定的溝通渠道,加强各国人民之间的联系,对实现《欧洲体育宪章》制定的目标和规则发挥重要作用;同时要求缔约国政府以此文件为基础,制定各国体育政策或相关法律,广泛传播该文件的精神和内容;还希望此文件对非缔约国政府的体育政策发挥作用。这里特别需要说明的是,《欧洲体育宪章》第13条是关于国内外合作的规定:要求缔约国的体育机构与其他公共管理部门和志愿组织之间密切联系,协调发展和促进体育运动,实现宪章的目标。这种协调涉及的部门包括教育、卫生、社会服务、城乡规划、环境保护、艺术和其他休闲服务部门,确保体育运动是社会文化不可或缺的一部分并得到发展。研究[62]表明,从20世纪80年代后期到21世纪的第1个10年,欧洲各国在很大程度上推行了该宪章的条款,体育组织与其他社会各部门的协调在20多年中逐步加强和改进,越来越“规范化、常态化”。

(3)澳大利亚经验。长久以来,澳大利亚体育部门和专家形成了共识,认为社会资本不但是有益于体育运动发展的群体性资源,同时,积累和发挥个人、组织、团体、社区、国家各个层次的社会资本,是发展大众体育的重要社会基础和手段。他们认为,社会资本的基本前提是人与人之间的关系具有通过产生善意、信任、互惠促进行动和结果的能力,为此在国家和地方政府政策层面,社会资本与体育运动的关系被概括为如下4个方面:①体育组织是产生积极社会资本、增强社会凝聚力和社会融合的“基地”;②社会资本来源于所有群体性的体育运动形式和与之相关的娱乐休闲活动,为此建设安全和可持续的体育社区是重要的任务;③体育组织应立足于改善各种关系,诸如教练员、裁判员、义工、媒体、赞助商、管理层、体育迷等,将关系协调和改善作为社区体育俱乐部的日常工作;④体育社会资本应持续地对澳大利亚社区建设作出贡献,最大程度地提高社会凝聚力、减少社会隔离、消除流离失所的现象、团结具有不同背景和信仰的人们[23]。

4 结论与建议

本文提出了社会资本与大众体育相互关系的命题并进行讨论,目的是推动相关问题的理论思考和实证研究。有了理论思考之后,实证研究成为关键一环,因为离开实证数据的分析,任何理论思考都无法确定其真伪条件性,都会导致长官意志、见仁见智、望文生义、人云亦云等不良学术后果。为了推动实证研究,笔者认为应建立全国范围的体育社会学公共数据库,就像中国社会学界的“全国综合社会调查数据库”(CGSS)一样,定期收集全国代表性样本数据,公开使用。若如此,该公开数据库将有力地推动关于中国体育事业问题的学术研究,也必将成为体育政策评估和制度创新的科学分析基础。基于此愿景,将本文提出的一些理论观点归纳总结如下,供有志于从事“体育社会资本”调查研究和数据库建设的学界同仁在设计问卷时参考。

(1)一般社会资本。关键是把握人际联系性和群体联系性以及由此产生的关系资源,重点测量联系频率、熟悉程度、亲密程度、信任程度、复用程度、交换程度、回报程度等,测量的一般要领是通过各变量反映人际联系和群体联系的同质性和异质性,标准题器和量表有“日常接触网”“问题讨论网”“春节拜年网”“社交餐饮网”“工作求职网”“社会参与网”等,可参考CGSS调查问卷和JSNET调查问卷。值得注意的是,这些题器和量表只具有提示作用,需要将之改造成与体育直接相关的题器和量表,才能实现体育社会资本的测量目标。国际数据库ISSP的2017年模板“社会资本与社会资源”也是很好的参考,问卷和数据都可以从ISSP网站(https://dbk.gesis.org)下载。

(2)个人层次的体育社会资本。把握的核心问题是个人对于大众体育的参与行为、参与态度、参与角色的变异性。可参考的变量包括:①观赏行为变量,无视→好奇→兴趣→认同→自觉;②态度转换变量,厌恶→被动→主动→承诺→崇敬;③参与角色变量,旁观→志愿→义工→赞助→主人;④嵌入深度变量,转瞬即逝→短暂逗留→持续进行→赛季同欢→终身伙伴;⑤锻炼形式变量,个人→对手→小组→大组→大群;⑥交流方式变量,知识传导→技艺切磋→经验交流→默契配合;⑦动员机制变量,家庭→亲属→朋友→邻里→同事→组织;⑧心理后果变量,我感→我群感。

(3)集体层次的体育社会资本。首先确定与研究问题相关的集体分析单位:如是对学生的调查,学生归属单位包括宿舍、班级、专业、学校等;如是对居民的调查,居民归属单位包括邻里、社区、街道、市区、城市等。之后,测量不同层次的社会资本变异度,特别包括:①亲情网络动员;②社区网络动员;③俱乐部建设;④体育迷社区建设;⑤志愿者网络建设;⑥赞助网络建设;⑦认同与归属评估。

以上所列变量是建议性的,以抛砖引玉。可以肯定的是,社会资本与大众体育是相互促进、互为依托的辩证关系,所以任何关于体育社会资本这一概念的测量,既要反映其内在本质,又要基于深入基层实际的体验、观察、访谈、分析,才能提出具有较高效度和信度的题器和量表。笔者期待,通过有志者的共同努力和相互切磋,不断加深关于体育社会资本及其意义的理论认识,通过持续的实证数据收集和分析,不断积累和充实经验知识,用以检验理论认识的真伪,服务于相关政策评估和制度创新,在科学研究的基础上发展中国的大众体育事业。

致谢 由于吴坚主任的热情邀请和积极推动,去秋以来笔者完成了本文的构思和起草。Doug Hartmann教授提供了相关英文著作和学术咨询;张晓丽博士协助查找和汇总中文文献,订正体育事件的时间和地点,提供表1的中国数据,并对初稿提出了修改意见;张磊博士提供技术支持;高雅仪同学协助整理文献体例。在此一并致谢。

参考文献

[1] 卢元镇.体育社会学[M].3版.北京:高等教育出版社, 2010:78-89

[2] 仇军,杨涛.体育与社会资本研究述评[J].体育学刊,2012(5):14-21

[3] 周结友,裴立新.国外体育运动与社会资本研究:缘起、成果与启示[J].体育科学,2014,34(7):73-82

[4] 张文宏.中国社会网络与社会资本研究30年:上,下[J]. 江海学刊,2011(2-3):104-112;96-106

[5] 边燕杰,杨洋.作为中国主体话语的关系社会学[J].人文杂志,2019(9):23-34

[6] BOURDIEU P.The forms of capital [M]// RICHARDSON J G. Handbook of theory and research for the sociology of education[M].Westport CT: Greenwood Press,1986:241-258

[7] COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital [J].American Journal of Sociology, 1988,94: 95-120

[8] PORTES A. Social capital:Its origins and applications in modern sociology [J].Annual Review of Sociology,1998,24(1):1-24

[9] 林南.社會资本:关于社会结构与行动的理论[M].张磊,译.上海:上海人民出版社,2005:18

[10] 边燕杰,张磊.论关系文化与关系社会资本[J].人文杂志,2013(1):107-113

[11] SAGE G H,EITZEN D S.Sociology of north American sport [M].3rd ed.New York and Oxford:Oxford University Press,2016:1-20

[12] KAREN D,WASHINGTON R E. Sociological perspectives on sport:The games outside the games [M].London and New York:Routledge,2015

[13] NICHOLSON M, HOYE R.Sport and social capital [M].London and New York:Butterworth-Heinemann,2008:1-18

[14] FUKUYAMA F. Trust:The social virtues and the creation of prosperity [M].New York: Free Press,1995:1-98

[15] BAKER W E,OBSTFELD D. Social capital by design: Structures,strategies,and institutional context [M]// LEENDERS R TH A J,GABBAY S M.Corporate social capital and liability,Boston:Springer,1999:88-105

[16] PUTNAM R D. Bowling alone:The collapse and revival of American community [M].New York:Simon & Schuster,2000

[17] PUTNAM R D.The prosperous community:Social capital and public life [J].The American Prospect,1993(13):35-42

[18] 帕特南.流动中的民主政体:当代社会中社会资本的演变[M].李筠,王路遥,张会芸,译.北京:社会科学文献出版社,2014:56-90

[19] GRANOVETTER M S. The strength of weak ties [J]. American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380

[20] SONG L.Does who you know in the positional hierarchy protect or hurt? Social capital,comparative reference group,and depression in two societies [J].Social Science & Medicine,2015,136:117-127

[21] ANDR?S R P,BERLEPSCH V V.Social capital and individual happiness in Europe [J].Journal of Happiness Studies,2014,15(2):357-386

[22] HOYE R,NICHOLSON M. Social capital and sport policies in Australia [J].Public Management Review, 2009,11(4):441-460

[23] BURT R S.Network items and the general social survey [J]. Social Networks,1984,6(4):293-339

[24] LIN N, DUMIN M. Access to occupations through social ties [J]. Social Networks,1986,8(4):365-385

[25] VAN DER GAAG M P J,SNIJDERS T A B.The resource generator:Social capital quantification with concrete items [J].Social Networks,2005,27(1):1-29

[26] LEE S,CORNWELL B,BABIAK K. Developing an instrument to measure the social impact of sport:Social capital,collective identities,health literacy,well-being and human capital [J].Journal of Sport Management,2012(27):24-42

[27] 李培林.20世紀上半叶社会学的“中国学派”[J].社会科学战线,2008(12):13-16

[28] HU H C.The Chinese concept of “face” [J].American Anthropologist,1944,46(1):45-64

[29] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998: 27-28

[30] 梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2011:76-91

[31] HUANG K.Face and favor:The Chinese power game [J].American Journal of Sociology,1987,92(4):944-974

[32] 阎云翔.差序格局与中国文化的等级观[J].社会学研究,2006(4):201-213

[33] 周飞舟.差序格局和伦理本位:从丧服制度看中国社会结构的基本原则[J].社会,2015(1):26-48

[34] GUTHRIE D.The declining significance of guanxi in China's economic transition[J].The China Quarterly, 1998,154:254-282

[35] YANG M M.The Resilience of guanxi and its new deployments:A critique of some new guanxi scholarship[J]. The China Quarterly,2002,170:459-476

[36] BIAN Y J. The Prevalence and the increasing significance of guanxi[J]. The China Quarterly,2018,235:597-621

[37] WALDER A.Communist neo-traditionalism:Work and authority in Chinese industry[M].Berkeley:University of California Press,1986:1-27

[38] BURT R S,BIAN Y J,OPPER S.More or less guanxi: trust is 60% network context,10% individual differences [J].Social Networks,2018,54:12-25

[39] 边燕杰.关系社会学及其学科地位[J].西安交通大学学报,2010(5):17-20

[40] 边燕杰.城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J].中国社会科学,2004(3):136-146

[41] BIAN Y J.Guanxi capital and social eating:Theoretical models and empirical analysis[M]//LIN N,COOK K,BURT R S.Social Capital:Theory and Research,New York:Aldine de Gruyter,2001:275-295

[42] 罗家德.关系与圈子:中国人工作场域中的圈子现象[J].管理学报,2012(9):165-171

[43] 弋晶,葛菁.1980—2013年中国期刊对“国外大众体育”研究的主要成果简述[J].体育世界,2013(10):1-8

[44] 刘瑾彦.中外大众体育发展的比较研究[J].哈尔滨体育学院学报,2011(2):1-5

[45] 马江涛,吴广亮,李树旺,等.北京居民体育参与影响因素研究[J].成都体育学院学报,2016(6):60-66

[63] MISENER L,MASON D S.Creating community networks: Can sporting events offer meaningful sources of social capital?[J].Managing Leisure,2006,11(1):39-56

[64] PHUA J.Use of social networking sites by sports fans: Implications for the creation and maintenance of social capital [J].Journal of Sports Media,2012,7(1):109-132

[65] WANN D,PIERCE S.The relationship between sport fan identification and social well-being:Additional evidence supporting the team identification:Social psychological health model [J].North American Journal of Psychology,2000,7(1):117-124

Social Capital and Grassroots Sport

BIANYanjie

Abstract: The dialectic relationship between social capital and grassroots sport is addressed.Social capital theory guides the research of grassroots sport with a new conceptualization,explanatory mechanisms,innovative measurements,and a China-West comparative framework.Grassroots sport is an important field through which to develop social capital because spectators,participants,and volunteers in sporting activities are full of interpersonal and intergroup relationships,which produce and reproduce social capital at individual and collective levels.Therefore it is held that grassroots sports are to be developed and organized through neighborhood ties to improve the participation,and through community networks to create new management strategies,and through social media to establish and maintain sports fans community,finally through social capital strengths of the country to innovate the concept of grassroots sport development from the social capital perspective.Based on these theoretical discussions,an outline of concepts and measures of sport social capital are proposed in hopes of developing a public data archive on the sociology of sport in China.

Key words: grassroots sport; social capital; sport social capital; sociology of sport theory

Authors address: Institute for Empirical Social Science Research,Xian Jiaotong University,Xian 710049,Shaanxi,China

收稿日期: 2019-10-23; 修回日期: 2019-11-10

作者簡介: 边燕杰(ORCID:0000-0003-4034-2497),男,天津人,西安交通大学特聘教授,美国明尼苏达大学教授,博士,博士生导师;Tel.:13720493625,E-mail:yjbian@xjtu.edu.cn