古近系储集层录井物性定量化评价方法探索

马金鑫 戴 珩 魏雪莲

(①中海石油(中国)有限公司天津分公司;②中海油能源股份有限公司工程技术分公司监督中心)

0 引 言

渤海油田已经全面进入“精细化勘探”阶段,利用第一手录井资料对储集层物性、含油气性等进行快速评价的意义显得至关重要。储集层物性评价是后续随钻储集层流体性质判断及测试计划实施的基础,通过录井技术判断实际储集层物性难度较大[1],尤其是在钻遇古近系低孔低渗类储集层时,物性对判断储集层的含油气性会产生较大的影响,对储集层综合评价造成很大的困难[2-5]。虽然前人对古近系砂岩储集层的沉积背景、成岩作用、储集层演化及控制特征等因素做了较多研究,但对利用录井参数如何反映储集层物性变化规律的研究较少[6-8]。因此,有必要深入挖掘录井资料在储集层物性评价方面的技术方法,以提高储集层物性评价及流体类型解释的精准性。

笔者通过对渤海油田5个区块63口已钻探井古近系砂岩储集层进行了大量的数据采样与规律分析,发现砂岩和泥岩的钻井参数、各自厚度、埋藏规律均能反映出储集层物性的一定变化规律[9-15],并且将砂岩和泥岩看作是均质地层模型时,可以通过数学算法建立一定的评价关系。在此基础上,深入研究岩石单元厚度、占比等沉积规律与岩石物性特征的关系,物性与油气水解释的关系等,分别建立物性指数计算方法与含油性丰度指数计算方法,并利用拟合计算求出的物性参数与测井孔隙度、含油性参数与流体类型特征之间的相关性,建立解释标准,从而实现了储集层物性及流体类型的定量化解释评价。

1 录井参数标准化校正

反映储集层可钻性的工程参数与反映含油气性的气测录井参数往往受到较多因素的影响,无法直接用于定量化的解释评价,因此需要进行相应的标准化校正,来消除各个因素的影响。

1.1 气测参数标准化校正原理

PDC钻头为主的钻井工艺条件下,排除地层本身的地质因素外,对常规砂岩储集层气测影响最大的工程参数主要是钻时、单位进尺破碎岩石的体积(井眼尺寸)和钻井液排量。相同钻井条件下,钻时越小则单位进尺需要的时间越短,而在短时间内井底过流的钻井液体积越小,其对气体的冲淡稀释作用就越弱[16];钻头有效的破岩面积越小,单位进尺破碎岩石的体积就越小,进入钻井液中的破碎气含量也越少,气体检测值就越低;随着钻井液排量的增大,气体含量会被冲淡,导致气体检测值降低。为了更准确地利用气测数据进行储集层含油气性的评价,应尽量消除这些工程因素产生的影响,需要对原始气测数据进行标准化校正。

单位岩石体积校正方法综合了钻时、井眼尺寸及钻井液排量等因素的影响,将常规砂岩储集层气测数据归一到相同的破碎岩石体积标准下,使数据具有一定的可比性[17],具体公式如下:

式中:Ig为气体校正参数,%;K为不同钻井液体系中气体组分脱气效率的倒数,无量纲;t为钻时,min/m;Q为钻井液排量,L/min;Ts为实测气体组分值,%;D为井眼尺寸或钻头直径,mm。

取心钻进时单位进尺钻头破碎的岩石体积较少,钻时较大、机械钻速低,气体的冲淡系数值大(气体稀释作用强),通过校正使其近似回归到正常钻进时的情况[18],具体公式如下:

式中:I取心校正为取心时的气体校正参数,%;tm为取心段砂岩正常钻进的平均钻时,定义为标准钻时,min/m;Qm为标准钻井液排量,L/min;Dm为标准钻头直径,mm;D1和D2分别为取心钻头的外径与内径,mm。

1.2 工程参数标准化校正原理

在正常压实的砂泥岩地层剖面中,钻时参数反映岩石的可钻性及物性好坏,即钻遇不同的岩层或物性其钻时存在差异。钻时与转盘转速、钻压成反比,并且与钻头直径、钻井液密度等也存在关联性。dc指数是反映地层可钻性好坏的一个综合评价参数,它是基于钻时参数,并对钻头直径、钻压、转盘转速、钻井液密度等校正处理后计算得到的评价参数。

为准确判断储集层物性,消除其他参数的影响,建立统一的对比分析基准,引用蕾姆(Rehm)和麦克林顿(McClendon)提出的dc指数公式作为反映储集层可钻性及物性的综合评价参数。目前,国内常用的dc指数经验方程为[19]:

式中:dc为可钻性指数,无量纲;n为转盘转速,r/min;W为钻压,kN;ρw为地层水密度,g/cm3;ρec为循环当量钻井液密度,g/cm3。

2 录井储集层物性评价模型的建立

通过深入研究古近系地层岩石单元厚度、占比等沉积规律与岩石物性特征、含油气性的关系分别建立了物性指数与含油性丰度指数储集层物性评价模型。

2.1 模型的基本理论

狭义的储集层物性主要指储集岩石的孔隙度和渗透率。对于录井技术而言,储集层的物性表现在孔隙度与胶结程度上。

孔隙度主要与储集层厚度及砂岩粒度有关,渗透率与孔喉的胶结程度相关,主要体现在地层的可钻性上。有学者对测井参数与录井参数的研究与对比分析结果表明,储集层渗透性越好,围压下岩石强度越低、可钻性越好[20]。地层可钻性的普遍规律是可钻性越好,dc指数值越小,砂岩的可钻性一般好于泥岩。

对于同一沉积体系或油水系统的储盖组合,砂岩越发育、单层厚度越大,反映形成储集层的水动力条件越强、物源条件越好、搬运的距离越远,形成的储集层物性就越好;反之,泥岩越发育,则储集层厚度越趋于变薄,砂岩的粒度趋于变细,形成的储集层物性越趋于变差[21]。

基于以上分析,单层砂岩厚度与平均砂岩储集层厚度的比值可以看作是反映单砂层物性好坏变化趋势的指征;砂泥比指同一沉积体系或油水系统储盖组合中砂岩累计厚度与泥岩累计厚度的比值,可以看作是反映水动力强度、物源条件及砂岩粒度变化趋势的指征;可钻性敏感性参数的倒数主要是反映胶结程度(渗透率)的指征。

2.2 物性指数方程的建立

通过对砂岩储集层沉积规律与岩石物性特征关系的研究,利用数学方法建立物性指数计算方程如下:

式中:δ为物性指数,无量纲;H为单层砂岩储集层的厚度,m;hp为同一沉积体系中砂岩储集层的平均厚度,m;μ为砂泥比,无量纲;i为区域物性权重系数,无量纲。

在实际储集层评价中,不同区域、不同油气水系统的储集层物性会存在一定的差异。因此,在方程中引入区域权重系数能够有效减小差异性影响。

2.3 含油性丰度指数方程的建立

应用录井参数进行油气水解释评价时,难点在于要同时考虑到储集层自身的物性条件及孔隙结构内赋存的烃类流体含量丰度两方面因素。因此,在物性评价方程的研究基础上引入气测评价参数,建立了以下含油性丰度指数计算方程:

式中:ω为含油性丰度指数,无量纲;Ig为单层砂岩储集层气测全烃的校正值,%;Tp为非储集层段气测全烃的校正值,定义为背景值,%;j为区域含油性权重系数,无量纲。

2.4 解释模型的建立

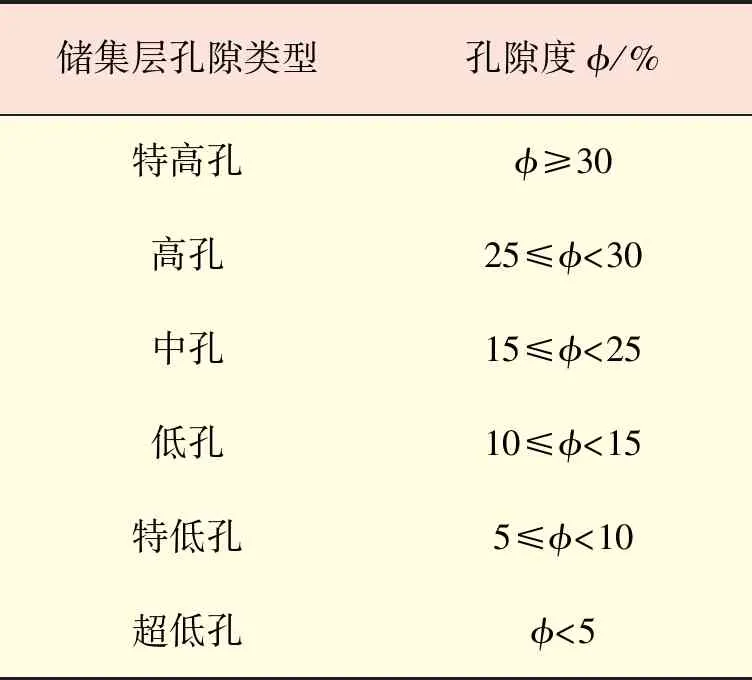

利用录井参数计算出物性指数和含油性丰度指数后,如何进行储集层的定量化评价就显得尤为关键。测井技术能够较为准确地对储集层孔隙度做出计算,根据中国海洋石油总公司标准,按照孔隙度φ可划分碎屑岩储集层类型,如表1所示。

表1 碎屑岩储集层孔隙度类型划分

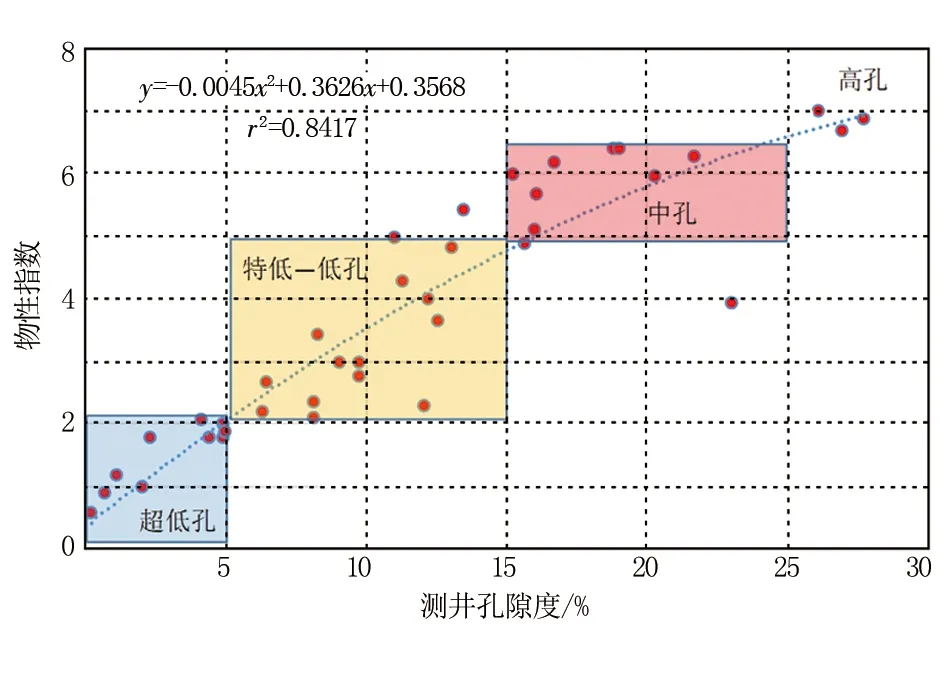

以渤海油田某区块为例,通过选取相同层系内的同一沉积体系或储盖组合中的砂岩储集层计算物性指数,利用物性指数与测井孔隙度参数建立评价关系图板及拟合曲线关系式(图1),即可实现物性的定量化预测。

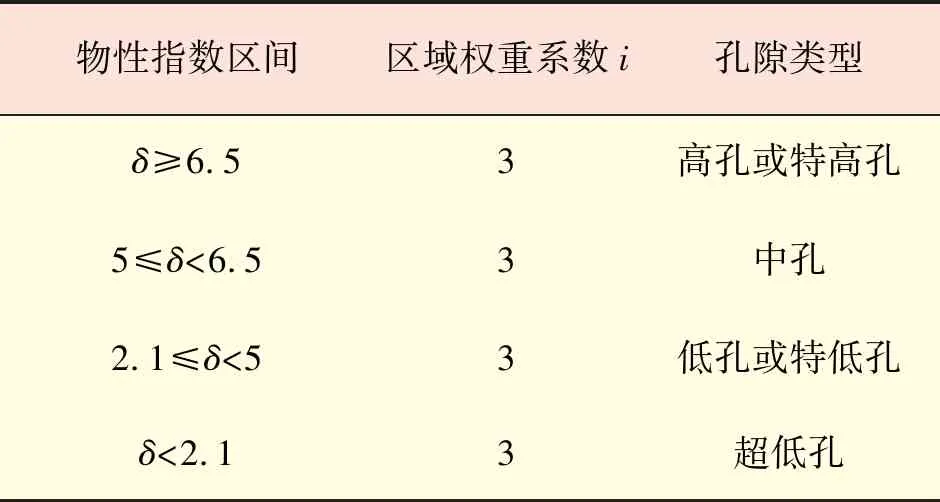

从图1中可以看出,砂岩储集层的物性指数与测井孔隙度具有较好的正相关性,并且在一定阈值范围之内储集层类型存在对应关系。根据以上研究结果,结合上述储集层类型的分类标准,建立了录井物性指数的储集层孔隙类型划分标准(表2)。

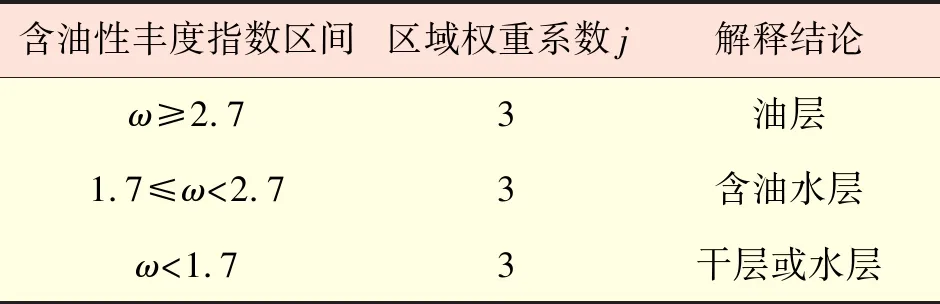

同理,通过利用含油性丰度指数与测井、测试解释结论的对应关系,还可以建立以沉积体系或层系为单元的油气水层解释评价标准(表3),进行快速流体类型识别。

图1 东二段-东三段物性指数与测井孔隙度关系图板

表2 物性指数储集层孔隙类型划分标准

表3 含油性丰度指数流体类型评价标准

3 应用实例

基于均质地层模型理论的古近系储集层录井物性定量化评价方法在P探区应用于9口井的古近系53个含油储集层评价,经测井结论或测试数据验证,物性孔隙类型解释符合率为87.4%,流体类型解释符合率为91.0%,应用效果良好。

以A、B井东二下亚段和东三段8个含油储集层评价为例进行预测评价,评价数据参见表4。

评价数据显示,A井a 1、a 4、a 5层计算的物性指数δ介于4.4~4.8,按照录井物性指数储集层孔隙类型划分标准解释为低孔,a 2层物性指数δ大于5,解释为中孔,a 3层物性指数δ小于2.1,解释为特低孔,与测井解释结论一致。其中a 1和a 2层计算的含油性丰度指数ω大于2.7,按照录井含油性丰度指数流体类型储集层孔隙类型划分标准解释为油层,与测井解释结果一致,a 1层地层测试油结果为产油127.58 m3/d,产气5 519 m3/d,原油密度0.874 g/cm3,测试结论为油层。

B井b 1层计算物性指数δ为3.9,按物性指数评价标准解释为低孔,而测井解释孔隙度为18.8%,为中孔,解释结果不一致,分析其原因主要是砂岩储集层内部含有两个薄的钙质夹层导致可钻性偏低产生的影响;b 2与b 3层物性解释结果与测井解释结论一致。另外,b 1层的含油性丰度指数ω为5.8,按评价标准解释为油层,测试结果为产油71.47 m3/d,产气6 868 m3/d,原油密度0.892 1 g/cm3,测试结论为油层,与预测结果一致。

4 结 论

(1)通过方法调研和技术应用验证,确定了关键录井参数的标准化校正方法。

(2)通过对砂岩储集层沉积规律与岩石物性特征关系、油气水解释关系深入挖掘研究,利用数学计算方法创新建立了物性指数计算方程与含油性丰度指数计算方程。

(3)以区块内同一沉积体系或储盖组合为单位,通过建立物性指数与测井孔隙度的关系图板,能够较为准确地进行目标层的孔隙度值预测,并划分出高孔或特高孔、中孔、低孔或特低孔、超低孔四个级别对应的孔隙类型;通过建立含油性指数的流体类型解释标准,进行流体类型快速识别,方法应用效果良好,可有效指导油气的勘探评价。