农村集体经济:历程、现实矛盾与路径选择

刘鹏凌 万莹莹

[摘 要]发展农村集体经济是新时代中国特色社会主义的重大课题。文章以安徽省973个样本村的调研资料为基础,梳理了农村集体经济发展的脉络,剖析出农村集体经济发展过程中存在的现实矛盾,并基于SCP分析范式,探讨出农村集体经济的发展路径:重新赋予农村集体经济组织的组织和管理职能,引入村两委、村民代表大会和上级政府,完善对农村集体经济组织的有效制约和监督,实现农村集体经济生产制度、交易制度、监督制度、收入分配制度的创新,进而实现盘活农村集体经济的目标。

[关键词]农村集体经济;历程;现实矛盾;SCP分析范式;路径选择

[中图分类号]F321.32[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)01-0047-09

农村集体经济是中国特色社会主义的产物,盘活农村集体经济是社会热点话题。“十一五”期間,强调稳定和完善农村基本经营制度,不断扩大土地确权登记试点范围;“十二五”期间,着重修改土地政策相关法律,建立公平、有序、高效的土地流转市场;“十三五”期间,推进农村集体产权改革,落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权,鼓励农村集体经济实现资源变资产、资金变股金、农民变股民的发展变革。2019年《中央一号文件》提出要稳定农村基本经营制度,落实扶持小农户与现代农业衔接的政策:首先要深化土地制度和集体产权制度改革;其次要建立农业社会化服务组织,满足新型经营主体发展需要;最后要完善支农保护政策,推动农业现代化建设与国内外市场经济发展相适应。

壮大农村集体经济是优化农业发展路径、增加农民可支配收入和迈向农村繁荣的重要途径。一方面,农村集体经济的发展面临着巨大的困境:农村经济基础薄弱、基层组织建设内生动力不足、农村土地细碎化、农村劳动力老龄化、农村集体经济发展的财政依赖性强等突出问题;另一方面,农村成功人士返乡创业、反贫困挖掘出中国大部分农村的发展潜力、乡村振兴战略的布局和实施等为农村集体经济发展提供了前所未有的机遇。因此,本文首先总结前人研究成果、把握当前研究主要问题和梳理新中国成立70年农村集体经济发展历程,其次结合安徽省973个样本村集体经济发展的调研资料和对1 385位基层领导的访谈记录,实证分析农村集体经济发展现状,然后剖析农村集体经济发展的现实矛盾,最后运用SCP分析范式分析并提出盘活农村集体经济的初步设想。

一、文献综述

充分认识农村集体经济的内涵是发展农村集体经济的前提。人民公社时期的集体经济被学术界普遍认为是传统型农村集体经济,而新型农村集体经济学术界还没有给出统一的定义,但产权集体所有是新型农村集体经济最基本的特征[1](周延飞,2018)。伴随着现代化农业的深入开展,涌现出许多新型经营主体,他们通过土地流转将分散在农户手里的集体资源集中发展,并且给予农户一定的租金,使农村集体经济变得越来越复杂[2](朱仁祥,1989)。因此,农村集体经济应具备以下两点特征:第一,产权归集体所有不可分割是根本;第二,统一经营和分散经营相结合、按劳分配和按生产要素分配相结合。

壮大农村集体经济是优化农业发展路径、增加农民可支配收入和迈向农村繁荣的重要途径。研究农村集体经济也引起国内学者的广泛兴趣,学者们主要从以下3个方面展开研究:第一,农村集体资产的产权结构改革问题。学术界存在两种截然相反的观点:有的学者认为应该开放农村集体产权结构,让集体资产进入市场经济,带动集体经济发展[3](党国英,2017)。有的学者认为不应该放开农村集体产权结构,因为集体资产不仅担负着农村公共物品供给,还要为农民提供基本的生活保障。放开农村集体产权结构,城市资本会大量圈占农村土地,损害农民的利益[4-5](韩松,2012;瞿理铜,2018)。第二,农村集体经济组织成员的权利构建问题。集体经济组织成员权是一种身份权,与村籍身份密切相关[6](王瑞雪,2006),也是一种财产权,以集体土地为核心[7](李宴,2009),还是一种股东权,因为集体资产进一步量化,集体经济组织将会朝着公司化方向发展[8](臧之页,2018)。实现农村集体经济向市场化和现代化方向发展,首先要明确集体经济组织成员权,归根到底就是农村土地市场化问题。第三,盘活集体经济的路径问题。学者们主要从理论和实证两个方面进行讨论。从理论出发,高富平指出在土地承包经营权流转的背景下,新型农村集体经济将朝着以土地经营权入股为基本特征的全员土地股份合作模式和以出租、转包、转让、入股为基本形式的农户土地自主流转模式方向发展[9]。张应良从资源配置理论和经济增长理论出发,指出盘活农村集体经济要做到明确产权、产权鼓励、拓宽市场、链条延长和维持特色[10]。从实践出发,张忠根等基于对浙江省138个村的调研,分析了集体经济的收入水平、支出水平和收支结构,发现样本村集体经济薄弱、发展不平衡、经营性收入低,提出集体经济发展受到政策、体制、产权和资源等多方面条件约束[11]。许泉等人选取经济发达地区的12个村(社区),研究发现区位优势显著地区集体经济发展主要依靠资产租赁、项目扶持和产业联合[12];苏会等人调研山西省185个贫困村集体经济,发现贫困村集体经济发展与村属性密切相关、总体发展水平低、外部依赖性强等[13]。无论是发展发达地区的集体经济还是贫困地区的集体经济,学者们均提出要以因地制宜发展村集体产业、规范村级治理、加强财政支持等。

梳理相关文献,发现现有研究在如下两个方面仍有待深化:第一,中国有接近70万个行政村,经济基础和区位条件不尽相同,盘活农村集体经济的路径不能完全复制粘贴。参考农村集体经济发达地区的发展模式,需要提炼出农村集体经济发展的共性。第二,现有研究普遍考虑到农村集体经济的复杂性和重要性——牵涉到农村经济发展、农民收入增长和农业现代化建设,因此很少有人提出大刀阔斧的改革意见,只是从农村集体经济的产权结构问题、农村集体经济组织成员权、农村集体经济土地确权问题等进行修修补补。只有厘清农村集体经济发展普遍面临的难题,才能抽丝剥茧找出制约农村集体经济发展的关键。

二、农村集体经济发展的历程回顾

新中国成立70年,我国农村集体经济经历了两个发展阶段:第一个阶段是探索农村集体经济与计划经济相融合阶段(1949—1978年);第二个阶段是实现农村集体经济与社会主义市场经济相融合阶段(1978年至今)。

探索农村集体经济与计划经济相融合阶段。新中国刚成立,全国上下一穷二白。1950年,土地改革结束后,贫农分到土地自发形成了农业生产互助组。后来部分农民土地入股,实现了由互助组向生产合作社转变。1953年,中央肯定了合作社的意义,并且鼓励农民本着自愿、互利的原则积极参加。入社农民数量剧增,导致管理缺失。1955年,中央决定由初级合作社向高级合作社转变,成立公有制基础上集体经济组织。1956年,全国97%的农民都加入了合作社,其中有6 000万农民加入高级合作社。合作社的管理问题愈演愈烈,最后引发大跃进。1958年,中央颁布《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,人民公社开始取代了合作社。从1958—1978年,人民公社实现了集体经济和计划经济的高度融合。但是这20年间,粮食不断减产、农业生产依然以传统的人力和畜力为主、农民农业生产积极性低等问题依然严峻。

实现农村集体经济与社会主义市场经济相融合阶段。自安徽省小岗村18位村民将鲜红的指印按在一份承包责任制的文书里,家庭联产承包责任制这一制度的雏形在此诞生。1982年《中央一号文件》肯定了“分田地,包产到户”是社会主义农业经济发展的重要组成部分。农民分到田地,种粮积极性越来越高,粮食产量逐年增加。1978—1984年期间,家庭联产承包责任制对农村经济增长的贡献率高达42.2%[14](林毅夫,1991)。1993年,家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营制度首次在宪法层面上确定为我国农村基本经营制度。为了加快农村集体经济与社会主义市场经济的相融合,国家先后颁布了重要的政策法规:1996年,提出推进农业产业化经营实现农户与市场融合;2003年及以后,先后颁布《土地承包法》《物权法》,开始从立法的角度在市场交易中维护农户的合法权益;2013—2014年,中央先后允许农民可以以承包经营权入股和进行抵押贷款;2019年,《中央一号文件》强调要巩固农村的基本经营制度、健全农村集体资产的各项管理政策、继续推广“三变”改革。改革开放以来,集体经济发展慢慢融入中国特色社会主义市场经济当中,出现很多的新问题和新矛盾,也为集体经济的发展带来了新思路和新方向。

梳理我国农村集体经济发展脉络,对以后进一步振兴乡村具有重要的历史意义。第一,探索农村集体经济与计划经济相融合的阶段,农村集体经济涉及全国农民的切身利益,它的改革是牵一发而动全身。所以,在探究农村集体经济发展的路径时,不仅要综合考虑,还要抓住推动集体经济发展的重要主体——农民。第二,实现农村集体经济与社会主义市场经济相融合的阶段,农村集体经济政策伴随着社会主义市场经济的起步、摸索、成长、发展而不断地调整,实现与时俱进。但随着社会主义市场经济的成熟、城镇化进程加快、新型经营主体涌现、小农户与现代农业衔接,扶持脆弱的农村集体经济不能再“绣花针式”的修修补补,需要抓住农村集体经济发展中的主要矛盾,进行“大刀阔斧式”的改革。

三、农村集体经济发展现状的抽样调查设计与数据说明

(一)农村集体经济发展现状的调查设计过程

选择抽样调查的核心在于样本村要充分反映我国农村集体经济发展的总体特征。通过文献的查阅和梳理,初步确定了对行政村农村集体经济收入及其收入来源两项内容做调查。安徽作为农业大省,本文选取安徽省六安市金安区、裕安区和霍邱县进行整县(区)调研。其原因有二:一是六安市是能反映安徽省农业生产和集体经济发展特征的典型市;二是遵循我国各地区发展不平衡现实状况,考虑到离市中心远近的区位因素依次选择了金安区、裕安区和霍邱县这3个县(区),充分将农业区域发展不平衡和政策差异考虑进来。最终选取的样本村分布及其数量情况如表1所示,金安区、裕安区和霍邱县全部村级集体经济收入之和增长迅猛,县(区)下辖乡镇村集体经济收入增长多数增速达到50%。

抽样调查分3个阶段进行。第一阶段为基础数据预收集。2019年3月,采取座谈会的形式,在三县(区)与各县(区)农委、组织部等县直部门召开座谈会议,对各县(区)农村集体经济发展总体情况进行初步了解,收集县直部门掌握的基础数据,把握农村集体经济发展的现状,为下一步有针对性的制定问卷和深入农村开展调查提供依据。第二阶段为深入农村的问卷调查。2019年4月至2019年5月,课题组依次在三县(区)所辖所有行政村进行调研,通过对村书记、村主任和其他村两委成员访谈并记录问卷的方式进行调查。这一阶段共发放问卷960份,回收问卷960份,由于问卷针对性强,调查内容数据任务量小,故有效问卷948份,有效回收率高达98.75%。第三阶段为补充性再调研。2019年6月底,課题组再次前往三县(区)补充部分遗漏街道村调查,并将第二阶段12份无效问卷进行完善。通过三阶段调查,共得到三县(区)973个样本村数据,保证了问卷质量和各县(区)下辖所有行政村的农村集体经济相关数据的完整性。

(二)样本村基本特征描述

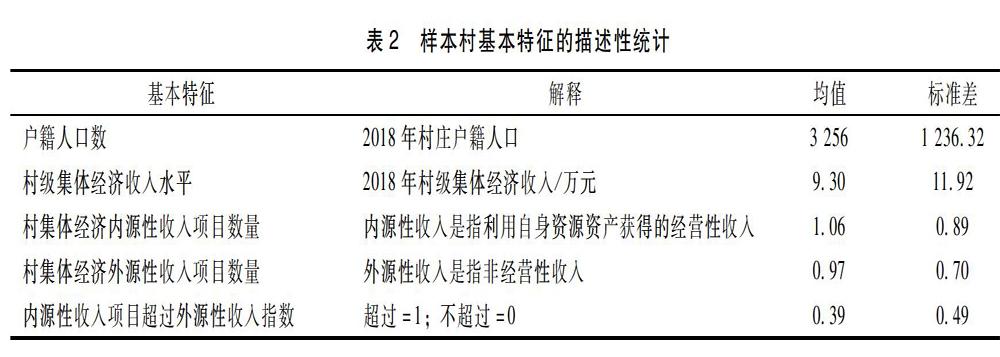

2018年,所调研的973个样本村的平均户籍人口数为3 256人,据所采访的村干部描述,各村常住人口仅占户籍人口的1/3至1/2,村庄劳动力(18—65周岁)约占常住人口的1/2,与当前我国农村基本状况相符。村级集体经济平均收入9.3万元,且65.16%的行政村村级集体经济收入在10万元(不含)以下,表明农村集体经济发展水平较低,相对较落后。村级集体经济收入中村集体运营项目收入、租赁和上缴收入以及投资入股分红等经营性收入属于“内源性收入”;村集体资金利息、扶贫资金或扶持资金带动项目收入、补助补贴和土地流转协调管理服务费等非经营性收入属于“外源性收入”;村集体经济内源性收入项目平均数量为1.06个,外源性收入项目平均数量为0.97个。将内源性收入项目数超过外源性收入项目数的村记为1,那么973个样本村的平均指数为0.39,且仅有39.05%的村集体内源性收入项目数超过外源性收入项目数,表明农村集体经济收入可持续性不强(见表2)。

(三)样本村农村集体经济发展现状数据说明

第一,集体经济薄弱村与稳定村是壮大农村集体经济的难点。将没有收入即村集体经济收入为0万元的村称为空壳村;集体经济收入在0万元—10万元且不含0和10万元的村称为薄弱村;集体经济收入在10万元—20万元且不含20万元的村称为稳定村,这类行政村基本实现收入来源稳定;集体经济收入在20万元—50万元且不含50万元的村称为强村,强村在稳定现有收入来源的前提下拥有进一步扩大收入规模的潜力;集体经济收入在59万元以上的村称为富裕村。如表3所示,调研的973个样本村,2018年集体经济收入9 051.76万元。其中,集体经济收入空壳村有70个;集体经济收入0万元—5万元有146个村;集体经济收入在5万元—10万元有418个村;集体经济收入在10万元—20万元有275个村;集体经济收入在20万元—50万元有56个村;集体经济收入50万元以上有8个村。另外,离市中心较近的县(区)下辖的行政村中空壳村和薄弱村数量都要少于偏远县(区),这也吻合了抽样调查中样本村选择的原因。

第二,农村集体经济收入分布呈现“倒U型”形状。若将样本村按不同收入规模划分,缩小划分范围,并作图反映出来,如图1所示,可以看出:集体经济富裕村(高于50万元)和强村(20万元—50万元)的数量极少;集体经济空壳村(0万元)较少;集体经济薄弱村(0万元—10万元)564个,数量最多;集体经济稳定村(10万元—20万元)的数量较多275个。这种分布基本吻合我国农村集体经济发展的态势和现状,即“两头小,中间大,且总体偏小靠左”。

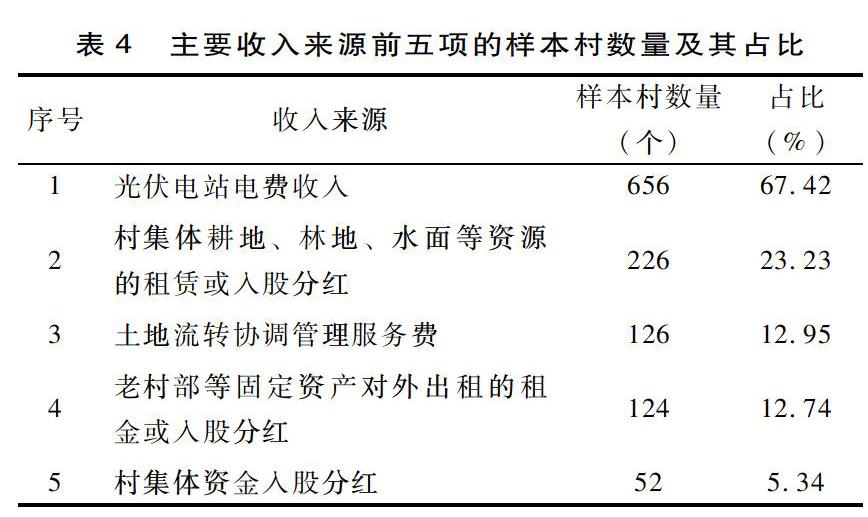

第三,农村集体经济发展缺乏可持续性。如表4所示,973个样本村集体经济收入主要来自于以下5个方面:村集体所有的光伏电站电费收入(67.42%);村集体耕地、林地、水面(主要指鱼塘、水库)等资源的租赁或入股分红(23.23%);基层组织帮助新型农业经营主体流转农户土地的协调管理费(12.95%);老村部等固定资产对外出租的租金(12.74%);以及村集体资金入股分红(5.34%)等。其中,第一项与第三项属于“外源性收入”,两者占比高达80.37%。973个样本村集体经济发展情况反映出我国农村集体经济收入结构单一,增长动力不足,不利于农村集体经济可持续发展。除此之外,农村集体经济的发展还面临着其他多方面问题,诸如农村经济基础薄弱、农村土地细碎化、农村劳动力老龄化和农村集体经济发展的财政依赖性强等。

四、农村集体经济发展的现实矛盾

(一)农村集体经济“薄弱”与其重要地位相矛盾

农民的发展、农村的建设和农业的现代化一直都是政府工作的核心、政策倾向的关键。事关亿万农民切身利益的农村改革一直受到农民的支持,重点在于坚持了农村土地集体所有制,它是乡村振兴的重要制度,也是盘活农村集体经济的制度基础[15](陈锡文、罗丹、张征,2018)。在实施乡村振兴战略过程中,要发挥主体即集体经济组织的作用、顺应时代发展新要求、振兴集体经济、保障农民权益、丰富农民钱袋子[16](戴双兴,2018)。但是,我国农村集体经济发展还是相当“薄弱”——基本没有可持续发展的集体经济收入项目、财政依赖性强、为集体经济创收的资源和资产较少。以安徽省的973个样本村为例,第一,集体经济年收入低于10万元的村占比将近65.16%;第二,集体经济空壳村依然存在,同时集体经济收入50万元以上的村严重偏少;第三,集体经济收入对于GDP的贡献率极低,3个县(区)集体经济收入之和仅占第一产业总产值之和的0.745%;第四,样本村集体经济收入来源结构单一且可持续增长动力不足。因此,薄弱的农村集体经济与其重要的地位相矛盾。

(二)集体经济组织“悬空”与实现集体经济有效管理相矛盾

村委会是常设机构,是一种行政组织形式;村级集体经济组织的雏形是“三级所有,队为基础”中最基础的生产小队;村委会和村级集体经济组织是基层的“政、经”组织[17](李永军,2017)。村级集体经济组织和村委会的职能完全不同,但在中国广大农村,村级集体经济组织缺失或虚设,村委会常常代行村级集体经济组织的职能。一方面,集体经济组织悬空,973个样本村均没有设立村级集体经济组织,由村委会代行村级集体经济组织的职能;另一方面,推动农村集体经济发展,不仅需要好的项目、足够的资金和先进的技术,还需要有效的管理机构。因此要区分自治组织和经济组织的关系、要实现党的基层行政组织和经济组织的分离、要与时俱进超越传统的村委会代行集体经济组织职能的认识[18](杨一介,2015)。改革开放初期,实行家庭联产承包责任制,农业经营主体简单,村两委代行集体经济组织的职能。但是,随着市场经济的深入发展,农村集体经济不再是农民和村集体两者之间的关系,还涌现出越来越多的新型经营主体,他们与农户、集体经济、农业融合在一起影响着农民的“钱袋子”、农村经济发展方向、农业现代化发展路径等。样本村的村委会成员基本都是扎根于农村、成长于非机械化农业时期,他们很难去捋清楚小农户和现代農业的关系以及新型经营主体的出现与推动集体经济发展的关系。当新时代、新思路、新机遇和新挑战并进时,不能继续让村委会站在管理者的视角去发展集体经济,要专人专用,设立专门的农村集体经济组织,肩负起盘活农村集体经济的任务。

(三)农村集体土地“零散”与发展现代化农业相矛盾

1982年出台《全国农村工作会议纪要》,明确规定农村实施分田地、包产到户、包干到户,激发了广大农民的积极性,带动了农业发展,增加了农民收入。土地是农民最宝贵的财富,是乡村振兴的基础,是现代化农业建设的根本,是盘活农村集体经济的重要脉搏。一方面,城镇化建设越来越深入,农村劳动力外出务工的数量不断增加,导致很多耕地抛荒、林地废弃等。土地是发展农村集体经济的关键,闲置在农户手里的集体土地,严重限制了农村集体经济的发展。另一方面,进行农业现代化建设是发展农业和保障国家粮食安全的重要举措(十二届全国人民代表大会第五次会议,2017)。科学化、商品化、机械化、信息化、集约化、规模化、专业化、标准化、产业化、社会化、组织化、经济活动法制化是现代农业的重要特征[19](阮文彪,2008),农村集体土地要适应现代化农业发展要求相对困难。因此,农村零散的集体自留地以及被外出务工的农户弃耕、抛荒的集体土地与实现“十二化”的现代农业发展相矛盾。

(四)农村集体资源“偏僻”与社会主义市场经济相矛盾

农村集体资源主要包括土地、山林、旱地、水库、河道、荒地等自然资源。农村集体经济是社会主义市场经济的一部分,其发展要遵循市场规则。一方面,社会主义市场经济主张以最低的成本获取最大的利益;另一方面,除城郊附近的农村集体资源在出租或者入股时,可以获得较高的租金和实现资源变资产外,大部分农村远离城市,各方面的设施不健全:农业生产性基础设施支撑力脆弱,农村生活基础设施执行力不强,农村社会性基础设施配套不齐全,农村生态环境基础设施承载力孱弱。例如973个样本村中的A村是六安瓜片的原产地之一,有着较为丰富的集体资源:6 000亩茶山、2 000亩梯田水稻和1 000亩的板栗,以及恒温17摄氏度、每小时出水量55吨、富含微元素的泉水等资源。但是A村区位条件差、交通不便利,并且基础设施不健全,许多外资考虑到机会成本大和经济效益低,从而不愿意投资该村,因此A村连年是集体经济空壳村。

(五)各级政府“用地”与壮大农村集体经济相矛盾

城市化演进在空间地域上的重要特征就是城市用地规模的扩大[20](张落成、吴楚材、姚士谋,2003)。安徽省973个样本村中有些行政村是同时位于市、县、镇(乡)政府附近,集体土地大部分被市、县、镇政府征用,集体经济收入只能依靠收取专业合作社、家庭农场和龙头企业等新型农业经营主体的租金。一方面,各级政府以城市、乡镇建设的名义积极进行“圈地”,但是各级政府征用的农村集体土地多半被闲置,城市建设的项目迟迟未启动;另一方面,土地是农村集体经济发展的灵魂,城郊村和近郊村基本上是寸土寸金,但是土地大部分被征用、少许被第三方流转,从而出现很多的“三无”村——无劳动力、无土地、无资源,这些村同时也出现了“三大功能区”——市政府功能区、县政府功能区、镇政府功能区,成为壮大集体经济的难点。

(六)确权不完全与实现个人或集体对资产有效管理相矛盾

2013年《中央一号文件》指出:“要全面落实农村土地确权登记颁证工作。确权是指确认、确定土地所有权、使用权和其他权利;确权范围主要是耕地、宅基地、建设用地、农村四荒地和未利用的土地。”一方面,相关文件规定和基层实际操作存在出入。第一,农村水塘归个人所有需要确权,归集体所有就不需要确权;归集体所有的池塘由于没有确权,存在村民组与行政村争夺池塘的所有权。第二,各样本村在执行土地确权时,有的按照第一轮承包合同、有的根据第二轮承包合同、有的依据户口确权,由于确权口径不一致,引起农民对确权的不认可和使得基层确权工作难度大。另一方面,农民土地确权不充分、不完整、不完全,导致部分集体资产的所有权、使用权和经营权存在争议,不利于个人或者集体对资产的有效管理和经营。

(七)农村劳动力“老弱”与盘活农村集体经济相矛盾

农村劳动力转移是社会经济发展的结果。从长期来看,我国农村还有大批剩余劳动力将要向外转移,农村劳动力大量外流不利于农业生产,将导致农村土地抛荒弃耕、耕地面积减少,同时农村剩余劳动力老龄化降低农业产出[21](盖庆恩、朱喜、史清华,2014)。一方面,据调查数据分析,样本村外出务工的人数约占劳动力总人数的1/3以上,农村剩余劳动力主要是妇女、小孩和年龄在60岁以上的老人,973个样本村中出现很多“妇女村”“小孩村”和“老人村”现象;另一方面,农业是安天下稳民心的重要产业,同时农民是农业机械化的主体,农民素质与农业机械化质量息息相关[22](白学峰等,2017)。而新型农业经营主体的出现,慢慢暴露了传统的个体农业发展的弊端——缺乏专业的种植技术、先进的管理经验、规模化的机械操作等。特殊的历史原因(安徽省小岗村大包干激励全国各地将集体土地都分给农户)导致统分结合的农村集体经济以“分”为主,因此农村“老弱”劳动力很难接受现代化农业的生产方式,仅仅依靠传统的种植方式很难盘活农村集体经济。

(八)市场信息不流畅与拓宽集体经济发展空间相矛盾

改革开放后,农村集体经济的发展慢慢融入社会主义市场经济。一方面,集体经济的发展离不开社会主义市场经济。第一,农村集体经济发展所需要的各种生产要素都来自于市场,特别是农业现代化的步伐越来越快,农村集体经济与社会主义市场经济的互动越来越频繁。第二,市场是一双看不见的手调控着所有的经济资源,农村集体经济的发展要遵循市场规律,包括供求规则、价值规律等。因此,农村集体经济的发展要融入社会主义市场经济体制,并与社会主义市场经济协调发展,才能获得更大的发展动力和更大的经济效益,这是农村集体经济最重要的生存发展机制[23](徐勇、沈乾飞,2015)。另一方面,农村集体经济扎根于农村,农村的市场信息流通速度远远低于城市,并且国家对于促进农村集体经济发展的扶持政策,在中央、省、市、县、乡镇和村这几级政府或基层组织之间进行信息的传递与交流,市场对于政策信息的解读可能偏离本意或者市场捕捉到政策信息具有滞后性。因此,市场对于发展农村集体经济信息捕捉的滞后性和对于信息解读的偏差,将严重影响农村集体经济拓宽发展空间。

(九)政策的阶段性与农村集体经济发展的可持续性相矛盾

虽然国家近几年都出台了相关扶持集体经济发展的政策,但是政策阶段性较明显。为了缓解城镇化带来的集体土地抛荒、弃耕问题,国家大力扶持农业生产服务性组织。例如,2017年国家对于稻田托管机构补贴服务费2 850元/公顷,2018年降到1 200元/公顷。重庆市碧山镇清平村一家稻田托管机构服务范围基本上覆盖全村,因为政策的突然变动,该公司提高了托管费,服务范围迅速减小[24](苑鹏、丁忠兵,2018)。一方面,农村集体经济的性质决定了发展农村集体经济是不可动摇的政策方针;另一方面,农村集体经济牵涉到全國广大农民的经济利益,落实农村集体经济发展的每一个政策都会出现牵一发而动全身的现象。因此,目前我国还没有一个明确的盘活农村集体经济“几步走”的长远规划,每年只是在“小碎步式”进行阶段性的政策扶持,这不利于农村集体经济的可持续发展。

五、盘活农村集体经济的路径选择

(一)基于SCP范式的理论分析

哈佛大学梅森教授在20世纪30年代首次提出SCP理论。贝恩在梅森教授研究的基础上,吸收和继承了马歇尔的完全竞争理论、张伯伦的垄断竞争理论和克拉克的有效竞争理论,在20世纪50年代提出了传统的“市场结构-市场行为-市场绩效” SCP分析范式。谢勒于20世纪70年代在《产业市场结构和经济绩效》一书中阐述了市场行为的重要意义,指出市场绩效,特别是市场行为也会影响市场结构,丰富和完善了贝恩的SCP分析范式,形成了反映短期与长期条件下市场结构、市场行为、市场绩效之间循环关系的产业组织理论分析框架[25-26](侯艳良,2011;阮文彪,2019)。卢现祥(1996)在其《新制度经济学》一书中提出制度变迁是SCP分析范式中的重要影响因素,也就是制度结构决定市场行为,市场行为影响市场绩效[27]。黄建欢(2006)在其博士论文——《制度与SCP的关系》中同样强调:SCP分析范式只着眼于结构、行为和绩效之间的关系,忽略了不同的制度环境对这3个要素的影响[28]。因此,经济发展是制度改革创新的结果,在一个长期范围内,制度才是决定经济增长的根本因素[29](道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯,1989)。这一结论,不仅被发达国家经济发展的历史所验证,也从中国经济发展的轨迹——一穷二白、改革开放、现代化建设中被证实。

我国农村集体经济发展过程中,先后与计划经济和社会主义市场经济相结合。与计划经济结合时,农村集体经济不仅肩负着解决农民的温饱问题,还要扛起为城市建设源源不断的输送生产要素;与社会主义市场经济结合时,农村集体经济发展缓慢,远远跟不上市场经济发展的节奏。这主要是因为没有一个组织合理、管理有效、切实可行的制度来规范集体经济的发展。

目前,学术界对于农村集体经济发展方向、改革风向的研究比较稀缺。基于农村集体经济存在的土地细碎化分配问题和当下治理不善等问题,梁昊(2016)指出应该推动产权制度改革、健全资产管理制度、成立有效组织机构[30]。基于对185个贫困村的实地调研,苏会等人提出在发展村级集体经济时既要因地制宜发挥地方资源优势,又要选贤举能实现有效治理,培育文明乡风[13](苏会、胡乃元、赵敏,2018)。关于农村集体经济未来发展路径,学术界关注的焦点主要集中在3个方面:第一,农村集体经济位于经济相对单薄的农村,区位条件远远低于城市;第二,农村集体经济涉及利益主体太广、太多、太复杂,管理难度大;第三,农村集体经济从改革开放至今,没有相关文件规定必须设立权威性的组织进行有效的生产发展。

(二)壮大农村集体经济的有效实现形式

透过现象看本质,其实农村集体经济就是被放置于农村的一种资源,而且伴随着产权改革,农村集体经济就是一个有“归属感”的社会资源。发展农村集体经济,就是缺少一个组织让这个资源在融入市场经济的前提下,发挥自身的价值,为村集体带来综合效益,这个组织的核心就是农村集体经济组织。如图2所示,农村集体经济组织统筹农村集体经济发展,农村集体经济组织下设两个部门:集体经济生产性服务组织和集体资产运营管理组织,分别负责农村集体经济的生产和交易。村“两委”和村民代表大会监督集体经济组织运行和管理。上级政府负责管理集体经济组织的财务工作,实现公平公开公正的收入分配。

1. 生产制度创新实现好农村集体资源充分利用

农村集体经济生产性服务组织是以实现农业生产性服务为根本任务,负责农村集体经济的生产发展。农业生产性服务业就是瞄准农业产业链中的薄弱环节,关键地方补足“短板”,提升农业生产效率[31](芦千文,2016)。农业生产性服务业是农业发展的根本出路:第一,能以新思路解决农业发展遇到的新问题;第二,能为“谁来种地”“如何種地”指出新路径;第三,能促进农业发展方式的转变[32](姜长云,2016)。农业生产性服务业就是弥补农业产业链运行过程的不足,实现小农户与现代农业有机衔接的纽带[33](姜长云,2018)。那么,作为实现农业生产性服务业发展的载体——农村集体经济生产性服务组织,是农村集体经济生产、加工、销售一体化的服务组织。第一,农村集体经济组织成员是村里德高望重的人和专业技术人才,负责统筹农村集体经济发展。第二,农村集体资产运营管理组织承担集体资产产权纠纷协调;新型经营主体与农户、集体经济组织之间的利益协调;对闲置的集体资产规划和管理;吸引人才特别是返乡创业人才,培养人才是指在生产、加工和销售环节对农户进行专业技术指导。农村集体资产运营管理组织就是对农村集体经济——置于农村有“归属感”的社会资源进行管理。第三,农村集体经济生产性服务组织就是提升农村集体经济价值的组织。集体经济生产性服务组织就是延长“资源”价值链并起到服务集体经济产业链的作用。

2. 交易制度创新维护好集体与农户的利益

农村集体资产运营管理组织主要负责集体经济与市场经济的对接。一方面,农户自愿以入股和托管的方式将土地交给集体资产运营管理组织,然后由集体经济生产性服务组织因地制宜进行统一生产,进行规模化、机械化、集约化、信息化操作。原产品再由农村集体经济生产性服务组织进行集中加工包装,最后由专业销售人员将成品销往市场。另外,也可以通过收购农户的原产品,将其进行加工处理,推向市场。另一方面,农村集体资产运营管理组织要不断的将农村集体经济融入市场,吸引更多的投资商开发利用集体资源,实现农民变股民、资源变资产、资金变股金。另外,集体资产运营管理组织要进一步完善农村基本经营制度,完成农村土地确权工作,依法保护农户的土地流转、入股分行等权益。

3. 监管制度创新巩固好农村集体经济持续发展

村两委和村民代表大会负责监督集体经济组织运行管理。集体经济组织手握农村集体经济发展的方向盘、掌握着许多经营主体的经济利益、引导着农村经济发展的方向,因此对农村集体经济组织要进行监督和管理。农村集体经济组织的日常工作需要以一定形式向村两委进行汇报,包括村集体项目的进度、人才的吸引与培养、集体经济的生产加工和销售情况。村民代表大会监督的主要是关系到全村人利益的大型项目,项目的确立需要召开村民代表大会进行现场讨论、表决,项目进展情况也要定期上会研究和监督。农村集体经济组织的半年度或年度工作总结需要定期向村民代表大会汇报,并且对于农村集体经济发展好的村民组给予奖励以提高积极性。

4. 收入分配制度创新完善好农村集体经济组织利益分配机制

上级政府负责收入分配。一方面,农村集体经济组织在运行的过程中,财务方面要设专人进行负责;另一方面,在财务的监管方面主要依靠上级政府,实现村里管钱不管账、镇里管账不管钱,从而防止出现寻租现象。另外,上级政府的有效监督还能实现农村集体经济收益分配的公平、公正和公开。

盘活和壮大集体经济是社会主义国家的重要课题。农村集体经济这张网交织着全国广大农民的经济利益、关系着乡村振兴的发展布局、影响着我国农业发展和粮食安全。以安徽省973个村的调研数据为例,农村集体经济发展还存在着九点重要的突出矛盾,正视这些矛盾,将农村集体经济看成被置于农村的一种资源,发展农村集体经济就是要使这个资源产生价值。改进的SCP分析范式下强调对农村集体经济生产制度、交易制度、监督制度和收入分配制度进行创新的重要性,鼓励通过立法重新赋予农村集体经济组织管理、盘活集体经济的义务,并引入村两委、村民代表大会和上级政府,实现对农村集体经济组织的有效制约和监管。

[参考文献]

[1] 周延飞.农村集体经济研究若干问题探讨[J].区域经济评论,2018(6):114-123.

[2] 朱仁祥.科学地认识合作经济与集体经济的关系[J].中国农村经济,1989(12):35-42.

[3] 党国英.农村集体经济制度研究论纲[J].社会科学战线,2017(12):67-78.

[4] 韩松.新农村建设中土地流转的现实问题及其对策[J].中国法学,2012(1):19-32.

[5] 瞿理铜.台湾地区农舍制度及对大陆宅基地制度改革的启示[J].亚太经济,2018(5):145-148.

[6] 王瑞雪.关于成员权及其退出问题的探讨[J].调研世界,2006(10):19-22.

[7] 李宴.关于农业集体经济组织成员权的法律探讨[J].农村经济,2009(7):126-129.

[8] 臧之页,孙永军.农村集体经济组织成员权的构建:基于“股东权”视角分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,18(3):65-74,154.

[9] 高富平.农村土地承包经营权流转与农村集体经济的转型——新一轮农村土地制度改革的法律思考[J].上海大学学报(社会科学版),2012,29(4):101-116.

[10] 张应良,徐亚东.农村“三变”改革与集体经济增长:理论逻辑与实践启示[J].农业经济问题,2019(5):8-18.

[11] 张忠根,李华敏.村级集体经济的发展现状与思考——基于浙江省138个村的调查[J].中国农村经济,2007(8):64-70.

[12] 许泉,万学远,张龙耀.新型农村集体经济发展路径创新[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(5):101-106.

[13] 苏会,胡乃元,赵敏.乡村振兴视野下贫困地区村级集体经济发展路径——基于山西省32个贫困县185个村的调查[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2018,12(4):63-68.

[14] 林毅夫.制度、技术和中国农业发展[M].上海:上海三联书店,1991:76.

[15] 陈锡文,罗丹,张征.中国改革开放40年[M].北京:人民出版社,2018.

[16] 戴双兴.实施乡村振兴战略 壮大农村集体经济[J].思想理论教育导刊,2018(8):13-16.

[17] 李永軍.集体经济组织法人的历史变迁与法律结构[J].比较法研究,2017(4):35-52.

[18] 杨一介.我们需要什么样的农村集体经济组织?[J].中国农村观察,2015(5):11-18,30.

[19] 阮文彪.安徽地方现代农业建设的基本思路与战略对策[J].安徽农学通报,2008(1):55-61,110.

[20] 张落成,吴楚材,姚士谋.苏南地区近20年城市用地扩展的特点与问题[J].地理科学进展,2003(6):639-645,649.

[21] 盖庆恩,朱喜,史清华.劳动力转移对中国农业生产的影响[J].经济学(季刊),2014,13(3):1147-1170.

[22] 白学峰,鲁植雄,常江雪,等.中国农业机械化现状与发展模式研究[J].农机化研究,2017,39(10):256-262.

[23] 徐勇,沈乾飞.市场相接:集体经济有效实现形式的生发机制[J].东岳论丛,2015,36(3):30-36.

[24] 苑鹏,丁忠兵.小农户与现代农业发展的衔接模式:重庆梁平例证[J].改革,2018(6):106-114.

[25] 侯艳良.谈SCP范式在中国的应用与新发展[J].商业时代,2011(5):127-128.

[26] 阮文彪.小农户和现代农业发展有机衔接——经验证据、突出矛盾与路径选择[J].中国农村观察,2019(1):15-32.

[27] 卢现祥.西方新制度经济学[M].北京:中国发展出版社,1996.

[28]黄建欢.制度与SCP的关系[D].广州:暨南大学,2006.

[29] 道格拉斯·诺思,罗伯特·托马斯.西方世界的兴起[M]. 厉以平,蔡磊,译.北京:华夏出版社,1989.

[30] 梁昊.中国农村集体经济发展:问题及对策[J].财政研究,2016(3):68-76.

[31] 芦千文.我国农业生产性服务业支持政策的回顾与述评[J].农业经济与管理,2016(2):95-100.

[32] 姜长云.关于发展农业生产性服务业的思考[J].农业经济问题,2016,37(5):8-15,110.

[33] 姜长云.促进小农户和现代农业发展有机衔接是篇大文章[J].中国发展观察,2018(Z1):47-50.