以学为本顺学而导

顾亚龙

【摘要】小学数学“五学三动”教学范式基于学生的前置性“研学”,课上展开“研学、对学、群学、展学、延学”,旨在探索小学数学教学“从‘教为中心向‘学为中心转变”的实践路径;探索如何“以学为本,顺学而导”,让学生从被动学习到能动学习、从个体学习到协同学习、从表层学习到深度学习,促进学习者“在学习” “真学习”的有效载体和操作范式,以培育学生的学习素养。

【关键词】一课三单 五学三动 以学为本

一、问题的提出

课改的关键是改课,但当下许多课堂还是“涛声依旧”:依然普遍以讲授为主,以教师的“教”为中心,以知识的习得为目标,教师们“好为人师”的职业习惯根深蒂固;学生在整体上学得被动、机械、沉闷、压抑,甚至产生游离学习、虚假学习的现象。

基于对上述教和学两方面的忧虑与不满,我们边思边行,思行相济,由现象到本质,逐步提炼形成了“小学数学‘五学三动教学范式”。

本教学范式的实践取向是:探索基于课程标准的小学数学教学,如何“从‘教为中心向‘学为中心转变”的实践路径;探寻让学生从被动学习到能动学习、从个体学习到协同学习、从表层学习到深度学习,促进学习者“在学习”“真学习”的有效载体和操作范式。

二、概念的界定

基于历时四年的循环实证研究,我们摸索形成了本教学范式的基本载体“一课三单”:

研学单:基于核心学习目标设计的具有适度挑战性的前置性学习任务单。

学历单:对课堂教学中学生学习经历的板块式结构安排。

练习单:与研学单、学历单相匹配的课堂练习单。

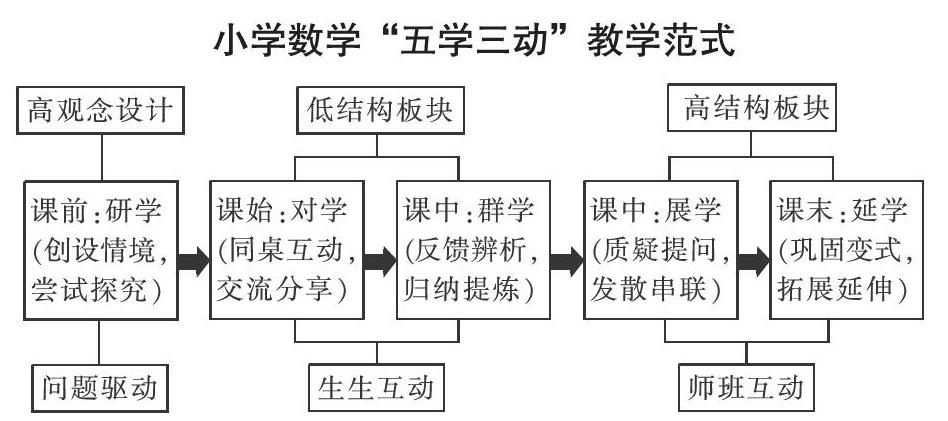

基于“一课三单”的“小学数学‘五学三动教学范式”(如下图):

“五学三动”教学范式的具体内涵如下:

研学:围绕教学目标,将核心学习任务以“研学单”的方式前置到课前,激励学生先进行独立的尝试探究,让学生对将要学习的内容有所思、有所悟、有所获,更有所惑。

对学:新课伊始,同桌两人相互交流各自完成研学单的情况,为全班的进一步交流做准备。对学,所呈现的主要内容是“我的学习”。

群学:在对学的基础上,在全班范围内进行研学单学习情况的反馈辨析,对相对较为简单的问题形成共识,并为进一步的探究进行铺陈。群学,所展现的是“我们的学习”。

展学:从学生在研学单上提出的各种疑问、迷思中遴选具有递进性研究价值的关键问题拍成照片,导入PPT,据此展开质疑提问,发散串联,将学生的学引向高阶思维,展开深度学习。

延学:在展学的基础上,适时引导学生将所学知识与以往的知识建立联系、与现实世界建立联系、与后续学习建立联系,从而让学生的学突破课时的局限,为以后进一步的学习“继往开来”。

其中,研学以“问题驱动”为主,对学、群学以“生生互动”为主,展学、延学以“师班互动”为主。

三、实施策略

1.秉持儿童立场

首先,儿童立场的第一要义是相信儿童能学、会学。儿童天然地充满着对未知世界的好奇,只要有适当的社会性支持,儿童不仅具有认识世界的能动性,而且具有一定的探究未知世界的能力。其次,尊重儿童的学习权。学习是一个自主探究和不断建构的过程,而不是一个简单的“被告知” “被学习”的过程,没有学生自主探究过程的单向“告诉”,是对儿童学习权的无视。因此,要“以学为本,顺学而导”。

2.高观念设计

本范式鲜明地提出“高观念设计”的主张。首先,高观念高就高在:教师警惕“好为人师”的职业习惯,从教学设计开始,首先想的不再是“这个内容我怎么教?”而是“这个内容学生怎么学?如何让学生先学?学生先学解决不了的该如何引导、点拨?”其次,高在教学设计与实施过程中,不断追问本节课“知识目标之上的目标”是什么,即通过这个内容的学习,对于学生适应个人发展和未来社会发展所需要的必备品格和关键能力有何潜在价值。本教学范式的实践取向是:基于知识、高于知识、关注能力、指向素养。

3.板块化实施

凡是学生自己能学的,采用低结构设计让学生先学;对于学生自己解决不了的问题,则采用高结构设计,精准点拨,有效引导。因此,本范式的实施策略是:低结构板块+高结构板块,高低搭配,辩证施教。

4.先学后导,当堂训练

首先,“五学三动”教学范式不是浅尝辄止的形式化学习,而是基于学生尝试探究基础上的高阶思维和深度学习。因此,先学基础上的后导,要导出学科本质,导出学生认识世界的新视角与新高度。其次,本范式反对形式大于内容的表面热闹,追求学生内在思维的张扬与勃发。既要有个性化观念的表达与分享,又要有扎扎实实的当堂训练。因此,我们有一个基本原则——每节课学生动笔进行当堂训练的时间不少于15分钟,使知识的达成有时间上的保障。

四、操作要领

1.精心设计研学单

设计好一份研学单,一堂课就成功了一半。研学单设计的关键是围绕核心学习目标创设具有适度挑战性的数学问题情境,让学生尝试着去“实做”,促进学生在做中学、做中思、做中悟。

2.开发“生生互动”工具

在课堂教学实施过程中,教师应具有适时往后退的意识。尤其是在“对学”与“群学”环节,教师智慧地退,腾出让学生学的时空,从而让学生逐步走向课堂教学的中央,让学生立在课堂的正中央。“学为中心”的理念转化为教学实践,必须有相应的工具支持才具有可操作性:①在表达完自己的想法后,发出邀请:谁来给我补充?②如有补充,做“一开一合”的手势;③如有疑问,做“?”手势;④如表示赞同,用掌声让他通过。一个小小的改变,能极大地提升学生的积极性与参与度,而且拓展出一个新的生生互动的空间。

3.巧用“题组模块”

在教学实施的过程中,巧用“在题型结构、解题方法或数学思想上基于同一数学模型的一组题构成的一个训练模块——题组模块”。基于题组模块,让学生先举三反一,归纳出一般性的方法或规律,再基于归纳出的那个“一”进行举一反三,拓展变式,能有效培养学生的结构化思维,提升学生的数学建模意识与能力。

五、实践探索上的突破

1.“五学三动”促课堂转型

从“教为中心”向“学为中心”转变的理念无人不赞同,但在教学实践中屡屡被违背。因此,没有一个具有可操作性的工具,理念难以落地生根。而“一课三单”则是一个行之有效的操作工具,基于“一课三单”的“五学三动”课堂教学范式,是对学习载体和教学流程的再造,是对传统的“教为中心”教学方式的“翻转”。

2.改善课堂教学的供给侧

“五学三动”的教学范式,不再是教师“牵”着学生走,而是让学“走”在教的前面,让师生皆有备而来。另外,学生研学单上的提问与质疑,为进一步的深度学习提供了内生的“驱动力”。

总之,本范式从学习素材、学习载体、学习方式等方面为学生的学习从供给侧进行了改革,让学生的学习有“料”、有“力”、有“法”。

六、本范式的推广价值

本教学范式经过历时四年多的思考与摸索。在研究过程中,我们不断将阶段性的研究成果在区域内进行推广应用;通过60多节区级公开课,在区域内带动了一批青年骨干教师在课堂教学中积极尝试,大胆实践。

采用“五学三动”教学范式,笔者和研究团队的核心成员们先后在本市及外省市上研究课100多节,广受好评。在不同省市都能运用此范式借班上课,表明本教学范式具有很强的普适性。

七、成效与反思

本范式起始于“草根式”研究,是与一群有共同教学追求的校长和教师们一起开展的“行动研究”。在四年多的探索过程中,我们边思边行、思行相济,取得了积极的成效。

成效一:“小学数学‘五学三动课堂教学范式”荣获“2017年上海市基础教育成果一等奖”,并受邀参加“上海课改30年”成果邀约会。

成效二:逐步形成了一支运用“一课三单”进行“五学三动”教学范式研究的教师队伍。先后有三篇论文在核心期刊上正式发表。

反思:教学范式是对教学方法操作性与科学性的提炼概括,其核心是“以学为本,顺学而导”。因此,不要将教学范式教条式地机械套用,而是要根据不同学习领域和學生的年龄特征灵活使用,创生出基于基本范式的各种变式,促进学生的个性发展。