沙化区生态移民的沙化感知、社会影响和适应性策略

邰秀军 芦利广 杨鑫

摘要 生态移民工程是中国政府为保护生态环境和缩减贫困人口实施的重要举措,让生态移民对气候变化产生的土地沙化有感知并盡快采取适应性策略,对防止生态移民成为“生态难民”有重要意义。本文基于社会影响理论和风险-处理能力-社会评价-适应(RCSA)的分析框架,使用在内蒙古自治区鄂尔多斯市和巴彦淖尔市调查的506户生态移民在土地沙化感知、社会影响与采取的适应性策略方面的调查数据,并使用Heckman两阶段模型和多分类Logit模型回归研究,发现:①沙化区生态移民对土地沙化的感知是移民对土地沙化采取适应性策略的先决条件,但并非感知到了土地沙化的生态移民就一定会采取适应性的防治措施。②沙化区的生态移民在新安置区受到的社会影响对移民是否有能力采取应对土地沙化的适应性策略有显著性的影响。③体现移民家庭风险处理能力的部分资产变量对移民的土地沙化感知以及采取的适应性策略有显著的正向影响。为更好地帮助生态移民减少气候变化、土地沙化带来的不利影响,沙化安置区基层政府除了让新搬迁来的生态移民积极增强资产能力外,还要帮助他们积极融入新的社区,拓宽宣传气候变化知识的渠道,增加宣传内容的多样性,引导生态移民了解应对土地沙化的技巧和方法,帮助移民减少土地沙化带来的经济损失。

关键词 生态移民;气候变化;土地沙化;内蒙古

受气候变暖、干旱等自然条件和农畜开发等人为因素的共同影响,从1990年代开始中国北方部分土地沙化区迅速扩展[1-2]。近年来虽然土地沙化治理成效显著,但土地沙化情况依然较为严峻,荒漠化、沙化土地主要分布于内蒙古自治区的阿拉善盟、锡林郭勒盟、鄂尔多斯市和巴彦淖尔市等地。为保护和修复草原生态,并治理日益严重且威胁到我国京津重地的风沙灾害,内蒙古自治区开展了“禁牧还草、移民搬迁”为主要手段的治理工程,将部分牧民举家从草原迁移到农耕区。然而,这部分生态移民搬迁前以游牧为生,在搬迁后开始学习他们并不熟悉的农业耕种技术,缺少应对土地沙化的办法。加上生态移民在搬迁过程中物质资本受损、人力资本失灵、生活方式转变、社会联系中断等原因,家庭普遍存在着收入下降、后续生计困难、收入差距扩大及陷入暂时性贫困等问题[3]。Zhang[4]和荀丽丽[5]的研究都发现内蒙古生态移民搬迁后较难适应迁入地的生产生活环境,部分移民户发生因不能适应当地气候条件而收入下降、返贫甚至沦为“环境难民”[6],这直接会影响到我国的生态移民工程,并进而影响到减贫和生态保护计划。近年来,学者们对气候变化的效应也进行了较为广泛的讨论,构建了“感知-适应”的理论模型与分析框架[7-9],发现环境变化感知是影响农户应对气候变化适应性决策的关键因素[10-11]。Heather et al.[12]在保护动机理论[13]的基础上提出了农户适应决策的风险、处理能力、社会评价与适应模型(RCSA模型),在把农户适应决策看作一种心理现象的基础上增加了社会影响的因素,强调个体做出特定行为或意愿时感受到的来自社会的压力,他人或团队的影响[14]。但这些研究大多集中在农户层面[15-17],对刚刚搬到新安置地的生态移民来说,社会影响更多的来自新社区整体形成的文化与价值标准(在社会影响理论中被称为社区中的社会规范)及原住民生产生活方式对移民的影响。本文将以社会影响理论和RCSA模型为理论指导,以内蒙古自治区西部沙化区为研究区域,基于生态移民的调查资料,分析生态移民户搬迁到安置地后,从事农耕生产过程中对气候变化导致的土地沙化感知及采取适应性策略的影响因素。

1 理论分析和假设提出

已有研究用来解释农户应对气候变化的保护动机理论(Protection motivation theory)认为影响农户采取应对策略的两大因素:外部风险评价和内部处理能力评价。该理论认为农户是否会对气候变化采取行动取决于他对外部风险的判断和对自我效能的评价,如果外部风险严重,且他有能力处理这一风险,他就会采取适应性策略[18]。Heather et al. [12]进一步认为,农户具有社会性,其所在社区的凝聚力、组织成员和信任等社区规范因素也非常重要。因为应对气候变化不是单靠个人或家庭就能解决,许多重大行动必须依赖于集体的共同行动才能成功,而集体行动的启动、监管与完成都需要社区规范进行制约。Heather et al. [12]增加了人们在应对风险时新社区的社会影响因素,并提出了农户应对的风险-处理能力-社会评价-适应模型(RCSA模型),应用该模型对斯里兰卡稻农应对日趋严重的干旱研究中发现稻农对社区规范的理解与感知与他们采纳Bethma灌溉技术之间有显著的正向关系,但没有发现这一变量跟其他应对干旱策略间有相关关系。作者解释说这是因为使用Bethma抗旱策略更需要集体行动,那些对社区缺乏认同的家庭对其他家庭和社区缺乏信任,不愿意将自己的抗旱资源消耗在社区并不能带来明确个人收益的集体行动中。Heather et al.[12]的RCSA模型为理解农户在应对气候变化上的适应性策略提供了分析框架。将这一框架应用到内蒙古自治区生态移民对土地沙化感知和适应性策略分析中,本文认为移民对土地沙化的适应性策略取决于移民的沙化感知、风险处理能力的评价及新社区的社会影响三个方面的因素。

Bryan et al.[19]指出“农民在应对气候变化方面的行为取决于他的感知而并不是依靠科学的计算方法”,近年来的研究也证实农民的气候变化感知是一个逐步的过程,认知的形成取决于农民对过去已发生事件的观察。在内蒙古自治区的很多地方,土地沙化是土地对自然气候变化和人为因素的反应过程[2,20]。在这个较长的时间过程中,移民有足够的时间去观察和感知气候变化与土地变化。已有研究表明,获取的信息越多,对土地沙化的感知越强,从而采取适应性行为的可能性越大[21-24]。韦惠兰和周夏伟[7]发现获得的农业信息对沙化土地治理认知度具有显著正向影响。密切关注农业生产信息的家庭对农业生产效益是比较敏感的,他们更倾向于采取保护耕地、增加生产效益的沙化土地治理措施。

另外,人们面对风险时是否会采取针对性的行动取决于人们对风险危险程度和自身处理能力的综合评价,当人们认为自己有能力处理这一风险时,就会采取行动进行干预,学者们称之为自我效能评价[25]。气候变化的威胁超出了单个家庭的应对能力,家庭只能在力所能及的范围内采取对自己有利的一些举措以减缓气候变化产生的负面影响,而处理风险的能力与家庭收入、家庭年龄结构、家庭成员的教育程度等人口经济特征有密切的关系。一些研究对年龄( 经验) 与技术采用的关系进行了实证分析,如Kebede和Gunjal[26]证实了农业生产经验与技术采用有正向相关关系。Nhemachena 和Hassan[27]及Maddison[22]研究显示农业生产经验会增加家庭采用适应气候变化措施的概率。从事种植业经验越丰富的家庭获取气象信息及技术信息的能力更强,对气候变化感知越强,采取适应行为的可能性越大[23-24]。韦惠兰和王光耀[28]的研究发现,随着受教育程度的提升,家庭能感知到环境灾害风险的比例也在增大。另外,倾向于提前对环境灾害风险做出预防策略家庭的户主年龄段较为集中,在40~60 岁之间,该年龄段的农民一般是家庭里的主要劳动力,对环境灾害风险的感知较为敏感。

生态移民户被重新安置到一个使他们的生产技能不能充分发挥的地方,原有的组织结构和社会关系网被削弱,家族群体被分散,文化特征、传统势力、互惠网络被减弱[29-30]。因此移民的社会认同感和对社区规范的认知要比一般农户要弱,这在很大程度上阻碍了移民采取应对气候变化的适应性策略。当然,这些移民特征也随移民迁入安置方式不同而变化,分散安置方式提供的异质人际交往有利于移民户之间的交流和互相学习[31],但大量移民户集中在一起形成了新的市场需求和产业发展动力,有利于移民的收入提高和社会融入。

对内蒙古沙化区的生态移民来说,移民的社会融入并不理想,融入程度更多取决于生态移民“迁出”和“迁入”两地的移民距离和移民年限。移民户由迁出地到安置地的距离有远有近,近距离的县内移民由于长时间在本地区居住,一方面,“迁出”区和“迁入”区社会文化程度差别不大,移民的社会关系没有太多中断,移民社会融入程度较好,对移民搬迁政策和新社区的认同程度较高;另一方面,“迁出”和“迁入”区气候变化差异不大,县内移民户对安置地的气候变化与土壤环境较为了解,相比较远距离的县外移民户,他们更容易对安置地的土壤气候环境的变化有较强的心理准备,倾向于采取針对性的适应性策略。另外,移民时间越久,对于安置地的情况越熟悉,所获取的社区资本也就越丰富,移民的社区认同感就越大,移民户采用适应行为措施的概率就越大[32]。蒙古族生态移民和汉族生态移民有着明显不同的民族文化,这也影响了他们在搬迁到迁入地后的社会融入和气候变化适应。梁雪萍和崔永军[33]的研究发现蒙古族部分移民户难以习惯迁入地的生活方式,缺乏归属感和认同感,不少游牧民“返迁”心理严重。一些研究也表明移民在新社区的不融入将会阻碍他们采取对集体有利但有可能损害自身的行为,如在应对土地沙化中改造灌溉设施等有长远益处的策略。然而,从对土地的感情来说,蒙古族移民一直奉行的是游牧文化,是靠观察草地变化而迁移的民族,对土地沙化有较强的敏感性。但汉族移民习惯种地等农业生产,了解精耕细作的农业技术,他们在迁移时,也会将其耕作习惯带到安置新区,将那里改造成农业区[1]。从民族文化的角度看,蒙古族移民比汉族移民有较强的对土地退化感知能力,但却没有更多的农业技能去弥补土地退化造成的损失。

根据上述理论分析,提出如下假设。

H1:沙化区生态移民对土地的沙化感知越明显,越倾向采取适应性策略应对。

H2:沙化区生态移民对自身处理风险能力自我评价越高,越倾向采取适应性策略应对。

H3:沙化区生态移民受当地农耕区居民的社会影响越大,越倾向采取适应性策略应对。

2 研究设计

2.1 研究区域

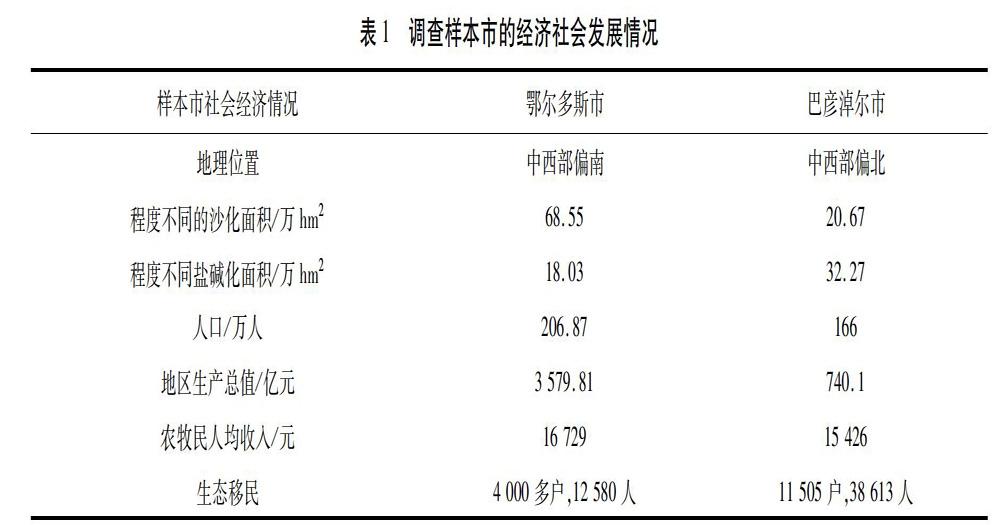

研究区域为内蒙古自治区鄂尔多斯市和巴彦淖尔市。两市均位于内蒙古自治区西部,属温带大陆性半干旱季风气候区,处于亚洲中部温带草原向半干旱、干旱地带荒漠草原的过渡地带。鄂尔多斯辖区内的库布齐沙漠是我国第七大沙漠。巴彦淖尔市西部广泛而零散地分布着沙漠和戈壁,面积较大的沙漠有博克特沙漠。过去的55年里,尤其是20世纪80年代以来,内蒙古年平均气温呈明显上升趋势,内蒙古自治区气候中心的最新研究表明平均每10年上升0.36℃,极端天气次数也逐渐增多。同时,作为我国最缺水的省份之一,内蒙古自治区旱地面积占总耕地面积的70%以上,干旱缺水成为制约内蒙古农业发展的突出因素。近20年,巴彦淖尔市年均降水量在200 mm以内,而鄂尔多斯市年均降水量受到极端天气的干扰,起伏较大。受地理位置和地形的影响,鄂尔多斯市和巴彦淖尔市是我国日照时间较长的区域之一,该地区年降水量小于年蒸发量,导致两市土地沙化问题日趋严重。为治理日趋严重的土地沙漠化现象,鄂尔多斯市和巴彦淖尔市进行了大量生态移民搬迁。两市地理、经济、社会与生态移民情况如表1所示。

2.2 数据调查

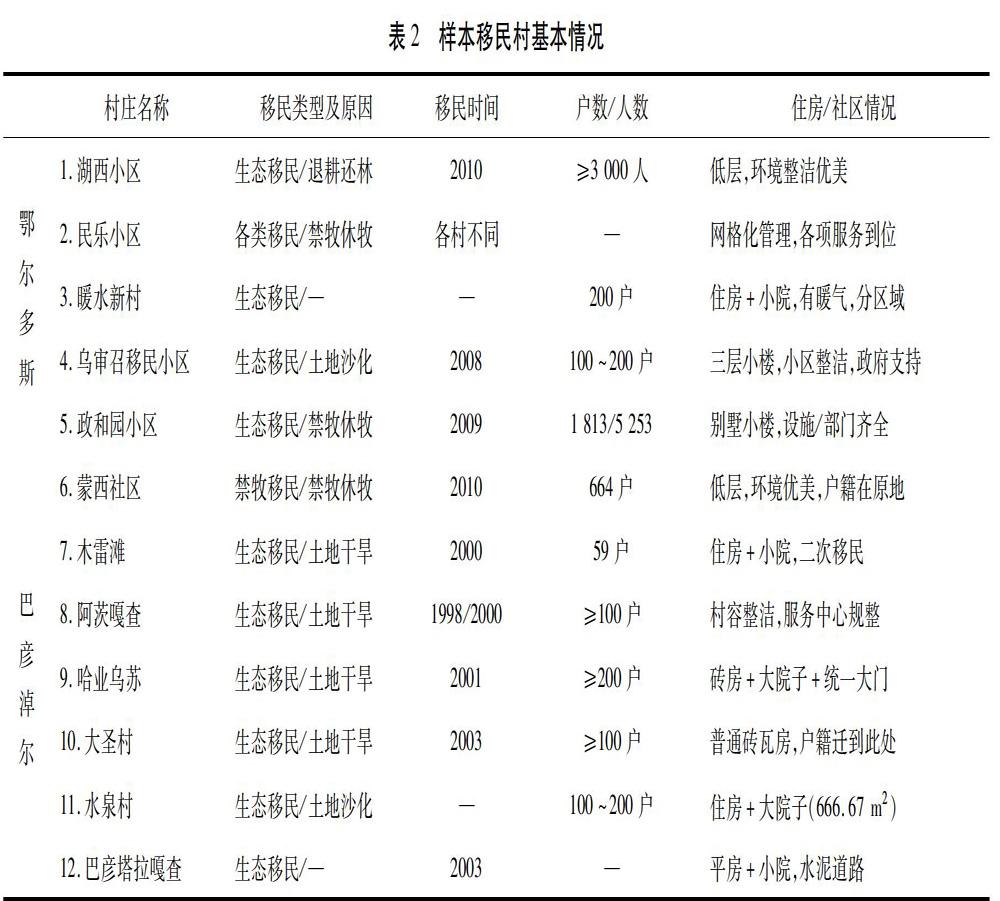

数据来源于国家社科基金资助项目“基于民族视角黄土高原生态移民生计恢复”课题组2018年2月在内蒙古自治区鄂尔多斯和巴彦淖尔两市对生态移民的实地调查。本次调查在12个移民村展开,基本情况见表2,调查人员详细了解了生态移民村的具体情况和移民对土地沙化的感知与采取的策略。调研共发放550份问卷,收回506份有效问卷。

2.3 变量测量

2.3.1 被解释变量

适应性策略主要是指农户为减轻目前或未来气候变化影响而采取的实际技术[34],如改变种植农作物的时间、改善农作物品种、改变水利浇灌方式等[35]。Tessema et al.[36]将农民的适应性策略划分为“非科技型策略”和“科技型策略”两种,前者是指农民依据经验在种植方面的改变,如改变农作物品种等;后者是指在肥料、灌溉、农业机器等实用技术方面的使用与改变。这一区分方法可以更好地理解农民对于气候变化的适应过程,本文把移民应对土地沙化的适应性策略划分为“科技型适应策略”“非科技型适应策略”“无策略”三类,科技型适应策略是指使用“喷灌、灌溉等技术、地膜覆盖、化学药剂”等技术避免农业减产,非科技型适应策略是指“秸秆覆盖/还田、免耕、少耕保持熵情、使用耐旱农作物品种”,无策略则指“什么都没做”。

2.3.2 解释变量

(1)土地沙化感知变量。农户的气候变化感知是农户依据过去经历的气候变化事件做出的判断而不是依据经过科学计算得出的结果[37]。本文在测度生态移民户对土地沙化的风险感知时也遵循了这一思想和原则,通过询问移民户“近年来您是否感知到土地沙化”而获得移民对土地的沙化感知,移民户是自己土地的使用者,他们整天同土地打交道,最能细心的观察到土地因气候原因而产生的细微变化。

(2)风险处理能力评价变量。许多关于农户生计的研究文献认为农户家庭应对风险的能力取决于家庭拥有的资产种类,数量、质量和结构,这些共同决定了农户应对风险时采取的策略[38]。对内蒙古自治区的生态移民来说,移民家庭的资产主要取决于移民家庭搬迁后能够获得的收入、在需要帮助时能够借到的负债等经济状况,以及家庭成员劳动力数量及教育程度等人力资产状况。

(3)新社区的社会影响变量。社会影响理论和Heather et al.[12]的RCSA模型认为,农户在应对风险时的社会评价变量更多是指他们在社区具有的一种身份认同感,如社区归属感、组织认同、成员间的相互信任等。内蒙古生态移民大多来自草原牧区,搬迁前以养殖牛羊等畜牧业为主要生计来源,居民生产生活居住分散,社区概念相对淡薄。搬迁到农耕区后,移民被安置在一个相对集中的区,生产生活的交流增加,社区凝聚感增强。为了更好地测量移民在社区的社会融合情况,本文分别用“移民与村民的信息交流情况”“移民的搬迁时间”“移民的搬迁距离”“移民的民族”等一系列变量测量移民的社会融合与受到新社区社会影响的程度。

2.3.3 控制变量

种植的适应性策略主要由从事农业生产的户主做出,有较多经验的户主更可能感知到土地沙化状况并采取有针对性的策略[19,39]。家庭财富也是影响移民家庭采取适应性策略的重要因素之一,Maddison[40]观察到生存型农户更在意所在地区的降雨量和温度变化。本文用移民户主的个人特征和移民户的家庭特征共同测量家庭的风险处理能力。户主的个人特征包括户主的性别、年龄、受教育程度、是否为村干部。其中,年龄为连续变量,性别和“是否为村干部”是二分类变量,户主的受教育程度為二分类变量“初中及以上”和“小学及以下”;家庭特征包括劳动力数量、家庭收入、收入来源、债务情况四个方面,将劳动力数量划分成“1个劳动力”和“多个劳动力”两种情况,家庭收入为连续变量,收入来源与家庭债务情况为二分类变量。

2.4 研究方法

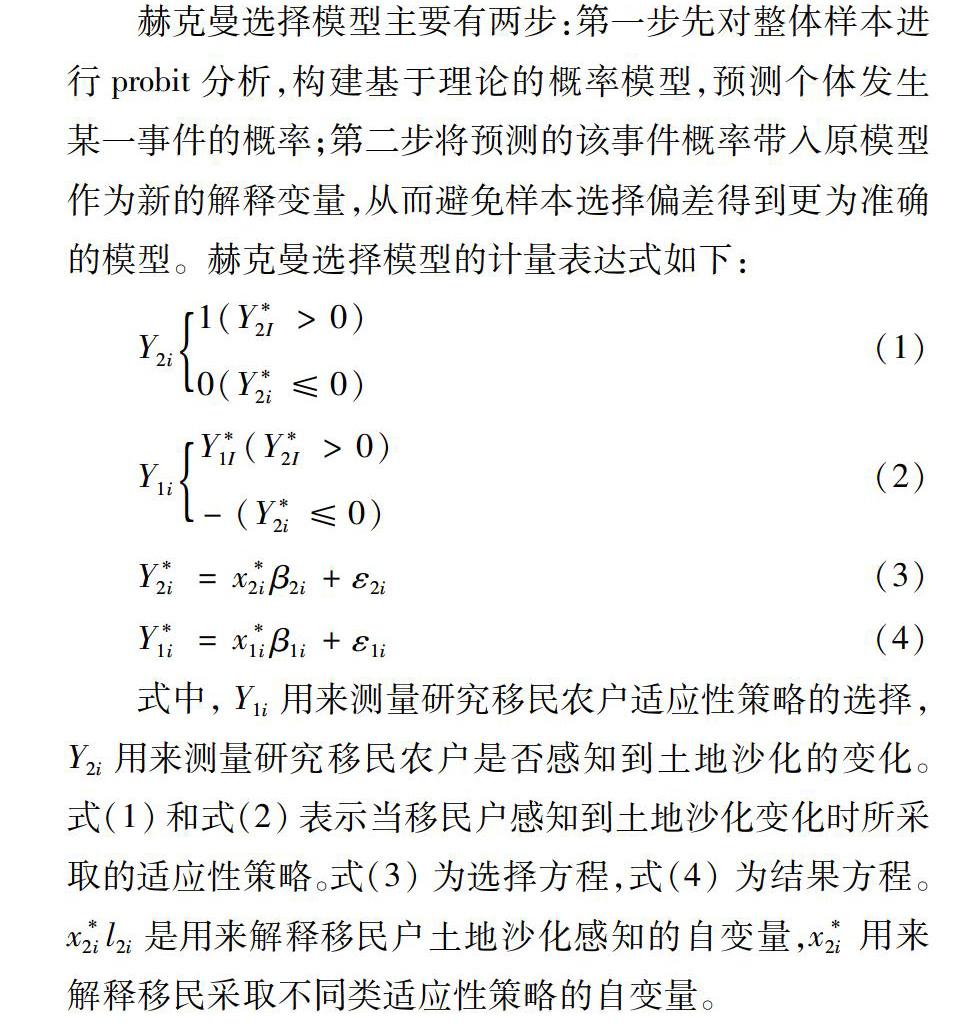

对生态移民气候感知采取的适应性策略的研究是基于“移民农户是否感知到土地沙化”和“感知到土地沙化后采取了何种适应性策略”这两个独立而相继的问题,移民对适应性策略的具体选择是在其感知到土地沙化的基础上才发生的。如果只考虑“移民适应性策略的选择”的样本进行回归分析,就会舍弃掉那些没有感知到土地沙化的移民信息,从而使得样本并不能随机地代表潜在总体而产生选择性偏误的可能[41-43]。本文采用赫克曼选择模型的统计思路来避免样本选择偏差的问题。

赫克曼选择模型主要有两步:第一步先对整体样本进行probit分析,构建基于理论的概率模型,预测个体发生某一事件的概率;第二步将预测的该事件概率带入原模型作为新的解释变量,从而避免样本选择偏差得到更为准确的模型。赫克曼选择模型的计量表达式如下:

3 结果分析

3.1 描述性结果分析

从移民样本户的基本特征来看(见表3),受访者男性比例高于女性,受教育程度在小学及以下的占比较多;家庭收入平均达到2万元左右,67.30%的家庭没有债务负担,家庭收入来源以农业为主的受访者占样本总量的37.10%;受访者移民年限平均在12年,且迁移距离在市及市以上的居多。

在样本移民户中,对土地沙化有认知的移民户有291户,占样本总量的58.79%;对土地沙化没有认知的移民户有204户,占样本总量的41.21%。从样本移民户应对土地沙化采取的适应性策略可知(见表4),采取科技型适应策略的移民户大多使用喷灌、灌溉等技术;采取非科技型适应策略的移民户中,采用免耕、少耕保持墒情的移民户较多;还有55.02%的移民户不采取任何措施应对土地沙化。

3.2 回归结果

Heckman两阶段选择模型的分析结果如表5所示。

(1)就本文最关心的移民的社会影响变量中,民族和移民特征这两类变量对移民的土地沙化感知均有显著性的影响。在移民户土地沙化感知的影响因素中, “移民年限”和“移民距离”、 “民族”等变量均通过了显著性检验。移民年限越久的农户越能感知到土地沙化,因为随着移民迁入到安置地时间的增加,移民户对迁入地土地环境更加熟悉,也开始关注到了气候变化所导致的土地沙化等影响。“县内移民”比“县外移民”更易发现土地沙化的问题,这主要是因为搬迁距离越远,融入新地区的时间较慢,且土地沙化变化同原来居住地的差异较大,县内移民更容易感知到搬迁地的土地沙化变化。从民族特征上看,蒙古族移民之前“逐水草而居”的生活习性,使其更能感受到气候变化的影响,因此,相比汉族移民来说,也更能感知到土地沙化。

(2)并非感知到了土地沙化的移民,就一定会采取相对应的适应性策略。本文没有发现“移民年限”“移民距离”与采取的应对土地沙化的适应性策略有显著性的相关关系,也就是说移民的时间长短、距离远近并不是移民采取适应性策略的影响因素。但相比较汉族移民来说,蒙古族移民更倾向于采取“非科技型”的适应性策略。另外,移民与村民的交流越多,越倾向于采取策略应对土地沙化的影响。这也意味着,只有强化移民同当地村民的交流,移民才更有可能学习到新的知识应对土地沙化的威胁,否则即便移民感受到了土地沙化,由于已有经验和技能的缺乏,移民面对土地沙化的威胁也是无计可施。

(3)体现家庭风险处理能力的资产变量对家庭采取适应性策略有显著性影响。相比有债务的移民,“家庭无债务”的移民更不易感知到土地沙化的变化,这是因为家庭债务体现了家庭的经济状况,有债务的家庭往往收入较低,更多从事种植业或与之相关的农业产业,更容易感受到气候变化所产生的土地变化。移民的家庭或个人特征也影响了移民对土地沙化的感知和采取的适应性策略。

如家庭户主的性别和年龄、家庭中“是否有成员为村干部”和家庭收入来源都对移民农户是否采取“非科技型”策略有显著性影响,年龄越大的被调查者越倾向于使用“非科技型”适应策略去应对土地沙化,男性相对于比女性更易采取“非科技型”适应策略去应对土地沙化,从事农业工作的农户较比从事其他行业的移民农户更易接受“非科技型”适应策略去应对土地沙化的影响。

3.3 稳健性检验结果

为检验Heckman两阶段模型回归结果的稳健性,本文使用Logit模型和多分类Logit模型对移民的土地沙化感知和所采取的适应性策略进行了回归分析。结果如表6所示。

表6的结果显示,Heckman两阶段模型的主要回归结果具有稳健性。首先,测量沙化区生态移民所受新社区社会影响的几个变量中,“移民年限”和“搬迁距离”两个变量对移民户感知土地沙化有正向的显著性影响,但在采取何种策略应对土地沙化的多元Logit模型回归中并没有发现“移民年限”“搬迁距离”与采取的适应性策略有显著性影响。移民同村民的交流程度高,采取“科技型策略”和“非科技型策略”的可能性都增加了,这说明移民只有加强同当地村民的交流,更有可能采取适应性策略,Heckman两阶段模型的主要结论是稳健的。另外,在选取应对策略上,“户主性别”同Heckman模型分析结果基本一致,男性户主较女性户主更易采取“非科技型”适应性策略。民族特征中,少数民族较比汉族有明显的气候感知情况,当他们感知到土地沙化时,他们更倾向于采取“非科技型”适应性策略,但这一结果却没有得到稳健性的检验。

4 结论、讨论与政策启示

本文使用Heather et al.[12]的RCSA分析框架,对气候变化背景下内蒙古沙化区生态移民的土地沙化感知、社会影响及采取的适应性策略之间的关系进行了理论和实证研究。研究得出以下结论。

(1)沙化区的生态移民对土地沙化的感知是移民对土地沙化采取适应性策略的先决条件,但并非感知到了土地沙化的生态移民一定会采取适应性的防治措施。

(2)沙化区的生态移民在新安置区受到的社会影响对移民是否有能力采取应对土地沙化的适应性策略有显著性的影响。只有强化生态移民同当地村民的交流,移民才更有可能学习到新的农耕知识应对土地沙化的威胁,否则,即便移民感知到了土地沙化,由于经验和技能的缺乏,面对土地沙化的威胁,并没有能力采取相应的适应性策略。

(3)体现移民家庭处理风险能力的部分资产变量对移民的土地沙化感知以及采取的适应性策略有显著正向影响,特别是,移民家庭在搬迁后获得的经济资产和社会资产,如家庭收入来源会影响到移民所采取的适应性策略。

本文的三个假设部分得到了验证。已有针对农户应对气候变化适应性策略的研究大多应用了“感知-适应”相关理论模型与分析框架[7-9],认为环境变化感知是影响适应性决策的关键因素[10-11]。但这些研究大多集中在农户群体[15-17],对因生态保护而迁移的生态移民的土地沙化感知和适应性策略的讨论还比较少见,这一方面是因为农户是农业生产中应对气候变化不利效应的主体,另一方面也是因为缺少针对生态移民应对气候变化效应的分析框架。Heather et al.[12]的RCSA模型充分考虑到了风险特别是气候变化这样的巨大风险冲击是一种涉及范围广、持续时间长,需要更多集体行动共同应对的损害与冲击。气候变化这样的大风险是“普损制”的,每个人都身在其中无可逃避。这一理论对于理解生态移民的气候变化应对策略的选择问题提供了新的视角和分析框架。世界水库移民专家Cernea[30]曾指出包括环境移民等在内的“非自愿移民使得社区解体,影响了社会的持续性和凝聚力,并削弱其统一性”,并产生了“失去土地、失去家园、失业、边缘化等贫困风险”。我国内蒙古自治区的生态移民,特别是原来以游牧方式为生计的蒙古族移民,他们在迁入到新的安置社区后,原有的社区规范已经解体,新的社区规范尚未形成,使得他们面对需要集体力量参与的应对气候变化的策略时更显得无能为力,诸多因素的疊加使得移民在应对气候风险时更加无力,更需要依赖于集体与社区的力量,而生态移民社会融入低、社区认同感差,新的社区规范尚未有形成,也促使他们不愿意将自己的精力投入到应该由集体投入的风险应对之中。本文的研究发现沙化区移民在应对土地沙化所采取的适应性策略的影响因素中除了有土地沙化感知和自我主观效能评价外,还受到了当地村民的社会影响,是对已有研究的有益补充。然而,Heather et al.[12]的RCSA模型由于研究对象是农户,其社会影响更强调社区规范,本文在测量社会影响时由于更多考虑到生态移民的特殊性,仅仅使用了一些移民特征、民族特征和“移民与村民交流”进行了替代,也许并不能完全说明移民所受到的新社区的社会影响作用。

尽管如此,本文仍有一些政策上的启示,如为更好的帮助生态移民减少气候变化、土地沙化带来的不利影响,当地基层政府除了让移民积极增强资产能力外,还要帮助他们融入社区,同时,拓宽宣传气候变化知识的渠道,加大宣传内容的多样性,并引导生态移民了解应对土地沙化的方法,帮助移民减少土地沙化带来的经济损失。

(编辑:王爱萍)

参考文献

[1]高国荣. 土地缘何沙化:1930年代美国大平原和1990年代内蒙古的比照分析[J]. 江苏社会科学,2010 (4):102-108.

[2]丁雪, 雷国平, 许端阳,等. 1981—2010年内蒙古沙漠化演变对区域生态系统服务价值的影响[J]. 水土保持研究, 2018,25(1):298-303.

[3]WANG W W, FANC C. Migrant workers integration in urban China: experiences in employment, social adaptation, and selfidentity[J]. Eurasian geography and economics,2012,53(6):731-749.

[4]ZHANG Q. The dilemma of conserving rangeland by means of development: exploring ecological resettlement in a pastoral township of Inner Mongolia[J]. Nomadic peoples,2012,16(1): 88-115.

[5]荀丽丽,包智明.政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析[J].中国社会科学,2007(5):114-128,207.

[6]陈勇,税伟,李首成,等.四川兴文县农田生态系统碳源/汇现状特征研究[J].西南农业学报, 2012, 25(2):584-588.

[7]韦惠兰, 周夏伟. 沙区沙化土地封禁保护补偿标准的估算——最小数据方法在甘肃省民勤县的运用[J]. 自然资源学报, 2018, 33(4): 600-608.

[8]BRYAN E , DERESSA T T , GBETIBOUO G A . Adaptation to climate change in Ethiopia and South Africa: options and constraints[J]. Environmental science & policy, 2009, 12(4):413-426.

[9]DOUGILL A J, FRASER E D G, REED M S. Anticipating vulnerability to climate change in dryland pastoral systems: using dynamic systems models for the Kalahari[J].Ecology and society, 2010, 15(2): 299-305.

[10]DIENDERE A A. Farmers perceptions of climate change and farmlevel adaptation strategies: evidence from Bassila in Benin[J]. African journal of agricultural and resource economics , 2019, 14(1):42-55.

[11]BELOW T B, MUTABAZI K D, KIRSCHKE D, et al. Can farmers adaptation to climate change be explained by socioeconomic householdlevel variables?[J]. Global environmental change, 2012, 22(1):223-235.

[12]TRUELOVE H B, CARRICO A R, THABREW L. A sociopsychological model for analyzing climate change adaptation: a case study of Sri Lankan paddy farmers[J]. Global environmental change,2015,31:85-97.

[13]FLOYD D L, STEVEN PD, ROGERS R W. A metaanalysis of research on protection motivation theory[J]. Journal of applied social psychology,2000,30(2):407-429.

[14]張冰超,史达,刘睿宁.风险感知、政府信任与在地居民参与特色小镇建设意愿关系的研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019,36(4):103-111.

[15]ERIKSEN S, SILVA J A. The vulnerability context of a savanna area in Mozambique: household drought coping strategies and responses to economic change[J]. Environmental science & policy, 2009, 12(1): 33-52.

[16]SALICK J, ROSS N. Traditional peoples and climate change[J]. Global environmental change, 2009, 19(2): 137-139.

[17]郭秀丽,周立华,陈勇,等.典型沙漠化地区农户对生态环境变化的感知与适应——以内蒙古自治区杭锦旗为例[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(3):64-69.

[18]RIPPETOE P A, ROGERS R W. Effects of components of protectionmotivation theory on adaptive and maladaptive coping with a health threat[J]. Journal of personality and social psychology,1987,52(3):596-604.

[19]BRYAN E,RINGLER C, OKOBA B, et al. Adapting agriculture to climate change in Kenya: household strategies and determinants[J]. Journal of environmental management,2013,114:26-35.

[20]色音.居延故地——黑河流域的人文生态[M].四川:四川人民出版社,2003.

[21]阿如旱, 杨持. 内蒙古多伦县沙漠化驱动因素影响的累加效应分析[J].中国沙漠, 2007, 27(6):936-941.

[22]MADDISON D. The perception of and adaptation to climate change in Africa[R]. South Africa: University of Pretoria, 2006.

[23]NARDONE A, RONCHI B, LACETERA N, et al. Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems[J]. Livestock science, 2010, 130(1): 57-69.

[24]朱红根, 周曙东. 南方稻区农户适应气候变化行为实证分析——基于江西省36县(市)346份农户调查数据[J].自然资源学报, 2011, 26(7):1119-1128.

[25]BANDURA A. Selfefficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J]. Psychological review,1977,84(2):191-215.

[26]KEBEDE Y, GUNJAL K, COFFIN G. Adoption of new technologies in Ethiopian agriculture: the case of TeguletBulga District Shoa Province[J]. Agricultural economics, 1990, 4(1):27-43.

[27]NHEMACHENA C, HASSAN R M. Microlevel analysis of farmers adaptation to climate change in Southern Africa[R]. IFPRI,2007.

[28]韦惠兰,王光耀.土地沙化区农民特征与其感知的环境灾害风险的关系分析——基于环境公平视角[J].自然资源学报,2017,32(7):1134-1144.

[29]迈克尔·M·塞尼. 移民与发展:世界银行移民政策与经验研究[M].南京: 河海大学出版社,1996.

[30]CERNEA M M. The economics of involuntary resettlement: questions and challenges[M].Washington DC:The World Bank,1999.

[31]张晓山. 促进以农产品生产专业户为主体的合作社的发展——以浙江省农民专业合作社的发展为例[J].中国农村经济, 2004(11):4-10.

[32]黎洁. 陕西安康移民搬迁农户生计选择与分工分业的现状与影响因素分析——兼论陕南避灾移民搬迁农户的就地就近城镇化[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2017, 37(1):55-63.

[33]梁雪萍,崔永军.少数民族村落的生态移民困境研究——以敖鲁古雅使鹿鄂温克族为例[J].中国校外教育,2013(21):29-31.

[34]GROTHMANN T, PATT A. Adaptive capacity and human cognition: the process of individual adaptation to climate change[J]. Global environmental change,2005,15(3):199-213.

[35]SMIT B, SKINNER M W. Adaptation options in agriculture to climate change: a typology[J]. Mitigation and adaptation strategies for global change,2002,7(1):85-114.

[36]TESSEMA Y A, JONAS J, ANTHONY P. Factors affecting smallholder farmers adaptation to climate change through nontechnological adjustments[J]. Environmental development, 2018,25:33-42.

[37]ADGER W N, DESSAL S, GOULDEN M, et al. Are there social limits to adaptation to climate change?[J]. Climatic change,2009,93(3-4):335-354.

[38]CHAMBERS R. Poverty and livelihoods: whose reality counts?[J]. Environment & urbanization,1995, 7(1):173-204.

[39]LASCO R D, ESPALDON M L O, HABITO C M D. Smallholder farmers perceptions of climate change and the roles of trees and agroforestry in climate risk adaptation: evidence from Bohol, Philippines[J]. Agroforestry systems,2016,90(3):521-540.

[40]MADDISON D. The perception of and adaptation to climate change in Africa[R]. The World Bank,2007:1-53.

[41]HECKMAN J J. The common structure of statistical models of truncation, sample selection and limited dependent variables and a simple estimator for such models[J]. Annals of economic and social measurement,1976,5(4):475-492.

[42]HECKMAN J J. Sample selection bias as a specification error[J]. Econometrica,1979, 47(1): 153-161.

[43]郭未.中國未婚青年首次性行为时的避孕选择——基于赫克曼选择模型的分析[J].学海,2014(1):26-39.