古代医家治疗岭南地区常见温病的方药规律∗

徐能能 汤伟平 蔡 云 许 坚 吴 蕾△

(1.广州中医药大学,广东 广州 510006;2.广东省中医院,广东 广州 510120)

岭南温病学是中医温病学的重要组成部分,是具有鲜明的地理、气候、环境特点的中医药学术流派[1]。从晋代葛洪到清代何梦瑶,都对后世岭南温病学的发展产生了深远影响。如清代何梦瑶长期参与岭南温病的救治,针对当时景岳学说盛行,许多医师忽视岭南实际而滥用温补之弊,提出南方“凡病多火”“多湿”,并运用脏腑经络学说对火热证进行辨治。岭南地处亚热带,“东南濒海之区,土地低洼,雨露时降,一至春夏二令,赤帝司权,热力蒸动水湿,其潮气上腾,则空气中,常含多量之水蒸气,人在其中,吸入为病,即成湿热、湿温,又名暑湿”[2]。可见岭南炎热气候与濒海潮湿的地理环境,使多湿多热成为岭南温病的特点。因此我们整理总结了古代医家治疗岭南地区夹湿类温病即湿温、暑温和伏暑的方药规律,对于探讨岭南中医学术内涵,提高临床辨治水平具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 文献来源 通过电子和人工检索岭南医家有关温病的论著,初步检出古籍38部,按筛选标准最后获得与湿温、暑温和伏暑相关的古籍8部,包括《医碥》《评琴书屋医略》《梅峰医学》《叶案括要》《温病学讲义》《广东保元国医学校温病学讲义》《幼科要旨》《岭南儿科双壁》。

1.2 筛选标准 纳入标准:成书时间于1949年之前;作者曾在岭南行医,且有对温病证治病机的论述;属于湿温、暑温或伏暑范畴;包含温病治疗的方药信息。排除标准:重复;与温病无关;治法为针灸或其他疗法;著作已佚或无法获得。

1.3 数据提取、整理和分析 制定信息提取表,提取条目包括书名、卷名、作者、原文、病名、症状体征、证候、治法、方名和药味组成等。提取后对同类的温病病名进行归类统一:湿温、湿热统称为“湿温”;暑、伤暑、伏热、暑热、暑厥、暑邪、暑温归为“暑温”;伏热、伏热病、伏暑归为“伏暑”。中药名称按照《中药学》[3]和《中药大辞典》[4]进行规范。如“胖知母”统一为“知母”,“官桂”“桂心”“玉桂”统一为“肉桂”;产地不同的药物统一为同一药名,如“南杏仁”和“北杏仁”,统一为“杏仁”;不同炮制方法而功效相近的统一药名,如“法半夏”和“生半夏”,统一为“半夏”;通假字予转换为规范的表述,如“枝子”“支子”统一为“栀子”。采用SPSS 22.0软件对中药使用频率等进行描述性统计分析。

2 结果

2.1 治法特点 按古籍中提到的病名进行归类统计,其中湿温64条,暑温69条,伏暑12条,其余条文未提及病名或提及的条文数较少未予统计。以上提及病名的条文中,描述了治法的共26条,其中湿温的治法多为透湿泄热,通利二便,或治以透达膜原;暑温常治以清暑祛湿;伏暑则常以解暑清里渗湿为治法。

2.2 常用方剂 较多古籍仅记载了方药而未提及治法,故对古籍中的方药规律也进行总结,以了解岭南选方用药的特点。结果提示:暑温常用的方剂有白虎汤、清暑益气汤、竹叶石膏汤、连梅汤、三物香薷饮、茵陈白薇汤等;湿温常用的方剂有甘露消毒丹、黄芩滑石汤、龙胆泻肝汤、杏仁滑石汤、加减正气散、薏苡竹叶汤;伏暑的条文较少,常用方剂为加减银翘散。其中茵陈白薇汤为刘赤选自创的方剂,主治暑湿及湿温久热不退,午后热甚,身重肢倦,脘痞纳呆,头胀如裹,便烂尿黄,脉濡缓而苔白腻微黄。组成:土茵陈24 g,白薇12 g,黄芩12 g,南豆衣10 g,生薏苡仁30 g,茯苓12 g,藿香12 g,佩兰10 g。遵“或透风于热外,或渗湿于热下”之意,立清热利湿为主,佐以芳香化湿之法[5]。

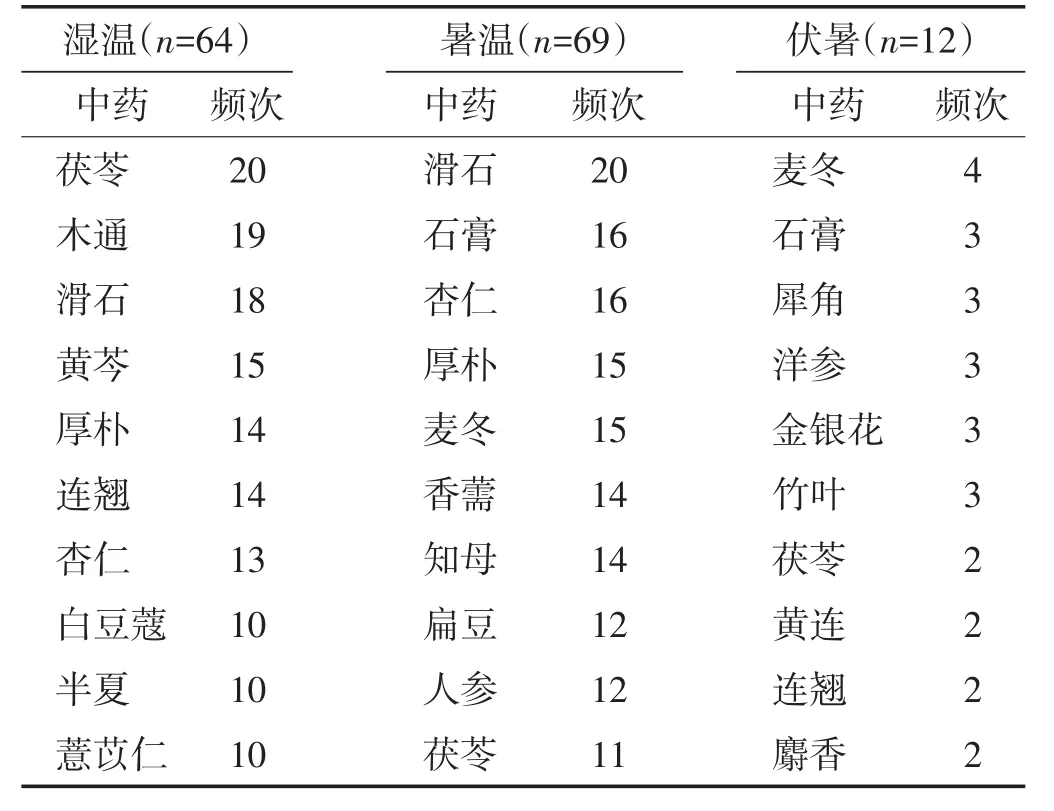

2.3 常用中药 见表1。古籍中使用频率较高的甘草、姜、蜜、枣,由于多作为调和与辅佐的药味,为明确有治疗作用的中药,将其去除后对其余中药的使用频次进行排序。药物使用频次分析结果显示:湿温常用药物有茯苓、木通、滑石等;暑温常用药物包括滑石、石膏、杏仁等;伏暑常用药物有麦冬、石膏、犀角等。

古代医家治疗温病亦各具特色,如郭梅峰治疗温病以甘凉养阴为大法,自拟梅峰温病方:小生地黄12 g,白茅根12 g,南豆花5 g,生麦芽12 g,小甘草5 g,糯稻根须9 g,莲子肉12 g(去心),杭菊花5 g,金蝉花8 g,白薇3 g,小环钗9 g,橙1个(取汁冲)[6]。此外,还需注重调护,如予饮食流质(指白粥水、饭汤水、番薯糖水、稀牛奶、淡盐水等),并宜食鸡蛋黄以养心。若夏日以冬瓜水,宜与药间服,但勿以冬瓜水开牛奶以防凝固,又勿以白粥水开牛奶,以防滞也。药与流质频频喂服,日夜坚持不懈,成败在于此举[6]。潘名熊治疗暑温,法以祛湿清暑,主方为川滑石、绵茵陈、青蒿、甘草梢、细木通、北杏仁,加鲜莲叶、鲜丝瓜叶;而西瓜翠衣、生薏苡仁、活水芦根、北苦杏仁四药,乃治疗暑湿证常用药,其认为暑热秽浊,阻塞肺部,气痹腹满,宜以轻可去实,亦照程案法用四味,唯煎法临好加入石膏末二钱[7]。此外,甘伊周擅长诊治湿温病,认为湿温病湿土为杂气,寄旺于四时,藏污纳垢,无所不受,期间错综变化,不可枚举;至治湿温之法更难,纯用清热者,即助长湿邪,用燥湿之法而热愈炽[8]。

表1 古代医家治疗岭南夹湿类温病的常用中药

2.4 常用的花类药 见表2。部分岭南医家如杨鹤龄、郭梅峰等还善用花类药治疗温病,盖因花类药其味薄清香,有透湿而不耗散津液之功效。统计结果提示:治疗岭南温病常用的花类药包括金银花、南豆花、旋覆花、金蝉花等。

表2 岭南医家治疗夹湿类温病常用的花类药

3 讨论

岭南名医刘仕昌曾谓“岭南地区气候炎热,四季淫雨,湿热特甚,加上人体阴虚内热者多,脾胃湿困者多,故岭南温病具有明显的热象偏盛、易伤气津和多兼湿困的特点,患者往往表现为虚实夹杂,湿热胶结的矛盾状态”[9]。岭南地区常见的温病主要为湿温、暑温和伏暑,湿温为感受当令之湿,湿热合邪,黏腻淹滞;暑温乃因暴感暑热之气;伏暑则为感受暑邪,伏于体内,至秋后为外邪激发,起病急,内热重[10]。本研究对湿温、暑温和伏暑在古籍中的方药规律进行了分析,除总结了常用方剂外,还将中药的使用频次进行排序,此方药规律对应每个具体的温病有一定的指导意义,特别是温病初学者,若能诊断出具体的温病类型,熟悉常用的方药,便可能开出较为有效的处方。

钟少桃认为湿温、暑温和伏暑是同源而异流,指出吴鞠通《温病条辨》原注谓湿温者,长夏初秋,湿中生热,即暑病之偏于湿者,似不尽然,盖土旺于四时,但凡湿中有热,热中有湿便是,不必拘泥何时。不得因非其时,遂谓非其证也。“伏者证,其实即暑证之偏于湿者”,提出“湿温病不拘于四时,暑湿伏暑毋需划分”[11]。强调辨析湿热之轻重,是湿重于热,还是热重于湿,或者湿热并重,执简驭繁又切合岭南温病之临床实际。湿温用药与暑温较为接近,刘仕昌对此也曾有论述“湿温、伏暑、暑湿三者病名虽不同,但临床上都表现有‘湿’与‘热’的共同证候,因此,均宜用湿热两清的方法”[9]。湿温的常用药有茯苓、木通、滑石,可利水渗湿、燥湿运脾,而黄芩、厚朴和连翘分别有清热、燥湿、疏风清热的功效,从而使湿邪从上、中、下三焦而解。暑温亦常使用滑石、厚朴等药,不同在于其常用药中无清热解表之品,而多用益气生津药味如麦冬、竹叶。大抵由于暑热易耗气伤津,当治以清热祛湿,配合甘寒甘润之品以顾护阴液。

善用花类药也是岭南温病治疗的一大特色,其中有部分属于岭南本地药材,如南豆花、葛花、鸡蛋花等,因其芳香轻清,有助于透湿而不耗散津液,尤其适合多湿多热的岭南温病。

总之,本研究对古代医家治疗岭南地区常见温病的方药规律进行总结分析,可为现代岭南地区温病的救治提供借鉴和参考。清代徐延祚曾说“粤居南方属火,温病最多”。岭南地区独特的自然环境导致温病是岭南地区的多发病[12]。在近现代常见到岭南医家多将温病理论应用于急性传染病的诊治中,如流行性乙型脑炎参考“暑湿”[13]或“伏暑”[10]论治,肠伤寒参考“湿温”论治[14],流感参考“伏暑”或“风温”论治[15]等。但需注意中医能够治疗这些急性传染病,并非由于病名对照恰当,而是归因于中医特有的辨证论治的体系。同时,本研究对古代医家治疗湿温、暑温和伏暑的方药规律进行了总结,仅供临证做作参考之用,而如何处方用药与患者正气的强弱,病邪的轻重,以及时令、病邪、环境、饮食、护理等方面,均有密切关系,临床运用时必须根据准确的诊断,加以适当的选择加减,灵活地掌握运用。