全球供应链调整与辽宁应对策略

刘巍

[摘 要]全球供应链处在深刻变革的关键时期。新型冠状病毒肺炎疫情促使部分国家在战略层面对供应链安全给予高度关注,推动全球供应链调整呈现本土化和区域化特征。辽宁凭借自身要素禀赋优势,参与到全球供应链上下游分工协作中,但总体而言,仍然处在全球供应链的中下游。全球供应链蝶变已经造成辽宁实际利用外资与对美出口的双重减少,对外开放合作面临较大压力。应对全球供应链调整关键要切中要害,辽宁需要突破技术瓶颈,形成供应链条集聚优势,从全供应链角度推动供应链创新与完善,并力争向全球供应链中上游跃升。

[关键词]供应链;调整;技术;集聚

[中图分类号]F061.5;F74 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2020)10-0059-07

全球供应链迎来重大挑战。一方面,一些国家基于地缘政治考虑及供应链本土化诉求,强行割裂基于经济规律与商业原则建立的全球供应链,干预全球供应链布局。另一方面,新型冠状病毒肺炎疫情冲击通过供应链上下游关联不断蔓延,甚至造成断链风险,促使企业重新思考供应链布局。此番双重冲击之下,全球供应链的调整和重组已成必然,全球供应链呈现更加多元化和分散化的布局。

一、全球供应链调整的主要特点

(一)供应链调整的本土化

全球供应链调整本土化的动机比较复杂,既有提升供应链安全性和竞争力的考虑,也有牵制竞争对手的战略意图。2020年4月,美国国家经济委员会主任库德洛表示,美国政府支持美国企业从中国撤离,搬迁支出可计入相关费用抵扣。同月,日本政府公布追加预算方案,出资2200亿日元资助企业将工厂迁回日本,出资235亿日元资助企业将生产从中国转移至其他国家。几乎在同一时间,德国政府宣布修改《对外经济法》,对非欧盟国家投资实施更加严格有效的审核标准。在此背景下,中国也开始积极推动供应链本土化调整,提出形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在推动传统产业供应链升级的同时,打造新兴产业的供应链优势,形成自成体系、相对独立的供应链条。

目前来看,发达国家供应链本土化调整干扰了全球供应链秩序,对本国供应链改善效果也不明显。以美国为例,2019年美国从亚洲14个低成本国家或地区的进口额,由2018年的8160亿美元缩减至7570亿美元,下降7.2%,其中,主要是从中国进口额的减少。而美国国内制成品总产值与2018年基本持平,为62710亿美元。美国从中国进口减少的900亿美元中,130亿美元转移至墨西哥,310亿美元转向亚洲其他国家或地区,其中,越南占46%。①换言之,美国进口结构的调整并没有带来美国制造业的重生。生产成本高企、熟练工人短缺以及自动化和技术无法显著提升国内生产率等因素使得美国制造业复苏艰难。

日本供应链本土化效果同样有限。2020年4月,日本政府出资2435亿元,鼓励日资企业将生产撤出中国,截至2020年6月5日,日本经济产业省批准了57件将生产迁回日本的申请,总金额约37.4亿元人民币。其中,19家企业在中国设有生产基地、研究机构或关联企业。生产口罩、新型冠状病毒基因检测相关产品、酒精消毒剂、疫苗注射用针筒、非接触式体温计等医疗用品的企业为15家,7家为大型企业,8家为中小企业;生产疫苗的大型企业1家;生产农药中间体的大型企业1家;生产汽车零部件的中小企业1家;生产塑料的中小企业1家。②由此可见,日本从中国撤离的多为与新冠肺炎疫情有关的医疗相关企业,大规模的企业撤离并没有发生。

(二)供应链调整的区域化

供应链区域化趋势在若干年前就已显现。由于区域内供应链在交通物流、成本控制、人员往来等方面具有天然优势,因此,在全球供应链破碎化的背景下,供应链区域化成为增强供应链韧性的重要方式,并逐漸成为阶段性主流。③

2018年以来,CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定)、EPA(日欧经济伙伴关系协定)、USMCA(《美墨加三国协议》)以及欧盟与南方共同市场等大型自贸协定相继签署。RCEP(区域全面经济伙伴关系)已经有15个成员国结束谈判,进入文本的法律审核阶段,有望在2020年底签署。根据WTO的RTA Database统计,截至2019年底,向WTO报备的有效RTA(区域贸易安排)为474个。④

这些大型RTA冲击着现有的全球供应链。首先,RTA将加速形成中心国主导的区域内供应链。RTA通过降低关税和准入门槛等非歧视性待遇,扩大成员国之间的贸易数量和投资金额,并逐渐提高对中心国市场、技术的依赖,由此形成对区域外供应链的阻隔。其次,大型RTA突出了原产地原则和排他属性,尤其是USMCA最为严重。例如,USMCA中的原产地规则拒绝了来自成员国之外的汽车零部件供货,此举迫使汽车零部件厂商将工厂迁至美国、加拿大、墨西哥三国,从而导致全球汽车供应链断裂重组。此外,美国在USMCA中加入“毒丸条款”,以此孤立中国。协议规定:美国、加拿大、墨西哥三国都不得擅自与中国等国家签署自贸协定,一旦签订,则必须允许其他成员国在发出通知6个月后终止本协议,并代之以新协议。

供应链调整的区域化有高效、安全等合理性的一面,但同时,由于过多强调排他性和原产地规则,甚至包含对未来经贸规则主导权的争夺,必然对全球供应链乃至经济全球化造成严重冲击。可以预见,全球供应链将会逐渐收缩,在欧洲、北美、亚洲等地形成区域化布局。

二、辽宁参与全球供应链的基本情况

随着开放程度不断扩大,辽宁凭借自身的要素禀赋优势,参与全球供应链上下游有序分工协作,占据全球供应链中的部分环节。在全球供应链蝶变的背景下,辽宁也不可避免地受到一定影响。

(一)辽宁参与全球供应链的广度和深度不断加强

全球供应链布局是由少数龙头企业主导的,龙头企业专注于产品的研发、设计、生产、销售、品牌等关键环节,其他企业则根据自身的禀赋优势参与到全球供应链分工中,从事零部件生产或组装加工等工序。

改革开放以来,辽宁凭借全国唯一“沿海沿边沿江”省份的区位优势,和紧邻日韩两个发达经济体的优越条件,积极融入全球供应链,吸引了占东北地区80%以上的外商直接投资。同时,大批辽宁企业在开放过程中,获得资本积累、技术提升、品牌声誉以及海外市场,带动辽宁经济发展。辽宁累计批准外商投资企业4.6万家,累计实际利用外资2220亿美元,140多家世界500强企业在辽宁投资400多个项目。华晨宝马(沈阳)、英特尔芯片(大连)、固特异轮胎(大连)、东芝机车电气设备(大连)等行业龙头企业的重大项目落户辽宁;辽宁货物贸易总额由1978年的15.9亿美元增长到2019年的1045.9亿美元,增长近66倍,是同期GDP增速的2倍;辽宁与217个国家和地区建立了贸易往来,出口企业带动就业人数超过200万人;辽宁企业“走出去”步伐加快,到2019年末,辽宁省共核准和备案对外直接投资企业2000余家,境外投资项目已覆盖114个国家和地区,协议投资总额近300亿美元。[1]

作为传统制造业大省,辽宁拥有大量优秀工程师和成熟的产业技术工人,加上辽宁理工科院校云集,理工科毕业生众多,这些优势吸引着外国投资的集聚。在全球供应链重组的背景下,日本欧力士集团、沙特阿美石油公司、华晨宝马三期等一批重大项目相继签约落地辽宁。

(二)辽宁仍然处于全球供应链的中下游

辽宁正在努力走出依靠廉价劳动力等低成本优势阶段,开始向全球供应链的中上游跃升。今后,辽宁将重点发展智能型工业机器人、集成电路及装备、智能成套装备与基础零部件、新型航空海工及轨道交通装备、高端医疗器械、新一代信息技术、新型金属材料、精细化工及化工新材料、新型功能材料、能源装备、节能汽车与新能源汽车、洁净能源等12条创新链,通过全面提升自主创新能力,以技术的群体性突破引领产业转型升级。但是,总体而言,辽宁乃至中国,仍然位于当前全球制造业形成的四级梯队发展格局中的第三梯队,且短时期内还很难升级到第二梯队。[2]

从出口产品结构上看,辽宁的纺织、服装鞋帽、家具、软件外包等传统劳动密集型产业出口仍然占有较高比重,主要集中在供应链的中下游。2018年,辽宁进料加工贸易和来料加工装配贸易占出口总额的比重为37.6%,这说明,供应链中技术含量低、资本门槛低、劳动密集型的环节仍然大量存在。这些环节也是最容易转移搬迁、复制替代的。

在机器、机械器具、电气设备及其零件等领域,辽宁也位于全球供应链的中低端位置。辽宁的出口产品中,包括大量的机床、轴承、电动机及发电机、变压器、汽车、船舶等机电产品。2019年,辽宁机电产品出口占比为47.4%,高新技术产品出口占比为19.4%,但是,附加值并不高,核心零部件仍需进口,由此带来的结果是,辽宁同类产品的进口也占有很大比重。2019年,辽宁机电产品、高新技术产品及汽车零配件进口合计占比为44.8%。[3]

辽宁的供应链条比较短,缺少完整的供应链体系,特别是核心技术、关键材料等高端环节缺乏,高度依赖进口。如表1所示,制造业和一些关键技术和关键材料主要从日本、德国、美国等国进口。目前看,辽宁在高端制造领域必须走自主研发道路,且从供应链中下游向上游攀升,这比以往更加艰难,但如果技术停滞不前,这部分产业将会不断萎缩。

(三)全球供应链调整将影响辽宁参与全球供应链的现有格局

美国对来自中国商品加征关税、鼓励美国企业回迁是美国强行改变全球供应链的重要手段。目前,辽宁对美国出口主要商品包括机电产品、农产品、矿产品、纺织品和贱金属等,自美国进口主要商品包括机电产品、化工产品、医药产品、水海产品和大豆等。美国是辽宁第四大外资来源地,辽宁与美国有业务往来的企业为3820家,分布在沈阳、大连、丹东和营口等地,从业人员18万人左右。

辽宁对美国出口的劳动密集型企业,势必受到美国政策的波及和影响。至于是否搬离辽宁,取决于与国外的成本对比,资本在保证安全的前提下,获得利益是第一要义,外商投资必然会流向成本洼地,美国对中国的关税调整加速了企业搬离的趋势。

值得一提的是,2016年辽宁劳动密集型产业流出现象就已经出现。一方面是由于人工成本上升,行业逐步失去竞争优势。另一方面,政治因素起到推波助澜作用。如日本推行“中国+1”战略,从鼓励对华开展业务到全面取消对华业务支持,转而极力推荐企业回归本土或远赴东南亚投资,由此造成部分日资企业撤离。但从辽宁出口数据上看,2016年至2018年,辽宁对日本、韩国、泰国、马来西亚、印度等亚洲国家的出口保持了平稳的增长态势,对德国、俄罗斯、荷兰、意大利、英国等欧洲国家的贸易也比较稳定(见表2)。受全球供应链调整影响较大的是对美国和新加坡的出口。2019年,辽宁对美国出口307.0亿元,下降20.3%。从2018年起,辽宁对新加坡出口出现大幅下滑,特别是2018年贸易额减少了一半以上。⑤

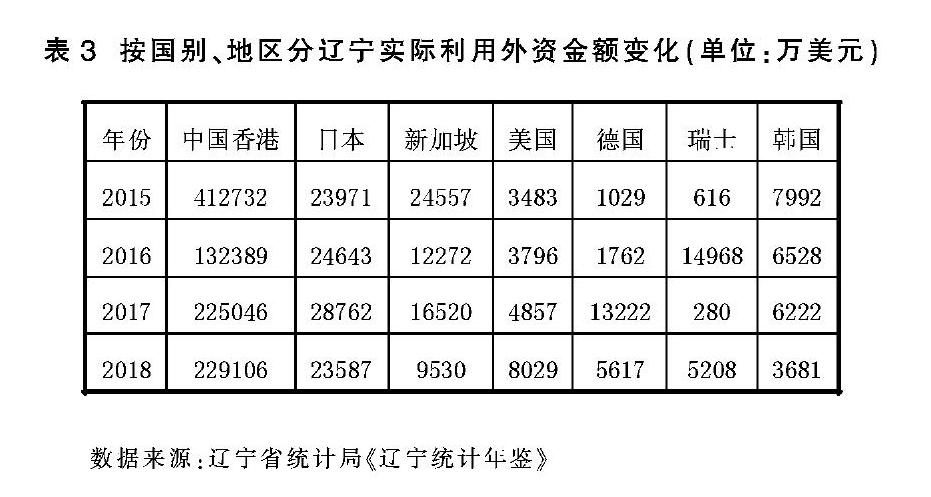

從实际利用外资情况看,2018年,辽宁实际利用外资49亿美元,2019年大幅减少至33.2亿美元。辽宁实际利用外资前七大国家和地区中,来自日本、新加坡、韩国的投资均呈现下降趋势。2018年,德国和瑞士对辽宁投资呈增长态势。美国对辽宁投资金额不大,截至2018年年末,没有大幅波动(见表3)。

尽管受迁入国成熟技术工人数量及供应链布局现状等因素影响,一些产业不会立即从辽宁迁走,但这一趋势应引起足够重视。事实上,越南、印度、墨西哥等国已经在分流包括辽宁在内的中国供应链。新型冠状病毒肺炎疫情也会促使各国重新思考相关产业布局,更会加剧全球供应链的撕裂。随着时间的推移,这些负面影响还会进一步显现。而由于中日韩自贸区尚未建立,全球供应链调整区域化对辽宁产生的正面影响尚未出现,辽宁必须做好应对准备。

三、辽宁应对全球供应链调整的主要策略

没有不掺杂政治因素的经济,也没有不掺杂经济因素的政治。外商在投资决策时既会考虑资本收益也会兼顾安全。因此,辽宁必须在供应链配置和全球化运行秩序的配套因素上下功夫,不但要尽最大可能集聚、延长供应链,还要力求向供应链的上游攀升。

(一)聚焦全供应链,推动供应链创新与完善

1.转换产业扶持视角。从扶持某个产业向扶持整个产业链、供应链转换。推广“供应链链长制”,针对产业发展现状和特点,全面梳理供应链关键流程、关键环节,推动系统性、协同性支持。⑥围绕辽宁重点发展的12条创新链,以优势科技资源和重点企业为依托,明确技术及产品发展重点,落实到重大、重点项目。通过推进全要素整合,促进全供应链创新,以技术的群体性突破引领产业转型升级。

2.发挥核心企业作用。引导龙头企业、重点企业,特别是国有大型企业以点带线、以线扩面,加强对供应链上下游中小微企业的辐射和带动。要培养一批细分行业和细分市场的“小巨人”企业、“专精特新”企业和单项冠军企业,发展一批创新能力强、成长潜力大的小微企业。必要时可考虑设定省内配套率指标。

3.填补供应链空白。利用混合所有制改革等方式寻找辽宁供应链上的空白位置,及时补链、强链,从而完善自身供应链体系。国有企业与民营企业要通过供应链合作实现优势互补,建立混合所有制改革的新合作模式。

4.提高产品供需适配性。定期遴选发布《辽宁优势工业产品目录》,公布“重大工程项目”信息,促进供需对接、产销衔接。利用辽宁工业产业地图、线上与线下结合等多种渠道推动供应链上下游企业间的供需对接与协作配套。鼓励辽宁各行业龙头企业联合供应链上下游企业组建“供应链联盟”,搭建联合攻关、信息互通、资源共享、优势互补的供应链供需交流平台。[4]

(二)突破技术瓶颈,向全球供应链中上游攀升

技术是决定全球供应链配置的最关键要素,也是保障供应链完整、强化供应链安全的有效手段。

1.激发创新主体活力。要引导企业专注核心主业,集中优势资源攻关核心技术。支持企业与高校科研院所构建多形式的产业联盟,围绕企业发展需求,开展科技合作联合攻关。调动高校科研院所在科技成果转化方面的积极性,在项目资金管理、科研人员职称评定等方面进一步完善相关政策。

2.抓好研发平台建设。在充分发挥原有平台作用基础上,争取新建一批国家级和省级重点实验室、技术创新中心、工程研究中心、工业研究院,加快建设沈阳材料科学国家研究中心、大连洁净能源国家实验室和国家机器人技术创新中心,支撑先进装备制造、重大技术装备、新型原材料等相关产业发展。

3.实施辽宁重大技术攻关工程。比如,推进沈阳鼓风机集团150万吨级乙烯“三机”和配套件关键技术、重型燃气轮机自主化生产等重大项目。建立“卡脖子”技术项目全年常态化甄选机制,组织技术需求方与高校院所、企业及中介机构的研发团队进行面对面对接,开展协同创新。同时,以创新大赛、难题招标等形式,在全国范围内选出最有实力的科技力量或科研团队开展技术攻关。另外,设立专项资金、出台专门政策,推动联合技术攻关和科技成果的本地转化。

4.积极利用海外创新资源。在“一带一路”沿线创建离岸创新中心和离岸孵化器。建立“研发创新在海外、转化生产在辽宁”的产业互动、利益分享模式。比如,乌克兰、斯洛文尼亚共和国、克罗地亚共和国、捷克共和国等中东欧国家有着不错的工业基础和科技人才,辽宁可成立中东欧国家引智工作站,在中东欧国家设立离岸创新中心、离岸孵化器,在科技研发、成果转化、生产基地等方面开展合作,补齐人才、科技、项目等短板。

(三)形成供应链条集聚优势,吸引更多国际投资

供应链配置布局的关键在于以链条集聚的方式增加供应链黏性。全球供应链布局与资本互为因果,相辅相成。供应链上游链条越长、越聚集,越能吸引资本投入,这是成本优势;而资本投入越多则供应链条越聚集、链条越长,越容易占据上游链条,这是资本优势。[5]因此,当前辽宁已经形成供应链条的各类产业园区有望成为吸引国际资本的重点地区,但重点是要做好聚集供应链、延长供应链的服务工作,形成新的集聚优势。

1.产业园区建设要以完善供应链条为主题。确定一家或几家行业龙头企业作为核心,供应链其他环节的配套企业会相继跟进入驻园区。针对供应链的短缺环节、薄弱环节,政府一定要大力培养或引进相关企业以补链、强链,最大可能延长供应链条,并提升供应链的自主性和完整性,逐步形成链条集聚和生产经营的规模效应。

2.以产业开放优势推动中外合作向供应链上游拓展。制定落实负面清单制度的实施细则和配套制度,对外资项目落地与资金引进机制进行完善。可考虑单独制定法律法规,建立涵盖行业准入、资质获得、税收政策等方面的政策文件体系,从而真正推动外资落户。特别要加快与日本、韩国的经济融合。应借助中国(辽宁)自由贸易试验区、中日(大连)地方发展合作示范区等载体,选择在人工智能、新材料、教育、医疗、养老等领域,放宽行业资本准入、中外企业合作等方面的限制,增强与日本、韩国科技产业合作发展黏合度;借助“中日韩+X”合作推动相关标准的融合。提前布局第四方市场合作,探索相互分包、联合竞标、技术转让与联合研发、相互持股及共同投资等合作方式。在基础设施的技术标准、行业的合作标准、管理系统和框架设计等方面主动对接高标准,以此提高自身水平。

3.以营商环境优势提升国际资本布局供应链的信心。产业园区运营要遵守市场经济规律,尊重价值体系的全球化,给国际资本安全保障;要敢于对标国际标准。比如,对标新加坡港、釜山港压缩进出口整体通关时间,规范和降低进出口环节通关费用。对标欧盟、新加坡简化企业撤离手续,降低企业撤离成本;围绕产业发展形成集成式管理服务模式和制度创新优势,关注企业全生命周期的待遇和服务,在企业设立、扩大、融资、退出的整个生命周期,给予公平公正待遇和全方位服务。

注释:

①美国从墨西哥和越南进口的增加,部分来自中国转运的货物,即中国企业将产品从中国运往墨西哥或越南,经小幅改动甚至不改动后,以“墨西哥制造”或“越南制造”的名义转运至美国。因此,越南和墨西哥并未形成对中国的替代。

②日本经济产业省官方网站(https://www.meti.go.jp/)。

③新型冠状病毒肺炎疫情初期,供应链区域化和多样化成为诸多跨国企业平衡效益与供应链安全的选择。但欧美疫情严重后,这种声音不再占据主流,相反,中国疫情的控制和复工给欧美企业带来信心,这也显示了中国相对于其他国家的制造业优势。

④WTO数据库(http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx.)。

⑤關于与新加坡贸易额大幅下滑的原因还需进一步研究。

⑥盘锦市为延伸拓展石化及精细化工、能源装备制造、现代农业、智能制造、新材料、现代物流、文化旅游、液化天然气等八条产业链,每条产业链配备了1—2名市领导担任“链长”,建立“一名链长、一个产业链、一套工作机制、一抓到底”的制度。

参考文献:

[1]40年来全省货物贸易总额增长近62倍[EB/OL].http://liaoning.nen.com.cn/system/2018/12/14/020742898.shtml.

[2]工信部长:中国制造处于全球制造第三梯队[EB/OL].https://china.huanqiu.com/article/9CaKrn JRBl9.

[3]二○一九年辽宁省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/202002/t20200226_3751883.html.

[4]谭怡,史冬柏.构建新发展格局 迈向新发展阶段[N].辽宁日报,2020-9-8(5).

[5]欧纯智,贾康.疫情下全球化何去何从?——基于中国供应链配置的思考[J].求是学刊,2020,(4):11-21+181.

责任编辑 魏亚男