不同脉络膜肿瘤光学相干断层扫描影像学特征分析△

张娟 黎铧 焦康为 张利伟 李娟娟

脉络膜肿瘤可严重影响患者的视功能,乃至威胁生命,尽管组织病理学检查才是诊断的金标准,但基于其位置的特殊性,肿瘤局部切除或活检都存在着不可忽视的风险,因此,寻找无创、准确的检查方法,提供有效的诊断信息对眼内肿瘤的诊断仍然极有必要[1]。在影像学高速发展的今天,脉络膜肿瘤的诊断越来越依赖多模式眼底成像技术[2],而光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)是其中重要的检查手段之一。OCT是20 世纪90年代初期发展起来的一种新型非接触性无创光学影像诊断技术,可对眼组织进行快速断层成像,在活体显示视网膜及其深层组织的细微结构,轴向分辨率高达10 μm[3]。近年来,我们对不同脉络膜肿瘤进行OCT检查,分析其图像特征,总结OCT在脉络膜肿瘤诊断中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性病例观察研究。收集2016年1月至2018年9月在云南省第二人民医院眼科就诊的脉络膜肿瘤患者36例(42眼)的临床资料,其中,男12例,女24例,年龄30~56岁,平均43.0岁。36例(42眼)中,脉络膜黑色素瘤4例(4眼),脉络膜血管瘤12例(12眼),脉络膜转移癌10例(14眼),脉络膜骨瘤10例(12眼)。3例脉络膜黑色素瘤在眼球摘除术后病理检查确诊,1例局部切除后病理检查确诊;10例脉络膜转移癌中均为已确诊癌症(乳腺、肺、肾)转移至脉络膜,其中3例为乳腺癌转移,5例为肺癌转移,2例为肾癌转移;其余肿瘤根据患者典型的病史、症状、眼底检查并综合眼底血管造影、OCT、眼部B超、眼眶CT和MRI等结果确诊。

1.2 方法所有患者均先行最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)、裂隙灯显微镜、散瞳后间接检眼镜检查。之后分别行眼底彩色照像、眼底自发荧光(FAF)、眼底荧光血管造影(FFA)、眼部B超及OCT检查。眼底彩色照像采用TOPCON 眼底照相机(TRC-5EX)进行,红外眼底照像、FAF及FFA检查采用德国海德堡 HRA 眼底血管造影仪进行,患者散瞳后先行后极部彩色眼底照像及红外眼底照像,随后采用488 nm激光波长进行FAF扫描,调节敏感度旋钮,连续采集3~5张图像,使用Herdelberg Eye Explore 软件处理,得到FAF影像。随后给予患者静脉注射150 g·L-1荧光素钠3 mL,8~10 s后加滤光进行各个象限拍摄,起初为连续拍摄,后改为间歇拍摄,获取FFA像。眼部B超检查采用ODM-2100S眼科A/B型超声诊断仪进行,横切、纵切扫查,最后再进行轴切扫查,发现病变后,在不同位置以不同的角度进行探查,最后选择图像质量与位置均较佳的图片进行分析。OCT检查采用海德堡Spectralis HRA OCT进行,扫描深度5~8 mm,以病变部位为中心进行水平扫描,病变部位较深时,结合加强深层扫描OCT(enhanced depth imaging OCT,EDI-OCT)模式进行扫描,并选择图像质量与位置均较佳的图像进行标记保存。对比分析不同脉络膜肿瘤的检查结果,重点总结不同肿瘤病灶OCT的影像学特征。

2 结果

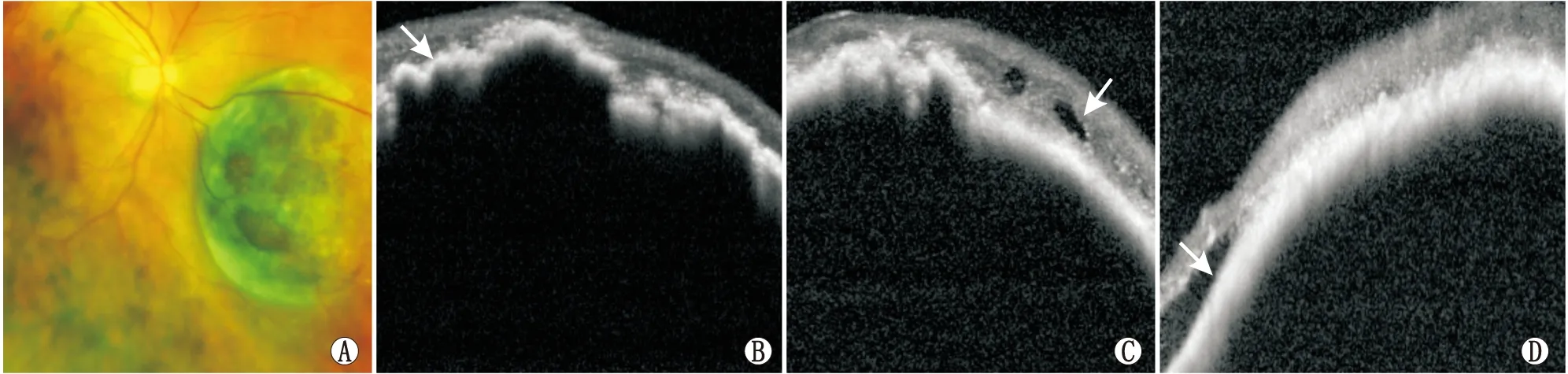

2.1 脉络膜黑色素瘤的影像学特征分析脉络膜黑色素瘤4例,均为单眼发病。2眼位于后极部,1眼位于黄斑颞侧,1眼位于视盘鼻下方血管弓处(图1A);4眼均为位于视网膜下的灰黑色隆起,隆起度不一,面积3~15 PD。4眼OCT均表现为视网膜色素上皮 (retinal pigment epithelium,RPE)层-脉络膜毛细血管层光带高度隆起,光带上可见多个团状高反射信号,隆起光带不均匀,可见较为密集的点状高反射信号,光带后为瘤体暗区(图1B);2眼视网膜各层组织被破坏,正常结构消失、层次紊乱,2眼视网膜层次可见,但视网膜神经上皮层变薄、萎缩;4眼视网膜神经上皮层内均可见囊腔样改变(图1C),瘤体周边可见不同程度的视网膜神经上皮层脱离(图1D)。

图1 脉络膜黑色素瘤影像学检查 A:眼底彩色照相,瘤体位于视盘鼻下方血管弓处,视网膜下呈灰黑色隆起;B:OCT图像,瘤体处隆起光带上可见多个团状高反射信号,隆起光带不均匀,可见较为密集点状高反射信号 (白箭头),光带后为瘤体暗区;C:OCT图像,视网膜各层组织层次不清,视网膜神经上皮层内见囊腔样改变(白箭头);D:OCT图像,瘤体边缘可见视网膜神经上皮层脱离(白箭头)

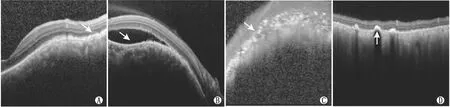

2.2 脉络膜转移癌的影像学特征分析脉络膜转移癌10例(14眼),10眼转移癌位于视盘旁颞上方,3眼位于后极部,1眼为脉络膜多发性转移病灶并部分脉络膜萎缩灶,均呈黄白色扁平隆起,边界不清。脉络膜转移癌其OCT图像表现为RPE光带轻度至中度的隆起,光带崎岖不平、波浪状改变,其下隐约可见脉络膜血管形态(图2A),视网膜神经上皮层与RPE层脱离(图2B),视网膜外层组织内可见大量细颗粒状、团状高反射物堆积(图2C)。经治疗后的患者可见瘤体变平消失,RPE点状隆起(图2D)。

图2 脉络膜转移癌OCT图像 A:RPE光带轻度至中度的隆起,光带崎岖不平、波浪状改变,其下隐约可见脉络膜血管形态(白箭头);B:视网膜神经上皮层与RPE层脱离(白箭头);C:瘤体隆起,可见视网膜下积液,其间可见细颗粒状、团状高反射物堆积(白箭头);D:图C患者治疗后瘤体萎缩,RPE点状隆起(白箭头)

2.3 脉络膜骨瘤的影像学特征分析脉络膜骨瘤10例(12眼),8眼瘤体位于后极部,其中6眼可见轻微隆起黄白色骨瘤病灶,周围新生部分呈橙红色,边界圆钝不整齐,部分呈伪足状,瘤体面积5~30 PD; 4眼瘤体形成瘢痕。10眼OCT示脉络膜层次内一个网状反射影像信号,此处结构与周围脉络膜血管结构完全不同,类似骨小梁样改变(图3A),其后组织反光被遮挡,神经上皮层与RPE层间可见积液,并可见点状、团状高反射信号(图3B);瘢痕化的瘤体可见视网膜外层结构破坏紊乱,高反射信号可见(图3C)。

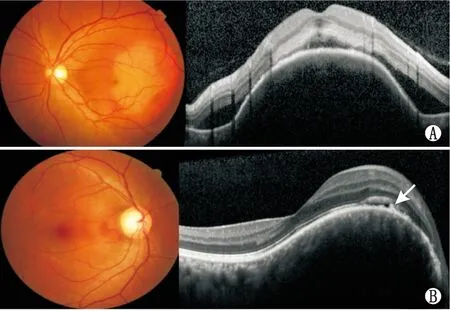

2.4 脉络膜血管瘤OCT影像学特征分析脉络膜血管瘤12例(12眼),10眼位于后极部,2眼位于视盘颞上方;9眼表现为视网膜下隆起橘红色病灶,隆起度较高,面积1~10 PD,3眼因瘤体较小眼底未见明显异常改变。OCT均表现为视网膜下脉络膜隆起,表面光滑,RPE层下反射信号均匀,其中10眼神经上皮层间未见明显高反射信号,2眼可见少许点状高反射,9眼可见视网膜下积液(图4)。

图3 3例脉络膜骨瘤患者眼底彩色照相及OCT图像 A:患者1,眼底后极部可见类圆形扁平黄白色病灶,边界圆钝不整齐,部分呈伪足状;OCT可见脉络膜层次内一个网状反射影像信号,此处结构与周围脉络膜血管结构完全不同(白箭头)。B:患者2,眼底后极部可见大片脉络膜骨瘤,其间伴色素沉着及小斑块状出血;OCT显示隆起的RPE光带上点状高反射信号(白箭头)。C: 患者3,眼底骨瘤呈灰白色瘢痕外观,表面色素沉着;OCT显示视网膜外层结构紊乱,高反射信号(白箭头)

图4 2例脉络膜血管瘤眼底彩色照相及OCT图像 A:患者1,眼底后极部可见橘红色隆起病灶,对应瘤体处OCT图像表现为视网膜下脉络膜隆起,表面光滑,RPE下反射信号均匀,视网膜神经上皮层与RPE层间积液,其间未见明显高反射信号;B:患者2,眼底可见瘤体隆起,OCT显示视网膜神经上皮层与RPE层间可见少许点状高反射信号(白箭头)

3 讨论

既往人们对于脉络膜占位性疾病的诊断分析多依赖于眼底彩色照相、FFA、脉络膜血管造影、B超等检查手段,而由于扫描深度的有限性、扫描光束被RPE散射等原因,OCT对脉络膜肿瘤的瘤体内部信息显示并不清晰[4],因此并未能得到更为深入的研究和关注。但不同瘤体可能继发不同视网膜层面的改变,这些改变可以为肿瘤的诊治提供信息。因此近年来,我们收集并整理了不同脉络膜肿瘤患者的OCT影像,分析其影像学特征发现,OCT除能显示RPE层下的占位病灶外,也能提供瘤体的断层扫描信息,为脉络膜肿瘤的诊断和鉴别诊断提供新的观察方法和思考角度。

在不同脉络膜肿瘤的OCT检查结果中,从在OCT上隆起高度来看,脉络膜黑色素瘤和脉络膜血管瘤隆起相对较高,脉络膜转移癌较为扁平,而脉络膜骨瘤最为扁平,与Torres等[5]研究结果一致。从OCT隆起光带的特点分析:脉络膜黑色素瘤表现为多个小“圆顶”状隆起,隆起的光带粗糙不均匀,与Say等[6]研究结果相同;脉络膜血管瘤隆起光带处的RPE层更为光滑、干净,RPE层下则表现为较为均匀影像,同Vishnevskia等[7]研究结果相同;脉络膜转移癌隆起光带表现为崎岖不平、波浪样反射信号,与Samuelsson等[8]研究结果相同。从OCT的瘤体形态分析:脉络膜骨瘤的OCT像最具有特征性,骨瘤因受骨质钙化程度的影响,表现为特征性“网状”反射影像,类似于骨小梁结构,这是与其他类型脉络膜肿瘤OCT上特异性的区别[9-10]。而其他几类肿瘤在瘤体内未能观察到更为细节的影像学特征。从瘤体下脉络膜血管显影情况来看,只有脉络膜转移癌可以显示部分脉络膜小、中血管形态,其余肿瘤均不能显示脉络膜血管信号,与Mrejen等[11]研究结果相同。另外,我们也观察到脉络膜黑色素瘤和脉络膜转移癌均提示在肿瘤部位的视网膜神经上皮层和RPE层之间出现大量的细颗粒状、点状、团状的高反射物堆积,而在骨瘤和血管瘤中则未见这样的影像学特征。目前认为,这种高反射点是肿瘤与视网膜相互作用后瘤体细胞或富含脂褐质和黑色素颗粒的巨噬细胞,因此认为可能是脉络膜恶性肿瘤的特异性OCT表现[12]。而对于视网膜神经上皮层脱落、视网膜神经上皮层内囊腔样改变、视网膜层次结构的破坏等特征在不同脉络膜肿瘤中均可见,与瘤体大小、病程长短、瘤体性质等都有一定相关性。

OCT可作为一项安全有效的眼底影像学检查手段对不同脉络膜肿瘤形态表现进行观察,但不能作为单一的诊断依据。仍需结合眼底照相、FFA、B超等多种影像学检查手段对肿瘤进行诊断分析。同时,OCT虽然能为脉络膜肿瘤提供一定的影像学特征,但这些特征主要来源于肿瘤局部和继发的视网膜结构的改变,其对肿瘤内部的信息反应仍十分有限。随着OCT技术在扫描深度、分辨率等方面的提升,未来可能会在脉络肿瘤领域提供更为有用的影像学信息,以辅助进行脉络膜肿瘤的诊断与鉴别诊断。