胜利油田低渗透油藏CO2混相驱合理注采井距研究

李金志

(中国石化胜利油田分公司油气开发管理中心,山东东营 257001)

胜利油田低渗透油藏资源丰富,探明地质储量(占胜利油田总探明地质储量的22%)和控制地质储量均具有较大规模。受目前开发技术、注采工艺水平等制约,许多新发现的低渗透油藏无法效益开发,造成动用程度较低;已开发的低渗透油藏以水驱为主,“注不进、采不出”矛盾突出,开发中面临注水压力高、注入能力低、单井产液量低(小于10 t/d)、单井产油量低(小于3 t/d)和最终采收率低等问题,采收率仅为20%左右。为保证低渗透油藏稳产上产,亟需开发接替技术,以提高单井产能、储量动用率和采收率。

超临界CO2具有黏度低(油藏条件下黏度为0.02~0.08 mPa·s)、与原油混溶性好等特点,使得CO2具有良好的注入能力,并能降低油气界面张力、提高驱油效率、降低原油黏度和提高原油流动性等,因此CO2驱可用于提高低渗透油藏采收率和单井产量[1-5]。目前,国外CO2驱技术在北美地区发展迅速[6-8],提高采收率技术相对成熟,已经实现规模化应用。特别是在美国和加拿大的CO2-EOR 项目取得了较好的效果,其中,美国CO2驱项目数已经超过热采,成为目前应用最多的提高采收率技术,2014 年美国CO2驱项目数已达到120 个,年产油量超过1 300×104t。受油藏地质条件复杂和CO2气源等限制,中国CO2驱以深化理论研究和关键技术攻关配套为主,处于先导试验或扩大试验阶段,近年来中国石油的吉林油田和中国石化的胜利油田等开展了低渗透油田CO2驱矿场试验,取得较好开发效果,例如胜利油田建成的中外首个燃煤电厂烟气CO2捕集与驱油示范工程,试验区CO2累积注入量为30×104t,增产原油6.9×104t。矿场实践表明,CO2驱可以大幅提高原油采收率,应用前景广阔[9-10]。

近年来,许多学者开展了CO2驱提高采收率室内实验研究,为CO2驱矿场试验提供了理论基础。而在矿场实践方面,石油工程师们在设计CO2驱方案时,CO2混相驱井距是首先考虑的关键问题之一,合理的CO2驱注采井距不仅影响开发投资和油井产能,而且影响CO2驱的波及系数,最终影响原油采出程度。然而,在低渗透油藏CO2混相驱井距定量计算的理论和方法等研究领域尚缺乏可靠的理论支撑和有效的计算方法,有待于深入研究。

与注水开发相似,低渗透油藏CO2驱同样存在启动压力梯度,在注采压差一定的情况下,过大的注采井距使得注采井间的油层不能形成有效的驱替系统。在给定的注采压差下,只有注采井距减小到某一个确定值时,井间的压力梯度恰好大于启动压力梯度,流体开始流动,此时的井距称为临界流动井距。理论上,临界流动井距对应的产量趋近于0,如果要满足合理产量要求,需进一步减小井距,直到满足给定压差下的产量,此时的井距称为产量合理井距。在油田注采井开钻之前,须计算临界流动井距和产量合理井距,为钻前井距设计提供参考依据,否则可能影响将来油田的开发效果。可见建立低渗透油藏CO2驱临界流动井距和产量合理井距计算方法,对CO2驱高效开发具有重要的理论意义和实用价值。

对于低渗透油藏井距计算理论与方法领域,学者们对注水驱油井距的研究较多,主要以驱动压力梯度大于启动压力梯度为依据,计算方法和实现过程相对简单。CO2驱与水驱不同的是:在CO2驱过程中,混溶作用改变了原油的性质,尤其是降低了原油黏度,引起渗流阻力变化,会对驱油过程中渗流产生明显影响,因此,CO2波及区域的渗流阻力不仅受到储层固有渗透率和流体性质的影响,还受到原油黏度变化的影响,渗流机理比水驱复杂。目前CO2驱合理井距确定主要是利用油藏数值模拟技术,同时,一些学者借鉴低渗透油藏水驱技术极限井距计算方法,通过利用含CO2原油黏度代替原油黏度,推导得到低渗透油藏CO2驱技术极限井距计算公式,但该计算方法没有考虑储层非均质性、原油黏度沿井间变化以及开发阶段对井距的影响,在矿场应用中存在局限性。为此,笔者基于非达西混相渗流理论,在综合考虑低渗透油藏渗流启动压力梯度、储层非均质性、原油黏度变化及其对渗流的影响等因素,提出了确定CO2混相驱临界流动井距与产量合理井距的理论和方法,以期为该类油藏CO2混相驱井距的定量计算提供一种新方法。

1 直线井排注采压差数学模型

1.1 假设条件

为建立低渗透油藏CO2混相驱渗流模型,假设条件如下:①忽略油层岩石和流体的压缩性;②假设储层低渗透且非均质;③存在启动压力,渗流符合非达西渗流;④假设注采为直线井排;⑤地层压力高于CO2-原油最小混相压力;⑥地层水饱和度为束缚水饱和度;⑦流过过流断面的流量相等;⑧不考虑CO2在束缚水中的溶解。

1.2 储层渗透率和流体黏度对启动压力梯度的影响

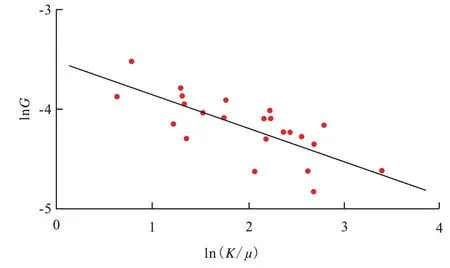

影响低渗透油藏启动压力梯度的因素主要有储层物性和流体物性。对渗流而言,储层物性主要是指渗透率,流体物性主要是指流体的黏度,而流度能反映这两方面的特征。根据油田实际区块岩心启动压力梯度物理模拟实验结果,在双对数坐标上(图1),得到启动压力梯度与流度的关系式为:

图1 启动压力梯度与流度的双对数关系Fig.1 Log-log relationship between threshold pressure gradient and mobility

对于低渗透低黏度油藏,渗透率变化幅度较大,为0.1~50 mD,原油黏度变化较小,多数油藏为1~2 mPa·s,因此,本次主要考虑渗透率对启动压力梯度的影响。通过总结分析大量低渗透油藏室内实验成果,建立低渗透低黏度油藏启动压力梯度与储层空气渗透率的经验公式为:

对不同区块储层,只要确定相应的回归系数,就可以确定该区块启动压力梯度与储层空气渗透率的关系式。针对胜利油田低渗透油藏,通过大量的室内实验,回归得到其启动压力梯度与储层空气渗透率的表达式为:

对于低渗透油藏,空气渗透率对启动压力梯度的影响显著。当岩心渗透率增大到一定值后,随着渗透率的增大,启动压力梯度逐渐减小,而且变化平稳;当岩心渗透率降低到一定值后,随着渗透率的降低,启动压力梯度急剧上升,尤其是当渗透率低于1 mD时,启动压力梯度急剧变化。

1.3 数学模型建立

将直线注采井排等效成油层厚度为H,宽度为W,长度为L的长方体,假定左端为CO2注入端,右端为产出端,根据流体的分布特征,将注、采井间地层分为2 个渗流带,即从注入端位置到CO2浓度前缘所在的位置(XdCO2)的CO2波及区和从XdCO2到产出端的CO2未波及区。由于CO2波及区和未波及区内流体的黏度不同,其渗流阻力存在差异,因此分别建立压力梯度和压差计算方法。

1.3.1 CO2波及区

在CO2波及区内,考虑油藏存在启动压力梯度,对达西定律进行改进后,则通过任意截面的总流量为:

对于常规稀油油藏,溶解CO2后的原油-CO2混合体系的黏度计算公式为:

在CO2波及区内部,不同位置CO2溶解于原油中的摩尔分数不同,混合体系黏度也不同。因此要求解溶解CO2后原油的黏度,需先求CO2的摩尔分数分布,这就需要建立CO2驱油的摩尔分数方程。CO2在混相驱油过程中的传质规律,可以用对流—扩散—吸附数学模型[11]来描述,即:

初始条件为:

边界条件为:

v与qo的关系为:

用拉氏变换求得的解析解[11]为:

在CO2波及区内,基于(4)式,可以推导出任意位置的有效压力梯度为:

当产量趋近于0 时,压力梯度dp/dx趋近于启动压力梯度,该压力梯度为流体流动的临界压力梯度,可以表述为:

当保持产量为qo生产时,压力梯度的表达式为:

因此,CO2波及区两端的压差可通过对(13)式积分后得:

1.3.2 CO2未波及区

在CO2未波及区内为原油单相流动,通过任意截面的总流量为:

类似于CO2波及区,通过在XdCO2和生产端的距离内积分,得到CO2未波及区两端的压差为:

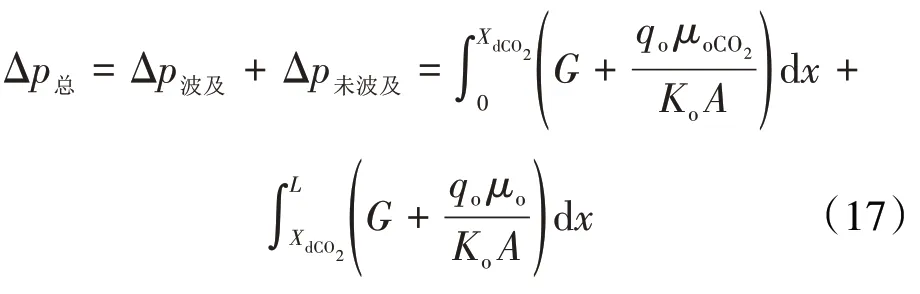

注采压差由CO2波及区和未波及区2 部分的压差组成,即:

当qo趋近于0 时,即流体处于恰好能流动的状态,由(17)式得到临界启动压差为:

2 临界流动井距的确定方法

实际生产过程中,低渗透油藏注采压差常处于某一固定范围(胜利油田低渗透油藏注采压差一般为30~40 MPa),在给定的注采压差下,对于某一注采井距,当其注采压差恰好能够克服流体的启动压力,此时的注采井距即为临界流动井距:

对于非均质油藏,临界流动井距可通过数值积分求取;对于均质油藏,启动压力梯度为常数,临界流动井距为:

临界流动井距是指CO2注入初期,CO2驱能够实现油藏动用的最大井距,当设计井距大于临界流动井距,CO2驱难以实现油藏动用。由于在注入初期地下流体是原油,因此CO2驱临界流动井距对应的启动压力梯度是原油的启动压力梯度,当储层渗透率与原油黏度一定时,启动压力梯度为定值。

临界流动井距在油藏工程设计中主要用于判断油藏的动用情况,难以作为井距设计的参考标准。结合临界流动井距可用于判断设计井距的油藏动用范围,判断哪些非主流线可以被动用,再根据非主流线对应的面积,确定波及体积。

油藏工程设计需要满足一定的原油产量,设计的井距对应的压力梯度必须使流体以一定速度流动,而不是恰好能够克服启动压力梯度。为此,需要确定CO2驱产量合理井距。

3 产量合理井距的确定方法

在给定的注采压差下,对于某一注采井距,其原油产量刚好能达到预期产量,此时的注采井距即为产量合理井距。对于CO2混相驱,不同开发阶段,其注采井间流体黏度不同,因此其产量合理井距也不同。

在CO2混相驱的3 个阶段,即注CO2初期、中期(波及区为L/2)和后期(波及区为L,即突破时刻),分别建立产量合理井距的确定方法。由(10)式计算得到CO2驱不同阶段CO2摩尔分数分布(图2)。

图2 CO2驱不同阶段CO2摩尔分数分布Fig.2 Distribution of CO2concentration at different time in CO2flooding

注CO2初期 在注CO2初期,注采井间流体是原油,认为注采井间[0,Ly]范围内,通过任意截面的原油产量可由(15)式计算,产量合理井距与注采压差之间的关系可表示为:

当预期产量为qo,注采压差为Δp总时,原油黏度和渗透率及渗流面积都是确定的,启动压力梯度是渗透率的函数,可用(3)式计算。(21)式中只有Ly为未知数,对于非均质油藏可通过数值积分求解,对于均质油藏可直接求解。

注CO2后期(突破时)在注CO2突破时,认为注采井间[0,Ly]范围内,井间流体是CO2-原油体系,则通过任意截面的原油产量可通过(4)式计算,产量合理井距与注采压差之间的关系可表示为:

与注CO2初期不同的是溶解CO2的原油的黏度不是常数,可用(5)式求解,CO2摩尔分数可以用(10)式求解,产量合理井距可通过数值积分求解。

注CO2中期 在注CO2中期,注采井间[0,Ly/2]范围属于CO2波及区,该范围内原油黏度是变量,而在[Ly/2,Ly]范围内,CO2未波及,原油黏度是常数,参考注CO2初期和后期2 种情况,产量合理井距与注采压差之间的关系可表示为:

(23)式可分别采用注CO2初期和后期2 种情况的求解方法,如将(23)式中的Ly/2 换成注采井间任意位置,即可求解CO2前缘任意位置处对应的产量合理井距。

随着驱替的进行,注采井间CO2摩尔分数不断升高,流体黏度不断降低,因此,产量合理井距也不断增大,即注CO2后期的产量合理井距>注CO2中期的产量合理井距>注CO2初期的产量合理井距。

未动用油田刚投入开发时,地层流体是原油,开展油藏工程井距设计应参考注CO2初期的产量合理井距,设计井距应小于注CO2初期的产量合理井距。对于已注气开发的油田进行井网调整时,地层流体为原油与CO2的混合体系,开展油藏工程井网、井距评价应参考注CO2中期、后期的产量合理井距,一般可以采取层系井网调整来拉大井距,延缓气体突破时间,避免气油比大规模上升。

4 应用实例

应用本文建立的方法,对胜利油田某一低渗透井组的产量合理井距进行了计算。该井组油藏埋深为3 000~3 200 m,油层平均有效厚度为5.4 m,储层孔隙度为12.5%,储层渗透率为2 mD,地层原油密度为0.746 3 g/cm3,地层原油黏度为1.2 mPa·s,油藏原始压力系数为1.3,含油饱和度为0.62,考虑其CO2驱波及宽度为65 m。

通过(21)式计算该井组不同产量下的CO2驱产量合理井距,随注采压差增大,产量合理井距逐步增大;相同注采压差下,产量越高,产量合理井距越小(图3)。

图3 某低渗透井组产量合理井距和注采压差的关系Fig.3 Relationship between reasonable production well space and the pressure difference

在CO2驱投产初期,该井组有2 口油井自喷,产量分别为5.6 和4.3 t/d,注气井油压为28 MPa,折算注采压差为29 MPa。由图3 可知,注采压差为30 MPa 时产量为6 t/d 对应的产量合理井距为338 m,4 t/d 对应的产量合理井距为483 m,这2 个井距和井组实际的注采井距较为吻合(产量为5.6 t/d 油井注采井距为330 m,产量为4.3 t/d 油井注采井距为495 m),从而验证了计算方法的可靠性。

5 结论

渗透率是影响低渗透低黏度油藏启动压力梯度的主控因素,当空气渗透率增大到一定值后,随着渗透率的增大,启动压力梯度逐渐减小,而且变化平稳;当空气渗透率减小到一定值后,随着渗透率的减小,启动压力梯度急剧增大。

基于非达西渗流理论,考虑对流、扩散、吸附模型,建立了CO2混相驱直线井排注采压差数学模型,进而建立了临界流动井距和产量合理井距的确定方法。临界流动井距和产量合理井距都是基于低渗透油藏非线性渗流理论推导得到的。临界流动井距主要用于判断设计井距的油藏动用情况和波及体积,产量合理井距主要用于指导油藏工程井距设计与评价。临界流动井距大于注CO2初期的产量合理井距,注CO2后期的产量合理井距>注CO2中期的产量合理井距>注CO2初期的产量合理井距。

以胜利油田储层渗透率为2 mD 的某低渗透井组为例,计算其注CO2初期的产量合理井距,随着注采压差的增大,产量合理井距逐步增大;相同注采压差下,产量越高,产量合理井距越小;计算的产量合理井距与实际的注采井距较为吻合,验证了本文计算方法的可靠性。

符号解释

G——启动压力梯度,MPa/m;a,b——常数,不同的油样数值不同;K——储层空气渗透率,mD;μ——黏度,mPa·s;c,n——常数,各油田的储层物性不同,取值不同;——CO2浓度前缘所在的位置,m;qo——总流量,m3/s;Ko——油相渗透率,mD;A——渗流面积,m2;——溶解CO2后的原油-CO2混合体系的黏度,mPa·s;p——压力,MPa;x——驱替方向长度,m——CO2的黏度,mPa·s;——油相中CO2的摩尔分数,%;μo——原油的黏度,mPa·s;t——CO2注入的时间,s;v——流动原油的真实速度,m/s;D——CO2在原油中的综合扩散系数,m2/s;β——微粒在岩石表面的吸附速度系数,1/s;——初始CO2摩尔分数,%;ϑ——常数;gradpe——有效压力梯度,MPa/m;Δp波及——CO2波及区两端的压差,MPa;Δp未波及——未波及区两端的压差,MPa;L——注采井距,m;Δp总——CO2波及区和未波及区两端的总压差,MPa;Δp临界——临界启动压差,MPa;Lx——临界流动井距,m;Ly——产量合理井距,m。