职场孤独感对员工创新行为影响的机制研究

——基于情感理论的研究视角

何雨珊,陈鹏宇,陶向南,彭达枫

(1.澳门科技大学 商学院,澳门 999078;2.中国石化销售股份有限公司 广东深圳石油分公司,广东 深圳 518000)

一、引言

在当今移动互联网和物联网背景迅速普及的大背景下,技术变革速度也随之越来越快,对企业而言,员工的创新行为已成为企业掌握领先行业和稳步发展的关键性因素之一,因此个人的创意以及创意的产生和实施过程备受管理者重视。所以,如何激励员工实施创新行为不仅仅成为企业管理实践界的重中之重,也是管理学术界的研究热点[1]。在组织行为学研究领域,有关员工情绪对员工创新行为的影响研究已成为组织创新相关研究领域中重要的研究方向之一[2]。研究表明,消极情绪对员工创新行为的影响是多方面的,Amabile等(2005)认为与情绪相关的环境特征或事件会影响个体的创新行为[3]。张敏(2012)的实验研究发现时间压力感促使消极情绪的产生,进而不利于进行创新性行为[4]。尽管主流研究认为消极情绪会抑制员工的创新行为,但是也有不同的结论[5]510。Baas等(2008)研究发现当个体在工作中所面临的任务重要程度越高,消极情绪的个体具有更高的创新绩效[6]。虽然有关消极情绪对创新行为的研究比较多,但是这些研究并没有具体说明不同类型的消极情绪对员工创新行为的影响存在差异,诸如Amabile和Baas等更多从外部因素探讨消极情绪对创新行为的影响,较少从消极情绪自身的某一维度进行研究,因而从特定的角度分析消极情绪对员工创新行为的影响有一定现实意义[5]510。

目前,互联网时代人与人之间面对面沟通频率的不断减少,员工在职场中遭受的孤独感愈发严重。而职场孤独感作为工作场景中消极情绪的一个代表,关于其研究目前更多集中于其对员工的工作投入[7]、离职倾向[8]、福利[9]以及工作绩效[10]4268等影响居多。而本研究探讨其对员工创新行为的影响。前人曾探讨过如何减少职场孤独感对个体创新行为的破坏性,其中包括领导成员交换[5]511和专注[11]23作为中介变量。这些研究为全面了解职场孤独感本土化与员工创新行为关系提供了经验证据,但是这些研究更多是关于领导和员工工作投入相关变量对两者的机制研究,并没有过多探讨从自身意愿转变是否能够缓解职场孤独感的危害。意愿指个体为执行目标任务的意愿,反映个体为完成特定行为的意愿程度[12]186。在创新型企业中,只有激发个体的创新意愿,持有创新的态度,才能让其表现出更多的创新行动[13]。因此,创新意愿能够促使个体将注意力从情感缺失向职业追求转变,通过自身心理需求变化弥补情感缺失,从而降低职场孤独感对员工创新行为的消极影响。近年,领导成员交换研究情绪相关变量逐渐引起重视,诸如其已被证实能够调节职场孤独感与员工创新行为的关系,高质量的领导成员交换能够改善负面情绪带来的消极影响[5]511。职场孤独感作为消极情绪是由于面对面交流频率逐渐减少而导致。因此改善个体与领导之间的关系能够缓解职场孤独感对员工创新行为的消极影响。职场孤独感对员工创新行为的影响并不是简单的直接的作用,而是复杂和多方面的。比如与领导同情[5]512或内部动机[11]23等变量交互而形成作用,较少涉及“潜移默化”的个体传统观念探讨两者的关系。而本文主要基于本土文化背景下探讨个体传统性的调节作用。因为个体的社会文化背景会影响员工的价值取向,即其自身的传统性会对个体的行为形成调节作用。以领导成员交换作为两者关系的中介时,个体与领导进行交换的质量可能因文化背景不同而不同;个体不同的社会文化背景也可能改变其对意愿的看法。

综上所述,本文拟回答以下三个研究问题:(1)职场孤独感是否对员工创新行为有显著的影响;(2)职场孤独感如何对员工创新行为发生影响,即影响的机制研究,本文拟从领导成员交换和创新意愿探讨这个问题;(3)职场孤独感对创新行为影响的发生条件研究,认为传统性会显著改变职场孤独感作用的机制。以上问题研究的理论意义在于扩充情感理论的适用范围以及丰富不同文化价值观背景下职场孤独感的后果相关研究,实践意义在于缓解在组织中职场孤独感带来的威胁。

二、理论综述与研究假设

(一)职场孤独感与员工创新行为

职场孤独感指个体在工作中感知到人际关系与理想存在差异时,而个体又不能消除这种差异的感觉而形成的负面情绪。包括两个方面的内容:组织成员身份缺失感和情感剥夺[14]59。情感事件理论认为个体的情感反应对态度以及行为会产生影响[15]。Amabile等(1996)提出消极情绪不利于创造力,而员工创新行为是由于个体情感诱发的动机所刺激而产生,因此情绪对员工进行创新行为的影响较大[16]。

根据情感事件理论,消极情绪的个体更多关注周围工作环境的相关信息,引导其注意力局限于当前个体认为最受刺激的信息上,因此对个体的发散思维产生一定的局限性[17~18]。而创新是在工作过程中萌生新思路或解决问题的方法,并寻求构想或解决问题方案的支持进而在实践中检验[19]。当个体伴随着孤独感思考问题时,其对发散思维的局限会阻碍认知发生变化[20~21]。因此,个体在工作过程中过度关注周围信息的细节对于他们进行创新性活动没有帮助[22]。基于以上分析,提出假设:

H1:职场孤独感对员工创新行为有显著的负向影响。

(二)创新意愿与员工创新行为

创新意愿指个体渴望在某种行为上进行尝试,并为之付出努力的情感程度。创新意愿被证实许多行为相关的前因变量主要通过其影响结果变量[23]。Ajzen(1991)认为当个体的行为意向越强烈,采取行动的可能性也越大[12]182。换言之,创新意愿越强烈,从事创新的一系列活动的可能性也越大。Choi(2004)认为个体的创新意愿能够帮助员工在特定的组织情境下采取创新的方式解决问题[24]。张超利用调查问卷法探讨我国公务员的创新行为发现创新意愿对创新行为的影响呈正相关[25]。基于以上分析,提出假设:

H2:创新意愿对员工创新行为有显著的正向影响。

(三)创新意愿的中介作用

创新意愿是个体是否愿意从事创新活动的前提条件。Fishbein等(2011)综合先前关于意向以及行为的研究发现,两者之间的关系系数为0.75[26]。胡婉丽认为创新行为受个体是否愿意采取创新行为的主观概率影响,概率越高,说明个体创新意愿越高[27]。情感信息理论认为人们会将自身的感受作为信息来源,不同类型的感受会提供不同类型的信息[18]527。因此职场孤独感产生的负面情绪会影响个体信息判断。现有研究表明,Erdil和Ertosun(2011)提及职场孤独感对工作态度呈现负相关[28],而Ajzen(1991)提出态度对于行为意愿存在着正向影响,创新意愿是意愿更具体化更细化的产物[12]206。根据归因理论可以认为职场孤独感对于员工的创新意愿持负向影响。综上研究表明,当个体在职场上的孤独感越强烈,不愿意尝试和付出意愿的心理越强,并且创新意愿作为内部驱动因素更不利于激发其创新行为。基于以上分析,提出以下假设:

H3:创新意愿在职场孤独感对员工创新行为的影响中发挥中介作用。

(四)领导成员交换的中介作用

领导成员交换指组织中的上级由于时间和精力有限,在工作中会将下属划分为“圈内人”和“圈外人”,并与之建立不同质量的交换关系。情绪传染理论认为情绪具有潜意识和自动的特点,并且能够传播给周围人[29]。而职场孤独感作为消极情绪,不但对个体自身有负面影响,并且会将这种负面影响传染给周围人,其中就包括对自己上级产生负面影响,造成的结果是不利于自己与上级更进一步的交换关系。Basu和Green论证了领导成员交换对员工创新行为存在正向影响,即当上级与“圈内人”更多进行交换时,上级会对其提供更多的帮助与支持,进而激发其创新欲望进行创新行为[30]。因此,当员工在职场上的孤独感较高时,对领导持有消极态度和看法,认为领导与自己的交换关系存在风险而不愿意和领导更多接触,而领导因为察觉员工消极态度而视其为“圈外人”,从而不利于员工进行创新性活动。另一方面,当员工与领导交换关系的质量较高时,员工被领导视为“圈内人”,并且可以得到更多物质上和精神上的帮助。而员工也会回馈领导的关心从而更有利于其持积极的态度进行创新行为。基于以上分析,提出如下假设:

H4:领导成员交换在职场孤独感对员工创新行为的影响中发挥中介作用。

(五)员工传统性的调节作用

传统性最初由杨国枢提出的有关本土化的一个概念,它是指人们在传统文化的熏陶下,人们认知以及行为的方式会受到一定影响[31]86~318。中国社会不同于西方国家,中国传统的儒家文化对人们影响深远,并且决定人们日后的心理以及行为特点。因此中国人的价值观受其文化传统性影响,并且是研究中国人行为以及意向重要的变量之一。传统性主要包括孝亲敬祖、安分守成、宿命自保以及男性优越等五个维度,并且这一系列的心理与行为不会随着社会以及时间的发展而消失[31]92。前人研究表明,员工传统性具有调节作用,诸如调节组织公正与员工组织公民行为[32]。员工传统性不仅可以调节组织公民行为,而且对于个体心理与行为之间的关系同样有调节作用,诸如员工传统性能够增强个体感知的组织履约对其离职的负向关系,以及增强了员工敬业度与促进性建言行为的正向影响[33~34]。

基于前人研究成果,本人认为员工传统性在职场孤独感对员工创新行为中发挥调节作用。传统性较高的个体对于同事或者领导具有较强的容忍性,因其可能自身带有安分守己以及宿命自保的观念[31]92。因此个体在很多重要的甚至影响自身发展的事情会慎重考虑。另外,假设3提及职场孤独感对创新意愿有影响,并且两者之间的关系可能受个体所处的社会文化及历史等因素影响。而Aquino等(2006)提出中国的传统价值观鼓励员工通过宽恕来减轻痛苦[35]。因而高传统性个体对创新意愿的影响可能受职场孤独感影响较少,即使员工的孤独感很强烈,高传统性的员工由于受到传统观念即安分守己影响较深,对其自身创新的意愿影响相对较轻;相反对于低传统性员工来说,由于其追求“平等”以及“公平”原则,会因为在组织中认为别人不重视自己而选择自暴自弃,更不利于自身对创新的渴求。

另一方面,Farh等(1997)在研究组织管理领域时,认为“遵从权威”是员工传统性的重要维度[32]421。Hui等(2004)对中国的员工进行相关调查发现传统性能够调节领导成员交换与组织公民行为的关系[36]。基于此可知,员工传统性可以调节个体的行为表现,并且领导成员交换导致结果的过程中也可能因为员工价值观不同而存在差异。因而,本人认为员工传统性调节领导成员交换与员工创新行为的关系。Liu等(2010)提出组织为了和睦相处,儒家文化价值观鼓励宽恕[37]。当员工传统性较高时,孤独的员工仍会遵从领导的权威,与领导更多接触和交流,而领导也会对其提供更多帮助,有利于员工创造力的发展。当员工传统性较低时,他们会更少忍受容忍关于领导的一切行为,因为他们凡事更多遵循”诱因-平衡“的原则,即”领导怎么对我,我也怎么对待领导”,不利于与领导形成交换关系进而影响员工从事创新性活动[38]。基于以上分析,提出假设:

H5a:员工传统性在职场孤独感与创新意愿的影响过程中具有正向调节作用,即员工传统性越高,职场孤独感对创新意愿的影响会削弱。

H5b:员工传统性在领导成员交换与员工创新行为的影响过程中具有正向调节作用,即传统性越高,领导成员交换对员工创新行为的影响越大。

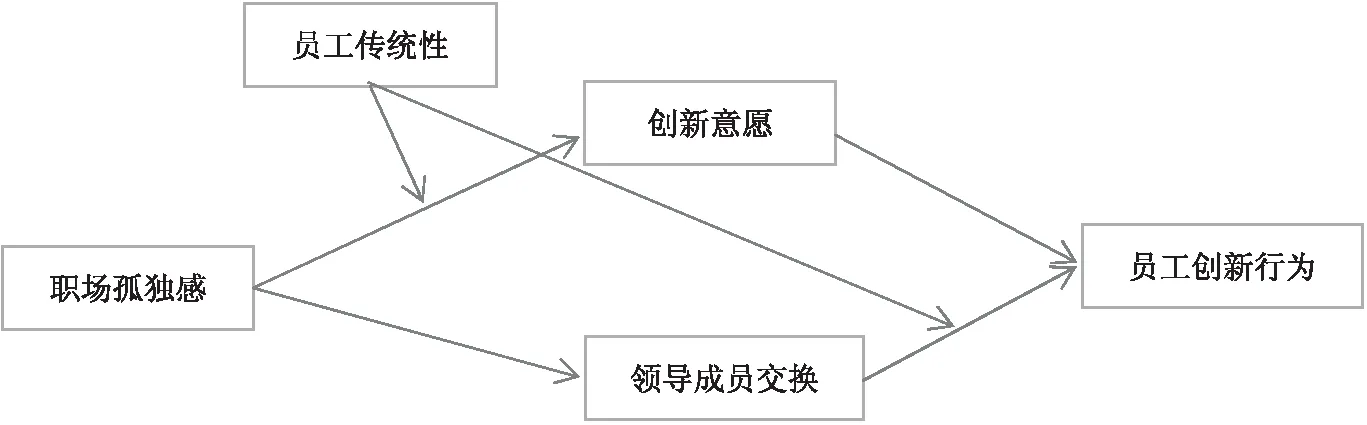

根据以上假设,本文的模型如图1:

图1 研究模型图

三、研究方法

(一)研究程序与样本

本研究的调查问卷在2018年12月至2019年1月展开。调查企业选择标准为:(1)成立时间至少为1年;(2)规模至少80人以上。选取的对象主要为某高校商学院MBA学员所在的民营企业或国有企业。最后经过讨论筛选6家企业作为调查对象,其中包括5家民营企业,1家国有企业,调查对象地点主要集中于广东珠海、北京以及宁夏银川,行业分布主要在IT、房地产、花卉产业等,这有利于研究所需数据来源的广泛性以及可靠性。问卷的发放主要采用纸质问卷。企业的员工是本次研究的主要对象。研究共收集问卷467份,对样本进行筛选,剔除答案全部相同以及填写不完整的问卷,最终得到有效问卷共385份,有效率达82.4%。

(二)变量的测量

本文的量表主要来自中国本土和西方文献,在搜集过程中对比不同的测量方式,并且基于原有的目的以及研究内容选择最适合的量表。对于英文量表,我们将英文原版与中文翻译进行对照,最终形成包括职场孤独感,创新意愿、领导成员交换、员工传统性以及员工创新行为的量表。本文问卷主要采用的是Likert5点量表的评分方式,从完全不符合到完全符合五个级别,分数为1~5。(1)职场孤独感量表引用Wright修订的双维度量表,简称LAWS量表,该量表主要包括16个题目,其中情感剥夺9题,组织成员身份缺失7题,该量表是目前在国内外认可度最高以及最普及的量表[14]63。例如:“在工作中的压力大时,我时常感觉自己被抛弃;我经常感觉自己被同事忽略;在工作中我经常感到空虚。”(2)创新意愿量表采用胡婉丽的量表,量表主要包括创新态度、外部规范以及知觉行为控制三个维度,该量表主要包括12个题目。诸如:“我认为采用新思想或新方法是有利的;我喜欢用心思想或新方法解决问题;我在实施新思想或新方法的过程中取得进步。”[27]145(3)领导成员交换采用Graen和Uhl-Bien(1995)包括7个题目的单维度量表对领导成员交换进行测量[39]。例如:“我的上级愿意帮助我解决在工作层面的难题,我和上级之间的工作关系时有效的,我信任我的上级,坚决为他/她做出的决策进行辩护。(4)员工传统性量表主要采用樊景立(1997)开发的量表,该量表被广大学者所引用,并且具有很好的信度,主要包括5个题目,诸如:“要避免发生错误,最好办法是听从长者的话;父母的要求即使不合理,子女也应照做。”[32]428(5)员工创新行为的量表采用George等(2001)开发的量表,该量表主要包括13个题目,诸如:“提出改善质量的好办法;不怕承认风险;发扬以及拥护他人的想法。”[40](6)控制变量。控制变量包括:以性别、年龄段以及学历作为控制变量。

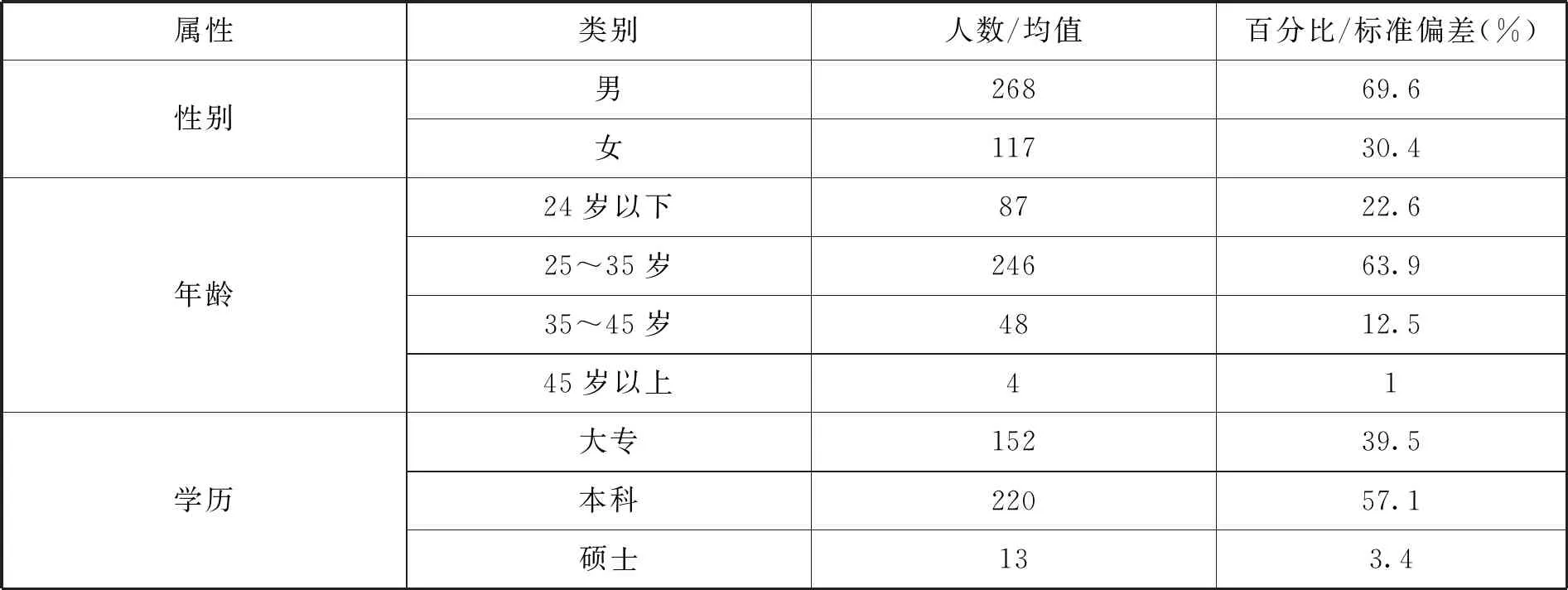

(三)描述性统计分析

本文共收集了有效问卷样本385份,分别从性别、学历、年龄进行描述分析,具体见表1所示。男性、女性所占比例分别为69.6%、30.4%;主要人群集中于25~35岁之间,所占比率为63.9%;在学历方面主要以本科生为主为220人,所占比率为57.1%。

表1 基本信息描述分析

四、数据分析结果

(一)信度和效度检验

对于信度的检验,本文主要采取的是Cronbach α系数,该系数又称克朗巴哈系数。信度反映的是量表的可信程度,Cronbach α系数的值通常介于0~1之间。运用SPSS22.0软件结果显示:职场孤独感、创新意愿、领导成员交换、个人传统性以及员工创新行为的Cronbach’s Alpha系数分別为0.948、0.939、0.901、0.851、0.944,均大于0.70的标准,表明变量具有良好的内部一致性信度。对于效度,本文只要通过验证性因子分析得出的卡方与自由度的比值、适配指数等常见拟合数值进行分析。运用Amos23.0,得到表2所示的结果。根据表中的各项数据可知,本次研究量表指标值基本达到了可以接受的水平,表明量表具有较好的效度。

表2 测量量表的拟合指标值

表2(续)

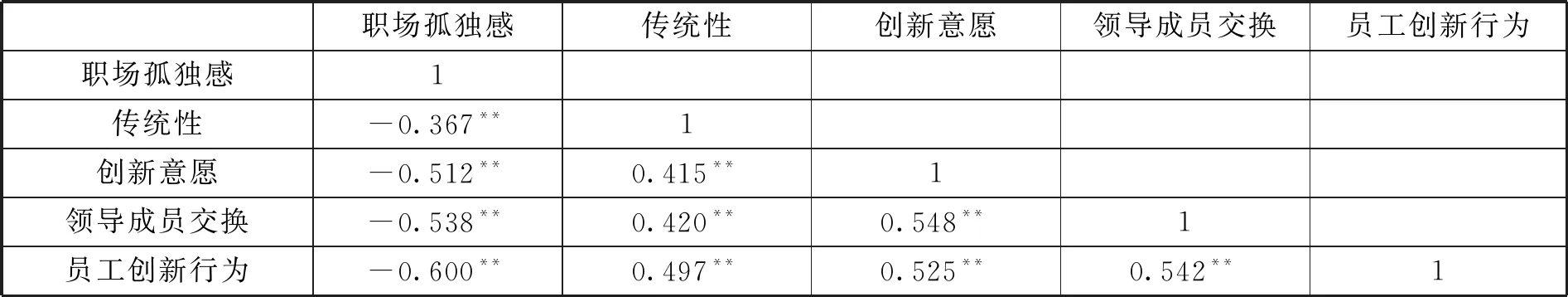

(二)相关性分析

主要采用SPSS22.0进行分析,由表3的相关性系数可以发现,职场孤独感与员工创新行为(r=-0.600,p<0.01)具有显著负相关;职场孤独感与创新意愿(r=-0.512,p<0.01)具有显著负相关;领导成员交换与员工创新行为(r=0.542,p<0.01)具有显著的正相关;创新意愿与员工创新行为(r=0.525,p<0.01)具有显著正相关。因此初步验证了假设1和假设2。

表3 各变量的相关系数

注:**P<0.01。

(三)假设检验

1.职场孤独感分别与创新意愿、领导成员交换对员工创新行为的假设检验

对于文中提到的假设1和假设2,本研究以员工创新行为作为结果变量构建模型图1,通过前面的相关性分析,我们可以发现涉及的变量得到验证,因此决定采取回归分析进一步检验。在回归分析的结果中,调整后的R方是重要的依据。如表4所示:假设1认为职场孤独感对员工创新行为具有显著的负向影响。根据表4的M2可以发现,在控制了性别、年龄段以及学历后,职场孤独感对员工创新行为有显著的负向影响(β=-0.383,p<0.001),假设1成立。对于假设2认为创新意愿对员工创新行为有正相关,同样控制了性别、年龄段以及学历后,由M2可知创新意愿对员工创新行为存在正相关(β=0.200,p<0.001)。故假设2成立。

表4 回归分析结果

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

中介效应。假设3认为,创新意愿在职场孤独感对员工创新行为的驱动过程中具有中介作用。根据表5可知,职场孤独感对员工创新行为的总效应为-0.609,对应的置信区间不包含0,表明总效应存在。 职场孤独感对员工创新行为的直接效应为-0.388,对应的置信区间不包含0,表明直接效应存在。职场孤独感通过创新意愿对员工创新行为的间接效应为-0.104,对应的置信区间不包含0,表明间接效应存在;职场孤独感通过领导成员交换对创新行为的间接效应为-0.117,对应的置信区间不包含0,表明间接效应存在,即假设4成立。

表5 中介检验

2.员工传统性的调节作用

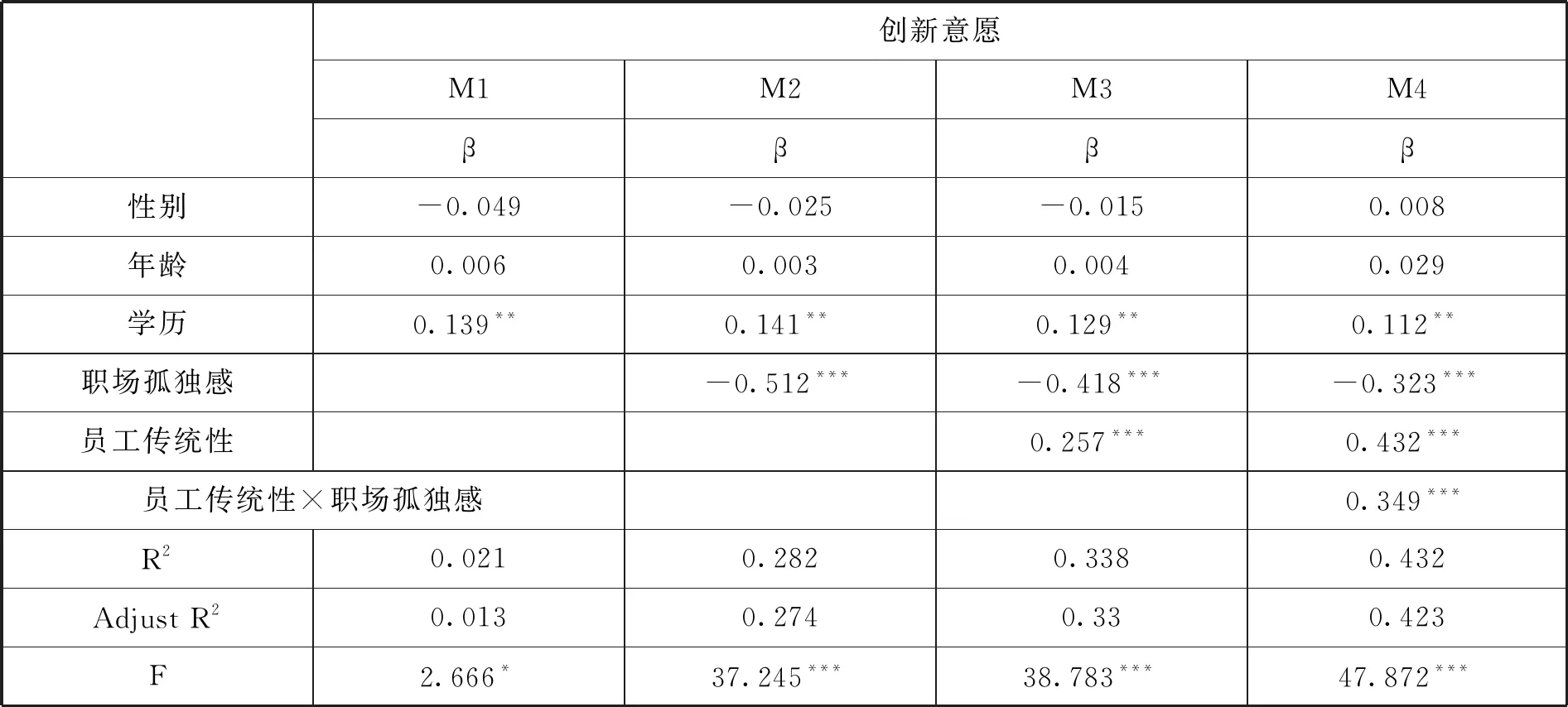

假设5认为,员工传统性在职场孤独感与创新意愿之间发挥调节作用。为了统一变量的单位以及便于分析,本研究首先对变量进行中心化处理后再进行回归分析。以性别、年龄段以及学历作为控制变量,职场孤独感和员工传统性作为自变量和调节变量,创新意愿作为因变量进行调节检验分析。根据表6的M4模型得到,职场孤独感x员工传统性(β=0.349,p<0.001)具有显著的正向调节作用,假设5a成立。

表6 调节变量检验结果1

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

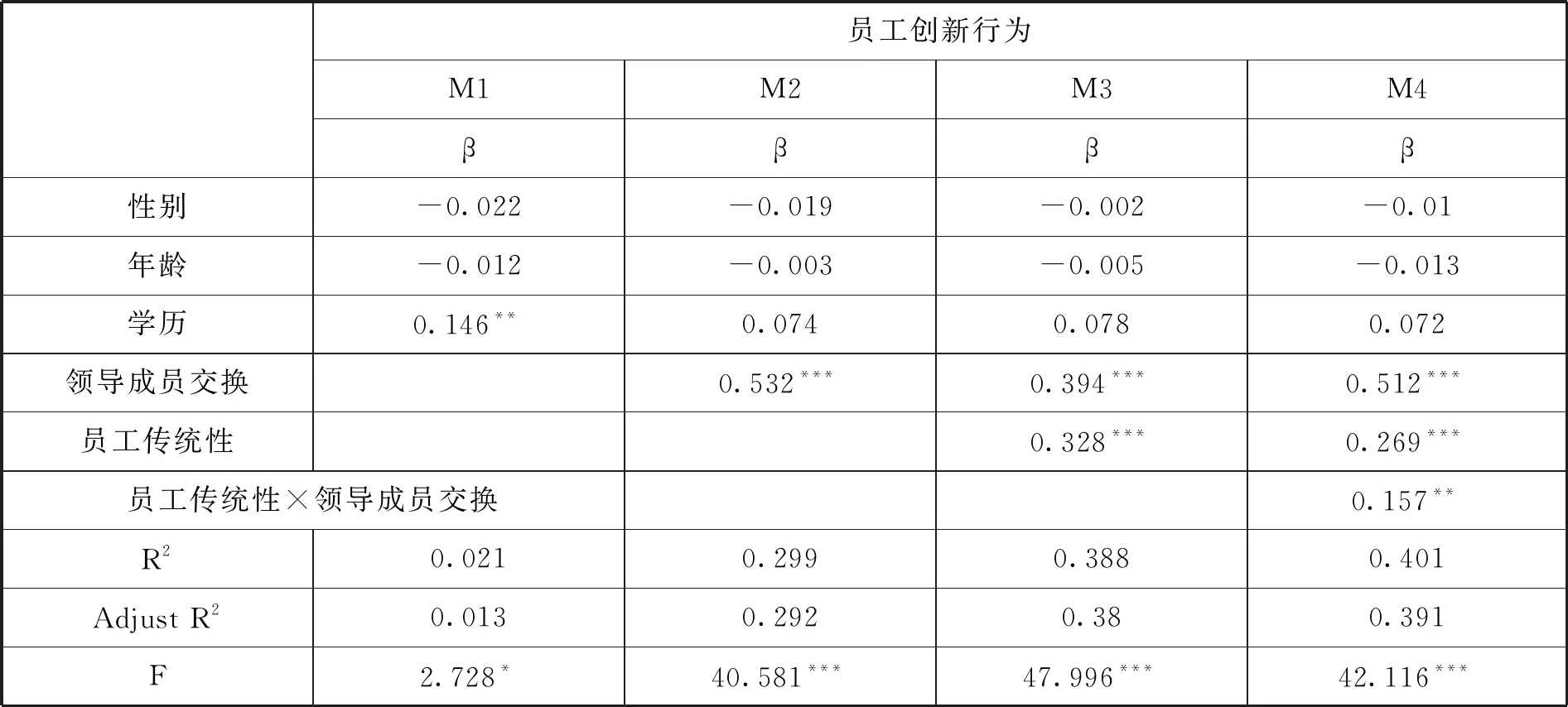

假设5b认为员工传统性能够调节领导成员交换与员工创新行为的关系。根据假设5b分析,结果如表7可以知道领导成员交换×员工传统性(β=0.157,p<0.01)具有显著正向影响,表明员工传统性在领导成员交换对员工创新行为具有显著正向调节作用,假设成立。

表7 调节变量检验结果2

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

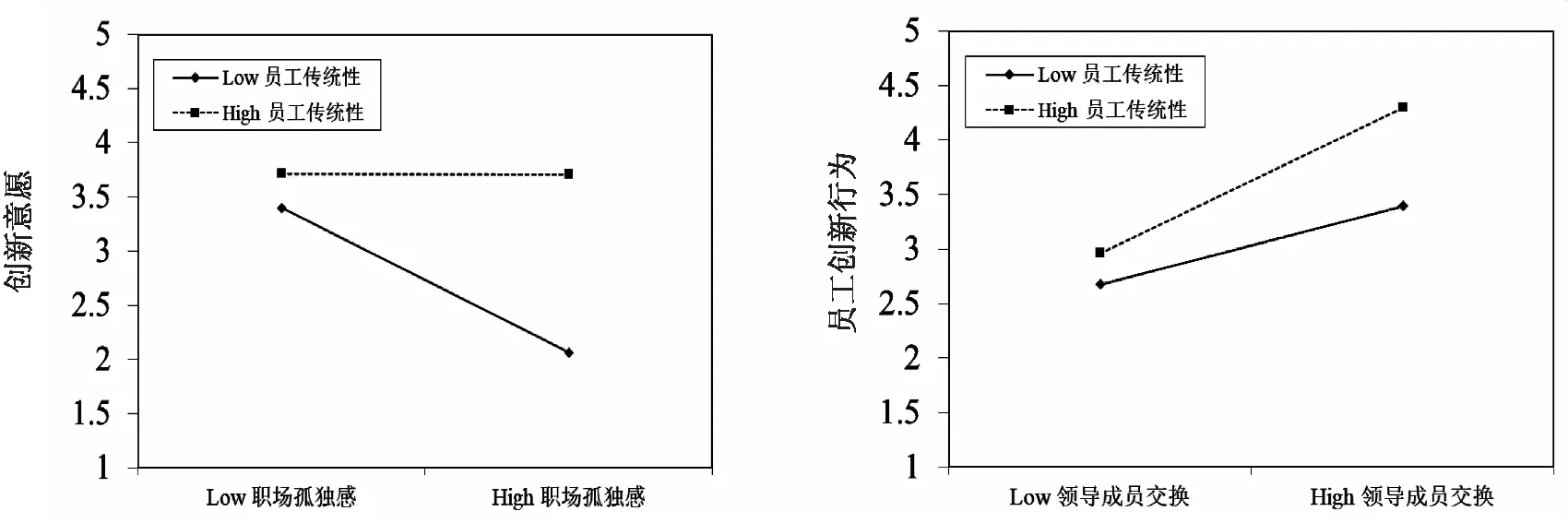

为了更清晰判断员工传统性发挥的调节作用,本次研究以Aiken(1991)等的分析方法制作了调节效果示意图,根据图2可知,对于高传统性的员工,职场孤独感与创新意愿的负向关系被削弱,领导成员交换与员工创新行为的正向影响关系更为明显,假设5a,5b更进一步得到验证。

图2 调节效果图

五、讨论与启示

(一)研究结论与理论贡献

本文研究职场孤独感对员工创新行为的影响及其作用机制。研究发现:首先,职场孤独感通过创新意愿负向影响员工创新行为,与此同时,职场孤独感也会通过领导成员交换负向影响员工创新行为;第二,员工传统性发挥了调节作用,增强领导成员交换与员工创新行为的正向影响,相比于低传统性员工,这一关系在高传统性的员工中更强。最后,员工传统性也正向调节了职场孤独感对创新意愿的关系。

本研究的理论贡献有以下几点:

第一,本研究响应了Wright(2006)的呼吁,继续探究职场孤独感影响的经济后果研究[14]66。本文研究了职场孤独感对员工创新行为的影响以及其作用路径。研究结果表明,职场孤独感能够降低员工的创新意愿;创新意愿、领导成员交换以及员工传统性是影响员工创新行为的内在机制。目前国内关于职场孤独感对员工创造力的探究仍不多,其中的学者诸如Peng等主要以领导成员交换作为职场孤独感与员工创新行为的中介机制[5]511。而本次研究同时也证明了情绪传染理论解析领导成员交换的中介作用,但创新意愿则进一步丰富了职场孤独感与员工创新行为的内部机制。

第二,本研究验证了员工传统性作为一个边界条件的重要性,扩展了情感信息理论和情绪传染理论应用时的理论边界。员工传统性的调节作用能够为我们理解员工与领导的交流程度影响个体创新行为提供了线索。前面提及,当员工的传统性较高时,个体与领导之间的熟悉程度对他们进行创新性活动影响相对影响会大。当个体对于领导而言,从“圈外人”转变成“圈内人”时,可以得到更多有利于自身发展的信息,从而更有利于其进行创新性活动。相反,低员工传统性的员工因为更多不认可领导的做法或者权威,从而不利于他们积极调整心态面对未知的事物。同样,传统性能够调节职场孤独感对创新意愿的关系,传统性高的个体因其考虑“安分守己”,即使在工作中经历孤独,在家人的支持下会改变看法。因此我们认为员工的传统性一般会增强领导成员交换对员工创新行为的关系和削弱职场孤独感对创新意愿的关系,这在本次研究结果中也得到了验证。本次的研究结果启发未来的研究可以结合中国传统文化的大背景下探究职场孤独感对员工创新方面变量的影响。

(二)管理启示

在管理实践当中,职场孤独感对员工进行创造性活动伤害很大[5]510。尽管许多企业已经开始着手解决员工情感方面的问题,但是并没有针对员工的痛点进行,尤其很多企业的管理者过于强调员工为企业带来利润,而在这一过程中更是直接选择忽略员工个人感受。本次研究启示企业可根据下面的方法进一步提高员工的创新行为。

第一,为促进员工进行创新的行为,企业应该采取恰当的方式缓解员工的职场孤独感,尽量满足企业员工在社交方面的心理需求。诸如鼓励员工积极参加公司集体或者部门团建活动或者为未婚男女举行相亲大会等。

第二,本文研究表明创新意愿和领导成员交换在职场孤独感对员工创新行为的影响中发挥中介作用,这意味着企业要重视员工创新意愿的激发以及领导与员工要更多地接触。企业可以通过培养员工对创新方面的喜好,营造专有的创新氛围,并且让领导更多参与其中,最重要的是让员工知道创新源于日常,而且并非不可完成,从而促进员工进行更多的创新行为[41]。

第三,员工职场孤独感的产生离不开领导者的关怀,因此企业应该针对管理层开展培训活动,教导管理层如何应对以及尽量防范员工孤独感的产生,通过营造一个积极、向上以及和谐的组织氛围,避免员工孤独感的产生,更有利于他们的创造力发挥以及工作表现更出色。

第四,本文研究发现传统性在员工职场孤独感对创新行为的影响中发挥调节效应,因此组织招聘时可以尽量录用传统性相对较高的员工,因为他们会遵从“上尊下卑”原则,并且在个人发展方面希望领导能够给予帮助,会比低传统性的人更趋向于冷静以及理性进行判断,不仅有利于其心态的调整和转变,也有利于提升其在工作中创新的自信心。

(三)研究局限性

本研究不可避免存在局限性与不足。首先,本研究主要采用横截面调查研究,在评估概念之间的因果关系相对没有采取多源或者追踪研究设计严密。诸如Wright(2006)提出职场孤独感是由于个体在工作中感知到其人际关系与现实之间的差距,显然从逻辑上需要一定的时间间隔,而在未来的探究中可以采用纵向数据追踪检验因果关系更为严密[14]66。然后,员工传统性问卷主要采用樊景立等的尊重权威的维度[32]428,而杨国枢等提出关于传统性提出的五个维度在本次研究并没有一一进行测量以及验证。未来关于职场孤独感对员工创新行为的探究可以比较传统性的不同维度引起的外部调节是否存在异同性,诸如杨国枢等传统性中的平权开放、两性平等[31]95-105是否会增强职场孤独感对创新意愿的关系。最后,由于本次的量表有来自西方的量表,尽管在本次研究中进行了翻译处理,但是中西方文化毕竟存在差异,未来对于职场孤独感的测量仍需要以中国背景下进行更进一步的研究,并开发符合中国情景的量表。