济宁汉碑天下半 任城王陵题刻丰

——济宁博物馆汉碑堂和东汉任城王陵题刻考察记

王 栋

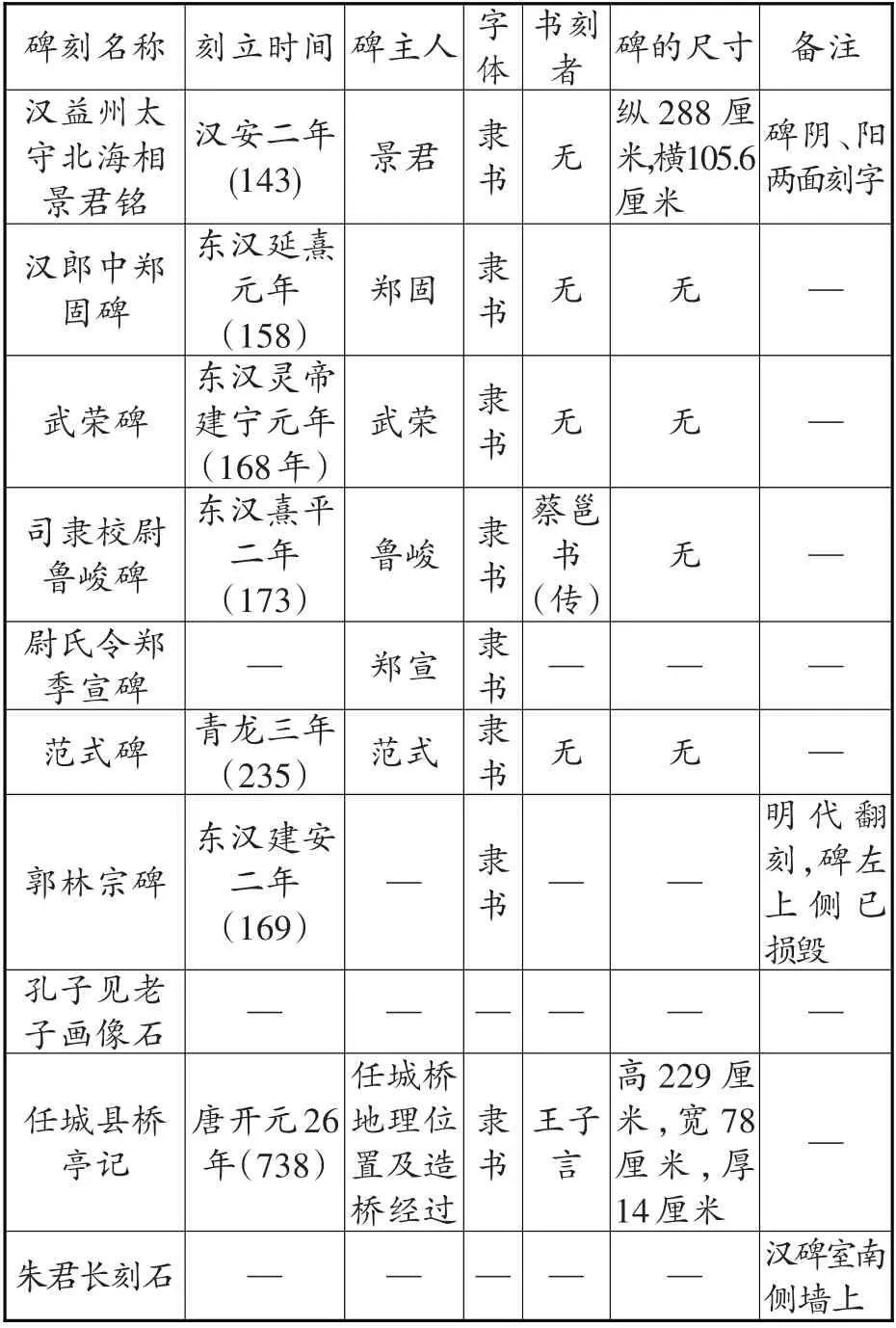

济宁市博物馆是全国著名的爱国主义教育基地,全国重点博物馆。馆内的济宁千秋、济宁精品文物展、运河之都——济宁和朱复堪书法艺术展是常设展览,来此的游客通过这些展览可以领略和感知济宁地区厚重的人文风貌。博物馆东侧的铁塔寺古建筑群,是公元560 年的北齐文化遗存。铁塔寺西侧的汉碑室,是由时任济宁市教育局局长的王大恕于1929 年主持修建,原名“小金石馆”。从汉碑室介绍得知,该馆共存放汉碑八种及其他刻石十余种。这是一栋坐东朝西面阔五间的古建筑,所藏的八种汉碑及唐代碑刻《任城县桥亭记》在汉碑室中呈“一”字排开,高低错落,方圆并举。这些汉碑自汉安二年(公元143 年)一直持续到魏明帝青龙三年(公元235 年),时间跨度长达近一个世纪,集中反映了东汉到三国魏时的字体变化、丧葬风俗和地域民风,是这一时期济宁乃至全国汉代碑制文化、汉字书法艺术发展的缩影。从其所藏的这些碑刻来看,基本情形如表1:

表1 济南博物馆馆藏汉碑及唐代碑刻

按济宁汉碑室现存的八通汉碑来看,所用字体均为隶书,书体风格多样,变化万千,是东汉到三国时期隶书发展的重要文献遗存。在汉碑室中,南面墙壁镶嵌的是朱君长刻石和另外三块刻石,地上所立碑石自南向北依次是《鲁峻碑》、庐江太守《范式碑》《郭林宗碑》《郑固碑》《景君碑》《郑宣碑》《武荣碑》、任城县《桥亭记》《孔子见老子画像石》,北面墙上镶嵌的是汉碑室兴建原起碑刻,后面墙壁有历代名家书刻和《九成宫醴泉铭》翻刻刻石。

据汉碑室所存的碑刻来看,从字体上看,涉及篆书(碑额)、隶书、楷书和行书;从时代上看,自汉代开始,直至民国;从书法风格上看,或朴茂厚重,或秀逸圆劲,或率真刚健,它们对研究汉代隶书乃至中国书法发展的变迁有重要的参考价值。

这些碑刻主要是汉代隶书、唐代隶书、历代名家书刻和《九成宫醴泉铭》《郭林宗碑》的翻刻,这些汉代及后世的碑刻,从其书体发展变迁来看,是研究我国汉字演变特别是书法艺术演变的重要实物资料。

从汉碑室的汉代碑刻来看,自《景君碑》到《范式碑》的刻立时间来看,这一时期正是汉代隶书发展成熟鼎盛时期。汉隶的平稳公正、飘逸灵动、朴拙厚重的多变风格在这些碑刻中体现的淋漓尽致。历代名家多有评价,推崇备至,《集古录》《金石录》《隶续》《平碑记》《金石文字记》《金石萃编》《隶释》《庚子销夏记》《广艺舟双楫》等均有著录,它们是研究汉代历史与书法艺术的珍贵资料。不管是《景君碑》的结构淳古,风神飘逸,还是《鲁峻碑》的丰腴萧散,古逸之致,亦或是《郑固碑》的扁阔端严,古健雅洁,都是汉代隶书风格迥异的代表。不论是专业名家所书,还是普通匠人之手,都是汉代隶书的真实写照。

《孔子见老子画像石》画面布局疏朗,简洁明快,人物形象生动,细腻传神,雕刻技法娴熟流畅,是汉代石刻艺术中具有很高艺术价值的作品。

近年来,好多国内外专家、学者通过研习和考察,一致认为济宁汉碑室的汉碑在全国是独一无二的,这些汉碑精品成了凝固的历史,它贯穿了我国隶书产生、发展、演化的全过程,对于研究汉代历史和书法艺术具有重要意义。

汉碑室内的《任城县桥亭记》是唐代开元26年(738)刻,游芳撰文,王子言隶书,王日云篆额。该碑保存完好,惟下部有损毁,整体字迹清晰,刀法娴熟,点画形态饱满,是唐代隶书的典型代表作。该碑共19 行,每行字数不等,最多41字,最少14字,共计669字,碑额两行六字,为唐代篆书碑额通行书写风格。王子言著录中未见。

从该碑书写艺术特点来看,它与同时期《唐御史台精舍碑》(723 年)、《大智禅师碑》(736年)、《石台孝经》(745 年),有众多相似之处。该碑较《石台孝经》的丰腴华丽、庄严恢弘有其自身的苍劲庄严,骨力劲挺,与《大智禅师碑》有同工之妙。该碑虽远处皇都,无唐隶名家的点睛之妙,却也是唐代隶书“以楷为体,以隶挑踢”的书写之法。诚如清代的钱泳在《书学》中对唐人的隶书评价时所说:“唐人隶书,昔人谓皆出诸汉碑,非也。汉人各种碑碣,一碑有一碑之面貌,无有同者,即瓦当印章,以至铜器款识皆然,所谓俯拾即是,都归自然。

汉碑室内的其他碑刻作品也充分展示了唐以后不同书体的风格面貌,是每个时代的审美情趣和艺术追求的真实写照。

“济宁汉碑半天下,天下汉碑看山东”的盛誉并非虚语,济宁博物馆汉碑室内的碑刻就是最好的明证。

参观完济宁博物馆,我们又来到济宁市北的肖王庄附近,这里有东汉任城王及其配偶的墓葬群。从出土墓形制结构来看可与北京大葆薹、老山西汉墓相媲美,在东汉大型墓中颇具特色,对研究汉代诸侯王葬制的发展演变,乃为重要的实物资料。20 世纪90 年代王陵一号墓对外开放,它以其规模宏大、结构形制独特、材料使用考究而吸引中外游客前来观览。

一号汉墓在被盗掘的情况下,仍出土了大量文物,有陶器、玉器、石器、铜器及其他,其中三件玉器为国家一级文物。在这些出土的文物中,特别值得一提的是该墓使用的黄肠题凑刻石。一号汉墓使用石材4000 余块,其中大部分石块上都有字,有铭刻和朱书两类。据《东汉任城王陵》一书记载:“黄肠石壁内面、棺床石、封墙石上铭刻和朱书合计782 块,为全国已见之最。”这些黄肠石题刻为先书后刻,均采用竖刻横放的形式。从所见铭刻和朱书,多者十字,少者仅一字,四到六字居多,内容大多为当时的地名和管理官员、石工、送石者的姓名籍贯以及石块的尺寸、编码等。这些简单的铭文,却包含了重要的古代法律制度、陵墓制度、文字发展演变等研究资料。这些刻字所用书体为民间隶书,用笔简洁明快、质朴大方,遒劲挺拔,是东汉时期通俗隶书的典型代表作品,对研究汉字的字体演变和东汉书法艺术有重要价值。

任城王一号汉墓黄肠石题刻的文字从其内容来看,有以下七种情况。

1.地名+人名,如“梁国已氏魏贤”“金乡陈能”“金乡马初”“梁国薄马卯”“梁国宁陵许文”“鲁国戴元”“任城段伯”等。

2.地名+人名+数字,如“须昌沐孙有大石十五头”等。

3.地名,如“梁国已氏”“东平无盐”“东平须昌”等。

4.人名,如“伊憙”“张吉”“张文”“时生”“元于昌”“王交”“李季”“薛徐长”“薛徐仲”“薛颜别”等。

5.数字,如“十八”。

6.尺寸,如“尺”“尺一”“九寸”等。

7.不详其意,如“大”字等。

将这些铭刻地名与《后汉书·郡国志》记载地名对照来看,一号汉墓黄肠题石刻字涉及任城国及相邻的封国、郡、县名多达25 处,计有任城国的任城县,东平国及所属富成、无盐、须昌、东平陆、章县,鲁国及所属鲁、邹、蕃、薛、文阳县,梁国(郡)及所属睢阳、宁陵、下邑、薄、已氏县,山阳郡及所属金乡县、高平侯国,沛国的滕(公丘)县,较远的县侯国2 处,有常山国的都乡侯国,上党郡的高都县。这些地名的记载,对考证东汉地方行政制度区划提供了重要的实物资料,同时也是推断该墓年代的佐证之一。

汉任城王墓题刻数量巨大,黄肠石出自不同地域,题刻出自不同书刻匠之手,故其书法风格多样,变化多端,以其风格来看可以分为以下几类。

1.平稳工整类。这类刻石对每字都精心布置,点画形态工稳大方,字势平和,整体布局统一有度。如:“东平陆唐子”“东平无盐”“邹祭尊石治章”“邹石治章”“鲁武央武”“鲁柏仲”“时生”等。

2.率意烂漫类。这类刻石刻工雕琢率意,点画收放自然,长短不一,笔势大开大合,结体或纵或横,即随字形而变,以横势为多,自然活泼。如:“富成曹文”“富成徐仲”“山阳高平鐘生”“金乡陈能”“金乡韩光”“薛公伯当”“马初”“金初治”“鲁柏元仲华”“金山乡吴伯石”“鲁中武”“高都石”等。

3.板滞拘谨类。这类刻石作品字多较小,雕刻迟缓,点画形态拘谨,增减笔画现象较多,无顾盼神飞之态。如:“鲁国文阳张鱼石”“薛顏别徐文”“平陆孙少”“鲁石工伯华”等。

4.跌宕遒丽类。本类刻石作品有书丹之迹,用笔精准,波挑笔画自然,点线张力毕现,体势宽绰自然,笔势开张,飘逸波笔尤其如此,与汉代简牍中的作品多相似之处。如:“须昌沐孙有大石十五头”“伊意”“无盐逢”“孙”“下邑”等。

在众多的刻石题字中,有简写字出现,与文字相同的其他刻石作品对比来看,字的部首代替,或简单勾勒成字酷似今天的文字或字母。如“金乡马初”中的“乡”字简写成“阝”或“卩”,“富成曹文”中的“曹”字简写象“乙”。这种现象与刻工的文化水平、个人审美、交互作用是否有直接关系不得而知,但是对汉字的简化书写未必不是有意义的尝试,它对后世的汉字形体变革有积极的作用。

隶书作为汉代的通行字体,由隶变而成,是战国古隶发展变化的结果。西汉初期篆书到隶书的变革基本完成,到东汉时期,隶书发展到成熟稳定状态。随着社会发展,在实用需求和审美需求的双重引导下,汉代隶书出现了通俗隶书和典型隶书两大类型,即正体与俗体。

任城王一号汉墓黄肠题石刻字从内容、书法风格上的分类情况可以对汉代隶书正体与俗体的发展关系有一个较为清晰的脉络。

汉代隶书的发展,经历了萌芽发展到成熟鼎盛再到变革丰富三个阶段。从篆书到隶书的转化,改曲为直、删繁就简和合并同类是其主要方法。初始的隶书如长沙马王堆帛书、江陵张山汉简,是隶变的前沿。西汉武帝至东汉前期为隶书的发展时期。其特征主要表现在丰富笔画上,通俗隶书除个别字的笔画中保留篆意外,其基本笔画均是朴实、率意、径直,结体方正,自然活泼而无成法,如本地区的《五凤刻石》《莱子侯刻石》《金乡鱼山刻石》等。而此时典型隶书的波挑笔画却得到长足发展,笔画飘逸,线条舒展,体取横势,如居延汉简,武威仪礼简等。

东汉桓灵二帝为隶书的成熟鼎盛时期。此阶段通俗隶书依然保持着前期的特点,但它们中的楷书因素日趋明显化,如定县北庄汉墓黄肠石题刻。而典型隶书本阶段发展最快,用笔周到,波挑分明,笔画飘逸,结构严谨,呈典雅俊逸之美。如本地区的《乙瑛碑》《郑固碑》《武荣碑》等各具艺术特色。

典型隶书日趋丰实规整,然而这种被艺术化、典雅化的隶书,其用笔复杂,囿于成法,逐渐脱离民众,失去了大众化这条生命线,故日趋僵化,汉末至魏晋仅百余年的时间,遂被新书体所接替。相反,通俗隶书因用笔简洁被民众所发扬,有着较强的生命力,它遵循自己的规律,在发展的同时,也孕育滋长了另一种新的书体——楷书,并日趋明显化,汉任城王墓鼂刻充分证明这一点,通俗隶书中不少字含有楷书的因素,笔画带有楷书的特征。如“木”字旁写成类似长点的撇笔,入笔重收笔轻,无挑法,与楷书的写法接近,而典型隶书撇笔处入笔轻,至收笔处重按上挑;“长”字捺笔写成一长点笔,这在楷书的行书写法中很常见,而典型隶书的写法有明显的燕尾挑笔;“东”字的撇笔收笔处为顺笔出锋,近似楷书的书法,而典型隶书则为回笔收锋。虽然说它们不是那么标准的楷书,但却已具楷书的笔画形态。这些代表着新力量新生命的因素,正是隶书向楷书转化的原动力,换言之楷书的序幕即将慢慢地揭开。从汉任城王汉墓黄肠题刻来看,正是隶楷互相融合发展的阶段。

汉任城王墓黄肠题记刻石,数量众多,弥足珍贵,对探讨研究汉代隶书诸方面具有重要的意义,主要表现在隶书类型和文字演化方面,至于它的艺术性则远不如该方面的意义那样突出。