从“克和千克”三种教材对比谈起

吴丹

[摘要]教师只有理解教材中每一个例题和习题的设计意图,比较不同版本教材的编排体系和不同教学设计的优劣性,才能设计出适合学生的教学。对比和分析人教版、苏教版和浙教版三套教材中关于“克和千克”教学内容的教材立意、素材选择和特色方法,给出相关的教学建议。

[关键词]克和千克;教材比较;教学建议

[中图分类号]

G623.5

[文献标识码]A

[文章编号] 1007-9068( 2020)11-0013-02

“克和千克”是“数与代数”版块的内容,主要是通过丰富的摸一摸、估一估、掂一掂等动手操作活动,让学生直观地感受克和千克这两个质量单位,以及称重量的工具(如天平)。

很多教师在教学“克和千克”时都是通过很多的学具和教具,让学生经历“量”的形成过程,但却造成课堂秩序难以控制,学习效果不佳。为了合理地安排教学活动让学生在原有的认知和经验基础上增长知识,我对人教版、苏教版、浙教版这三种教材的“克和千克”内容从教材立意、素材选择和特色方法这三个角度进行比较分析,并提出合理的教学建议。

一、对三个版本教材的分析

1.人教版教材

“克和千克”是人教版教材二年级下册第八单元的独立单元内容。

教材立意:通过用手掂一掂等操作活动,使学生感悟到计量比较轻的物品常用“克”作单位;称量比较轻的物品常用天平。通过估计和称物品等活动,使学生感悟到计量比较重的物品常用“千克”作单位;称量比较重的物品可以用盘秤、电子秤、体重秤等。通过对常见物品重量的估计,使学生能估算出大约重量,并能合理选择物品的重量单位,建立数学与生活的联系。

素材選择:在“克”的新授环节,教材出示了绿箭口香糖、12克菊花茶、100克美味瓜子、1个2分硬币、天平等素材,然后通过“画外音”的小天使提问:“1克有多重?”“用手掂一掂,感觉怎么样?”帮助学生在掂一掂中建立l克和几十克的量感,为后面的估计重量提供想象的基础。在“千克”的新授环节,教材出示了5千克的洗衣液、25千克的苹果、2袋盐重1000克,再通过“画外音”的小天使提问和提示:“1千克有多重?”“净含量指桶里、箱里的物品实际有多重。”“指针指着几,就表示所称的物品有多重。”“掂一掂1千克的物品,体会一下有多重。”帮助学生建立1千克的量感。最后通过“你知道吗?”引出生活中的各种秤,以及斤、两等重量单位。

教材在练习部分提供了大量具有生活意义的情境图,让学生能正确地选择物品的重量单位,读出秤面上的重量,比较物品的轻重。

特色方法:在“克和千克”单元中帮助学生建立克与千克的量感,让学生根据自己的感觉去估一估生活中常见的物体,发展他们的估量意识。

2.苏教版教材

“克和千克”是苏教版教材三年级上册第二单元的内容。

教材立意:通过一个数学问题让学生发现学习重量单位的必要性,然后在称物体重量的过程中帮助学生逐渐建立1克、3克、6克、10克、1千克的重量感觉,领悟到计量比较轻的物品常用克作单位,计量比较重的物品常用千克作单位。

素材选择:由“这两袋食品,哪袋重一些?”激发学生产生学习克和千克的需求,了解可以用手掂一掂、用秤称一称感知物体有多重。在“克”的新授环节,教材出示了重大约1克的1分、大约3克的1角、大约6克的1元硬币和10克黄豆,让学生在掂一掂中积累数学活动经验。在“千克”的新授环节,教材通过“一袋盐重500克,2袋盐重多少克?”引出“1千克=1000克”,沟通了克和千克之间的重量关系。最后通过“你知道吗?”拓展了斤、两等其他重量单位的知识内容。

教材在练习部分给出了大量具有生活意义的情境图,让学生能正确地选择物品的重量单位,读出秤面上的重量,比较物品的轻重,用算式计算出物体的重量等。

特色方法:“克和千克”单元让学生经历了感知重量的必要性、了解什么是克和千克、怎么估计物体的重量、怎么计算物体的重量等活动,借助大量的生活情境帮助学生建立克和千克等重量单位的量感。

3.浙教版教材

浙教版教材中的“克和千克”是在二年级下册的第三单元中,与三位数和四位数的读写法等知识在同一个单元。

教材立意:先由实验和生活情境让学生初步感知克和千克,然后介绍生活中各种称物体的秤,引导学生在约重1克、约重5克,以及5包冰糖重1000克中理解称较轻物体的质量常用天平,国际质量单位是“克”和“千克”。最后在“数学百花园”中拓展了斤、两这两个质量单位,以及天平砝码质量的计算。

素材选择:由“40克药粉需加20千克水”“20千克水重还是1桶水重”引出了秤、克和千克;接着重点介绍生活中的各种秤:盘秤、电子秤、天平、台秤、磅秤等。在“克”的新授环节,出示了1角硬币、各种质量不同的砝码,帮助学生在掂一掂的动手活动中建立对克的量感,同时知道称较轻物体的质量常用天平。在“千克”的新授环节,通过“1包冰糖重200克,5包重1000克”“盛水19千克”等介绍国际质量单位“千克”,给出“1千克=1000克”。

在练习部分安排了两道习题,内容包括用等量代换计算物体的重量、读出秤面的刻度、克和千克单位换算、估计物体重量等。

特色方法:除了通过掂一掂、估一估、称一称等活动帮助学生建立克和千克的量感,还特别强调读出秤面的方法和用等量代换法计算出物体的重量。

二、对三个版本教材的对比分析和思考

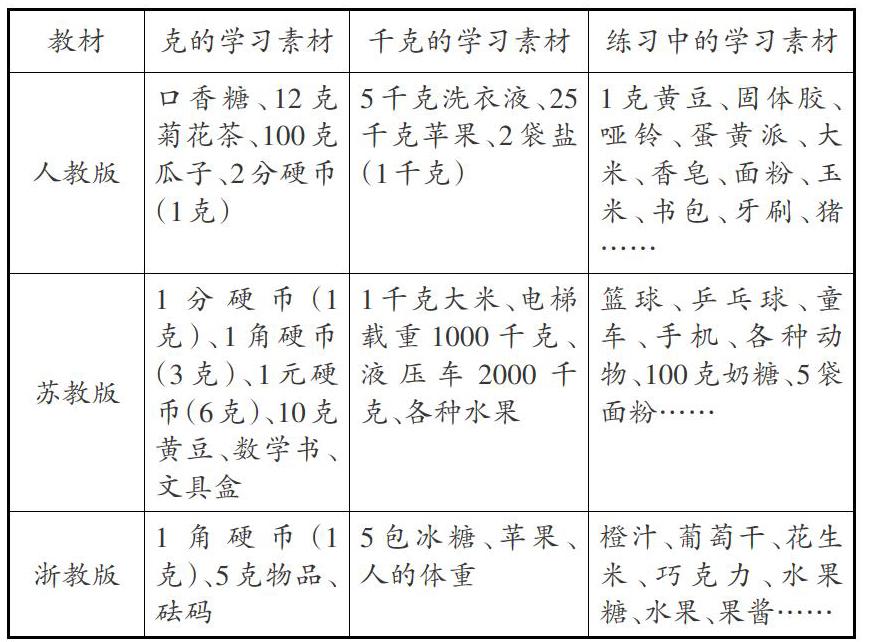

1.三个版本教材都提供了大量“克和千克”的学习素材

无论是人教版、苏教版还是浙教版,在“克和千克”的新授、练习中都提供了大量的生活情境,一方面让学生在学习过程中感受到学习数学知识可以解决生活实际问题,另一方面增添了学生学习“克和千克”的熟悉感和亲切感。

2.三个版本教材都非常关注学生在学习中的活动体验

为了帮助学生建立对克和千克的量感,三个版本教材都安排了丰富的活动。

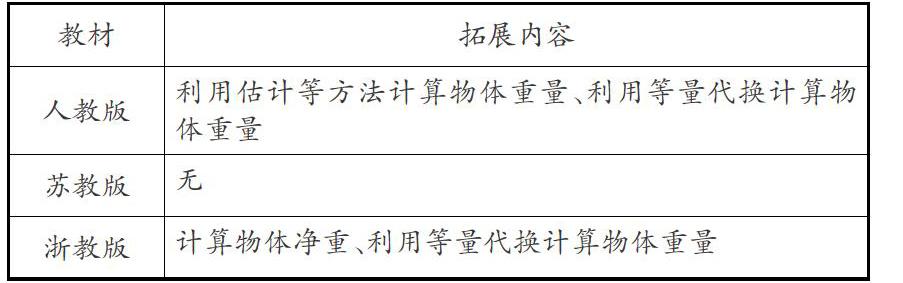

3.三个版本教材在教学克和千克后,拓展的内容不同

三、教学建议

“克和千克”作为质量单位的起始课,教师要准备活动材料,让学生经历估一估、称一称、找一找等数学活动,让学生按照学习要求进行操作和思考,帮助他们形成克和千克的量感,获得数学活动经验和数学知识技能。

1.借助生活情境,帮助学生产生学习知识的需要

课始,如果教师开门见山地直接进入知识的学习,很难引发学生对该知识的学习兴趣,还会让学生对为什么要学习这个知识产生疑惑。对此,教师可以借助生活情境中的小问题,如出示超市购物结账时的盘秤信息,让学生感受到学习克和千克的知识可以解决生活实际问题。

2.利用生活情境,帮助学生建立克和千克的量感

为了帮助学生建立克和千克的量感,教师在教学“克的认识”时,应当准备1克、3克、5克等重量的物品让学生先掂一掂,再估一估10克可能会有多少颗黄豆,渗透物体重量累加的过程。在教学“千克的认识”时,可以让学生拎一拎1千克、5千克、10千克等物体,并合理地估计出几千克物体的重量。最后,在比较环节中,教师要引导学生说出“克是用来描述比较轻的物体,千克是用来描述比较重的物体”。

3.有效深度拓展,帮助学生掌握秤面的简单计算

当学生对物体的重量有了初步感知后,教师可以引导学生用更加精细的工具来描述物体的重量。在日常生活中,常见的秤有天平、盘秤等。天平一般是用来称以克作为单位的物体,是用砝码的累加来计量的,读数相对来说比较简单;盘秤是用来称以千克作为单位的物体,由于秤面比较复杂,教师应引导学生观察秤面,知道一大格和一小格分别是多少,最后读出秤面指针所指的刻度。

总之,教师要想上好课,就要理解教材中每一个例题和习题的设计意图,比较不同版本教材的编排体系和不同教学设计的优劣性,同时还要了解学生的学习起点,为学生多提供可操作的学习材料,努力发挥学生的视觉、嗅觉、触觉等多种感官,让质量单位的量感深人人心。

(责编金铃)