《天上的街市》教学设计

刘星

一、文本、教材、学情分析

1.文本分析

《天上的街市》是部编版语文教材七年级上册第六单元的第二篇课文,体裁是现代诗歌。这个单元的主题是想象。

在1921年和1922年这两年中,郭沫若三次回国。这时,五四运动高潮已过,中国正处于北洋军阀混战时期。面对半殖民地半封建社会那“冷酷如铁!黑暗如漆!腥秽如血”(郭沫若《凤歌》)的黑暗现实,郭沫若感到极大的愤怒。他在这一时期创作的诗集《星空》已经表达了这一思想感情。例如,他在《仰望》中写道:“污浊的上海市头,干净的存在,只有那青青的天海!”他在《黄海中的哀歌》中写道:“浪又浊,漩又深,味又咸,臭又腥,险恶的风浪,没有一刻的宁静,滔滔的浊浪,早已染透了我的深心。我要几时候,才能恢复得我的清明哟!”他还在《星空》集的《献诗》中写道:“啊,闪烁不定的星辰啊!你们有的是鲜红的血痕,有的是净朗的泪晶——在你们那可怜的幽光之中,含蓄了多少深沉的苦闷!”这些诗歌,是诗人在“五四”高潮时期对祖国的憧憬陡然归于破灭后陷入苦闷伤感之中的真实写照。就是在这个时候,即1921年10月24日,作者写下了《天上的街市》。这首诗歌最大的价值是通过想象一个经济繁荣、物质丰富、人民精神自由、生活幸福并能够诗意栖居的天上世界,曲折地表达对现实社会的不满与愤怒,以及对未来美好世界的向往与坚定信念。

这首诗歌最大的文本特色是极具诗歌文体特点:

(1)高度集中、概括地反映生活;

(2)形象性表达;

(3)丰富的想象力;

(4)语言的音乐美。

2.教材分析

部编版新教材兼顾人文主题和语文要素两条线索,双线组元,力求做到二者的协调统一,强化语文学习的综合性和实践性。本单元教学目标要求学生感受作者的想象力,通过寻求关键词带动对诗歌的整体阅读,发挥联想和想象以把握作者的思路,深入理解课文。

3.学情分析

七年级上学期的学生刚从小学进入初中,对于诗歌的文体特征不是很清楚,对理解、鉴赏诗歌的方法掌握得不够。而郭沫若创作《天上的街市》时距今已近100年,学生对于当时的时代背景是很难感同身受的。但这首诗歌语言很浅白,学生阅读字面的意思不存在任何问题,也能从表面概括出郭沫若所描绘的天上的世界,而对于这些意象之间的逻辑关系(由物质世界到精神世界再到生命世界)及其所要表达的主题,学生不能准确地把握,尤其是对郭沫若通过形象化的艺术处理来表达自我思想的创作方式的体悟,更是需要老师的指导。

二、教学目标

1.寻找关键词,梳理诗人诗歌创作思路;

2.通过关键词品读,概括诗歌意象,把握作者思想感情;

3.通过与鲁迅《故乡》的对比阅读,品味诗歌典型的艺术手法——联想和想象,体会诗歌文体特点。

三、教学重点

1.寻找关键词,梳理诗人诗歌创作思路;

2.通过关键词品读,概括诗歌意象,把握作者思想感情。

四、教学难点

通过与鲁迅《故乡》的对比阅读,品味诗歌的艺术手法——联想和想象,体会诗歌的文体特点。

五、教学课时

两课时。

六、教学方法

品析关键词法、意象分析法、对比阅读法、朗读法、矛盾分析法。

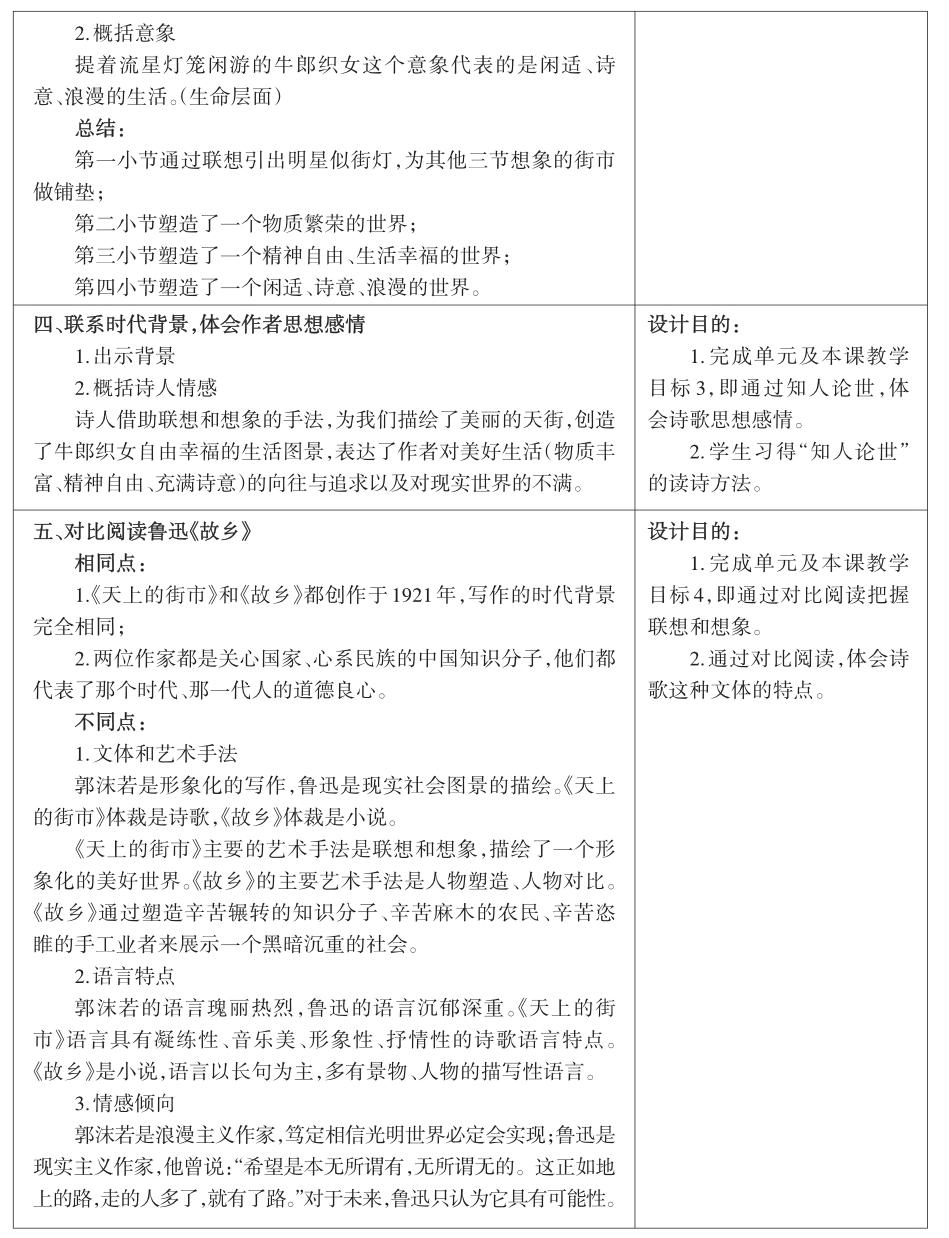

七、教学过程(见上表)

八、作业布置

1.赏析闻一多的《死水》。

要求:通过品析关键词,体会意象,把握诗歌情感。

2.课后阅读书目。

叶嘉莹:《好诗共欣赏——叶嘉莹说陶渊明杜甫李商隐三家诗》,中华书局,2007年。

郭沫若:《郭沫若诗选》,浙江文艺出版社,2001年。

九、教学反思

《天上的街市》的教学设计主要是基于王荣生老师和郑桂华老师的语文教学理念完成的。王荣生老师在《阅读教学教什么》一书中明确指出教学内容实际上就是要确定两个点。第一个是终点,就是课文最紧要的地方在哪里?理解这篇文章必须要理解的地方在哪里?第二个是起点,就是学生目前需要学习的是什么?学生读课文可能犯的错误在哪里?

一是依据文本的体式来确定教学内容,即这种体式的文章该如何阅读、关键词句在哪里、怎么去把握。二是根据学生的学情来确定教学内容,这也是教学的起点,即学生能看懂哪些部分、看不懂哪些部分,他们能体会到的是什么、不能体会的是什么。教师教学的内容应当是学生自己看不懂的、理解不了的、自我不能感受不能欣赏的地方。

教师在确定教学目标、选择教学内容时,其状态应该从个人的主观判断转向对课文关键处和学生理解的困难处的分析。依体式,定终点;研学情,明起点。中间还要搭上两三个台阶。

而阅读教学的基本路径为:第一,唤起、补充学生的生活经验。第二,指导学生学习新的阅读方法。第三,组织学生交流、分享语文经验。

郑桂华老师的语文教育理念是要开展积极的语文实践活动。

语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质;是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力,思维方法和思维品质,情感、态度与价值观的综合体现。主要包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四个方面。学生要在真实的语文生活情境中深度学习,开展积极的语言实践活动。

“积极语文实践活动”的关键内涵为:1.丰富的语言实践;2.较为丰富的语言材料和言语活动经验;3.特定的交际情境和历史文化情境。

“积极语文实践活动”应具有社会生活中的语言实践活动所具备的突出特点:1.情境的真实性;2.内容的综合性;3.与自己的生活经验密切相关;4.服务于语用目的。

“积极语文实践活动”应具有课程或课堂教学组织所需要的特点:1.学习内容是经过精心挑选或是有价值的;2.学习任务是有焦点、能引起学生认知冲突的;3.学习过程是整合连贯的;4.有学习支架,有教师指导的;5.学习结果是能预见的综合素养。

通过教学实践,笔者发现本篇教学设计的优点在于:1.有深度的文本解读;2.有清晰准确的教学目标,教学内容紧紧围绕教学目标展开;3.能提升学生对语言文字的敏感度,对语言文字进行高阶思维的分析与理解;4.学生能很好地理解这首诗歌的思想内容;5.学生能掌握一些诗歌学习的方法;6.学生能感受到诗人的家国情怀,从而树立正确的“三观”。

但發现不足在于:1.学生主体性地位不足,学生在很大程度上只是紧跟老师的步伐来学习;2.课型相对传统;3.对于学生的活动设计不足,整个教学设计缺乏独特处与创新性。

十、参考文献

1.郑桂华:《理解并开展“积极的语言实践活动”》,《语文学习》,2018年第1期。

2.王荣生:《阅读教学教什么》,华东师范大学出版社,2016年。

(作者单位:江西师范大学附属中学)