基层官兵战伤自救互救技能帮带实践与探讨

黄丽莎,叶爱琴,孙金海,段 虹,叶 芸

0 引 言

自救互救技术是指参战人员个人或相互间在负伤地点或就近进行的急救活动,是利用单兵、战位急救器材或就便器材进行初级急救处理的过程,对危及生命的伤情进行力所能及的早期紧急处置。包括止血、通气、包扎、固定、搬运、基础生命支持等技术[1]。资料显示伤员战场生存率提高的重要原因是让每名士兵都掌握自救互救技术[2]。为贯彻习近平强军思想,聚力推进全军部队实战化卫勤训练,着力提高时效救治水平,2018年5月以来,我院按照聚焦战场、紧贴实战,全员参与、从严从难,按纲施训、科学考评的原则,对体系部队基层官兵开展群众性战伤救治技术练兵活动进行帮带培训,取得明显效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象采用整群抽样法,选取2018年5-8月体系部队480名普通官兵为研究对象,均为男性。其中军龄<1年76名、1~1.9年54名、2~4.9年177名、5年及以上173名;文化程度以高中为主(64.7%),排除卫生员、军医。

1.2 方法

1.2.1 基层调研第一阶段:理论摸底考核,以全军群众性战伤救治技术(普通官兵版)为考核题库,满分100分,采用闭卷形式考核。第二阶段:技能现场抽考,以六项自救互救技能评分为标准,满分100分,采用现场抽考形式考核。第三阶段:发放问卷调查,通过结合前期理论摸底考核和现场技能抽考结果,针对官兵当前自救互救认知现状,自行设计问卷调查,内容包括单位目前开展自救互救训练情况、个人培训经历、自救互救知识的掌握程度、需求等,采用无记名方式填写问卷。

1.2.2 组建培训小组①成立自救互救帮带培训领导小组:由医院院长、医务处主任、护理部主任、医务处助理员1名、为兵服务助理员1名、卫勤培训中心带教骨干1名组成,负责制订培训计划、内容、考核标准,并督导实施及效果检测。②成立培训师资小组:从全院遴选历年参加自救互救比武中表现突出的军医2名、护士长4名、主管护师2名、院内专家2名,共10名组成,其中院内专家为主要从事急救、战伤救治等相关专业并有一定影响的主任医师。

1.2.3 制定培训计划培训前1周发函至各体系单位,取得单位支持配合,并建立战伤自救互救联络小组群,由为兵服务助理员负责协调,各单位准备自救互救训练器材。根据培训方案[3],由基层部队采取自愿报名、单位推荐等方式选送学员来院集中培训1周,培训师资小组成员分组现场训练指导,每位学员所有培训内容考核通过率均需达到100%。

1.2.4 实施培训方案第一阶段:①理论培训,单位推荐的28名学员回原单位进行集中理论授课,观看相关视频,提高理论知识和认知,了解战场状态下自救互救方法;②技能培训,以2018版《战伤救治规则》为教材,强化紧急救护的基本原则和救治技能,重点掌握止血、包扎、固定、通气、搬运、心肺复苏六项技术与综合情景演练,由2名军医及4名护士长进行技术指导,将学员分为4组,逐个检查,确保人人过关;③利用1天时间由领导小组与师资小组成员共同对学员进行理论和技能考核,合格者颁发证书。培训结束后,将理论授课及现场示教光盘发给学员带回部队教学,建立战伤救治互动微信群,方便学员咨询训练相关问题。第二阶段:将培训师资小组成员分为2组,利用2周时间分赴体系部队6个单位,集中检查学员带教及官兵训练情况,针对难点再讲解示范,对存在问题进行纠正。第三阶段:利用1周时间由领导小组与师资小组共同对参训人员进行综合考核。

1.3 评价指标①理论考核:从全军群众性战伤救治技术(普通官兵版)考核题库随机抽选一百题,闭卷形式考核,60分及格;②技能考核:将止血、包扎、固定、通气、搬运、基础生命支持分为6个模块,前5个模块中包含的项目分别采取抽签形式抽取1项,基础生命支持项目必考,每个项目100分,60分及格,每个模块设考官1名;③培训满意度,帮带培训结束后向官兵发放自制调查问卷,了解官兵对帮带培训满意度。包括教学水平、培训内容、时间安排、组织管理4个条目。

2 结 果

2.1 基层官兵自救互救调研结果第一阶段共回收试卷480份,共313名合格,合格率为65.21%。第二阶段现场技能抽考合格294名,合格率为61.25%。第三阶段回收有效问卷480份,有效回收率为100%。调查结果如下:①单位目前训练情况,379名(占78.96%)人员认为单位主抓本级专业,忽视自救互救专项训练,其中4个单位未将此项目纳入年度训练计划,5个单位战救训练器材不全,无新式急救器材及心肺复苏模拟人;②培训经历,官兵均有自救互救相关培训,但仅限在新兵连,398名(占82.92%)人员规范化培训间隔时间3年以上;③掌握程度,仅19名(占3.96%)人员认为对自救互救理论及技能掌握程度完全掌握,167名(34.79%)人员为部分掌握,大多数官兵274名(占57.08%)人员认为自己为一般;④知识需求,对自救互救培训需求情况,352名(占73.33%)人员认为完全需要有,87名(占18.13%)人员认为有较大需要。

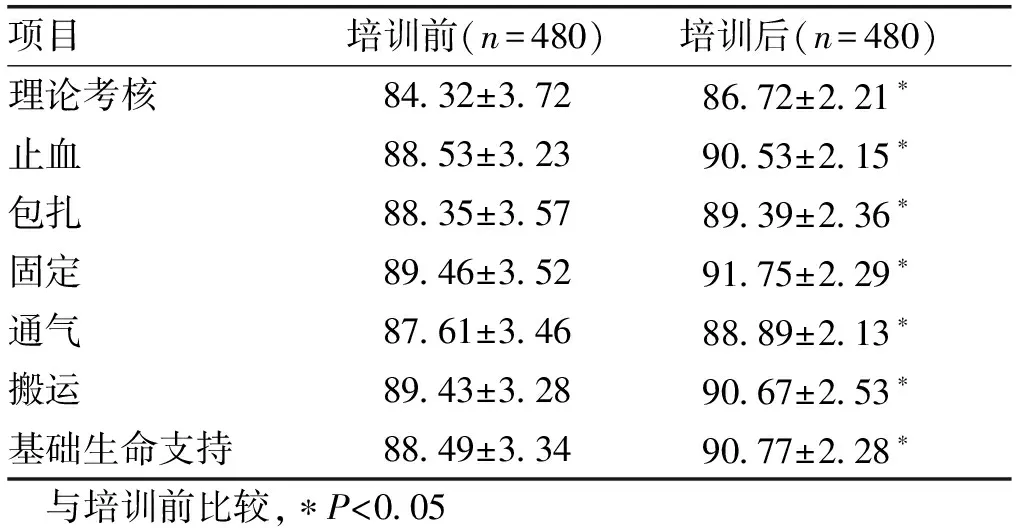

2.2 培训前后基层官兵战伤自救互救成绩比较培训后基层官兵战伤自救互救理论与技能成绩均较培训前明显提高(P<0.05)。见表1。

项目培训前(n=480)培训后(n=480)理论考核84.32±3.7286.72±2.21∗止血88.53±3.2390.53±2.15∗包扎88.35±3.5789.39±2.36∗固定89.46±3.5291.75±2.29∗通气87.61±3.4688.89±2.13∗搬运89.43±3.2890.67±2.53∗基础生命支持88.49±3.3490.77±2.28∗ 与培训前比较,∗P<0.05

2.3 官兵对帮带培训的满意度培训后基层官兵对教学水平、培训内容、时间安排、组织管理等满意度分别为100%、96.3%、95.8%、94.4%。

3 讨 论

3.1 医院帮带培训提高了基层官兵自救互救综合能力战伤统计显示,在以往的战争中几乎90%的死亡人员在到达医疗机构前死亡[4],足见战术战伤救治在整个战场救治体系中重要性和必要性。《战伤救治规则》规定,首次战现场急救宜在负伤后10 min内实施。在此情况下,卫救人员10 min内很难到达伤员身边,即使能够到达,也是有限力量。因此,在战伤救治链条上,火线自救互救是减少士兵伤亡的一重要阶段[3]。本研究基层调研显示,官兵自救互救理论和技能均有待提高;大部分官兵认为单位主抓本级专业,忽视自救互救专项训练;仅少部分官兵认为自己完全掌握自救互救理论及技能,大部分官兵认为自己自救互救理论及技能掌握一般;此外,大部分官兵认为自救互救培训是完全有需要的,与李志辉等[5]调查结果较一致。表明部队对战伤救治培训重视不足,这可能与长时间处于和平时期,官兵对卫勤训练的重要性认识不足有关[6]。进一步说明对官兵采取针对性的指导教育及训练是十分必要的。本研究通过帮带培训,官兵战伤救治理论、技能均有显著提高,一方面可能是因为通过前期基层调研官兵以意识到自身自救互救理论及技能的薄弱,调到了其学习和改进的积极性;另一方面,本研究得到了各基层部队领导的重视,理论及技能培训得到了官兵的积极配合。建议今后基层部队将自救互救训练纳入到部队的年度训练计划,学习借鉴新型战场救治理论知识和技术,开展训练课程,组织战场急救模拟演练[7],采取定期抽考、随时普考、阶段比武等形式,分专业凭考核成绩排名,督促每名官兵训练。必要时可将自救互救考核成绩纳入评选优秀士兵、入党及评功、评奖的参考指标[8]。

3.2 创新培训方法是提升军队医院为基层部队服务的有力保证本研究结果显示,官兵对我院帮带培训的各项满意度较高,基本满足了官兵关于自救互救的综合需求。以往部队官兵仅通过新兵连或单位自身普训等方式,战伤自救互救培训的效果不明显[9]。此次培训以前期现状调查为基础,以官兵实际需求为导向,同时培训内容丰富,对官兵是新的学习体验,对医院也是一种新的为部队服务新方式的探索。军队医院为部队服务,加强与体系部队合作交流,适应不同时期为部队服务的需求,将提供单纯的医疗保障服务转变为提供医疗、预防、保健、卫勤、健康指导等一体化服务,体现出医院践行为部队全方位服务的决心。建议今后可采取部队组织与个人自学相结合的方式,利用网络信息技术和现代教育技术,搭建军人自救互救训练网站,设置资料库、辅导答疑、经验交流、在线互动、测试练习、新理论新技术进展等模块,通过慕课、微课、网络课程等动态开放性课程形式,为军队人员提供自救互救训练资源[10]。只有官兵熟练掌握自救互救知识及技能,才能真正发挥自救互救在战伤救护中的重要作用和地位,同时建议基层部队组织训练时,结合行动背景和战术环境,设置训练课目,使官兵熟悉战术环境中的战伤救治,并将自救互救学习得到常态化、持续化。