癌症病情告知的家庭主义模式

张洪松 杨立丽

在告知患者坏消息上,在很长一段时间内,医学伦理都赋予医生广泛的自由裁量权。希波克拉底誓言没有倡导医生诚实,《日内瓦宣言》也没有提及医生诚实告知实情的义务。但是,在当代生物医学伦理中,态度却发生了戏剧性的变化,坦率、诚实地告知患者坏消息被认为是医务人员广受推崇的品质[1]284。与医生为了取得患者的知情同意而进行的“告知”不同,这里医生所“告知”的是那些与患者治疗抉择缺乏直接关系,但对患者而言又很重要的信息[2]61。因此,癌症病情告知所涉及的是一个不同于癌症患者知情同意权的问题[3]。对于这一问题,无论是东方,还是西方,患者家庭成员的意见常常会对临床医生产生重要影响,但在不同的文化背景中,对于癌症患者家庭成员介入病情告知的态度是不同的。在西方文化背景中产生的医学伦理通常认为,具有自主能力的患者有权拒绝家人的介入,医生把病情先告诉患者家属是不道德的,即使患者家属要求这么做[1]286。但在我国的临床实践中,癌症病情的告知却表现出不同于西方的特点,形成了一种不同于西方国家的家庭主义模式。本文将在探讨这种家庭主义模式特点及其道德理由的基础上,分析家庭主义模式在新的时代背景下所遭遇的挑战,在此基础上提出一种既植根于中华文化土壤又符合当代中国实际的程序性家庭主义模式。

1 家庭主义模式的特征

癌症患者病情告知的家庭主义模式认为,一旦癌症患者这一身份得到确认,家庭就应当承担起照顾和关怀患者的责任,表现在病情告知环节,就是医生应将癌症患者的家庭作为告知对象,向患者家庭成员告知癌症的诊断或者濒死预后信息。其特点是:

首先,肯定癌症患者角色的特殊性,明确照顾和关怀癌症患者的责任应由其家庭来承担。关于患者角色,帕森斯认为,患病代表了一个应对社会压力的反应模式,这一模式允许逃避社会责任。因此,患者被免于承担“正常”的社会角色,患病越严重,这种豁免也就越彻底。由于患病是不可欲的,患者也不用为自己的情况负责,当然也正因为如此,患者应该与医生合作,寻求技术上可行的帮助,努力使自己康复[4]。由于癌症患者正因为疾病而遭受病魔的折磨和心理的痛苦,患者应当被豁免承担正常的社会角色和社会责任,转而由其家庭代替患者履行责任和义务并竭力照顾好患者。

其次,癌症病情被告知的对象不是患者,而是其家庭。在这里所说的“家庭”通常由某些家庭成员来代表。至于具体由谁来代表,并不能简单地一致同意或实行少数服从多数,而有一套约定俗成的规则。患者若是父母长辈,家庭代表一般是其具有民事行为能力的子女;患者若是未成年子女晚辈,家庭代表一般由其父母充当;患者若是成年已婚子女,家庭代表一般是其配偶。值得注意的是,这些家庭成员只是家庭的代表,而不是家庭本身。在特定的情况下,家庭代表的意见可能会因为个人私利或者自身的心理适应过程而被扭曲时,此时家庭成员的意见并不能代表家庭。

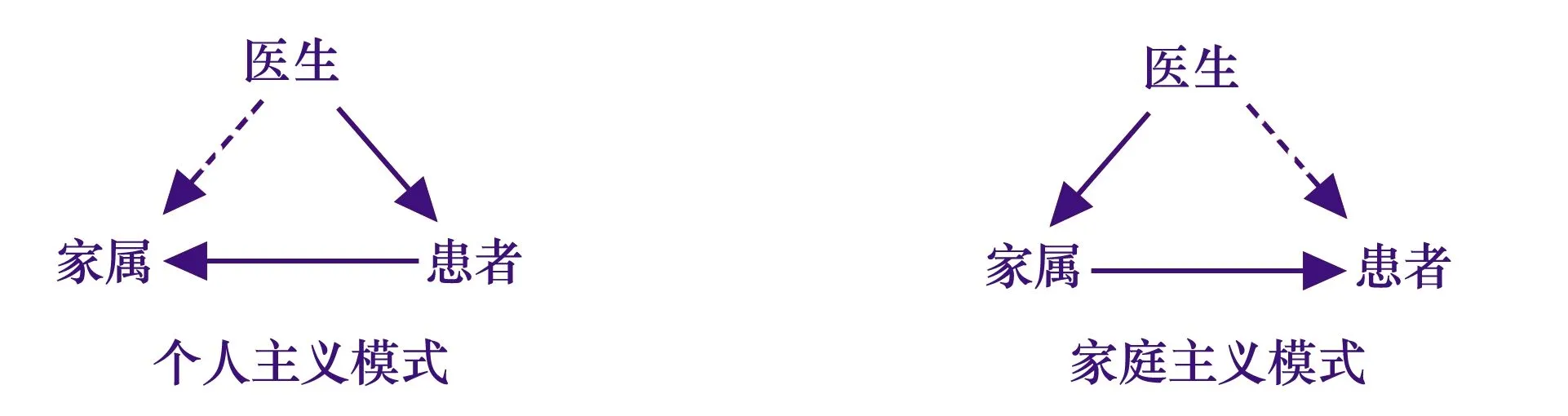

最后,家庭成员获得癌症病情信息不是基于患者授权,而是基于家庭固有的权力。这里有必要区别权力和权利,家庭享有权力是为了更好地保护患者权利,使患者免于严重病情导致的负担和痛苦。为了更好地理解病情告知的家庭主义模式,可以将西方个人主义模式与东方家庭主义模式进行区别,见图1。

图1 个人主义模式与家庭主义模式的区别

在个人主义模式中,医生将病情首先告知患者,而后由患者决定是否将病情告知家属以及告知信息的多少,信息告知的顺序是:医生→患者→家属;在家庭主义模式中,医生首先告知的是家属,再由家属决定是否告知患者以及告知信息的多少,信息告知顺序是:医生→家属→患者。

2 家庭主义模式的辩护

癌症患者病情告知的家庭主义模式充分尊重家庭与患者之间密不可分的命运共同体关系,其确立既可以从患者照护的角度,也可以从文化传统的角度得到辩护。

首先,癌症患者本身的脆弱性,决定了患者需要来自家庭的保护。人的脆弱性是指人类本身属性、行为方式以及活动空间在面临风险源威胁时,所表现出来的易损性、暴露程度和承载能力[5]。针对不同类型的疾病,患者的脆弱程度不同,而癌症患者的脆弱程度是一般疾病所不可比的。由于疾病的原因,癌症患者更容易变得被动、依赖性增强,情感变得脆弱,甚至幼稚,像个孩子,希望亲友多照顾、多探视、多关心自己。这个时候由家庭提供的支持往往具有港湾的作用,能够引导患者振作精神,正确对待疾病,从而为患者提供更好的照顾和关怀。

其次,中华文化传统滋养了病情告知的家庭主义模式。尊重家庭在患者照护中的作用这一立场也深受中华文化传统的影响,在以儒家家庭本位为传统的中国土地上,照顾生病中亲人是家庭成员必须承担的义务和责任。儒家强调修身齐家,注重把个体的价值放在家庭和国家等社会关系中去考察,因此脱离关系网络去考察个体在儒家看来是不可取的。在儒家看来,家庭本身就是一个实体性的社会结构,它不能还原为家庭成员的简单加总,儒家行“仁”的方法强调由近及远,由“孝”、“悌” 而推及“义”、“忠”,由“亲亲”而推及“尊尊”,所凸显的都是一种关系性的存在。正是在这样一种家庭主义的文化氛围中,孕育出了以家为中心的家庭主义的模式。

3 家庭主义模式的挑战

在东方文化背景下,家庭主义模式固然可以得到更多的辩护,但在新的时代背景下,面对个体权利意识的觉醒和家庭社会结构的变迁,它也面临比较严峻的挑战。

首先,随着个体权利意识的觉醒,越来越多的患者要求掌控自己的身体,并把对自己身体的掌控延展到患者对自己身体信息的掌控。虽然从《执业医师法》《医疗机构管理条例》等法律法规看,国家对患者知情权总体仍然持比较消极的态度,并未赋予患者完整意义上的知情权。但是,随着患者权利意识的提高,即使相关的法律法规未作修改,医务人员对待患者知情权的态度也在发生微妙的变化。一些医务人员开始探讨癌症病情告知的操作指南,比如,将美国学者提出的六步癌症病情告知模型应用于医患沟通技能培训中,并在临床实践中推广[6]。事实上,在西方国家,癌症病情告知的政策在过去几十年来也发生过根本性的变化。在美国,一项于1961年执行的研究显示,在219名美国医生中,有90%的被调查者指出他们不会告诉患者罹患癌症的诊断结果;而在接近20年后,1979年的另一项研究重新访问了264名医生,结果显示97%的被调查者指出他们会告知罹患癌症的诊断结果[2]63-64。至少就癌症诊断结果的告知而言,美国医学界对告知实情的态度已经发生了完全的逆转。随着患者的尊重获得越来越多的强调,在告知癌症实情时,患者的意愿不再是无关紧要的,而是医生从一开始就必须慎重考虑的重要因素。

其次,随着家庭社会结构的变迁,家庭共同体的纽带弱化,作为告知对象的家庭面临主体解构的风险。家庭结构的稳定和温情,是家庭主义模式延续并稳定运行的前提。但是,改革开放40年来,我国家庭结构发生了巨大变化。首先,由于以前多子多福的观念逐步向少子少压的观念转变,夫妻婚后也多选择独立居住,家庭规模缩小。这种“核心家庭”的出现和主导地位的形成,大大减少了对亲属的依赖,同时缺少了来自亲属的关怀和照顾。其次,随着婚恋观念的多元化,离婚率迅速增长,同时出现了丁克家庭、单身家庭、漂泊家庭、空巢家庭、隔代家庭和分离家庭等多种家庭类型,家庭的稳定性出现危机。最后,家庭关系呈现出新的特点,在代际关系上出现“文化反哺”[7],子女地位上升老人地位下降,同时,由于涉及家庭成员之间照护责任的分担等现实因素,夫妻关系的不确定性也在逐年上升。无论是家庭的规模、类型还是家庭关系的新变化,都直接或间接地冲击着传统的家庭结构。家庭的共同体纽带弱化,一方面家庭成员之间的冲突更加频繁且常常难以调和,另一方面家属行为的机会主义倾向上升,家庭代表的行为能否很好地保护患者利益常常发生疑问。在这种情况下,医务人员不得不更多地参与到患者与家庭成员的互动之中并引导家庭意志的形成,家庭主义模式受到巨大的挑战。

4 迈向一种程序性的家庭主义模式

无论是个体权利意识的增强,还是家庭社会结构的变化,对癌症病情告知的家庭主义模式都形成了较大的冲击。但是,家庭主义模式由于植根于我国医疗健康所嵌入的社会文化情景之中,并未因此而消亡。在临床实践中,两种模式的冲突常常让医务人员无所适从,因此二者的关系亟待调适。本文在整合个人主义与家庭主义模式的基础上,提出一种程序性的家庭主义模式。这种程序性的家庭主义模式既不同于经典家庭主义模式,又有别于个体主义模式,而是对二者的有机整合。其实质,是在尊重癌症患者知情权的基础上,按照家庭主义的模式来设计患者行使知情权的具体程序,充分发挥家庭成员在癌症病情告知中的作用;在家属不同意配合的情况下,再由医务人员直接向患者告知罹患癌症的实情。

4.1 肯定患者知情权,但鼓励家属告知患者

首要的,要肯定患者对自身病情的知情权,只是告知患者关于自身病情的过程应当以一种恰当的、具有人文关怀的方式进行。具体而言,当医务人员判定直接向患者告知实情可能对患者产生不利后果时,可以首先向家属告知,但同时应当引导患者家属选择适当的方式向患者披露。尽管医生是癌症病情告知的义务主体,但患者家属往往对怎样告知患者造成的伤害最小有更好的理解,因此,由家属来告知应当成为首选的安排。对家属要求医生隐瞒而患者希望知情的,医务人员首先应当向家属作必要的解释和说明,引导家属进行换位思考,鼓励患者家属参与到告知过程中来。倘若说服无效,医生应当选择自行告知患者,但在告知前应当通知患者家属,避免对患者家属的突袭,同时也给家属一次重新选择的机会。

4.2 重视人文关怀,缓解告知身心冲击

对癌症患者而言,真相是残忍的,但告知的方式却未必如此。医生应当以一种能够减缓真相对患者及其家属带来冲击的方式告知患者病情,而不是简单地、生硬地,以令人绝望的方式向患者告知。这意味着,在告知实情前,最好由多方主体共同组建一个沟通小组,使病情告知更加灵活、更加符合患者的个性特征和需求[8]。在告知患者实情时,要了解患者的心理需求,并巧妙运用礼貌性、安慰性、解释性、鼓励性和保护性语言,减轻癌症病情对患者身心的冲击[9]。告知病情后,要给予患者一定的情绪宣泄空间,并细心观察患者的情绪反应,与家属共同追踪患者,指导家属协助医护人员共同做好患者的心理护理工作。此外,在告知时机的选择上,确诊后及时告知最合乎伦理,但在临床实践中,如在确诊时立即告知实情可能对患者造成巨大的心理压力,医务人员可以待患者情绪相对稳定后再行告知。但暂缓告知并非不告知,而只是告知时间上的斟酌,医生仍应以告知实情为医患沟通的基本导向。鉴于目前我国关于癌症病情告知尚无统一模式,可以结合中国国情对SPIKES模式(S-Setting up设置沟通场景;P-Patient's Perceptions评估患者对病情的认知;I-Patient's Invitation引导患者参与协商;K-Knowledge医学专业信息告知;E-Exploring/Empathy移情稳定患者情绪;S-Strategy and Summary策略和总结),ABCDE模式(A-Advance Preparation事先准备;B-Build a Therapeutic Environment/Relationship建立治疗环境/关系;C-Communicate Well充分沟通;D-Deal with Patient and Family Reactions处理患者及家属反应;E-Encourage and Validate Emotions鼓励患者表达情绪并认可),SHARE模式(S-Supportive Environment支持的环境;H-How to Deliver the Bad News如何告知坏消息;A-Additional Information提供附加消息;RE-Reassurance and Emotional Support 做出妥当的保证及提供情绪支持),PEWTER模式(P-Prepare准备;E-Evaluate评估;W-Warning警示;T-Telling讲述;E-Emotional Response情绪反应;R-Regrouping重组),NURSE模式(N-Naming命名;U-Understanding理解;R-Respecting尊重;S-Supporting支持;E-Exploring探索)等比较成熟的癌症病情告知模型进行本土化的改造[10],在此基础上形成我国的癌症病情告知指南。

4.3 加强癌症知识宣教,提升癌症认知水平

癌症是一个世界性的医学难题,因其治愈困难、预后差等特点,导致患者、家属及社会公众普遍具有恐癌心理。但是,随着医疗技术的进步,癌症治疗手段不断增加,存活率也大大提高。因此,医生在告知癌症患者及其家属实情时,不能只是简单地宣布诊断结果和治疗措施,也要加强癌症知识的宣传和教育,通过向患者及其家属介绍癌症的机理和治疗技术的新动态,使患者及家属逐渐了解癌症、认识癌症,逐步克服恐癌心理,消除癌症的污名化效应,激发他们面对癌症的勇气和信心[11]。

5 结语

家庭主义模式只是一个理想类型,藉此可以更好地探究基于中国情境的病情告知模式。与西方国家的个体主义模式相比,家庭主义与中华优秀文化传统具有更好的契合性。但是,在伦理观念与时俱进的今天,中国临床伦理既需要继承传统文化中的优秀基因,也要挖掘其在当代中国的时代内涵,这一过程并不拒绝对西方国家成功经验的合理借鉴。在兼容并蓄的基础上,本文立足于中国实践,结合中国文化土壤,同时借鉴西方文化经验,提出了一种程序性的家庭主义模式。这种模式既不缺乏对个人权利的维护,又不脱离家庭温情的保护,无疑是对当代中国医患关系伦理化的有益探索和尝试。