隋唐绘画款识发展概况

陈昭

内容提要:由于时代久远,隋唐时期很多绘画作品真迹未能流传至今,然对相关隋唐绘画款识的发展概况亦多无记载,直至清代才有有关唐人题写小字于“树根石罅”以及“多落纸背”等论述,且多无详细论证,尚缺乏流传作品真迹等史料相佐证。本文结合理论记载及现今流传的隋唐时期绘画作品,甚至包括早期摹本相考证,以史实说话,最终梳理出隋唐时期绘画款识之发展概况。

关键词:隋唐;款识;梁令瓒

在中国绘画史上,隋唐时期的绘画艺术有着极为重要的历史地位。隋代虽历时较短,但隋代画家多由南北朝艺术家直接过渡而来,出现了展子虔、郑法士等具有开创性的大家。唐代绘画更是在隋代及之前积累的基础上走向鼎盛,并实现了人物画、山水画及花乌画的独立分科,画家群体亦急遽变大并有着一定数量的真迹作品传世。随着隋唐绘画艺术的发展,这一时期的绘画史论著作亦大量涌现。其中最为著名的有裴孝源的《贞观公私画录》、张彦远的《历代名画记》及朱景玄的《唐朝名画录》等。这些著作除了著述绘画创作及画史、画论外,亦多涉及本朝及前朝画家的记载,多涉及传记资料及其作品著录等信息,为当时绘画史发展之记载、品评、著录以及理论认知,还为后世相关绘画史的研究等都提供了宝贵的史料。然而由于时代久远,隋唐时期传世之作品真迹数量极少,且多无款识题写,相关绘画史的理论著作亦多不涉及相关款识的记载,使得对这一时期的绘画款识研究相當困难。

在中国绘画史上,有关宋代绘画款识的记载很多,且有大量传世真迹相佐证,然而有关隋唐绘画款识的史料记载及传世真迹则相对缺乏。虽隋唐时期绘画作品中已有题名、盖章一说,但直至清代才有相关记载。其中钱杜于《松壶画忆》中有云: “画之款识,唐人只小字,藏树根石罅,大约书不工者,多落纸背。”[1]郑绩于《梦幻居画学简明》中也说道: “唐、宋之间,间有书款,多有不书款者,但于石隙间用小名印而已。”[2]潘天寿在《中国画款识研究》中亦说道: “吾国绘画上的题名盖章,虽大概开始于魏晋六朝时代,但是还很不通行。然后六朝以前,所有的画幅,大多是不题名,亦不盖章……到了盛唐以后,画上题姓名的风气渐渐形成,但也多题写在树根石罅之间……清钱杜《松壶画忆》说: ‘画之款识,唐人只小字,藏树根石罅,大约书不工者,多落纸背。据此可知,唐代画家已渐渐重视绘画上的创作权。”[3]钱杜与郑绩所云较为概括,并未提及出现款识之作品及作者等相关确切信息,或为传闻,抑或为目睹传世之真迹,皆为可能。而潘天寿所云“题名盖章” “始于魏晋六朝”亦尚无可考史料相证明,且不难看出,潘天寿对于“唐人题写名款”一说,亦多以钱杜《松壶画忆》等文字记载为依据。然钱杜、郑绩所云唐代绘画中出现小字款、小名印以及潘先生所说的“唐代画家已渐渐重视绘画上的创作权”的结论多为今人所接受,但相关考证多无人问及,显然对于唐代开始注重著作权、款识出现小字款以及钤盖小名印等现象仍缺乏一定的说服力及史料依据。本文则重点以隋唐时期传世作品为依据,为隋唐时期绘画款识的发展概况研究进一步充实史料。

历经魏晋南北朝的发展,隋唐时期的绘画体系更为完善,依据《贞观公私画录》《历代名画记》《唐朝名画录》等理论著作以及后人的相关记载,这一时期的绘画作品主要分为三类:一是道释人物,二是山水,三是花乌畜兽。这一时期的道释人物画代表画家主要有阎立本、尉迟乙僧、吴道子、张萱、周防等人,山水画代表画家主要有展子虔、李思训、李昭道、王维、张璪等人,花乌畜兽画代表画家主要有薛稷、边鸾、曹霸、韦偃、韩斡、韩混、戴嵩等人。但以上所说隋唐时期的画家并非每人都有作品传世,尤其是无争议的真迹作品,流传至今者极为罕见,所以对于这一时期绘画款识的研究,除流传至今且较无争议的真迹之外,我们不得不借助于一些学术界较为认可的早期摹本加以补充说明。由于涉及摹本的争议性,本文主要以2014年人民美术出版社出版的《中国美术全集·隋唐五代绘画》所收录的这一时期的作品为参考。

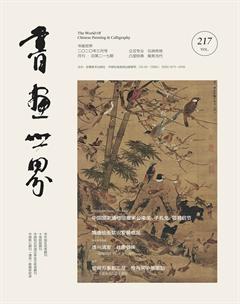

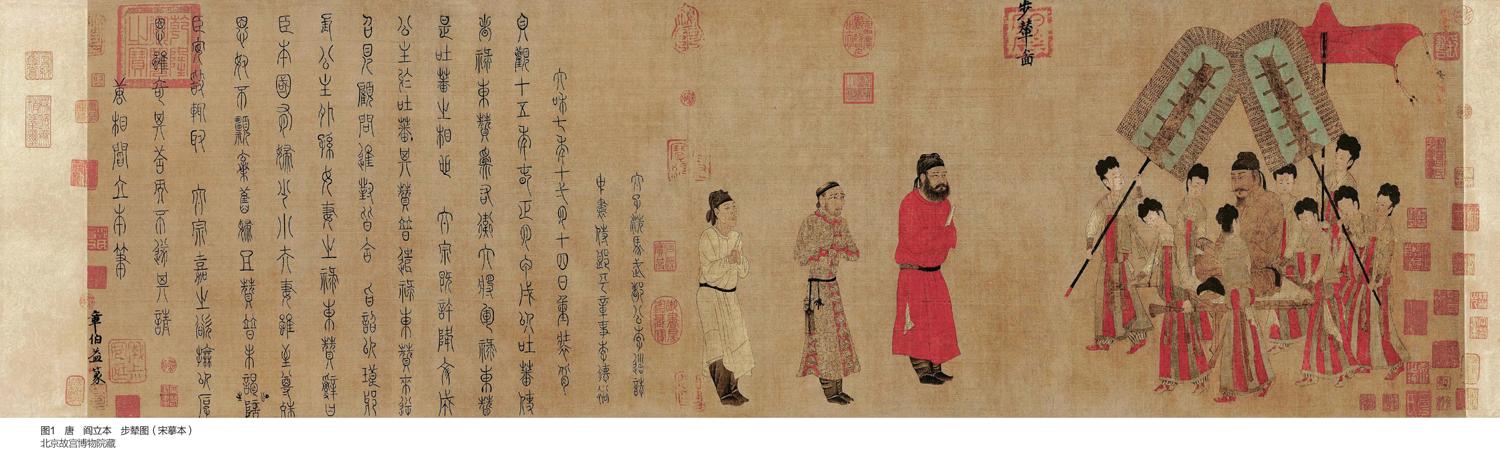

收录于《中国美术全集-隋唐五代绘画》部分的隋唐绘画作品共50件, “图版说明”标明作者身份的作品15件,佚名作品35件。且在这50件作品当中,题有款识的作品共12件,其中标明作者且有款识的作品有7件,分别为阎立本的《步辇图》(图1,宋摹本,北京故宫博物院藏)、卢楞伽的《六尊者像》(传为真迹,北京故宫博物院藏)、梁令瓒的《五星二十八宿神形图》(图2至图4,传为真迹,日本大阪市立美术馆藏)、李真的《不空金刚像》(日本京都教王护国寺藏)、韩斡的《照夜白图》(图5,传为真迹,美国大都会艺术博物馆藏)、韦偃的《牧放图》(宋李公麟摹,北京故宫博物院藏)、张淮兴的《炽盛光佛五星图》(英国大英博物馆藏);作品佚名而有款识题记的有5件,分别为《历代帝王图》(图6,美国波士顿美术博物馆藏)、《阿弥陀经变》(浙江省博物馆藏)、《陀罗尼经咒图》(陕西省博物馆藏)、《阿弥陀经变残片》(旅顺博物馆藏)、《延寿命长寿王菩萨像》(旅顺博物馆藏)。

其中《步辇图》在画幅中间有“步辇图”三个字,但对于《步辇图》是否为阎立本真迹,尚存争议。学术界普遍认为其为宋人摹本, “步辇图”三字亦为后人补题。即使赞同《步辇图》为阎立本真迹的学者,亦多不认同“步辇图”三字为阎立本所题。其中上海美术馆原副馆长、研究馆员丁羲元先生于《再论(步辇图)为阎立本真迹》 -文中说: “关于‘步辇图画名题字,笔者据朱文大印‘曌,认定为武则天之款印。”[4]暂不论“步辇图”三字是否为武则天所写,然丁羲元先生认定“步辇图”三字应为后人题写,而《步辇图》原作并无款识。所以,以学术界的普遍看法为前提,为后人补题款识的《步辇图》对于隋唐绘画款识的研究并无太大参考价值。

卢楞伽的《六尊者像》中每位尊者像对位的题记书法一看便知出自乾隆手笔,加之有乾隆及宫廷的收藏印,学术界认定画中题记出自乾隆手笔并无疑问。除此之外,每件作品左下角都有“卢楞伽进”四字款,学术界亦普遍认定乃后人补题。以图中乾隆所题来看,《六尊者像》应为残卷,现仅存其第三、八、十一、十五、十七、十八图(共6图),也就是说此图传于乾隆时期尚存18图,而唐人画罗汉只画16尊,故今人多推断此画作于五代之后,徐邦达、傅熹年则认为作于南宋时期,所以此款亦无法作为研究隋唐时期款识的依据。

对于《五星二十八宿神形图》是否为梁令瓒真迹,历史上说法不一。此图曾为宋内府所藏,《图绘宝鉴》补遗认定为梁令瓒所作;明何良俊《书画茗心录》亦认定为梁所作;张丑、茅维则认为系张僧繇所作;《广川画跋》称其为阎立本所作;清入内宫,清宫则认定为张僧繇绘、梁令瓒书,入宫时仅存17图。结合梁令瓒于天文学方面的造诣,今人多倾向其为梁令瓒所作。原作应为两卷,此为上卷。假定今人的看法正确,除了每星、宿所题篆书名称及形象说明外,卷首所题的“奉义郎陇州别驾集贤院待制仍太史梁令瓒上”(图7)的款识对于研究隋唐时期的绘画款识艺术,乃至整个绘画款识艺术发展史都有着重要的学术价值,《五星二十八宿神形图》则是现存绘画作品中第一件真正意义上题写名款的真迹,若此结论成立,则为隋唐绘画款识中题写名款的最有力证明,也正表明潘天寿“唐代画家已渐渐重视绘画上的创作权”一说的正确性,其意义不可谓不大。

李真的《不空金刚像》有“汉名不空金刚”六字及对应的梵文名,无名款。韩斡《照夜白图》作品中的“彦远”与“芾”的名款明显为后人所题,相当于收藏款,亦不属于原作者题款。李公麟摹韦偃的《牧放图》虽题有“臣李公麟奉敕摹韦偃牧放图”的名款,但从某种意义上讲,此款应算于李公麟名下,为宋人款,并不能证明韦偃的《牧放图》原作题有款识,因此,其于隋唐款识研究亦无参考意义。张淮兴的《炽盛光佛五星图》于《中国美术全集》中并未标明作者,但画中题有款识: “炽盛光佛并五星神。乾宁四年正月八日,弟子张淮兴画表庆记。”[5]根据款识题写,可知其为“张淮兴”所绘,但“表庆记”则说明此款识并非画家本人所题,与我们通常所理解的款识概念范畴有所出入,故亦无参考价值。

佚名而题有款识的5件作品,其中《阿弥陀经变》《陀罗尼经咒图》两件作品为经文与图像相结合的形式,更具有解释、说明图像的实用意义。《阿弥陀经变残片》画面题有墨笔楷书: “四方有仙号弥陀,众生念善出娑婆。宝树花林金殿阁,共命成同花雀图。大历六年四月十八日。”[6]《阿弥陀经变残片》款识虽题有诗句及年月款,但并未题写名款。《延寿命长寿王菩萨像》画面左上方仅题有“南无延寿命长寿王菩萨”款,亦无名款。《历代帝王图》历来传为阎立本所作,但《中国美术全集》在收录时并未标明作者,图版说明云: “作品没有名款,长期以来一直传为阎立本的作品,主要依据是宋代富弼题识。根据史籍记载,现在流传的绢本,是宋代杨褒根据白麻纸唐画传摹、设色赋彩的。”[5]可见,在《中国美术全集》中《历代帝王图》的图版说明未注明作者是有史实根据的。《历代帝王图》无名款,但有大量题字,长短不一,每位帝王对应一段题记。从题记书风来看,其中“晋武帝司马炎”之前六段题记十分工整,风格上较为统一,之后陈宣帝至隋炀帝七段题记,较之前五段相对轻松,尤其是陈文帝题记中“文”字错写,作者于原字基础上加粗加重重写一“文”字,显然没有完全盖住原错字,并于“帝”与“在”之间又补有“蓓”字(图8)。阎立本的身份为宫廷画家,很多作品乃奉旨而作,即便不是奉旨而作,亦有着“成教化,助人伦”之寓意,《历代帝王图》的意义与题材都十分严肃,其款识题写这种不够严谨之现象发生于其所作《历代帝王图》之上是难以想象的,加上之前对于其作者的推断,可以断定此作并非阎立本原作,即使前6组帝王像为真迹,也多可断定其后半部分为后人补画。因此,此题记作为隋唐绘画款识研究并不具有代表性,且于形式上较汉代及魏晋时期款识状态亦无明显发展。

款识艺术的发展自钟鼎款识至楚帛书,再到汉代壁画、石刻画等,然后历经魏晋南北朝至隋唐绘画,其本应在文字、书法与画面三者的融合上得以加强,但似乎并没有。尤其是隋唐时期,通过以上分析,款识的发展似乎停滞了。相比魏晋时期的一些画作,隋唐时期的作品多无款识、题记,这是不争的事实。根据相关记载,这一时期的画作即使题有款识也多藏于画面“树根石罅”等隐蔽处及角落,字体极小,不易被关注。然而藏于“树根石罅”“多落纸背”仅为理论上的说法,尚无可靠传世真迹旧佐证。

魏晋时期带有一定文人性质的画家群体的出现,促进了真正意义上的中国画的产生。至隋唐,随着画家群体的不断发展壮大以及社会地位的提高,画家于画作上题写姓名似乎也是自然而然的事情。事实证明,名款的孕育与产生并不十分顺利,这一时期仅存的几件题有名款的画作据考证多为补款或伪款,仅梁令瓒《五星二十八宿神形图》所题名款的真实性最大。名款起初也并不等同于隋唐之前早已发展的“题榜” “题画赞” “题画记” “题画诗”等款识形式, “题榜”为“属其官爵姓名”,是所画的人物对象的官爵姓名; “题画赞” “题画记” “题画诗”都属于题榜的发展形式,且均为解释、说明所画人物及故事等内容。而名款则不同,它是画家群体自我认同意识的体现。

综上所述,隋唐时期流传的画作少之又少,且多为摹本或伪作,画作上题写款识的作品所占比例极小。其中仅有《五星二十八宿神形图》所题款识较为可靠,以当今学者关于《五星二十八宿神形图》为梁令瓒真迹的定论为依据,其所题“梁令瓒”之名款即为当今流传绘画真迹中所出现的第一个名款,其史料价值及意义重大,亦是对钱杜、郑绩及潘天寿等人关于唐人题写名款一说的有力证明。可见,隋唐时期,名款的出现與题写为这—时期绘画款识之最大发展。

参考文献

[1]钱杜.松壶画忆[C]//续修四库全书:卷一千零六十八上海:上海古籍出版社,2002: 855

[2]周积寅.中国历代画论掇英·类编·注释·研究:上编[M].南京:江苏美术出版社,2007: 153

[3]潘天寿.潘天寿美术文集[M].北京:人民美术出版社,1983:128

[4]丁羲元.再论《步辇图》为阎立本真迹[J].故宫博物院院刊,2013(4):122

[5]《中国美术全集》编委会中国美术全集:隋唐五代绘画[G].北京:人民美术出版社,2014:图版说明

约稿、责编:史春霖、金前文