信息时代的跨媒介阅读与当代文化参与

张兰芳

统编高中语文教材必修下册第四单元为“信息时代的语文生活”,其设定的单元目标为“提高媒介素养,更好地适应信息时代的生活”[1]。这是对《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)中学习任务群2“当代文化参与”和学习任务群3“跨媒介阅读与交流”的落实。

广播、电视、网络等媒介相继兴起,将人类带入了多种传播媒介并存的信息时代。人们借助各种传播媒介来了解社会,与他人沟通,与群体产生联系,与周围世界交换信息。电影是多媒介的一种,也是反映社会生活的形式之一,很多电影本身就是一部文学作品。看电影已经成为现代人的一种生活方式,观影感受不比读一本书获得的感悟少。影片内容或某个场景可能勾起过学生对生活的回想,影片的剪辑拼接可能暗含了某种叙述模式,影片中的人物本身就具有很多激发学生潜在写作意识的特质,甚至连一句台词、一支插曲、一段音乐……都有可能会诱发其写作的灵感。

人的思维方式和语言运用也会受到多种传播媒介的影响。据此,笔者开设“当笔墨遇上光影”读写课程,以经典电影的赏析为依托,选取中外经典电影,解读素材,思考人生,把看电影作为语文学习的一种活动,师生共同开启电影读写课程的学习之旅,共享光与影的盛宴。希望学生通过具体的语文活动来“了解不同媒介的特点,学习综合运用多种媒介获取信息、表达交流的方法;理解、辨析、评判媒介信息,辨识其立场,多角度分析问题,逐步形成独立判断;还要学会正确面对海量信息,恰当筛选利用”[2]。

一、学习要求:跨媒介阅读与写作运用的双重聚焦

正如必修教材所说,“各种传播媒介的互补与融合,是当下社会发展的一个重要趋势。如何利用多种媒介来沟通交流、传播文化、参与社会生活、促进社会和谐,是摆在我们面前的新课题”。新课标任务群2 和任务群3 的学习贯穿必修、选择性必修和选修三个阶段。任务群2 的课程目标为:关注当代文化生活,参与当代文化生活,学习剖析、评价文化现象,积极参与中国特色社会主义先进文化的传播和交流,增强文化自信。任务群3 的课程目标为:学习跨媒介的信息获取、呈现与表达;观察、思考不同媒介语言文字运用的现象,梳理、探究其特点和规律;提高跨媒介分享与交流的能力和理解、辨析、评判媒介传播内容的水平;以正确的价值观审视信息的思想内涵;培养求真求实的态度。[3]比较两个任务群的目标,深度、广度、基础和拓展的区别是能够看得出来的。这样的区别是合理的,也是必要的。需要指出的是,恰恰是这些区别,构成了“当笔墨遇上光影”电影读写课的学习目标:注重语言品质,强调媒体素养,提倡理性精神,训练写作技能。

学生感兴趣的媒介应用领域,莫过于电影。电影这种媒介是一门综合艺术,它融合了音乐、美术、语言等艺术表现形式,集文化与历史、自然与社会、现实与理想、艺术与科学于一体,是生活的一个缩影,是可以被利用的宝贵的语文课程资源。鲁迅先生曾说过:“用活动的电影来教学一定比教员的讲义好,将来恐怕要变成这样的。”[4]文化研究学者戴锦华说:“看一部有质量的电影会改变一个年轻人的世界。”[5]

观看电影,跨媒介阅读的信息获取,是当代文化参与的一种形式,我们的电影读写课程是站在文学鉴赏的立场,最终指向交流写作,而不是純粹为了娱乐。以正确的价值观鉴赏作品和以艺术的规律鉴赏作品,什么更重要?通过电影欣赏和写作运用,培养实事求是的态度重要,还是把握当代先进文化、增强文化自信重要?

电影读写课程的目标定位为:一是跨媒介阅读的信息获取,观看电影是当代文化参与的一种形式,是站在文学鉴赏的立场,以正确的价值观和艺术的规律鉴赏作品;二是指向写作运用,分享电影,鉴赏电影,最终指向写作能力的提升。

比如,中国当代电影《搜索》,涉及当代的网络暴力问题。小说原著发表于2007年,电影拍摄于2012年,从2007年到2012年,作家与导演试图批判“人肉搜索”等网络暴力。如果仅从艺术上来看,这部电影并不能算得上非常优秀的作品,但影片涵盖了网络、舆论、群众、人性等方方面面的问题,值得人们深思。又是几年过去了,在“互联网+”的今天,网络暴力愈演愈烈。我们选择这一电影的学习目标定位,就是任务群2 与任务群3的结合,旨在引导学生关注当代文化生活,学习跨媒介的信息获取、呈现与表达,以正确的价值观审视信息的思想内涵,培养求真求实的态度。正如后来的课程成果所体现的:

网络时代的“人肉”技术,通常是娱乐大众的工具,但另一方面,它也可能成为一种杀人利器。无论是此前万州公交车坠江事件中遭受网络暴力的小轿车女司机,还是很多新闻事件中遭到“人肉搜索”被恶意曝光个人信息的事件主角,“人肉搜索”对他们而言,都是不能承受之重。在电影《搜索》里,网络时代的芸芸众生相被刻画得淋漓尽致。

学生习作的题目有:《傲慢与偏见,到底是在说谁》《互联网时代,获取信息的方式决定了你的行为》《我们所追寻的事实真相到底是什么》《做一片冷静的雪花》等。

每一部电影的赏析与写作运用都有不同的价值选择和课程定位,教师要有自己的专业判断,清楚课标产生的当下语境和跨媒介阅读的真正目的。

二、学习内容:遵循课标与教材的建议并体现教学意图

“通过日趋融合的各种媒介,人们不仅能够更全面地获取信息,还可以亲身参与信息传播,发出自己的声音。”这是教材的单元学习建议。任务群3 的“教学提示”明确表述:“要在学生感兴趣的媒介应用领域,创设应用场景,引导学生在实践中了解有关媒介对人们学习、工作、生活等方面的影响,并归纳分析,形成学习成果。”任务群2的“教学提示”明确表述:“可与其他学习任务群组合,设计一些课内外相结合的学习活动。”“以参与性、体验性、探究性的语文学习活动为主,增强课程内容与学生成长的联系。”也就是说,“当笔墨遇上光影”的课程内容涉及三个方面,一是“学生感兴趣的媒介应用领域”,二是“课程内容与学生成长的联系”,三是“形成学习成果”。

很显然,关于两个任务群的学习内容,课标在陈述的时候只注意文字表达的普遍性问题,并没有过多关注它们在必修、选择性必修、选修之间的差异性。如果一定要找出差异来,任务群2的专题内容多来自当下社会生活中的活动,任务群3更多的是领域,一个是从点上来,一个是从面上来。从专题内容来看,参与性和体验性是两个任务群都必须体现的,任务群2无非是在参与中促进学生成长,任务群3明确提出形成学习成果的建议。实际上,注重实践和形成成果,也是这两个学习任务群的应有之义。

信息技术的飞速发展使人们获取信息、传播信息变得快速和简易,但简易不等于草率;电影资源丰富,不等于“捡到篮子里的都是菜”。在策划电影专题赏析与写作运用时,要更多地考虑电影专题的层次和角度,体现多样性,具有系统性,既要结合教材的阅读内容,同时遵循课标的建议,又要体现我们自己的教学意图。

除了历经验证的经典电影,每年当季热映的好片大片,常常吸引学生走进影院观赏,如《我和我的祖国》《中国机长》等。

对于这两个任务群的修习,课标没有明确规定学段,其实可以安排在从高一到高三的三个阶段。不同的是,任务群2在高一可以安排得更多点,体现其活动性;任务群3在高二、高三阶段可以逐渐加多,相对合理些。

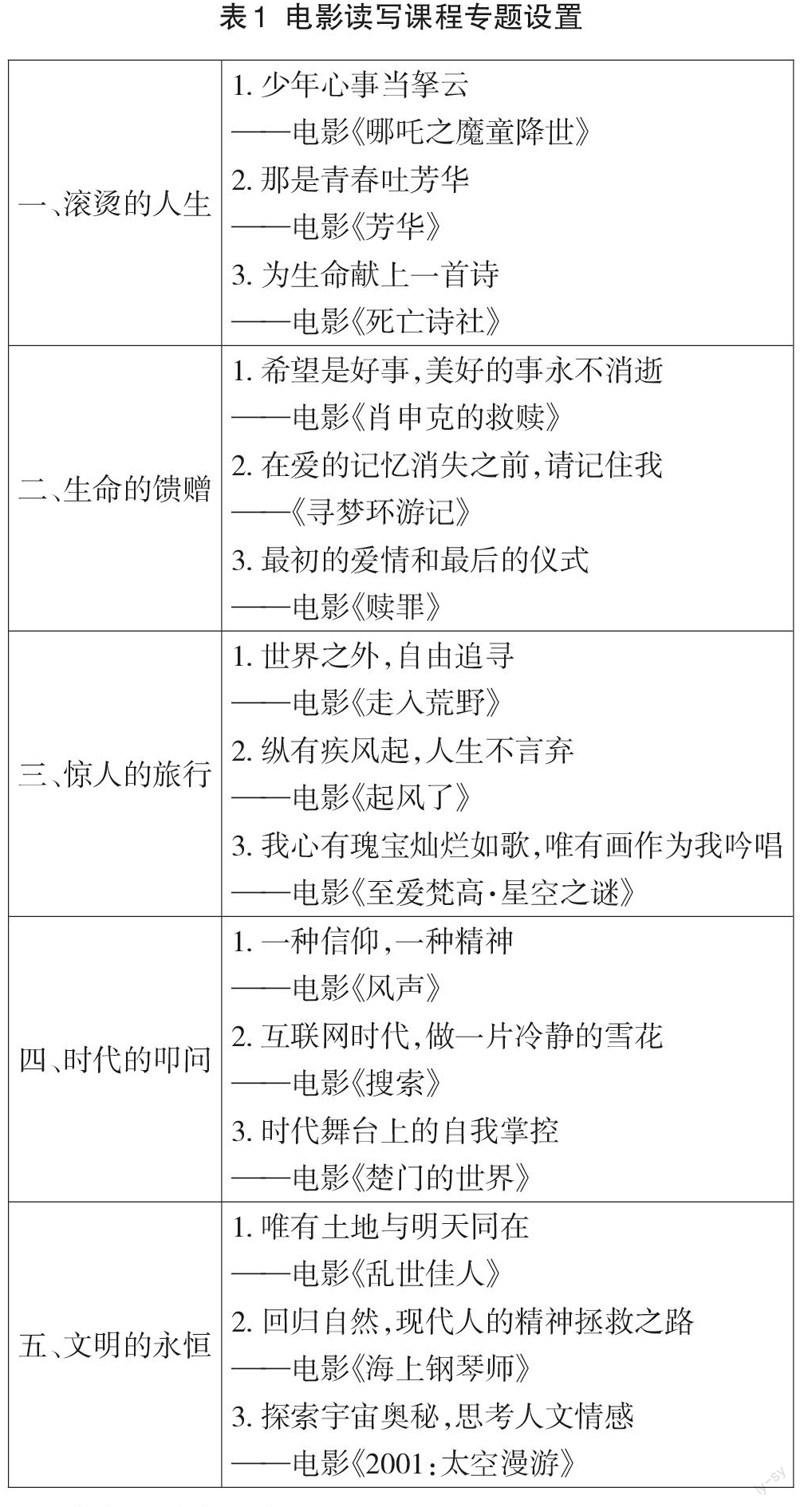

本轮电影读写课内容分五个专题:滚烫的人生、生命的馈赠、惊人的旅行、时代的叩问和文明的永恒。详见表1。

每一部电影的任务群设计为五部分:(1)佳片有约,即剧情概括;(2)角色分析,即对影片中的主要角色进行分析评论;(3)主题解读,要求提炼出2~3 个关键词,结合具体剧情分析,可借鉴经典影评;(4)台词抄本,记录影片中的经典台词,注重可迁移性;(5)写作范例,是情境性、指示性写作中对影片元素的迁移运用。

经过这样的任务群内容推进,学生对一部影片的解读是全方位的。以电影《哪吒之魔童降世》为例,洪儒非同学以《风火轮与乾坤圈》为题写作:

世界无疑是纷繁而多样的,有其复杂性。因而,我们在踏上“风火轮”,追求自我时,切莫将整个“读者群体”一票否决。

时代下的人们,仿佛都被“乾坤圈”套住了脖子。社会的分工渐细,社会为我们设置了重重标准,当代人愈发被外界的各种标准、规范所限制。熊培云就写文以“标准答案”与“标准血案”之说讽刺这个有喧宾夺主倾向的世界。

而我,则希望有更多的人,脚踩“风火轮”,勇赴“天雷劫”。

统编教材开始使用后,根据教材的教学内容,可以进行相应的跨媒介阅读。比如,配合高中语文统编教材必修上册第六单元的几篇文章,跨媒介观看印度电影《三傻大闹宝莱坞》,根植于现实,探讨当下学习中的问题,“我生也有涯,而知也无涯”。配合必修上册第七单元的几篇文章,跨媒介观看奥斯卡获奖电影《美丽人生》,探讨生命的价值,“为了成为阳光,我存于世上”。

三、教学建议:追求在教师指导之下媒介主体与读者主体的融合

教学实施总是会遇到这样那样的困难,比如教学课时的限制、课外阅读时间不足、测试评估难以量化……最后跨媒介阅读就成了赶时髦,走过场,或者干脆不作为。

我们再回到课标和教材中,课标在陈述相关内容时,两个任务群篇幅详略稍有不同,任务群2的“教学提示”为383字,任务群3的“教学提示”为320字[6]。二者均占0.5学分,9课时。前者有3条,后者有4条,为便于对二者进行比较,下面分条列表概括分析。详见表2。

通过对二者分条比较,足以看出二者“教学提示”上的不同,但共同点很清楚,即都强调教师的引导作用。信息时代,我們每天都会接触大量信息,这能帮助我们更好地认识世界,但有时也给我们带来误导和烦恼。《吕氏春秋·察传》有言:“闻而不审,不若无闻矣。”因此,有辨识信息的自觉与能力,能够分辨各种媒介信息的真伪,就成了当代人必须具备的媒介素养。统编教材中的“学习建议”也指出,要“辨识媒介信息”。但语文学习最终还是学习者的事情。王尚文教授认为,语文学习是在主体间性的对话中进行的。阅读应该发生在文本主体与读者主体之间,这已成为不少专家学者的共识。

在“ 当笔墨遇上光影”读写教学实施中,我们也应该追求在教师指导之下,媒介主体与读者主体的融合。恰恰是基于这两者的不同与互补,“当笔墨遇上光影”课程设计了跨媒介学习任务群。

“当笔墨遇上光影”的任务群设计,始终在影像和写作间游走,最终指向写作所需之独特而深刻的洞见。既考虑电影本身的资源特质,又考虑写作本身的逻辑顺序,还要考虑学生所处的思维发展阶段。最后确定为以下七个步骤:第一,从课程需要出发精选影片,主要是配合教材相关主题;第二,师生共享电影,形成固定的观影时段;第三,组织电影评论课,引导学生深入研讨,破解主题或艺术技巧,注重独特而深刻的见解;第四,拓展阅读,推荐相关经典文本阅读和一部互文性的电影;第五,自选角度撰写影评;第六,汇编优秀习作,师生共评;第七,自选写作情境迁移到大作文写作中。

例如在电影《寻梦环游记》热映时,我和学生一起确定了这部电影的赏析与写作专题《为了成为阳光,我们存于世上——〈美丽人生〉跨媒介阅读》。

选择这部电影恰恰是基于当时的学情——统编教材必修上册第七单元选文有史铁生的《我与地坛》和苏轼的《赤壁赋》,同样遭遇人生重大挫折的两个人,走出苦难,热爱生活,写成了他们人生的华章。生命对每个人来说只有一次。热爱生活,善待生灵,敬畏生命,用爱的火炬照彻整个生命的流程,把个体的生命融入丰富的世界中去,人生才更有价值。从这个意义上说,《美丽人生》不愧为电影中的经典。它像一个寓言,将战争中民众所承载的苦难、所坚持的乐观和幽默的生活态度以及意大利戏剧元素中的情感渲染技巧发挥得淋漓尽致,传达了永恒的主题——人的生命是可贵而且充满欢笑的,激发每个人对于生活的热爱。

观影后,同时推荐阅读经典文本鲁迅的《生命的路》和时评《生死教育:让生命绽放得更绚烂》,拓展观影《攀登者》。学生的习作精彩纷呈,《阴影之下,美丽无畏地盛开》《以爱之名给你灿烂人生》《用游戏化解苦难》等文章,内容之丰富,思考之深入,角度之独特,令人欣喜。

经典电影是一个全息系统。如果能巧妙地借一部电影进行多层面的阅读,并分解为写作素材的一个母题或阐释多个普适性母题,然后在多个电影专题及专题内部的影片之间建立一定的关联,连类而及,逐渐累积和夯实,必能使学生的语文素养日渐提高。

“当笔墨遇上光影”读写课程是一种尝试,意在通过跨媒介的阅读与交流,实现学生对当代文化的参与,体悟人生,锤炼语言,思考社会,提升思想认识,提高语文素养。