期待·新鲜·审视自己

时间过得真快,一晃《儿童文学选刊》创刊都四十周年了。想起当年阅读“创刊号”的心情,清晰地记得,一是期待感,二是新鲜感。

办刊物,按照时间的间隔一期一期地出刊,能够得到读者的期待很重要。试想,读完了一期,就開始期待着读下一期,那种急切的心情,可说是最真实最自然的需求表露。在上个世纪八十年代初,我国的儿童文学创作开始繁荣,刊物林立,图书繁多。那时候,“文摘”“选粹”类的刊物应时而生,成为了一种标记:儿童文学需要优中选优,需要在泛读中推出精读作品,并且在精读中启发思考,更切合实际地展开科学严谨的儿童文学批评。事实也证明了“选刊”在以后的日子里,读者的期待感就是源于这份刊物的宗旨和价值。记得当初我收到《选刊》的创刊号,就把别的书刊暂时放下,聚精会神地读起来。几乎每一期都能读到精彩的作品,从选材的突破禁区,到构思的新巧别致;从语言的不同风格到新人新作的涌现,都启发我边读作品边思考。现在回忆起来,读《选刊》让我涌动着期待感,是因为这些作品并不是简单地让我知道一个新的故事,而是选择的这些作品让我在当时儿童文学发展的大背景下,促进了我的思考。这种思考是基于对作品的赏读,是基于对文本的分析。我期待着从《选刊》中读到精品佳作,同时也期待着从精品佳作中启迪我的思考。我想,这种期待感是办刊物所追求的效果,也是刊物生命力之所属。

新鲜感也很重要。《选刊》虽然刊登的都是发表过的作品,但是一经被“选刊”重发,那就多了一层含义。如果是我没读过的,我会先“补课”,很愉快地读,很用心地读。读《选刊》上发表的作品,可以帮我解除阅读中的遗珠之憾。阅读《选刊》上重新发表的作品,永远不会感觉陈旧,而是有新鲜感。读时会有一种心理:编辑为什么会选了这一篇重发?带着这个问题去阅读,会使得那重发的作品多了一些有待思考和发现的品质。于是,你会仔细阅读,仔细揣摩着阅读。阅读的心情是恬静的,是踏实的,不必担心浪费了你宝贵的时间。

如果是我已经读过的作品,再读一遍也是值得的。又会有新的感受,新的理解。好作品不厌百回读。每一遍的阅读,对于人物和意境,都是从陌生到熟悉,从渐近到融合,这是阅读的一种美好的境界。如果读到的是老朋友的作品,欣喜中常常又会在阅读中做些比较:他的这篇作品与他自己的作品相比较有什么不同,有什么新意,有什么新的追求。总之,在“选刊”上发的作品,读起来会感觉倍加亲切,多了一些持重,多了一些启示。

在这四十年里,在《选刊》上也选过我的作品刊登。每次重读时,我都会用审视的目光看待自己的作品。这是一种很奇妙的阅读,别有风味的阅读,似乎在用一个更新的、更高的标准阅读。我有一篇童话《雨人》,发表于《少年文艺》1995年第一期,后被《选刊》重发于同年第三期。我很看重《选刊》的重发,因为这篇童话是我的一次小小的探索。探索有两点:一是情节的跳跃性,把较多的空间留给读者想象,二是诗的语言表达方式。写作时和初次发表时,我虽然很欣喜,很兴奋,但心中很没底。“选刊”的发表,让我的心安定了下来。我比较确认短篇童话也可以这样写了,还比较认同这样写可以给读者一些新的阅读体验。我还有一组诗《林中月夜》,初刊《儿童文学》1990年第一期,后被《选刊》重发于同年第二期。多年来,我一直主张,诗是最讲究形式的,有新巧的形式,可以让诗有更多的审美品味和吸引力。这首短诗是我这一主张的实践。它是否成功,姑且不论,但《选刊》的发表至少肯定了我的这种主张和探索。在《选刊》上重发自己的作品,它不是数量上的增加,而是质量上的自觉提升。

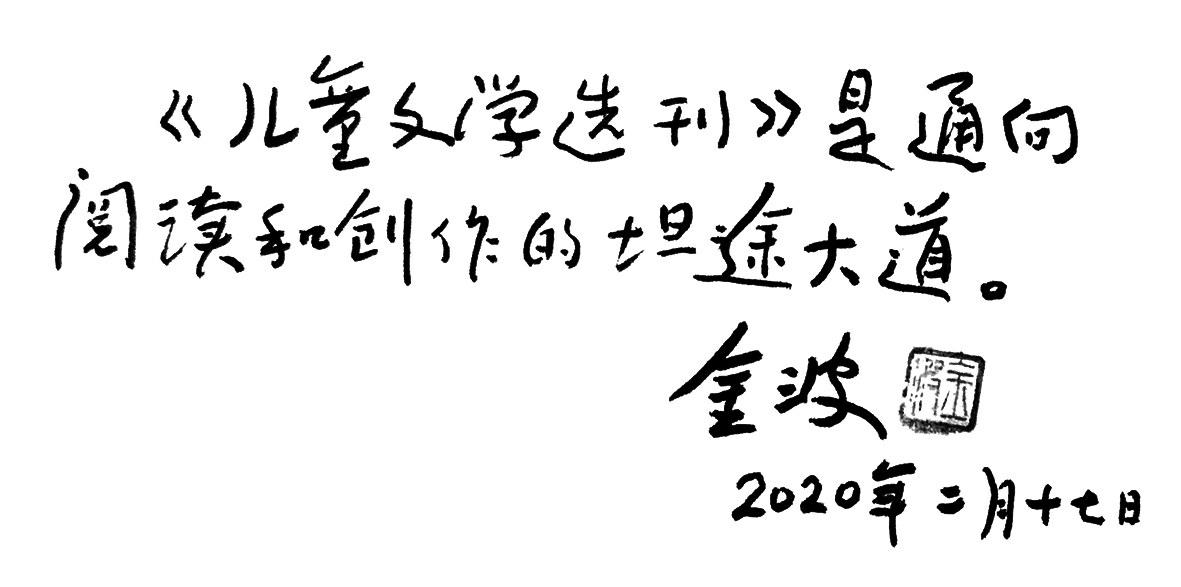

《儿童文学选刊》创刊四十周年,没有书卷气,没有艰涩味,多的是彰显儿童文学发展中的活力和探索。它呈现的方式是注重发掘时代精神和作品的审美价值。它不给创作和阅读制定条律,而是重在遴选中外具有经典价值和创新精神的作品,用艺术的力量,启迪深刻的思考。我想,这就是这份刊物给我的感受和滋养。

金波,1935年生于北京,诗人,儿童文学作家。大学时代开始文学创作,出版诗集《我们去看海》《让太阳长上翅膀》《推开窗子看见你》,小说《开开的门》《婷婷的树》,童活集《影子人》、《乌丢丢的奇遇》、《追踪小绿人》(三部曲)、《蓝雪花》等多部;散文集《感谢往事》《和树谈心》《点亮小橘灯——金波80岁寄小读者》《昆虫印象》等。评论集《幼儿的启蒙文学》《能歌善舞的文字》等。选集有《“我喜欢你”金波儿童文学精品系列》(15卷本)。作品曾多次获奖。