重复经颅磁刺激联合右佐匹克隆片治疗脑梗死后睡眠障碍的临床研究

华强,夏文广,郭伏玲,李思成,徐婷

缺血性卒中患者中并发睡眠障碍的比例最高可达78%[1,2],我国报道的急性脑梗死后睡眠障碍的发生率约为18.75%~77.25%[3]。脑梗死合并睡眠障碍可能加重患者的病情,不利于恢复,严重影响患者的生活质量[4,5]。目前卒中后睡眠障碍的临床治疗多基于各种药物治疗,并配合认知行为疗法、针灸等多种治疗手段。由于患者及其家属对安眠类药物成瘾性的顾虑,药物使用往往不规范,疗效不尽如人意。近年来重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)治疗作为一种新的治疗卒中后睡眠障碍的方法,得到了临床认可。本研究就rTMS联合右佐匹克隆片治疗脑梗死后睡眠障碍的疗效进行了临床研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年10 月至2018 年9 月于湖北省中西医结合医院康复医学中心神经康复科住院的合并睡眠障碍的脑梗死患者90 例,经颅脑CT 或MRI 证实符合第四届全国脑血管病会议制定的脑梗死诊断标准,同时符合中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组制定的成人失眠诊断标准。纳入标准:首次发病;有失眠等睡眠障碍;病程在2月内;生命体征平稳,神志清楚,无明显语言障碍及认知、精神障碍,能配合完成量表评定;发病前无明显睡眠障碍;经医院伦理委员会批准,患者签署知情同意书。排除标准:生命体征不稳定;发病前有精神方面疾病;失语;认知功能严重障碍;对本研究相关药物过敏;治疗区域植入有金属部件、有心脏起搏器植入;不能耐受rTMS治疗。90例患者随机分为2组各45 例:①对照组,男24 例,女21 例;年龄(60.33±9.35)岁;病程(33.96±7.84)d;左侧病变26 例,右侧病变19例;②观察组,男26 例,女19 例;年龄(61.02±9.81)岁;病程(35.40±9.63)d;左侧病变28例,右侧病变17例。2组的一般情况差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

2组均给予常规药物、综合康复和右佐匹克隆片治疗,包括抗血小板聚集、调压、调脂、稳定斑块、控制血糖等药物治疗及抗痉挛体位的摆放、关节活动度训练、神经生理疗法等物理治疗、滚筒训练、磨砂板等作业治疗、针灸、推拿治疗。康复治疗均由康复专业人员进行操作,物理治疗(physical therapy,PT)40 min/次,作业治疗(occupational therapy,OT)30 min/次,每日各1次,每周5次,共15次。针灸、推拿治疗由专业针灸、推拿医师操作,30 min/次,每日各1次,每周5次,共15次。同时由责任护士指导患者建立良好的作息,睡前不进食难消化的食物,晚饭后不大量饮水,注意消除影响睡眠的躯体不适,如疼痛、瘙痒、尿频等,疏导患者不良情绪,注意调节好病房的温度、光线和声响。右佐匹克隆片(购于成都康弘药业集团股份有限公司,国药准字H20100074)起始剂量每次2 mg,根据患者病情可调整药量至3 mg/次,1次/日,睡前口服,持续3周。观察组加用rTMS治疗。rTMS 治疗使用设备为武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司生产的YRDCCY型磁场刺激仪,刺激部位为右侧额叶背外侧区,确定刺激强度时首先确定运动阈值(motion threshold,MT),即刺激皮质运动区引起对侧手指产生50 μV运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)时的最小刺激,刺激强度为80%~120%MT,治疗频率1 Hz,刺激时间8 s,间歇时间3 s,每次15 min。1次/日,连续治疗5 d后,休息2 d,共计治疗15次。

1.3 评定方法

2组在治疗前、治疗3周时由专业康复医师采用匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)、睡眠状况自评量表(self- rating scale of sleep,SRSS)进行评定,并给予多导睡眠监测,记录总睡眠时间、入睡潜伏期、睡眠效率、觉醒次数、觉醒时间、非快速眼动睡眠(non-rapid eye movement sleep,NREM sleep)第一、二、三及四期(入睡期S1、浅睡期S2、中度睡眠期S3 及深度睡眠期S4)、快速眼动睡眠(rapid eyes movement sleep,REM sleep)等指标。PSQI 包括主观入睡时间、睡眠维持时间、睡眠质量、睡眠效率、睡眠觉醒次数、觉醒后入睡时间、催眠药物、日间功能障碍计分,总分为0~21 分,7~11 分为轻度,12~16 分为中度,17~21分为重度。SRSS[6]测评项目主要包括:入睡困难、睡眠不足、觉醒不足、睡眠质量、觉醒时间、睡眠不稳、噩梦惊醒、早醒、服药状况、失眠后反应。每项评分采用5分制,满分为50分,患者失眠程度越严重分数越高。睡眠监测采用飞利浦伟康公司生产的Alice6多导睡眠监测仪,所有患者在治疗前1 d及治疗结束后1 d分别进行多导睡眠检测,时间从当日22时至次日6 时30 分,记录时依据睡眠图描记与分期国际标准的规定进行,记录指标包括睡眠潜伏期、睡眠时间、睡眠效率、觉醒次数、觉醒时间、S1%、S2%、(S3~S4)%、REM%。临床疗效评定标准[7]:痊愈:夜间睡眠时间≥6 h,睡眠深沉,PSQI 评分较治疗前减少≥75%;显效:夜间睡眠时间≥5 h,患者睡眠质量提高,睡眠深度提升且PSQI 减少≥50% ;有效:夜间睡眠时间≥3 h,睡眠质量改善,睡眠时间较治疗前延长且PSQI减少≥25%;无效:治疗后患者失眠相关临床症状未缓解甚至加重且PSQI减少<25%。痊愈率、显效率与有效率之和为总有效率。对比2 组疗效,并随访治疗结束后1月时睡眠障碍的复发情况。

1.4 统计学处理

采用SPSS25.0软件包分析数据,计量数据以(±s)表示,组内治疗前后比较采用配对t检验,组间治疗前后的比较采用独立样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,无序分类资料采用χ2检验,有序分类资料(等级资料)采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组PSQI及SRSS评分比较

治疗前2组的PSQI及SRSS评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗3 周后,2 组PSQI 及SRSS 评分较治疗前降低,有显著性差异(P<0.01),观察组的PSQI 及SRSS评分低于对照组,有显著性差异(P<0.01),见表1。

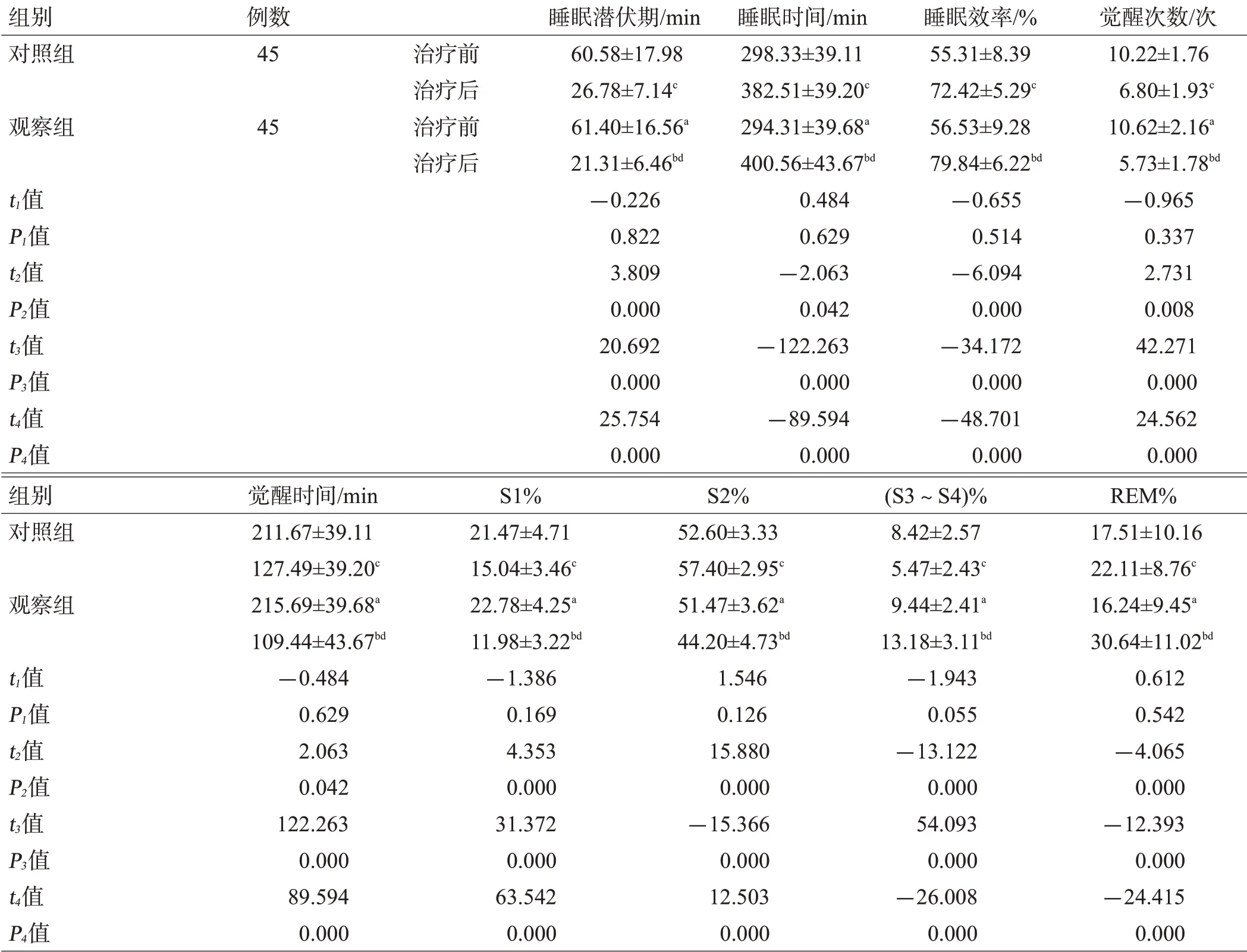

2.2 2组睡眠情况比较

治疗前2 组的睡眠潜伏期、睡眠时间、睡眠效率、觉醒次数、觉醒时间、S1%、S2%、(S3~S4)%、REM%等差异无统计学意义(P>0.05);治疗3周后,2组的上述指标较治疗前差异有统计学意义(P<0.01),观察组与对照组相比,差异有统计学意义(P<0.05);见表2。

2.3 2组疗效比较

治疗3周后,对照组痊愈11例,显效13例,有效10例,无效11例,总有效34例(75.6%);观察组痊愈18例,显效14 例,有效9 例,无效4 例,总有效41 例(91.1%),组间比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗结束1 月后随访,对照组复发10 例(22.2%),观察组复发3 例(6.7%),组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

脑卒中相关睡眠障碍中发病率最高为入睡困难、其次为睡眠维持障碍、睡眠结构紊乱和日间过度睡眠[8,9]。失眠是缺血性脑卒中患者最多的睡眠障碍表现[10]。采用多导睡眠监测发现急性脑梗死患者常见的睡眠参数的变化是总睡眠时间减少,睡眠效率低下,觉醒期有明显增加,且卒中的病变部位与睡眠障碍的发生有关,左侧大脑半球病变较右侧更易出现睡眠质量下降;前循环梗死患者更易有睡眠结构异常;丘脑梗死患者深睡眠持续时间比其它部位梗死患者长,而睡眠潜伏期及浅睡眠减少[11-13]。脑卒中患者急性期合并睡眠障碍的影响因素常与NIHSS评分>15分、并发肺部感染、尿路感染和冠心病等相关[14]。

卒中后发生睡眠障碍的机制也较为复杂,可能与局灶性脑损伤涉及睡眠系统、觉醒系统和REM系统[15]有关。脑组织水肿、颅内压增高加重脑组织缺血缺氧,影响REM睡眠。卒中后与觉醒有关的去甲肾上腺素、5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)和多巴胺等神经递质的合成较前减少,同时释放出大量毒性物质(如兴奋性氨基酸等),通过对网状系统的不良作用,干扰睡眠觉醒系统。脑卒中后并发的头痛、肢体疼痛等不适,均影响正常睡眠-觉醒系统的功能;伴发的糖尿病、冠心病等导致血液黏稠度高、减慢睡眠时脑血流速度、减少脑血流量,导致睡眠障碍。服用多种药物对睡眠造成的不利影响常常被忽视。患者发病后常伴有焦虑、恐惧、悲观等不良情绪、环境变化带来的陌生感也可对患者睡眠造成不利影响[16,17]。卒中患者夜间褪黑素水平明显降低,导致睡眠觉醒周期的紊乱进一步加重[18]。

脑梗死后睡眠障碍是多种因素共同参与的结果,所以需要临床医生根据患者的不同病情,早识别早处理,避免出现卒中后焦虑抑郁状态,进一步加重病情[19,20]。对患者及时进行心理疏导是非常有益的治疗方法之一,它能减轻患者心理负担,引导患者积极进行康复锻炼。还应及时给予药物干预,以缓解症状,提高患者睡眠质量。右佐匹克隆片是目前治疗失眠的首选用药。它属于新型的非苯二氮卓类安眠镇静药,是γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)受体激动剂,起效快(大约15 min 起效),半衰期6 h 左右,后遗效应和不良反应少。长期服用也不会产生反跳性失眠、戒断反应、生理依赖等。研究发现此药可缩短患者睡眠潜伏时间,降低夜间和入睡后觉醒次数[21],但右佐匹克隆片亦可产生中枢抑制,与其他精神科药物、抗惊厥药、抗组胺药、酒精等同用能相互叠加作用,可能出现想法与行为异常,在临床使用过程中需密切观察患者服药后的反应[22]。患者及家属往往表现出对药物成瘾性及不良反应的顾虑,因此有必要采用一种更为安全、简便、有效的治疗方法。

有研究发现低频磁刺激(≤1 Hz)能抑制皮质兴奋性[23]。刺激左右侧额叶背外侧区治疗失眠的效果优于其他脑区,但两侧区别不明显[24]。本研究选取的刺激部位为右侧额叶背外侧区。有文献指出rTMS 主要通过增加5-HT 和GABA 的释放,抑制交感神经节前神元,减弱脑干网状结构的突触联系,抑制上行激活系统的功能[25,26];通过增加褪黑色素分泌量,增加大脑5-HT和去甲肾上腺素浓度,调节机体睡眠-觉醒周期[27]。Jiang 等[28,29]报道rTMS 治疗2 周后,明显促进患者Ⅲ期睡眠和整个REM期睡眠周期。rTMS可作为在药物治疗基础上合并使用的增效剂[30]。本研究中,观察组有4例患者在rTMS 治疗过程中出现一过性轻微头晕、头痛,但均可忍受,并未要求中止治疗,症状均自行缓解。rTMS作为一种操作简易便捷、安全性高的治疗技术,目前已广泛用于治疗神经、精神疾病[31]。

表1 2组治疗前后PSQI、SRSS评分比较(分±s)

表1 2组治疗前后PSQI、SRSS评分比较(分±s)

组别对照组观察组t值P值例数45 45 PSQI评分SRSS评分治疗前14.02±2.45 14.87±3.04-1.449 0.151治疗后9.09±1.95 6.49±2.00 6.248 0.000 t值48.133 47.125 P值0.000 0.000治疗前30.89±4.15 31.11±3.80-0.265 0.792治疗后19.13±2.40 15.20±2.46 7.672 0.000 t值43.544 64.193 P值0.000 0.000

表2 2组治疗前后多导睡眠监测指标比较(±s)

表2 2组治疗前后多导睡眠监测指标比较(±s)

注:t1、P1为治疗前观察组与对照组比较的统计值;t2、P2为治疗后观察组与对照组比较的统计值;t3、P3为对照组治疗后与治疗前比较的统计值;t4、P4为观察组治疗后与治疗前比较的统计值

组别对照组观察组t1值P1值t2值P2值t3值P3值t4值P4值例数45 45治疗前治疗后治疗前治疗后睡眠潜伏期/min 60.58±17.98 26.78±7.14c 61.40±16.56a 21.31±6.46bd-0.226 0.822 3.809 0.000 20.692 0.000 25.754 0.000睡眠时间/min 298.33±39.11 382.51±39.20c 294.31±39.68a 400.56±43.67bd 0.484 0.629-2.063 0.042-122.263 0.000-89.594 0.000睡眠效率/%55.31±8.39 72.42±5.29c 56.53±9.28 79.84±6.22bd-0.655 0.514-6.094 0.000-34.172 0.000-48.701 0.000觉醒次数/次10.22±1.76 6.80±1.93c 10.62±2.16a 5.73±1.78bd-0.965 0.337 2.731 0.008 42.271 0.000 24.562 0.000组别对照组观察组t1值P1值t2值P2值t3值P3值t4值P4值觉醒时间/min 211.67±39.11 127.49±39.20c 215.69±39.68a 109.44±43.67bd-0.484 0.629 2.063 0.042 122.263 0.000 89.594 0.000 S1%21.47±4.71 15.04±3.46c 22.78±4.25a 11.98±3.22bd-1.386 0.169 4.353 0.000 31.372 0.000 63.542 0.000 S2%52.60±3.33 57.40±2.95c 51.47±3.62a 44.20±4.73bd 1.546 0.126 15.880 0.000-15.366 0.000 12.503 0.000(S3~S4)%8.42±2.57 5.47±2.43c 9.44±2.41a 13.18±3.11bd-1.943 0.055-13.122 0.000 54.093 0.000-26.008 0.000 REM%17.51±10.16 22.11±8.76c 16.24±9.45a 30.64±11.02bd 0.612 0.542-4.065 0.000-12.393 0.000-24.415 0.000

本研究中观察组治疗后的PSQI及SRSS得分较治疗前均显著下降(P<0.01),睡眠各指标较治疗前均明显改善(P<0.01),较对照组改善更明显(P<0.05),治疗有效率高于对照组(P<0.05),治疗1 月后复发率低于对照组(P<0.05),表明rTMS 结合右佐匹克隆片治疗脑梗死后睡眠障碍较单用右佐匹克隆片更有效,其机制可能与右佐匹克隆片能缩短睡眠潜伏时间,降低觉醒次数、rTMS 明显改善睡眠结构、同时增加右佐匹克隆片的临床疗效有关。

本研究的不足之处在于未评估脑梗死睡眠障碍患者常并发的抑郁及焦虑状态,它们可能加重患者的睡眠障碍,影响临床疗效。脑卒中后睡眠障碍的病理机制复杂,影响因素较多,本研究未能进一步深入探讨这些因素在临床治疗中对治疗效果的影响。目前rTMS治疗脑卒中睡眠障碍时,对不同脑区进行治疗的区别也缺乏进一步的对比研究。在治疗过程中针对每个个体的具体情况,如何确定最佳刺激部位、最适刺激频率、刺激强度及刺激总量等问题尚需进行探讨。