BTE系统对颈脊髓损伤后上肢肌力强化训练的效果

冯晓娟,李建军

1.首都医科大学康复医学院,北京市 100068;2.中国康复研究中心北京博爱医院作业疗法科,北京市100068

美国每年约有1.75 万例新增脊髓损伤患者[1]。中国脊髓损伤年患病率约为37/100 万,年龄多为34.7~54.4 岁,男性多于女性,汽车碰撞和高空坠落是主要原因[2]。颈脊髓损伤(cervical spinal cord injury,C-SCI)由于损伤平面较高,常导致高死亡率[3]。幸存的CSCI 患者临床表现为四肢瘫,运动、感觉、大小便功能以及日常生活活动能力(activity of daily living,ADL)受到不同程度影响[4]。

根据脊髓损伤神经学分类国际标准[5-7],运动平面位于C6-7的完全性脊髓损伤患者,上肢关键肌肌力较差,大部分患者的康复结局为依赖轮椅生存。这些患者在驱动轮椅、床椅转移、翻身起坐、进食、梳洗、如厕等日常动作中,上肢力量显得尤为重要[8]。四肢瘫患者的上肢和手功能改善,对生活质量提高有重要意义[9]。

有针对性的高强度密集训练,即上肢强化运动训练在C-SCI 后的康复训练中应用较为广泛[10-12]。对瘫痪肢体进行规律的强化运动,可以促进患者功能恢复[10,13]。方法有徒手或器械辅助,治疗师可根据具体情况灵活选择。

BTE PrimusRS 模拟仿真测试评价训练系统(以下简称“BTE 系统”)是集训练和测试于一体的设备。系统提供等长、等张、等速3 种训练模式,可进行主动运动、辅助运动和被动运动,也可用于评估与肌力相关的指标[14]。BTE 系统测试握力、捏力、肘关节屈伸力、膝关节屈伸力具有较好信度,对慢性肩周炎、踝关节炎等的康复训练疗效较好[15-19]。

脊髓损伤康复是一个漫长过程。临床大致分为急性期(1 个月内或0~4 周)、亚急性期(1~2 个月或4~8周)、恢复期(3~6 个月)和稳定期(6 个月以上)[20-21]。早期综合康复对脊髓损伤患者ADL 影响的研究较多[22-25],不同阶段脊髓损伤患者进行强化训练的疗效尚待观察。本研究探讨运用BTE 系统对C-SCI 患者进行上肢肌力强化训练的有效性,同时观察不同病程CSCI患者进行上肢肌力强化训练的疗效差异。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2019 年6 月至2020 年1 月,选取在北京博爱医院脊髓损伤相关科室住院治疗的创伤性C-SCI 患者60例,所有患者均有确切外伤史,首次发病,经MRI证实为C-SCI,并接受颈椎内固定手术。其中术后1~2个月15 例(亚急性期组),3~6 个月15 例(恢复期组),6个月以上30 例。将病程6 个月以上的患者再等分为对照组和稳定期组。

纳入标准:①年龄18~60 岁;②根据2019 版脊髓损伤神经学国际分类标准[7],运动平面为C6-7、美国脊柱损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)分级为A 级或B 级的运动完全性脊髓损伤;③根据Lovett肌力等级评定标准,伸肘肌徒手肌力检查(Manual Muscle Test,MMT) ≥2 级,改良Ashworth 量表 分级<Ⅱ级;④无认知障碍,可配合训练,依从性好;⑤同意并签署知情同意书。

排除标准:①脊柱(包括颈椎)固定不稳定;②并发脑损伤、其他脊髓节段损伤、四肢骨折、周围神经损伤等;③并发体位性低血压、压疮、肺部感染、下肢深静脉血栓等并发症;④全身状况差,有严重心、肝、肺、肾等疾病;⑤安装心脏起搏器;⑥慢性全身性疾病或传染病等;⑦正在参加其他疗法(包括替代疗法)或服用药物(包括草药);⑧其他原因无法进行康复治疗或影响康复治疗强度。

剔除和脱落标准:①入组后未满4 周出院;②其他非康复训练因素引起骨关节或肌肉损伤,如意外摔倒。

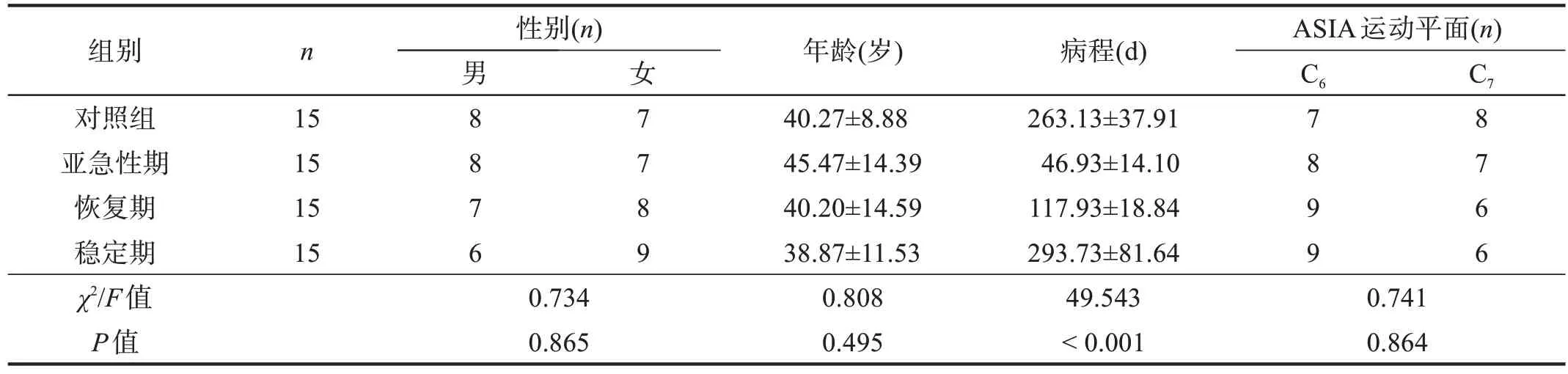

各组间性别、年龄和ASIA 运动平面均无显著性差异(P>0.05),病程有非常高度显著性差异(P<0.001)。见表1。

本研究经中国康复研究中心伦理委员会审核通过(No.2019-114-1)。所有患者入组前均签署知情同意书。

表1 四组一般资料比较

1.2 方法

对照组予常规综合康复治疗4 周。①物理治疗。由专业物理治疗师根据患者具体情况进行肢体被动活动训练、辅助训练或抗阻训练,站立床或站立架训练,下肢被动康复踏车训练,四点支撑训练,床上移动训练,轮椅操控训练,坐位平衡训练以及呼吸训练。每天60 min,每周5 d。②作业治疗。由专业作业治疗师根据患者功能状况进行良肢位摆放指导,有目的的上肢作业活动训练(与推拉、够取、抓放等相关的作业项目),选择合适的辅助具(万能袖带、C 型夹等)进行模拟进食训练、书写训练、穿衣训练、床椅转移训练等日常生活动作模拟训练。每天30 min,每周5 d。③理疗:上肢低频或中频电刺激、下肢气压式静脉回流促动,每天各20 min,每周5 d。④针灸每天45 min,每周5 d;心理疏导治疗每次30 min,每周2~3次。

其余各组在以上综合康复的基础上,每天采用美国BTE PrimusRS 系统(Baltimore Therapeutic Equipment公司)配件122、601、701进行上肢肌力强化训练30 min,每周5次,共4周。

采用配件122 对双侧上肢进行矢状面逆时针圆周运动训练。将患者双手用弹力绷带固定于手柄上。①肌力≥3 级者,以抗阻运动为主。根据初次测试的等长收缩最大力,以双侧平均值的30%作为初始阻力进行训练,系统自动显示柱状的5 s做功图,以第一个5 s 做功为基准,超过或低于50%系统自动警示。如果患者连续1 min 内做功均超过50%,每次递增阻力1 N;如果患者连续1 min内做功低于50%,每次递减阻力1 N。增加或减少阻力后,如患者出现不适,可继续降低阻力;如仍较轻松,可继续增加阻力。②肌力2 级者,训练以辅助运动为主。BTE 系统可设定运动范围、提供助力,并能实时感应患者用力大小。当患者力量较弱无法完成全范围活动时,系统可提供助力,帮助患者达到设定的范围。屏幕上有红、绿两种曲线图,分别代表机器提供助力和患者自主用力。治疗师鼓励患者尽量自主用力,以增加绿色线条的长度和高度。每次10 min。

采用配件601 进行单侧前臂旋前、旋后训练。将患者双手用弹力绷带固定于手柄上。只采用辅助运动方式,设定运动范围为180°(旋前90°、旋后90°),鼓励患者尽量自主用力,以增加绿色线条的长度和高度。每侧每次训练各5 min。

采用配件701 进行单侧肘关节伸展训练。训练方案参照122。每侧每次各5 min。

治疗师根据患者实际情况,遵守循序渐进原则,逐步增加难度。

治疗过程中严密观察患者不良反应。

1.3 观察指标

治疗前和治疗4 周后,由经过专业培训的同一名治疗师对患者进行功能评估。

1.3.1 等长峰值力矩(isometric peak torque,IPT)

选用配件701 对患者双侧肘伸肌群进行测试。患者轮椅上端坐,靠背调至90°,患者保持肩关节屈曲90°,肘关节屈曲45°,上臂固定于支撑架上防止代偿,肱骨外上髁与BTE系统的动力头中心对齐,调整配件长度使之与患者前臂长度相等,将患者手部用弹力绷带固定于手柄上,锁定配件与支撑架呈45°。

采用非爆发性静力性测量模式。嘱患者在3 s 内以最大力伸肘,重复3 次,组间间歇5 s,三次测量值的变异系数(仪器直接给出)<10%为有效[27],取均值。

1.3.2 等张极限肌耐力(isotonic extreme muscle endurance,IEE)

选用配件701,起始位置同上,根据测得的IPT值,选取双侧中较大IPT 值的50%作为阻力矩,运动频率40 次/min[27]。仪器有可示的节奏模块,嘱患者跟随显示器所示频率反复向前伸肘,持续运动至疲劳。记录总做功量。

以上两项测试在进行正式测试前,患者先试验几次以熟悉测试程序和方法,理解后稍作休息,然后进入正式测试。

测试结果均为双侧,为便于统计,最终数据取双侧数据的平均值[28]。

1.3.3 ASIA 上肢运动评分(Upper Extremity Motor Score,UEMS)

UEMS 由5 组关键肌群的MMT[29-30]肌力组成,即屈肘肌群(C5)、腕背伸肌群(C6)、伸肘肌群(C7)、指屈肌群(C8)、小指外展肌群(T1)。每组肌群0~5 级相对应评0~5分,双侧总分50分。

1.3.4 功能独立性测量(Functional Independence Measurement,FIM)

选用FIM[31-33]对患者进行ADL 评定。FIM 共6 大项,18个子项目,总分126分。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0 统计软件进行数据处理。计数资料以频数表示,采用χ2检验。计量资料以()表示,组内比较采用配对样本t检验,组间比较使用单因素方差分析,两两比较采用SNK-q检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

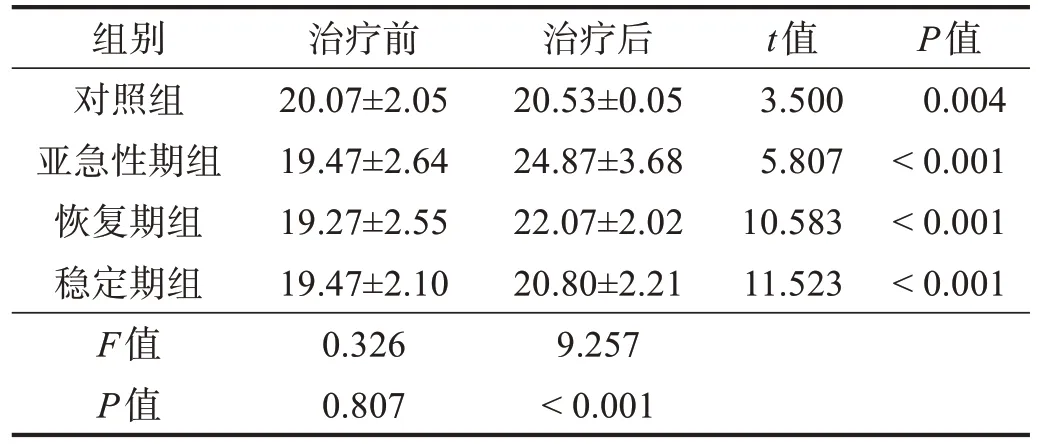

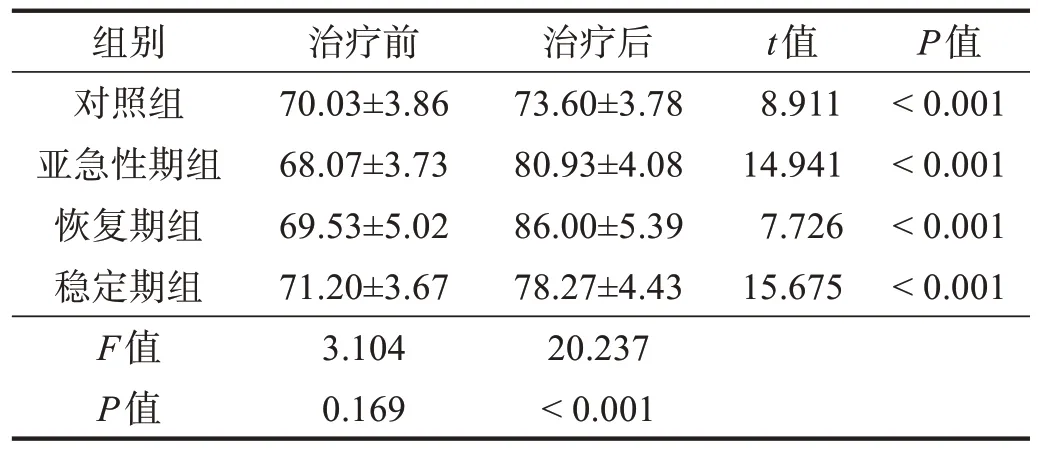

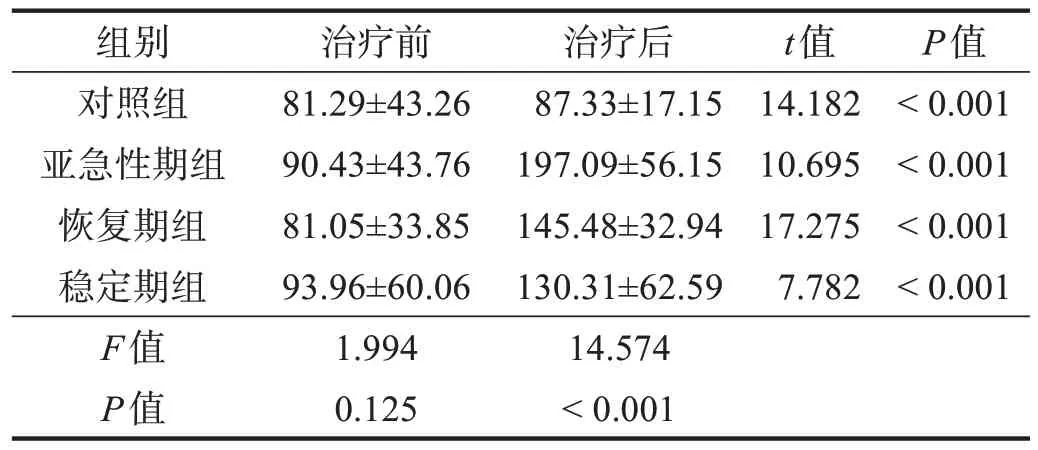

治疗前,各组间评定结果均无显著性差异(P>0.05)。治疗后,各组评定结果均明显改善(P<0.01)。各组间有非常高度显著性差异(P<0.001),亚急性期组UEMS、IPT 最高,恢复期组FIM、IEE 最高,稳定期组恢复最差。见表2~表5。

3 讨论

残存肌力是C-SCI 患者功能和独立性的重要决定因素,而上肢残存肌力尤为重要[34],其微小改善都会对患者日常活动产生重大影响[35]。

上肢肌力训练是C6-7损伤患者康复的重点。通过肌力训练,可以减轻肌肉萎缩,增加肌糖原生成,诱导多种与神经再生相关的神经生长营养因子表达,促进皮层功能重塑,加强对脊髓活动的控制,提高肌肉爆发力和耐力,提高患者运动功能和日常生活活动能力[26,36-38]。急性期(术后1 个月内) C-SCI 患者由于血流动力学因素和脊柱稳定性差[39-40],上肢肌力强化训练应谨慎。故本研究未选取急性期C-SCI患者。

以往康复训练方法多为徒手训练和功能补偿训练。徒手训练对运动范围、运动频率、主动用力程度、运动效率等无法精确控制,费力费时,缺乏量化、客观的评价,也缺乏对训练效果的实时反馈[42];疗效易受治疗师的技术和沟通水平影响,患者容易感觉枯燥,尤其是病程较长的患者训练积极性降低,甚至放弃训练。功能补偿只能针对功能缺陷选用助具、辅具等实现部分自理,不能提高运动控制能力。

表2 各组治疗前后UEMS评分比较

表3 各组治疗前后FIM评分比较

表4 各组治疗前后IPT值比较(N·m)

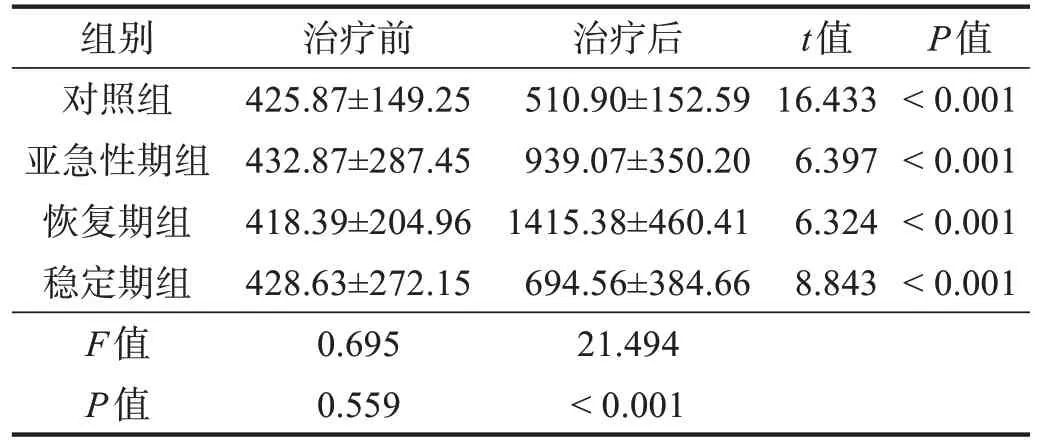

表5 各组治疗前后IEE值比较(J)

重复强化练习会导致大脑和脊柱适应并重塑,运动强度对脊髓损伤患者的运动感觉恢复有重要意义[10]。规律的强化运动训练还可改善骨骼肌内的组织氧指数,加速新陈代谢,提高肌肉做功效能[41]。

近年来,机器辅助强化运动训练逐步兴起,各种机器人和外骨骼[28,43]、等速运动训练仪、综合力量训练仪器(如BTE 系统)等应用到物理治疗和作业治疗中,它们既可提供高强度、长时间重复练习,又能直观给出评价指标,如运动范围、力的大小、速度、时间、做功、效率、左右侧对比、前后对比等,减轻治疗师负担,同时增加训练趣味性,提高患者积极性,临床上被逐渐接纳。

BTE 系统是一套神经肌肉功能测评与训练系统,既可进行测试评估,也可进行多种模拟仿真功能的康复训练。系统自带多种配件,可完成对人体多数关节肌肉的测试与训练,并可设定等长,向心/离心的等张、等速模式[27]。治疗师可以根据患者的情况调整阻力或助力;屏幕提供可视化的运动范围、做功总量、时长、效率等信息,患者可根据这些实时动态信息及时调整状态,提高积极性,尽最大努力完成训练任务;治疗师也可根据实时结果,更有效地指导患者训练。计算机可储存训练结果,为下一次训练提供参考。

本研究采用该系统对力的参数IPT、IEE 进行测试。IPT 反映肌肉的静态收缩(等长收缩)力;IEE 是肌肉持续运动做功的动态指标,可以作为肌肉的耐力评价指标。与传统的MMT相比,评定更敏感、精确。

研究显示,不同病程C-SCI 患者行上肢肌力增强训练,疗效存在差异。

亚急性期(术后1~2 个月)介入,爆发力(IPT)和运动功能(UEMS)提高较快,可能与这一时期脊髓休克逐渐消失[44]、脊髓水肿压迫逐渐解除、神经修复较快[23]有关;但耐力(IEE)和ADL(FIM)的恢复不如3~6个月介入者,这可能由于脊髓休克并没有完全解除、体位性低血压、低钠血症、颈部制动、不适应轮椅坐位、伤口未愈合、情绪状态较差[45]、卧床时间长、对他人过度依赖等原因[46-47],导致身体、心理状态较不稳定。

恢复期(术后3~6 个月)患者身体和心理状态均已逐步适应损伤[48],对疾病和康复的认识也更明确,各项基础指标稳定,康复欲望更加强烈,逐渐适应并渴望独立,耐力和功能独立性恢复较其他组更快。

本研究还发现,稳定期(术后6 个月以上)脊髓损伤患者,由于神经修复已趋于稳定,各项功能恢复较其他两组要慢,但与训练前相比,各项参数仍有小幅度提高。这一阶段患者在经历长时间综合康复后,逐渐产生疲劳甚至消极情绪。

经过BTE强化训练后,患者普遍反映BTE训练能根据屏幕反馈的数据,尽最大努力以达到最高值;能直观看到每天、每周甚至更久的功能变化,有助于调动患者的积极性和主观能动性。

本研究并非完全随机对照设计。由于稳定期患者神经自身修复因素以及身体和心理状态都较稳定,另外对照组设置过多,统计分析检验效能较低,故对照组仅选取病程6 个月以上的稳定期患者;由于C-SCI每个节段损伤表现差异都很大,本研究仅选取运动平面C6~7的患者,在测试IPT和IEE时仅选取对支撑、移乘、够取等影响较大的伸肘肌群,没有纳入其他损伤节段患者,观察所有上肢关键肌群;同一运动平面CSCI 患者,双侧功能状态亦可能不同,IPT 测试时借鉴Francisco 等[28]的方法,取双侧平均值,并未进行单侧对比。另外,本研究样本量较小。今后可继续收集数据扩大样本量,并进行随访。

综上所述,运用BTE 系统对C-SCI 患者进行上肢肌力强化训练,可提高患者的肌力、耐力,进而提高运动功能和日常生活活动能力。不同病程C-SCI 患者进行上肢强化运动训练后的疗效存在差异,亚急性期爆发力和运动功能提升更快,恢复期耐力和ADL 能力提升最快;稳定期虽然效果不如初期明显,但仍有不同程度的提高。可运用BTE系统进行精确测评,也可运用到其他节段脊髓损伤患者的康复训练中。