6 岁学前儿童如何对2D 虚拟与3D 真实面孔加工

冯廷炜

(新疆师范大学,新疆 乌鲁木齐830017)

面孔包含复杂且丰富的信息,人们接受外界信息80%来源于视觉信息。在儿童日常生活中,识别不同面孔认知能力是完成社会活动所必须的技能。在计算机崛起的新兴时代,观看动画片已经成为儿童日常生活中重要的学习与娱乐方式。卡通面孔对儿童成长与认知发展也有其深远的作用。已有研究,北大韩世辉等人采用功能性磁共振FMRI 技术,对比儿童与成人在观看卡通片和真实电影场景下脑机制的研究。发现在内侧前额叶皮层PFC,成人只有在加工真实场景才激活该脑区,而儿童不管观看卡通还是真实电影都会激活该脑区。结果表明儿童可能把卡通片里高度拟人化的角色当作了真实存在的角色。这说明用动画片代替教学是具有其现实意义的。卡通面孔其独特夸张的元素,更能引起儿童早期学习的偏好与注意资源分配。但以往研究对卡通面孔与真实面孔在加工方式上还存在争议。

1 面孔整体优先效应

根据Bruce-Young 模型,面孔编码方式有两种整体性加工和局部性加工。整体加工是对面孔的整体综合面进行把控识别。局部加工是从面孔的各个部件,细节等精细加工。整体特征的知觉速度快于局部特征的识别。根据前文的阐述,2D 卡通与3D真实面孔的首要问题是其知觉加工方式是整体加工还是部分加工?在以往研究中,多以真实面孔吸引力、学习再认、表情等进行研究。而不同面孔间类型分类加工的研究相对较少。本研究通过对面孔感觉信息的选择与整合,较不同类型面孔的作为研究问题,研究其面孔加工知觉方式和心理表征过程。研究假设:(1)行为学水平卡通面孔反应时短于真实面孔反应时,行为学指标差异显著;卡通面孔具有速度加工优势,而真实面孔具有强度加工优势。

2 方法

2.1 被试

幼儿组选取乌鲁木齐市某幼儿园大班幼儿27 名(男孩:13名,女孩:14 名),年龄6 岁。爱丁堡利手测验均为右利手,身体健康,无色盲、无神经系统疾病,没有脑部损伤史视力正常或校正后正常,且均在实验前填写知情同意书。实验完成后付给一定报酬。

2.2 实验材料

实验采用两种图片刺激材料:真实人脸、卡通人脸。真实人脸采用FaceGen Modeller 3.12 软件随机生成,选取图片40 张。卡通人脸利用Microsoft Cartoon Maker 软件将真实面孔一一转化为卡通图片。采用5 点(1-5 分)评分法,由20 名学前班儿童(男女各半)对卡通面孔进行评价,最终选出认同度>90%,效价和唤醒度均在2.5-3.5 分的图片。共80 张图片。(本实验材料参照中国面孔情绪系统参数,面孔均为正面视图,纹理参数后期经Gamma 矫正2.5 参数一致,中性情绪参数为1 强度一致)。

2.3 实验设计

本实验采用单因素被试内实验设计2(面孔类型:真实面孔、卡通面孔)。面孔类型为组内变量,正确率、反应时为因变量。参考以往研究,行为学数据,因变量为反应时和正确率,进行2(面孔类型:真实、卡通)单因素两水平配对样本T 检验。

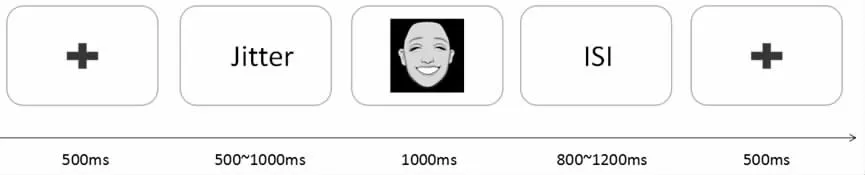

2.4 实验程序

实验在隔音与屏蔽的实验室进行。视距越65cm,垂直视角10.7°。用Eprime3.0 软件随机呈卡通图片和真实图片(见图1)。首先呈现指导语被试准备好按“B”键开始练习实验,练习分20次试次。正式实验开始,首先在屏幕中央出现500ms 的红色注视点,然后会随机呈现500~1000ms 的随机抖动,接着会出现一张1000ms 的目标刺激图片,要求被试判断人脸的类型,分别对应按键“FJ”,真实人脸按“F”,卡通人脸按“J”,按键后图片消失,若被试在1000ms 未作出判断,图片自动消失呈现空屏到下一张图片出现,刺激间隔ISI 为800-1200ms 之间随机。实验分2个block,每个条件40 个试次,共80 个试次。中间休息5 分钟,正式记录时间约10min。左右手按键在不同被试中交叉平衡。

图1 实验流程图

2.5 统计与绘图

行为数据经Excel 初步整理后,导入IBM SPSS22.0 进行统计分析,最后行为数据画图用软件Rstudio3.5.1 版本的ggplot2包进后期绘图。

图2 卡通面孔VS 真实面孔正确率、反应时箱形图

2.6 研究结果

对正确率ACC 进行2(面孔类型:真实人脸、卡通人脸)配对样本T 检验(见图2)。结果表明,面孔类型主效应显著,T(1, 27)= 4.48,p <0.05。卡通面孔正确率0.82±0.02%均高于真实面孔0。77±0.13%正确率。对反应时RT 进行2(面孔类型:真实人脸、卡通人脸)配对样本T 检验。面孔类型主效应显著,卡通面孔反应时(747.06±51.53 ms)显著短于真实面孔(756.47±32.71ms)。结果发现,儿童对卡通面孔加工时,具有速度和强度优势。行为学指标正确率和反应时均优势于真实面孔。

3 总结与展望

本研究采用类别判断范式用传统的行为学方法,比较了学前儿童对卡通虚拟面孔和真实面孔知觉加工的差异进行了初步探索。从行为学结果来看,儿童识别卡通面孔速度显著短于真实面孔,这可能反应了社会学意义,因为卡通片对儿童更具吸引力,儿童对其投入更多的认知资源。在正确率上依然识别简单的2D 卡通会更具优势效应。在整体优势理论中,也支持并解释了Bruce-Young 模型的整体优先加工理论。从现实角度看,卡通片教学对儿童具有重要的教育意义。对儿童自身认知学习起到启迪作用,并且探索卡通虚拟与真实面孔对于家长和教师而言,可以更好的了解儿童认知背后的意义。此外,随着我国心理学的不断发展,可采用眼动仪、脑电ERP、神经振荡ERS/ERD、脑磁图MEG、FMRI 等在时间进程或空间脑溯源定位上进行进一步脑机制探索。