佛教如何影响唐代诗歌※

〔美〕宇文所安 著 左丹丹 译 田晓菲 校

(1.哈佛大学 比较文学系/东亚语言与文明系,美国 波士顿02138;2.武汉大学 中国传统文化研究中心,湖北 武汉430072;3.哈佛大学 东亚语言与文明系,美国 波士顿02138)

这篇文章本来是要在某学术会议论文集中发表的,但那本论文集由于种种原因没能出版;后来又要收入另一本论文集,但是这另一本论文集也没有能够出版。就在这周折的十余年中,这项研究领域已经获得了很多新的进展。本文的论点仍然是新的,不过需要一些解释。我提出的问题很简单:佛教如何影响诗歌——不仅是作为诗歌主题或诗人的个人信仰,也作为某种改变了诗歌本身的东西。田晓菲后来出版的《烽火与流星:萧梁的文学与文化》一书对这一问题作出了比我更为深入也更令人信服的回答:佛教赋予了诗歌一种“观照”的视野,在有限的空间中观看到变化中的脆弱的瞬间。这是一个伟大的宗教为文学表现所带来的伟大的巨变。

在本文中,我想从另一个层面出发,讨论佛教如何为“什么是诗人,诗人又能做些什么”的问题提供了一种思维模式。

不论佛教与帝国及世俗社会做了多少调和,它相对于其它各种社会元素而言总是有其特殊性。佛教的价值观是帝国所缺乏的,也是根本无法消化吸收的。佛教的信仰使帝国及社会都变得无关紧要,出家意味着脱离家庭,包括改名换姓。出家意味着落发剃度,改服,吃素,从此进入一个与世俗的政府组织完全分离的权威结构与规则系统中。僧侣身上的每一点都明显地印刻着与帝国社会全然不同而且排斥帝国社会的标记。佛教与世俗权威之间的调和并不容易,因为中华帝国总是企图(至少在理念上)整治齐一天下一切的,而且唐代尤其强调将政治权威凌驾于僧伽之上。

如果说佛教展示它与容纳它的国家政权与社会迥然不同,那么诗歌又呈现出另外一种挑战:诗歌是一种无分别的话语,它不仅将佛教囊括在这文化大杂烩中,而且在某些时候,随着情形的需要,还欢迎和采纳佛教的价值观。一个人创作诗歌的语境有很多种,根据情况的不同,诗人也许会采用佛教之外的话语。针对佛教徒、道教徒、得志的士大夫、新中举的书生、科举落榜者、隐士等等,讲话的方式各不相同。佛教话语绝对没有被诗歌排除在外:在拜访僧人、游览佛寺以及佛教价值观十分适用的某些人生遭际里,诗歌都会使用到佛教话语。佛教术语的使用并不意味着一首诗具有严格意义上的宗教性。在宽泛的意义上,我们可以将游览寺庙时所可能产生的那种信仰灵光也算作具有真正的“宗教性”。但这里的问题是,如何将诗歌中的信仰灵光与诗人对寺庙僧人的客气而热情的夸奖区分开来?这一点都不比区分表达真爱的诗篇和一份修辞练习更容易。

一个像王维这样的诗人经常谈到佛教,而且并不是为了响应社会情境的需要,这意味着他的佛教信仰相当真诚。但是,王维诗歌中更多的是其它方面的内容与价值观,一个编者完全可以通过巧妙的编选而从王维选集中删除掉一切佛教的痕迹,这就好比一个编者也完全可以通过巧妙的编选而把杜甫呈现为虔诚的佛教徒。

道教徒以及“儒学”复古派有时敌视佛教。敌对者基本上很好处理。如果诗歌与佛教是针锋相对的,就不会有任何问题。会有争辩、和解,以及理论上的分歧,等等。同样地,如果诗歌仅仅用佳句来表达信仰,就像很多诗僧所尝试的,那也是很好处理的。但是,诗歌既不是一种敌对的信仰,也不是一种中性的表达方式,它是在社会上、哲学上及宗教上都无分别的。对诗歌创作的投入,对于一个有信仰的人来说很有可能成为一个问题,因为对诗歌的激情很自然地会把诗人置于某些和他的信仰相冲突的情境。

我们在这里看到让程颐苦恼的“专意”问题。诗歌被认为是一个人一生所全心全意地关注与投入的事业,我们看到诗人们为了艺术是何等地苦心经营,殚精竭虑。早先诗人在谈诗歌语言时主要使用的术语是需要避免的“病”,现在诗人谈作诗越来越多使用到的术语是“律”,这与佛教的戒“律”不谋而合。作诗也有师父和弟子。诗人们谈到他们对诗艺如此全神贯注地投入以至于完全忽略了来自外面世界的感官刺激(诗歌成为一种自律),而且作诗的成功被称为“妙悟”(虽然这要等到北宋晚期),这标志着宗教形式的宗教内涵最终在形式上被掏空,并从宗教转移到了艺术。诗歌也许还不是完全意义上的信仰,但在一段有限的时间里,它获得了一些令人想到某种宗教信仰(想到禅)的特质。

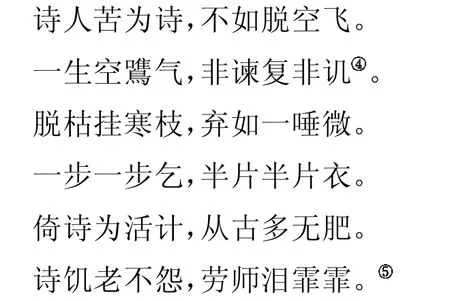

孟郊早年是8 世纪晚期著名诗僧皎然诗友圈中的一员。尽管孟郊曾创作了一首常被引用的扬佛抑儒的诗,但他基本上是和儒学“复古”思潮紧密联系在一起的,而且比起大部分的诗人,孟郊算得上一位名副其实的“儒家”诗人,虽然是以一种相当奇怪的方式。他的诗歌创作几乎完全集中在古体诗,而不是上面提到的诗人群所青睐的律诗;他的作品常常可见疯狂的痕迹。孟郊与僧人淡公分别时写了一组诗,结尾这样写道:

这样的一首诗让人几乎无从置喙。从组诗中其他几首的内容来看,孟郊很显然是在陈述所有诗人的命运,而且特别是在谈他自己,最终以淡公为他的处境落泪而告结。

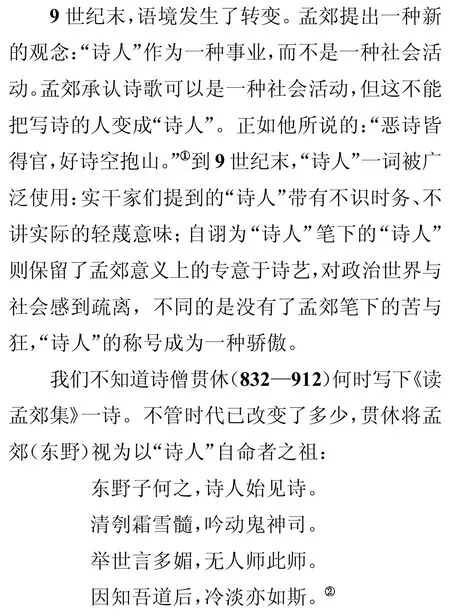

对诗艺的专心投入和苦修以及远离世俗社会联系在一起,这些特质虽然不能直接归结于佛教的影响,但这些主题中的很多元素强烈地暗示了佛教徒专心致志献身宗教信仰的行为范式。这些元素很多在9 世纪早期已经出现了,但那时还缺少承载这一专意投入的特定诗歌体裁:这种诗歌体裁后来以写作技艺要求很高的律诗的面貌出现,尤其是五言律诗(这也正是贯休用以称赞孟郊的诗歌体裁)。

9 世纪的诗人经常会描写可止所说的“诗僻(癖)”,如9 世纪晚期的诗僧归仁在《自遣》中有着很典型的表述:

这首诗颈联的写作策略在9世纪关于诗歌的诗作里十分常见。在本诗的颈联中,第三字作为名词(译者注:花、竹)既是作为动词的第二字(译者注:堕、吹)的宾语,也是作为动词的第四字(译者注:临、近)的主语。但是我们在此发现,贾岛派“诗人”与早期沉迷于作诗的诗人有着显著的不同:孟郊与李贺的诗歌常常出语惊人,再者,读者通常可以毫不费力地辨别孟郊的诗句和李贺的诗句。相比之下,贾岛派“诗人”们笔下的佳句和标准的律诗没有什么不同,只不过修辞稍胜,而且彼此之间没有很大的区别,读来如出一手。如果说孟郊与李贺开创了“诗人”的新概念,那么这个“诗人”是独一无二的。而825 年以后的“诗人”们却主要致力于一种特定的诗歌体裁,力图用常见的意象创造出佳句。换句话说,个体性为实现“诗歌”的概念而湮没了,因为那个“诗歌”的概念是超越了个体的。

至此我们已经越来越接近一种以佛教禅思为典范的诗学,不过这仍然只是一种具有暗示性的类比。铺垫既已做好,下面,我们将具体来讨论贾岛诗人群的新“诗歌”概念是如何与佛教与禅紧密联系在一起的。

在诗歌中,一联对句中相对的词语往往是在概念上对应的,它们的关系也是开放的:可能是相似的、相反的或互相补充。它们有时候以对仗形式分别出现在两行诗句中,有时候又组合起来以复合词形式出现。在8 世纪及9 世纪初的诗歌中,“诗”与很多词都构成过对仗,最常见的是与“酒”和“名”成对:一个指向诗歌起到的“群”的作用,一个指向诗歌在公众生活中扮演的角色。在9 世纪后期,“诗”开始与一系列佛教词汇形成对偶关系,最常见的是佛教与禅学意义上的“道”。如果说后来的道学家们在“诗”与“道”之间看到了某种对立,也许是因为二者的这种习惯性的对偶和对立的用法。

最早把诗歌与佛教对立起来的篇章之一(虽然不是出现在一联对句中的对应位置)可能是9 世纪20 或30 年代姚合饯别诗僧无可(贾岛的从弟)的诗句:

尾联指昭明太子编辑《文选》,代表了齐己所不追求的那种荣名。这里重要的是拒绝把诗歌当成求名求利的途径。诗僧仅在禅外的“剩余时间”里创作诗歌。

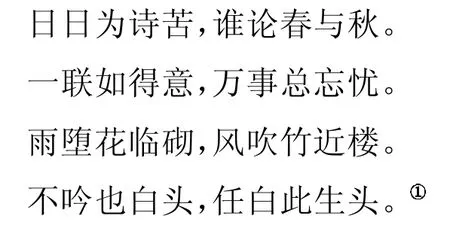

在《喻吟》一诗中,齐己把诗与禅对举,称它们构成了他生活的全部。它们是日用之“专”——这正是程颐用来反对“文”的词汇。齐己还引用《论语》中孔子描述“诗三百”的话:“一言以蔽之,思无邪”,齐己在这里以“无邪”指代普遍意义上的诗歌。但我们看到,是在对诗而不是对禅的投入中,他的头发变白了:

虽然诗和禅泾渭分明,但它们共同构成了一个封闭的体系,成为诗人隔绝俗情的屏障。在本诗中,在其它诗中,诗人可以诗意地使用“江花与芳草”,但我们下面将在另一首诗里看到,它们的诗意其实皆“似冰”。诗歌本身作为一种冥想活动不再是无分别的,诗歌的内容必须臣服于美学的戒律和苦修。

如果说诗僧们致力于调和对诗的投入与宗教修行,那么诗作为禅的对应物又把他们和郑谷(849—911)这样的世俗诗人联系在一起。齐己在《寄郑谷郎中》一诗中写道:

禅玄无可并(示),诗妙有何评。

五七字中苦,百千年后清。

种种矛盾冲突在这首诗中充分展现,但首句的文本异文最贴合我们的话题。一本作“并”:无物可与禅之玄相比并;一本作“示”:禅之玄机不可显示。在前者中,禅是完全独立和分离的,没有任何事物,包括诗在内,可以与之比并。但这种解读与诗的第二句及后文并不照应。如果我们选择后者,则诗的首联意味着禅之玄、诗之妙都是难以言说的。一方面,这就好像在齐己的其他诗作中一样,诗与禅并列,成为平等的对应物;另一方面,本诗的下文都在谈论诗歌,这使后一种版本读来比较顺畅。作“并”的文本呈现给读者的是一种带有意识形态的宣言,在某种程度上就如同道学一样,旨在压制诗成为禅的并列和平等对应物的可能性。

我们所使用的例证都是诗歌,尤其是诗歌短章。无论是文学理论还是我所知道的当代佛教写作都没有提到这一内容。诗歌之外的那些形式更庄重,作者必须坚守自己的观点。诗歌本身的角色与价值却是混杂无分别的,它可以游刃于多种观点之间。直到宋代,对诗与禅关系更加“严肃”的论述才开始出现。

最著名的论述是13 世纪严羽创作的《沧浪诗话》,在其中严羽基于禅宗模式与禅宗术语创立了一套完整的诗学理论。《沧浪诗话》产生了巨大的影响,被抄进各种通俗诗学著作中,这些著作有时把观点归于严羽,有时则完全不加征引,《沧浪诗话》遂成为元明时代诗学的基础。我们需要在此指出的是,严羽笔下的禅与前文提到的那些版本很不相同:它带有正统权威性,是通过严格控制的苦修而带来的开悟。

和9、10 世纪的论调不同,诗禅关系在严羽这里变成了一种比喻:“诗学”(研习作诗)就像禅。这样一来,在某种层次上诗、禅为一的可能性就不存在了。如果诗学“如禅”,那么诗歌与禅就是彻底不同的两个对象,这里的真正问题是如何作诗。这对9、10 世纪的“诗人”们来说根本不成其为问题。

自从钱锺书在《谈艺录》中提到早在严羽之前诗与禅的关联就已经成为宋人经常谈论的话题,很多学者都致力于用北宋文本来说明他的观点。在著名文学僧人惠洪(1071—1128)命名为《石门文字禅》的文集中,这一关联的确难以忽略。但是,虽然有些学者会把目光转向晚唐,宋代文学的研究者往往只阅读宋代文本,没有人追溯到9 世纪之交新“诗人”概念里诗、禅关系的由来,这一关系又是如何在9、10 世纪变成了一种常见的诗歌修辞,以及如何在11、12 世纪延续下来并被理论化。

对于9、10 世纪的“诗人”们来说,诗歌在某种方式上成了禅的影像——事实上对诗歌的投入有可能就是与对禅的投入,是一种以意想不到的方式证悟的宗教。从禅的角度来看,佛性无处不在,甚至存在于粪便之中;那么,谁能说“诗人”对于锤词炼句的专一投入——表面上看来如此琐细轻薄而遭到帝国经营者的蔑视——本身不是一种修行呢?对那些想要在诗中找到某种特别的内容——佛教“主题”——的信徒来说,这样的说法可能让他们感到很不安。我并不想假装充分理解禅,但诗僧们的说法——宗教并不存在于它的主题中,而是存在于对某种特定的思维与注意力的形式的全身心的投入中——并不是荒谬的。它可以被质疑,但不是荒谬的。

诗人们的诗句常常是“冰冷的”,这种冰冷是一种对诗歌曾经许诺给读者的直接经验所保持的反思性距离。诗人尽可以写到感官世界和情,但是在齐己的妙句里,“诗情合似冰”。换句话说,一个人尽可以没有白发而悲叹白发,但是“诗歌”正是把情(情绪/情感/激情)变成冰的艺术过程。

如果我们回到文章开始时提出的问题——“佛教如何影响诗歌?”答案可能有很多种。最显而易见的一个回答是佛教主题与佛教的“思绪”,这非常适用于王维。但这种可能性没有触及诗歌艺术本身。另外一个更有意味的答案,是企图通过诗歌向读者解说或者传达宗教信仰,我们可以在“王梵志”诗作中看到的简单的说理,或者在最好的“寒山”诗中看到的较为深刻的说理。在此我想给出第三种答案。“宗教”的根本意义可以解释为“修行”,其变调之一是否定社会性的自我,把自我完全投入于占据了整个生命的修行之中。在一段时间里,中国诗歌倡导诗人对艺术的专注与投入,这就模糊了诗歌与宗教的界限。诗歌在主题上和社会方面仍是混杂而无分别的,但所有人都意识到这种类型的“诗歌”与它所表示的社会情境或价值观没有关系。在这种模式里写出的“别离诗”不再是人生别离之苦的载体,而成为一种被艺术的苦修把内容变得无关紧要的形式。

从9 世纪到11 世纪初期,关于诗歌创作的诗句俯拾皆是。这种诗歌观念在其后的中国诗歌史上传衍下来,以各种不同的形式出现,但近11 世纪中叶一度出现了衰退。欧阳修《六一诗话》中对“九僧”有这样的评论:

欧阳修继而引述了一些他记得起来的诗句。但他忘记了这些诗人的名字。这是一个值得回味的时刻。欧阳修代表了一种将诗歌作为在社会与政治语境中展现诗人个性的观念的复苏。诗歌是使一个人留“名”的方式。“九僧”的具体姓名尽管已经被忘却,但他们本就并非为“名”而写作。就像齐己所说的,诗句可以流传久远,但那是另外一回事——就连欧阳修也记得起诗句。诗句展现了诗人好不容易才获得的境界——写下诗句的僧人的姓名不那么重要。欧阳修最后总结道:“其佳句多类此。其集已亡,今人多不知有所谓九僧者矣,是可叹也!”在一个基本上把诗人视为社会性和政治性动物的诗学传统中,诗人为了追求艺术而丢弃社会自我的创作过程也许注定了他们将被遗忘,但在这些诗僧看来,他们的名不重要,诗句才重要。这就是真正受到了佛教影响的诗歌的观念——尽管中国的诗学传统觉得这种可能性让人很难接受。