零陵区梅江村岩溶地面塌陷成因特征及防治方法探讨

李常辉, 蔡的妹, 李万平

(湖南省煤田地质局第六勘探队,湖南 湘潭 411100)

0 引言

我队在收集并分析区域地质资料、水工环地质调查、工程勘查资料的基础上,对区内进行了岩溶地面塌陷地质灾害专项调查工作,结合物探、工程勘查、岩土体及水样测试工作,基本查明区内岩溶地面塌陷地质灾害分布、规模及危害程度,初步分析其成灾规律、形成机理、影响因子、发展趋势,提出防治措施。

1 区域概况

工作区位于永州市零陵区邮亭圩镇梅江村,涵盖梅江村牛头岭组、梅江大队、蒋家村、良树脚、郭家村大部,林溪村西边局部,联成村西北部联成大队;总面积3.98 km2,约1 065人[1]。

区内现已发生岩溶地面塌陷16处,直径在1.0~23.0 m之间,洞高0.6~16.2 m之间。

2 地质环境条件

2.1 地形地貌

工作区位于阳明山北部山地向丘陵过渡部位,属构造侵蚀溶蚀碳酸盐岩丘陵和溶丘洼地地貌。地形总体地势东西部高,中部低,南高北低;东西部丘陵海拔标高120~180 m,丘坡较缓,坡度小于15°。溶丘洼地海拔标高132~136 m,地形较平坦。

2.2 地层岩性

区内分布地层为第四系(Q)、泥盆系上统锡矿山组上段(D3x2)、泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1)、泥盆系中统棋梓桥组(D2q)、泥盆系中统跳马涧组(D2t)。其中,泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1)岩性为灰岩、白云岩、灰质白云岩,质纯层厚的灰岩为岩溶发育奠定了基础。

2.3 地质构造

区内地质构造总体较简单,岩层呈单斜产出,倾向北西,倾角约50°,走向北东向。F1为区域性压扭性逆断层,断裂挤压带及断层角砾岩发育;次级小断层有F4、F5、F6;褶皱不发育。

2.4 水文地质条件

2.4.1 气象水文

据零陵区气象站1960~2016年度资料统计:年平均降雨量1 350 mm,年最大降雨量2 346 mm(1976年),日最大降雨量194.8 mm(1976年6月10日),时最大暴雨强度95.2 mm,降雨集中在每年的4~6月[1]。

区内地表水系较发育,以水田、池塘、溪沟、河流为主。梅江为湘江二级支流黄溪河分支,由南向北从塌陷区西侧流过,最大流量24.5 m3/s,年平均流量约1.76 m3/s,一般水位123.10 m,最高洪水位132.20 m。

2.4.2 地下水

区内地下水为双层含水结构,上部为孔隙水,下部为岩溶水。

松散岩类孔隙水含水层:由第四系(Q)冲洪积相组成,主要分布于调查区中部低洼地段,岩性为粉质黏土、含砂砾黏土、砂砾石。地下水水位埋深0~8 m;据TK7、TK12注水试验资料,渗透系数k为0.071~0.078 m/d;钻孔单位涌水量q为0.23~2.3 L/(s·m);泉水平均流量0.494 L/s,富水性中等,地下水水质类型为HCO3-Ca型,pH值为6.91。

碳酸盐岩类岩溶含水层:属覆盖型岩溶水,含水层由泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1)灰岩、灰质白云岩、白云质灰岩夹钙质页岩组成,全部被第四系覆盖,浅部岩溶发育,钻孔单位涌水量q为0.0344~2.79 L/(s·m);渗透系数k为0.106~2.87 m/d;泉水平均流量为2.552 L/s,一般为1.003~10.19 L/s;水位埋深1.16~12.94 m,地下水水化学类型以HCO3-Ca为主,其次是HCO3-Ca·Mg,矿化度一般,为100~500 mg/L,pH值为5.6~7.5。

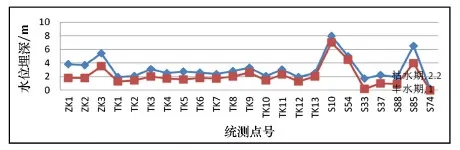

地下水主要补给来源为大气降水,水位变化均受降雨量和梅江水位的变化影响;但影响程度存在较大差异,对岩溶水影响延迟,致使上、下两层水的水头差不断变化。对区内钻孔及部分民井进行丰水期与枯水期统测数据对比,下部存在岩溶发育带的地段,水位变幅普遍较大,一般为0.2~2.5 m,如图1所示。

图1 钻孔、民井地下水位统测点枯水期与丰水期对比图

2.4.3 区内补、径、排特征

(1)孔隙水。大气降水垂向补给是孔隙水的主要补给来源,稻田、池塘水的垂向渗透,洪水期梅江水的补给也是孔隙水的补给来源。区内地下水总体由南向北径流,由低山丘陵向低洼地(梅江)方向渗透径流。沿河以渗流方式排泄,或在低洼地段以泉(井)方式排泄;孔隙水排泄微弱,主要为机井、民井排泄。

(2)覆盖型岩溶水。工作区岩溶水主要通过孔隙水的垂直补给,间接接受大气降水的补给;在洪水期,得到梅江侧向补给。其径流总体流向为自南向北方向,沿溶蚀裂隙、岩溶管道径流。以越流补给第四系潜水、潜流侧向河床排泄为主,区内7处泉眼排泄流量较大,春夏季节可形成灌溉水渠;少量以民井提水方式人工排泄。水位动态变化随季节性而变化,年变幅一般小于3.0 m。

(3)基岩裂隙水。大气降水入渗补给基岩裂隙水,以径流的方式沿裂隙向下游运移,潜流在斜坡以泉的形式排泄,部分径流补给河谷砂砾石层。

2.5 岩土体类型

区内岩溶地面塌陷区均为覆盖型岩溶区,可溶性岩层直接顶板为松散冲洪积砂砾石层。

(1)土体。工作区内大部分区域为冲洪积粉质黏土、砂砾石双层土体结构,上部为粉质黏土,土黄色,软~可塑,手捏可成形,切面不光滑,干强度高韧性中等。下部为砂砾石层,土黄色夹灰黄色,稍密,饱和,卵石含量约60%,其余充填约30%砂石,10%黏性颗粒,粒径约2~6 cm,最大约10 cm,主要成分为砂岩及石英砂岩、灰岩;分选不一,次圆状、次棱角状。土体厚度不稳定,总体厚为0~16.1 m,是土洞形成的主要地层。

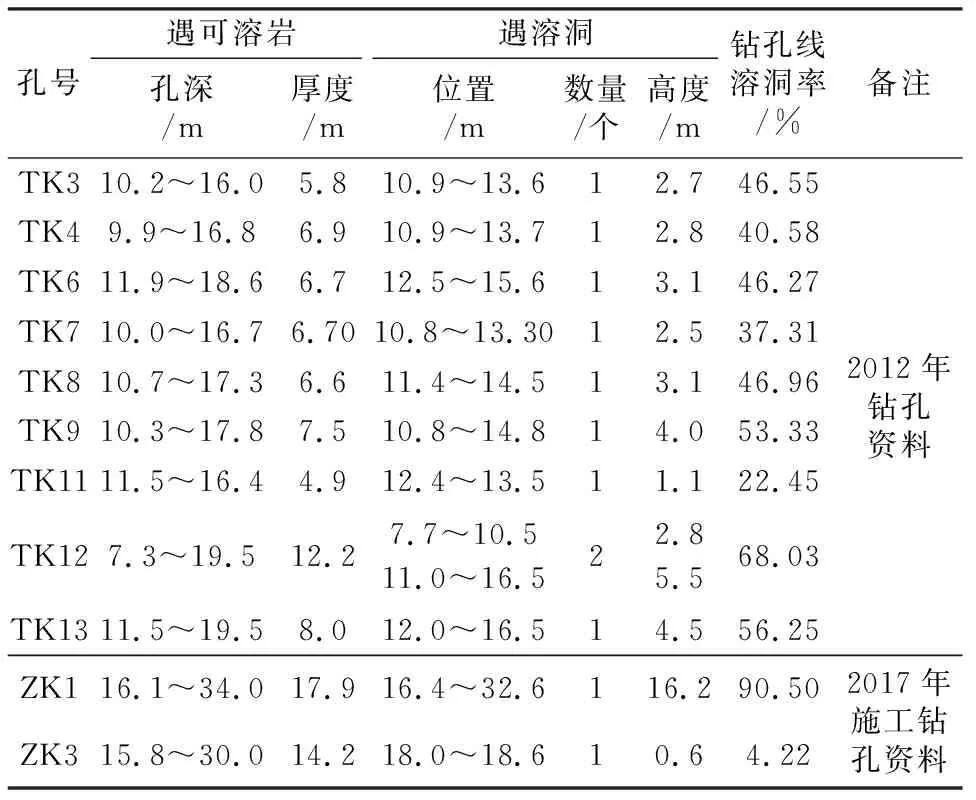

(2)岩体。区内引起岩溶地面塌陷的岩体主要为泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1)坚硬的厚层状灰岩、白云岩、灰质白云岩岩性综合体。根据资料(如表1)[1],岩体为浅灰~深灰色,隐晶质结构,中厚层构造;主要成分为方解石组成的碳酸盐岩类物质,微风化;岩性脆硬,岩芯呈长柱状~短柱状,岩体溶沟、溶槽、石芽发育,溶蚀裂隙发育,溶蚀现象强烈,多被方解石和铁质充填,岩体厚度约141~489 m。

表1 钻孔遇岩溶情况统计表

2.6 人类工程活动

区内人类工程活动主要为建房、修路、农耕及水利设施建设。区内有机民井78眼,主要作为居民日常生活用水,单井开采量一般在2~5 m3/d,开采量不大;工作区范围内及周边无矿山采矿活动。

2.7 岩溶发育情况

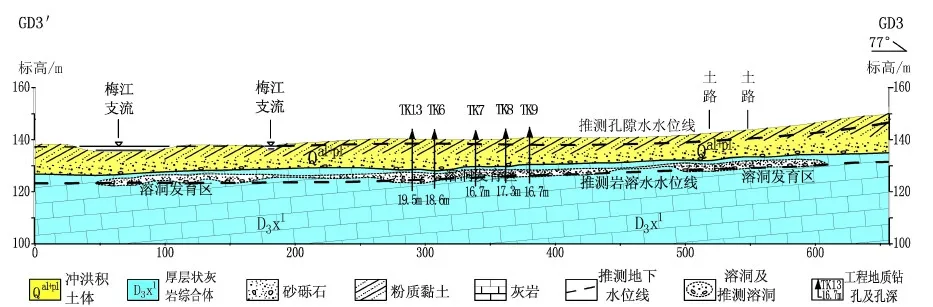

通过野外机民井、岩性点调查及16个钻孔揭露,区内大部分区域属于覆盖型岩溶发育区,面积约为3.83 km2(见图2);上覆第四系土体,下伏地层泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1),岩性为灰岩、白云岩、灰质白云岩,质纯层厚的灰岩为岩溶发育奠定了基础。16个钻孔中有11个遇溶洞(见图3),钻遇溶洞率为68.75%。遇溶洞钻孔的钻孔线岩溶率为4.22%~90.50%(见表1)。岩溶发育强烈,溶洞以小型多层为主,洞高0.6~16.2 m,一般2/3~4/5被充填,充填物为泥、砂、砂卵石。

结合物探解译,工作区内浅部岩溶比深部岩溶发育,浅部裂隙比深部裂隙发育;岩溶发育带主要沿区域构造线发育方向展布。岩溶强烈发育区内,沿断层(F1、F3、F4、F5)及非可溶岩与可溶岩接触带发育,划分有6条(M1~M6)岩溶强发育带(如图2所示)。

图2 梅江村岩溶发育程度及岩溶地面塌陷分布示意图

图3 梅江村G2—G2′线工程地质剖面示意图

3 岩溶地面塌陷特征

3.1 分布特征

区内岩溶地面塌陷坑分布于双层结构覆盖层冲洪积土层、河流阶地、径流区和排泄区,集中于地下水主要径流方向和水交替强烈的河谷及地表水与地下水联系密切地段。

3.2 发育特征

区内发现岩溶地面塌陷共16处。规模中型1处、小型15处;长列式13处、群集式3处;14处稳定、2处较稳定。平面形态呈近圆形12处、椭圆形4处,以近圆形为主,直径1.0~23.0 m不等,以1.0~7.0 m为主;剖面形态呈碟状6处、坛状10处,以坛状为主,深度在0.7~6.0 m(见表2)。

表2 梅江村岩溶地面塌陷形态特征统计表

4 岩溶地面塌陷形成机制分析

区内塌陷始发于1999~2000年,发生3处;2005~2010年期间,发生5处;2011~2016年有加剧趋势,发生8处。共发生16处塌陷,其中10处发生于大雨之后。

4.1 地层条件分析

据本区钻孔等资料,岩溶地面塌陷区上覆松散土体,下伏泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1)灰岩。

上覆松散土体:厚度在0~16.1 m之间,具双层结构,力学性质差异较大。粉质黏土以软~可塑塑状为主,含植物根茎,天然含水量ω为18.3%~21.2%,孔隙比e为0.519~0.622,液性指数IL为0.16~0.38,塑性指数Ip为10.0~15.7,压缩系数α1-2为0.15~0.22(MPa)-1,内摩擦角φ为4°~10°,承载力特征值100~200 kPa。砂卵石呈稍密~中密状,湿~饱和,卵石含量约为60%,砂含量约为35%,其他为泥质,卵石粒径为20~150 mm,形状为次棱角状~次圆状,成分为石英、石英砂岩、灰岩及硅质岩,触探校正击数7~9,变形模量26 MPa,黏聚力为3 kPa,内摩擦角42°,承载力特征值200~350 kPa。

土体透水性越差,含水量越低,力学强度则高,抗塌力增大,较难产生塌陷。土体越薄,塌陷坑从孕育到发生所需时间越短,越容易产生地面塌陷;相反,土体越厚,土洞形成并发展至地面的过程越久,从孕灾至发灾所需时间越长,越不容易产生塌陷。区内粉质黏土遇水浸漫后,土体结构破坏、下沉,发生土体湿陷,区内地面塌陷与土体的湿陷形成土洞有关联。

下伏灰岩(D3x1)岩溶发育强烈,ZK1孔揭露基岩17.9 m,孔深16.4~32.6 m为溶洞,洞高16.2 m,溶洞内充填砂卵石土;TK2、TK6等孔揭露情况与ZK1相类似。溶洞充填物与上部冲洪物成分接近,表明其为开口溶洞。上覆二元结构的粉质黏性土、砂卵石层土体与下伏可溶性碳酸岩基岩,形成了本区岩溶地面塌陷的先决物质基础。

4.2 水动力条件分析

地下水位降低将在岩溶空腔中产生负压,增加土体中的水头压力,加速土体渗透变形。当土体中水位下降或上升时,土体的渗透变形破坏较为强烈,水位稳定时变形变慢趋于稳定,频繁的地下水水位变化促使土洞加速形成[2]。

区内均为双层含水结构,根据钻孔ZK1、ZK3揭露,上部孔隙水位埋深1.3~3.5 m,下部岩溶水水位理深2.6~10.5 m,两者存在最大7.0 m的水头差。由于岩溶裂隙、溶洞等的沟通,岩溶水常年接受上层孔隙水补给,上、下两层地下水的水力联系,且存在能让上覆的土体产生扰动变形(或土洞)的水头差;水头差的频繁变化,加速了区内土洞的形成。

区内地下水主要来源于大气降水补给,双层地下水的水位波动均受大气降水和梅江、水渠水位的涨落影响,但在程度和时间上存在较大差异,致使两层地下水的水头差不断变化。

4.3 成因机制分析

岩溶地面塌陷是致塌力大于抗塌力作用的结果。当岩溶发育程度、地下水动力条件及土洞等条件同时具备,致塌力大于抗塌力时,则极易发生岩溶地面塌陷。降低岩溶水位或抬高第四系水位,使双层含水层水头差在1 m以上、水力坡度达1.5以上时,黏性土临界水力坡度Icr为0.8~0.9时易产生流土破坏,继而使土体松动、发育成土洞,在上覆土体自重、附加重力或外界振动作用下发生地面塌陷。在地下水渗透压力或垮塌土体牵引作用下,塌陷坑附近土体以塌坑为中心向四周扩散,产生环状地面裂缝[2]。

区内岩溶地面塌陷均属自然型塌陷,可溶性岩层是内在物源条件,水动力作用为外在条件。大气降水、梅江等地表水体水位变化,都将会引起双层含水位变化;在平水期、枯水期、洪水期不同时期,双层地下水之间补排关系互相转换,使得双层地下水水力坡度反复变化。梅江等地表水体水位的反复变化及水位下降时使附近沙土层反复扰动,沙土被逐渐潜蚀带走,逐渐形成土洞。在地下水渗透、潜蚀、土体自重作用下,发生岩溶地面塌陷。

岩溶地面塌陷是多种影响因子综合作用的结果。区内溶蚀作用、岩溶发育是土洞形成的前提条件;孔隙水和岩溶水之间相互补给,长期的地下水动力作用,土体中小颗粒物质不断被潜蚀,逐渐形成土洞,规模不断扩大;土洞上方修建的建筑物,使原来处于基本地应力平衡状态的土洞顶板增加了荷载;当土洞上覆土层抗剪强度小于上覆荷载时,将引发岩溶地面塌陷[2]。

5 岩溶地面塌陷防治建议

5.1 发生前征兆

岩溶地面塌陷孕灾、发展至发生演变过程漫长,变形过程发展于地面以下,具有突发性、隐蔽性,当地面出现以下征兆,说明距离发生塌陷时间已近:(1)发生岩溶地面塌陷的前几个月,附近区域地面出现不断扩展的环状裂缝,局部地面下沉,河渠、水塘开裂干涸;(2)发生岩溶地面塌陷的前几日,周边机民井水位骤然上升、下降,水体突然浑浊不清[2]。

5.2 防治原则及方法

本着以人为本、应急排危除险、统筹规划,预防为主、防治结合、经济可行原则。依据灾情险情、居民及财产分布情况,将区域划分为重点防治区、次重点防治区、一般防治区,采取有针对性的防治措施。

5.3 防治措施

5.3.1 防治措施

岩溶地面塌陷从孕灾、发展至发生过程中影响因子较多。根据区内已发生的地质灾害的特征、成因、形成机理,以及所处的地质环境条件,采用预防与工程治理相结合。具体措施:

(1)及时组织力量对己发生塌陷坑回填,防止灾情进一步发展;设置指示牌,指定群测群防巡查责任人。

(2)梅江村九组良树脚、郭家村居民居住在岩溶强烈发育区,如果采取地基处理,经济不可行,建议将良树脚、郭家村岩溶强烈发育区的7栋房屋搬迁。

(3)对区内3处开裂房屋进行地基稳定性评估,密切关注房屋裂缝的动态变化,如遇突变需尽快将人员及财产撤离到安全地区。

(4)已居住、生活在岩溶地质塌陷区的居民应当关注周边岩溶发展、变化迹象,增强安全意识。

(5)新建房屋、工程,需统筹规划,宜避开岩溶发育强烈区域,选址在非岩溶区;或选址岩溶发育一般区,并对地基及基础加固处理。

5.3.2 预防措施

(1)群测群防。汛期应对岩溶地面塌陷重点防治区、居民区地进行巡防,监测裂缝、形变等动态变化。

(2)地表水水均衡监测。监测地表水进出区域的流量变化,通过水文地质单元水均衡变化,宏观掌握地表水流经地段的漏失情况,及时采取堵漏工程措施。

(3)地下水动态监测。结合钻孔、机民井监测地下水位、水量、含砂量的变化,掌握地下水径流场现状和险情影响范围。监测地下土层垮落声、观察动物惊恐异常等发生岩溶地质塌陷的先兆现象。

(4)建设预警预报平台。以降雨量、地表水水均衡、地下水动态监测为数据管理基础,建设区内地面塌陷地质灾害预警预报平台。

6 结语

区内岩溶地面塌陷分布于田间地头、居民生活区,虽然区内良树脚组已有部分居民搬迁,但仍有部分居民生活在岩溶地面塌陷严重区。岩溶地面塌陷依然对在此地生产、生活的21名居民、财产构成较大威胁。本文综合分析区内岩溶地面塌陷地质灾害成灾条件、形成机理、影响因子、诱因和灾害特征,本着安全科学、经济实用、因地制宜、预防相结合的原则,提出相应的防治方法,为当地防灾减灾提供参考。