略论唐代服装的演变和美学内涵

朱青峰

中国地质大学(北京)珠宝学院,北京 100083

前 言

服装的发展不仅依赖于物质经济发展的水平,同时也受到不同时代和不同地域的文化影响。从最初冬用兽皮遮掩保暖、夏裸身或用树叶遮掩蔽日,到后来山顶洞人磨制骨针缝制衣服,再到石、陶质纺轮的出现,中国传统服装走过了漫长的历史道路。夏商时期,中国传统服装已初步形成“上衣下裳”和“玄衣黄裳”的基本制度,后世服装发展基本上遵循和丰富了这种形制与色泽典范。在漫长的服装发展过程中,中国传统服装形成了自己独特的文化内涵。在本土与域外服装文化的交流与融合中,唐代服装的形制、纹饰及色彩逐步演变,具有官服质地款式更加讲究、幞头形制富于变化、品色形成制度、外来民族服饰颇为流行、女装艳丽多彩等特点,展现了独特的文化内涵和美学价值。本文就唐代服装的演变和美学内涵进行探讨,以求教于方家。

1 唐代服装形制演变

一般来说,传统服装分为礼服(或法服)与常服两大系统。因仪式的象征意义,礼服的形制不因时代的演变而变化,常服则与时俱进,常变常新,随着文化习俗及审美风尚的更迭而变化。唐代虽是服装的大观园,但礼服代表了国家政治和民族文化的主轴。因此,特别规定祭服和朝服不能违背先王遗志,这体现的是文化传承[1]。

唐代法服继承褒博的汉式衣冠,而常服则吸取鲜卑等少数民族褊狭服装的优点[2]。与传统服装交领、右衽、系带、广袖等形制特征相比,唐代服装在形制上主动汲取当时少数民族服装的优点,进行了极大的革新,不仅接受其外在形制,而且积极吸收其文化元素,融会贯通,形成新的服装文化。

初唐衣着多沿隋代旧制,变化不大。而后在外来文化的影响下,唐代服装的形制可分前后两期。前期主要受西域、高昌、龟兹及更远的波斯等地影响,特征为头戴浑脱帽,身穿圆领或翻领小袖衣衫,条纹卷口裤,透空软底锦靿靴,出行骑马必着帷帽。后期主要指时世妆,受吐蕃影响,特征为蛮鬟椎髻,眉作八字低颦,脸敷黄粉,唇注乌膏[3]。此外,唐代官吏的礼帽形制结构前后变化较大、差异明显,与圆领窄袖袍衫相配,呈现出整体的庄严肃穆。“幞头”一说最早产生于北周鲜卑,另一说由汉代巾帻演变而来。其样式多变,可满足不同人群的不同审美需求,因此被崇尚开放自由的唐人所喜好。唐人幞头,以罗代缯,把四脚改成两脚,两脚左右伸出,叫“展脚幞头”,为文官所戴;两脚交叉于后脑,叫“交脚幞头”,为武官所戴(图1)。皇帝用硬脚上曲,人臣用硬脚下垂[4]。其中,圆片式两翅的式样,在唐人壁画中虽出现过,却在地位极低之乐人头上,直到明代,才平列两侧,正式成为文臣纱帽点缀物[3]。唐代中叶,二脚稍翘,系裹幞头,里面加衬物“巾子”。巾子形状决定幞头的造型。唐代巾子先后历经四次变化:高祖、太宗、高宗时,呈扁平状,为“平头小样”;武则天时,顶部出现明显的分瓣,中间部分呈凹势,为“武家诸王样”;中宗年间,整体较前更高,头部略尖,左右分成两瓣并向前倾,叫“英王踣样”;玄宗年间,整体较前更高,左右分瓣,呈两球状,但不前倾,叫“官样巾子”[4](《旧唐书·舆服志》)。

图1 唐代男性首服之幞头Fig.1 Male Fu headscarf of the Tang dynasty

唐代官员平时穿的圆领袍衫通常用由暗花的细麻布制成,领、袖、襟加缘边,在衫的下摆近膝盖处加一道横襴,故称“襴衫”,相传为中书令马周所谏,以示不忘上衣下裳的祖制。与此相比,唐代女服款式变化多,更讲究穿着后的线条美[4]。女服主要有襦、裙、衫、帔等。襦,一般较短,长度及腰,是唐代女服的特点;与此相近的衫,却长至胯或更长;“襦裙”指唐代女子上穿短襦(或衫)、下着长裙的配套装束,也是唐代女装对传统“上衣下裳”的继承、发展和完善;唐式披帛,实起于隋代,盛行于唐代,而下至五代,宋初犹有发现,一般应用长状巾子披搭于肩上,旋绕于手臂间,材料通用薄质沙罗作成,上面或印花,或加泥金银绘画[3]。唐代女性冠服之丰美华丽,妆饰之奇异纷繁,都令人目不暇接,可谓是中国服装史中最为精彩的篇章。

盛唐以后,女衫衣袖日趋宽大。襦、衫除有汉服的交领之外,还出现了圆领、方领、鸡心领、立领、翻领、袒领[1]。袒领始于盛唐,低胸,开始只在宫廷穿着,后来贵族女子也竞相效仿。“粉胸半掩凝晴雪”(方干《赠美人》)就是对袒领衣着的描绘。唐代妇女非常重视下裳的形制,常以裙为主。唐时制裙面料多为丝织品,用料通常以多幅为佳。唐代裙色多彩,可以尽如人所好,以红、紫、黄、绿为多,其中红色裙最为流行[5],后世流行至今的石榴裙即始于此。唐代贵族女子最名贵的衣着还有百鸟裙、花笼裙,这种衣着将飞禽、走兽等图案结合于一身,色彩鲜明对比,呈现出不拘一格的独特风采。

图2 唐代女性首服的变化,从左至右依次为:幂离、帷帽、胡帽。Fig.2 Changes of female headwear in Tang Dynasty, from left to right, it is Mi li, Wei cap, Hu cap

唐代女子首服的衍变进一步丰富了唐代服装的形制内涵。“……则天之后,帷帽大行,幂离渐息……开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽……”[6]。初唐时,流行于女性的幂离渐被帷帽取代,女性由原来的障蔽全身,逐渐转变为展露衣裳和面容。叙发展、谈衍变,外来服饰文化对唐代服装乃至后世影响较大,特别值得一提的是帷帽。帷帽虽废除于开元、天宝年间,但之后仍流行于民间,宋元画迹中均可发现[3]。所谓“胡服胡帽”,在开元、天宝以前、武则天时代,风靡一时,而开元、天宝时有了新的变化、新的爱好,且难于发现所谓“胡服”痕迹。都市妇女出行骑马,虽已不用帷帽垂网遮蔽,但年轻妇女依然用一片纱网于额间作为装饰[3]。从“障蔽全身”到“完全显露”(图2),既是唐代女子首服形制的变化,更是一种由传统保守转向自信包容的文化体现[7]。

2 唐代服装纹饰传承

纹饰即器物周身的花纹装饰,纹样则是组成纹饰的基本单元。纹饰有“主题纹饰”和“附属纹饰”之分:主题纹饰通常由单个纹样组成,有时以多个纹样组成;附属纹饰主要以点缀、辅衬主题纹饰为主,由满铺作底的“地纹”、呈连续展开的“边纹”和单独散落于边隅的“角纹”组成。

纹饰贯穿着华夏造物过程的始终,中国传统纹饰源远流长,古人以“文章”、“纹章”代称服装纹饰,大致可以分为三个发展阶段:先秦至魏晋南北朝为肇始萌芽期,隋唐宋元时期为启承转折期,明清时期为综合集成期。

传统服装纹饰可追溯于舜帝时代所谓的“十二章纹”,即舜帝所说的的十二种图案(图3)。《尚书》载:“帝曰:予观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫、作会、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣,以五采彰施于五色作服,汝明”。十二章纹是社会等级的重要载体,前六种彩绘在衣的上部,后六种则绣制在衣的下部,是维系礼教秩序的重要内容,其装饰功能要远小于社会功能,成为历代帝王礼服的必用纹饰[1]。南北朝时曾将冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上,隋炀帝即位后依据《周礼》修订章服制度[8],将日、月分列两肩,星辰列于后背,为后世所延用。

唐代纹饰的标识作用大于说明作用,表号意义大于审美意义[9],改变了先前以神怪灵兽为主的局面,摆脱了巫术宗教而进入生动鲜活的现实,大量应用异域纹样,成为中国纹饰发展史的转折。如武则天时流行一种新式服装,即在不同职别官员的袍上绣不同的图案:文官袍上绣飞禽,颇具文雅气质;武官袍上绣走兽,呈现勇猛气魄。这可能是明代补服的发端[4]。

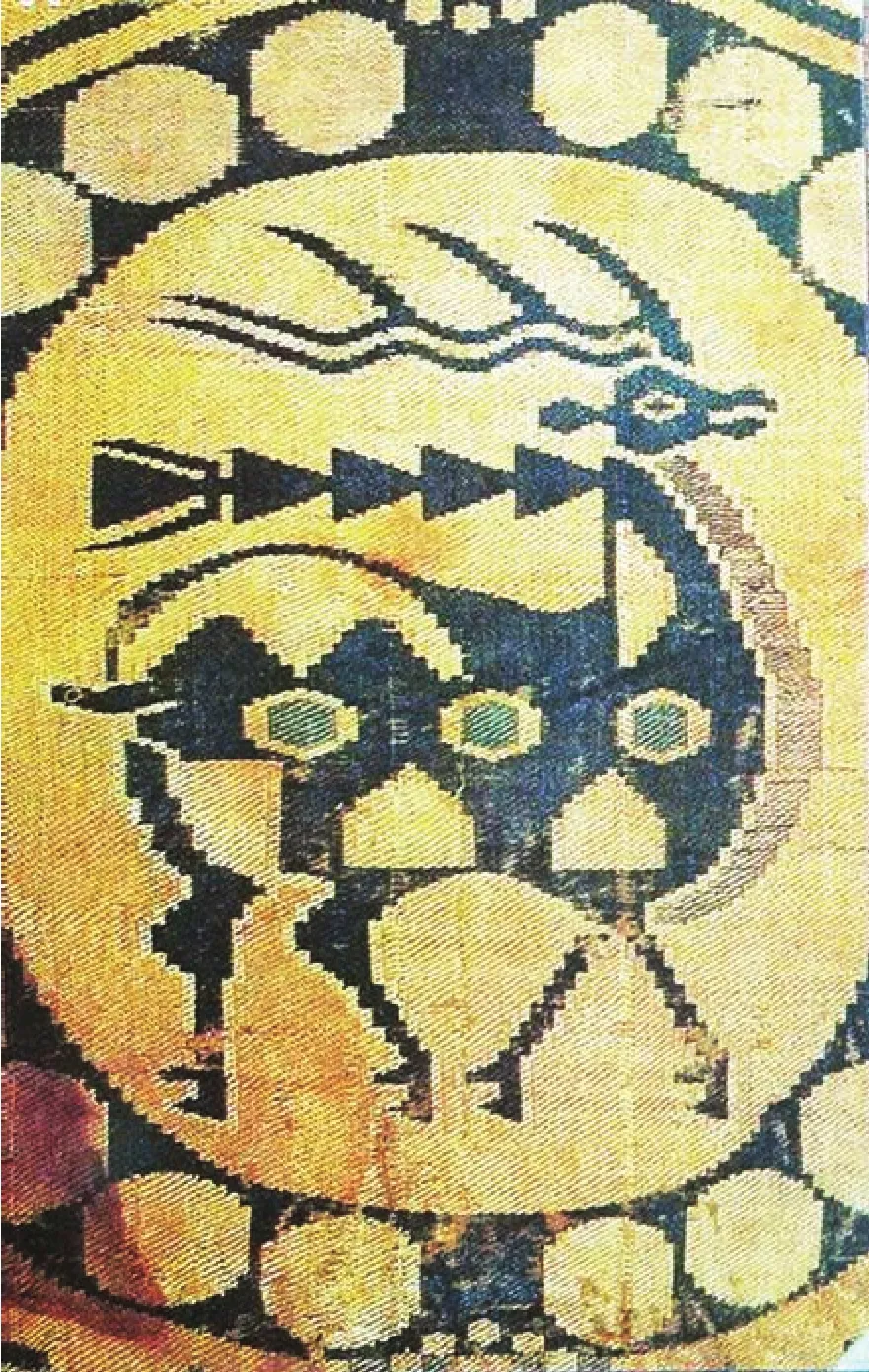

唐代服装图案大体可分为植物纹样、祥禽瑞兽和几何纹样三大类。植物纹样主要以团窠样式的宝相花、波状线结构的缠枝纹、并排连续排列的折枝纹和散点排列的小簇花为主。小簇折枝花为一般刺绣常见式样。祥禽瑞兽纹样主要以联珠作圆边饰、鸟兽作圆心饰的联珠团窠纹,禽鸟口衔瑞草的鸟衔花草纹和以狩猎场景为主要内容的狩猎纹为主。几何纹样主要以如意、方胜、盘绦和呈雪花形态放射结构的瑞锦纹为主。其中,联珠团窠纹的鸟兽多来自域外,其形制构图属于联珠圈纹的一种,是古波斯萨珊王朝的流行纹样,通常以对兽或对鸟图案为主题内容,以联珠圆形包围作为纹样结构。联珠纹纹样于5~7世纪间沿丝绸之路传入我国,隋唐时期仿造过这种联珠纹织锦,后都称此类织物为“萨珊式”织锦[8]。出土于新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓的“联珠鹿纹锦”(图4)中[10],圈形的联珠纹将整个锦缎划分为若干的圆形单元,并将鹿纹巧妙地置于其中,鹿角随圈形的联珠纹自然向后舒展,硕大丰满的躯体与矫健的四肢也与圈形的联珠纹相得益彰,足见当时染织工匠驾驭纹饰题材及设计纹饰构图的熟练与精巧。

图3 《五经图》中所绘十二章纹Fig.3 The twelve patterns in Wu Jing Tu

图4 联珠鹿纹锦Fig.4 Lianzhu deer brocade

唐代服装的纹饰继承、融合了前代的优势,集周代服装图案的严谨、战国服装图案的舒展、汉代服装图案的明快和魏晋服装图案的飘逸于一体,将雍容华贵的大唐气质融汇于其中。图案取材于现实的花、鸟、鱼、虫,在襦、衫、裙上都有织纹和绣纹[5],大量花草、飞禽纹样出现并被熟练使用,不仅是对传统纹饰纹样的传承,更是开创了一个新的境界,使得唐代服装的审美性和装饰性得到很大的提高,对后世的影响延续至今。

3 唐代服装色彩文化的意蕴

在中国传统造物中,“道法自然”、“天人合一”的理念占据了造物设计的至高点。“阴阳五行”观念不仅是传统文化思想形成发展的哲学基础,更是传统造物不可或缺的精神思想。华夏先民把五行内容与五色相对应,即“水为黑色,火为赤色,木为青色,金为白色,土为黄色”。

服装色彩因其辨识效果明显,常用来作为不同阶层用来标识身份地位的象征,从而承载了体现传统礼制文化和伦理纲常的社会功能,进而成为维系传统封建社会稳定发展的重要内容。如百姓服装常以黑、白、绿、青为主,色彩风格呈现“素”、“纯”的特点;而官僚贵族服装则用色丰富,色彩“华”、“艳”。另一方面,日常服用色简朴、单一,而礼服则因礼的仪节及礼义的差异而用色较为庄重、考究。与前代相比,唐代男性服装色彩较为沉稳、庄重,女性服装用色较为丰富、活泼。

色彩在一个时代的流行绝非偶然更非必然,而是由多种因素共同决定的。在传统服装中,“五色”为“正色”,而混合色彩则是“间色”,用色以正色为主、间色为辅,具有很强的时代特色。《礼记·檀弓上》载:“夏后氏尚黑,大事敛用昏,戎事乘骊,牲用玄。”夏朝以寅月为正月,物出生呈黑色,故尚黑,夏朝服饰以黑色为贵[11],由此奠定了中国传统服装用色的文化基础。可见,服装的色彩是传统服装承担社会伦理、礼制和风尚的重要载体,是宗法礼制、审美时尚和文化哲学的集中体现。唐代服装的用色在继承前代传统的基础有了进一步的发展,其色彩主要呈现出三个方面的特征:

首先,服装色彩的制度体系更加完善和规范。唐前礼服色彩有着明显的等级标识区分,唐代将常服纳入服色制度,使传统服色制度的适用范围进一步扩大。《唐会要》载:“三品以上服紫,四品、五品服绯,六品、七品以绿,八品、九品以青。妇人从夫之色。”这种公服颜色的规定一直持续到贞观年间[3]。安史之乱后,唐代公服颜色有所调整[12],三品以上仍沿用服紫,四、五品,六、七品,八、九品,分别将原有的绯、绿、青服色加以深、浅的区分,贵者服深色。

其次,帝王尚黄,皇帝的龙袍为赤黄色。秦国尚黑,西汉初建,帝王服沿袭了秦朝遗风,偏重黑色。汉文帝时,帝王服弃黑而着黄,但后来又用红色。今天我们熟悉的黄袍最早始于隋文帝所穿的柘(杏)黄袍,但那时并未禁止民间穿黄。唐武德年间,有人提出黄色近似太阳的颜色,而“天无二日”,“日”是帝王尊位的象征,他人自然不能再服黄色[12],“黄袍”成为天子常服的专属。《新唐书·舆服志》载:“至唐高祖,以赭黄袍、中带为常服……禁臣民服”。又因佛教影响,佛教尚黄,黄色是太阳的颜色,孕育万物,是圣洁、生命的象征,佛教“经幡”的主色就是黄色,黄色成为佛教教义观念及神灵体系之中的色彩观念。唐代统治者推崇佛教,黄色观念必为其所信奉。唐代帝王专用黄色也与五行相克的政治伦理相一致。五行相生相克的观念被看作是朝代更迭的“天道”,隋承北周属火,土克火,唐承隋,五行之中土为黄色,黄色必然就成为唐代帝王的专属之色了。

最后,庶人、举子善白。唐代庶人和举子流行身着白衣。自周代以来,在传统色彩文化中,白色为死亡与悲哀,被视为凶兆。唐代服装用色的大胆创新,出现大量以白锦(素锦)作为地色、绣织其他颜色纹样的服装,颜色对比鲜明,非常醒目。也有在地色较深的织物常以白色勾线,作为纹样轮廓的服饰出现。这种大胆创新的用色成为唐代一种流行色,在传统服装色彩文化中并不多见。

由此可见唐代服装的色彩文化的不同凡响和独特的艺术价值。

4 唐代服装的独特文化内涵

唐代文化“上汲汉、魏、六朝之余波,下启两宋文明之新运,而取其精用弘,于继袭旧文物而外,并时采撷外来之精英”[13],以传统为主体,学习、吸收西北少数民族和域外其他民族服饰精华为己所用,呈现出多元的民族服饰文化特征,形成了自身独特的文化内涵。其守正创新的文化架构积淀了极为丰富的服装文化内涵,形成了中国传统服装文化发展的一个历史高峰。

隋唐时代结束了魏晋南北朝长期分裂动荡的局面,尽管中间也有短暂的战乱,但总体政局稳定、社会繁荣[14]。唐初,随着“均田制”和“租庸调制”的推行,社会经济得到很大发展。自隋代开始,兴建东都洛阳和开凿古运河加强了对南方的控制,使得南北之间的联系更加紧密。南方的社会经济生产得到进一步开发,手工染织业高度发达,丝绸品种丰富、产量巨大,印染工艺进一步提高,这些都为唐代灿烂的服饰文化奠定了坚实的物质基础。“齐纨鲁缟,蜀锦楚练,越罗吴绫”,各地有不同的种类。唐代衣着丝绸加工与装饰技术大致有六种[3]:一为彩锦,五色俱备织成花纹;二为特种宫锦,如川蜀的瑞锦宫绫、彩绫、孔雀罗等;三为刺绣,如五色彩绣、金线绣等;四为泥金银绘,即用金银粉画于衣料上,多用于舞女衣裙;五为印染,分彩色套染、单色染;六为堆绫、贴绢。其中,印染还出现了夹缬、蜡缬两种新的印花工艺。

服装是社会经济的晴雨表,是时代风貌的镜子,服饰的变迁直接反映出流行于那个时代的文艺思潮和当时人们的处世哲学[15]。唐代服装文化的繁荣不仅得益于物质基础的发展繁荣,还受到社会思潮的影响。

唐代奉行三教并行的开放政策,价值取向进一步突破传统桎梏,形成了前所未有的宽容,拥有宽松的思想格局和眼界[16]。出于统治及其他需求,唐代不同时期推崇不同的宗教,如此社会思潮使得当时的社会气氛相对轻松,这些因素也体现在唐代服饰文化之中。唐代女性的思想和行为不像宋代那样受到种种拘谨和约束[17],她们更加注重服装的审美和表现,以袒露为时尚,形成了宽衣大袖、飘逸如仙的风格,对后世女装的发展影响深远。

唐代服装多元民族文化的审美趋向与其宽松开明的民族政策和民族融合相关。唐代皇室自身就有胡人的血统,唐朝最高统治集团中有许多人或杂有胡人血统,或本身就是汉化的胡人[18],“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊”[19]是其观念,其民族政策是对少数民族和外民族采取平等对待。这种不拘泥的观念和政策,引进来的不只是“胡商会集”,也带来了异国的礼俗、服装[20]。中原与少数民族交往甚密,胡乐、胡舞、胡服等少数民族的民俗文化逐渐融入本土传统服饰文化中,形成独具特色、开放多元的服装文化和审美情趣。

总之,唐代秉持着守正创新的理念,承前启后,服装在继承传统的基础上,吸收外来文化为己所用,融汇成形制更加开放、纹饰色彩华丽的美学特点,对后世服装的发展产生了无与伦比的影响。

参考文献/REFERENCE

[1]李任飞.中国衣裳[M].北京: 中国青年出版社, 2017: 14-137.

[2]孙机.中国古舆服论丛[M].北京: 文物出版社, 1993: 178.

[3]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海: 上海书店出版社, 2017: 6-198.

[4]戴钦祥.中国古代服饰[M].北京: 中国国际广播版社, 2010: 50-60.

[5]周锡保.中国古代服饰史[M].北京: 中国戏剧出版社, 1984: 45-212.

[6](唐)刘昫.旧唐书[M].北京: 中华书局, 1975: 827.

[7]吴玉红.胡风影响下的唐代服装风尚[J].装饰, 2011, 06: 78.

[8]张竞琼, 曹喆.看得见的中国服装史[M].北京: 中华书局, 2017: 77-145.

[9]田自秉.中国纹样史[M].北京: 高等教育出版社, 2003: 3.

[10]张晓霞.中国古代染织纹样史[M].北京: 北京大学出版社, 2016: 208.

[11]刘松来, 刘方元, 唐满元.十三经精解——礼记精解[M].青岛: 青岛出版社, 2018: 62.

[12]高春明.中国服饰浅话[M].北京: 中国人民大学出版社, 2017: 47-54.

[13]向达.唐代长安与西域文明[M].北京: 三联出版社, 1979: 37.

[14]张帆.中国古代简单史[M].北京: 北京大学出版社, 2015: 150.

[15]李当岐.服装学概论[M].北京: 高等教育出版社, 2003: 184.

[16]杨哲兴.唐大女性服饰考略[J].艺术科技, 2016, 09: 153.

[17]潘向黎, 王彬, 李芽.唐朝长安——中国女人最美的时间和地点[J].中国国家地理, 2005, 05: 52.

[18]陈寅恪.唐代政治史述论稿[M].上海: 上海古籍出版社, 1997: 26.

[19](宋) 司马光.资治通鉴[M].长沙: 岳麓出版社, 2009: 1806.

[20]李泽厚.美学三书[M].天津: 天津社会科学出版社, 2003: 128.