自将磨洗认前朝

陈平原

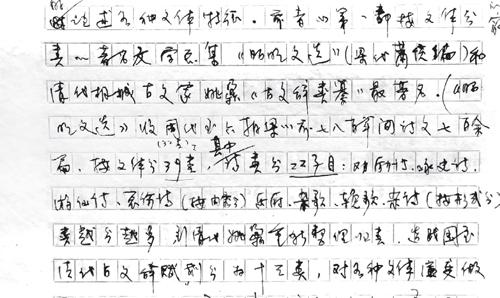

《中国古代小说类型理论》手稿

或许,我们是最后一代有保存手稿习惯的读书/写书人。经历二十世纪九十年代轰轰烈烈的“换笔”运动,还会有个别人坚持用毛笔或钢笔撰写文章或著作,但绝大部分写作者,我相信都改用电脑了。年轻一辈除了考试答卷以及填表签名时手写,其他场合,已完全脱离了笔墨纸砚。

我第一次购买个人电脑是一九九三年七月,书写习惯很快便改弦易辙,除了个别短文,已不再有真正意义上的手稿。记得当初北京大学为了适应信息化时代,曾规定晋升职称必须考电脑知识,从IBM的历史,到DOS操作系统,再到实际输入技巧。刚刚“换笔”时,说实话,我是兴高采烈的。可如今,面对那些难得一见的墨迹斑斓的手稿,又有点惆怅若失。

去年秋冬,北京三联书店的美编为我的《学者的人间情怀》重刊本设计封面,提出要一页此文的手稿。于是,我只好“动手动脚找东西”—书庫与居室不在一处,多年堆积杂乱无章,戴上口罩奋斗一整天,收获了不少早年手稿,可就是没有这一篇。此文初刊《读书》一九九三年第五期,颇受论者及选家的青睐,我自己也很看重。曾向《读书》杂志编辑求助,希望找到原稿,被告知当年编辑部地方狭小且屡次搬家,只保留七十岁以上名家的文稿,我的众多文章不在其列。

找不到《学者的人间情怀》一文手稿,幸亏有《当代中国人文学者的命运及选择》的手稿可以顶上。任务是完成了,但总觉得意犹未尽。闲暇时,翻看这些“无心插柳柳成荫”的成果,思绪逐渐回到二十世纪九十年代初那个社会及学术急遽转型的时代。前些年演讲并最后撰成《遥望八十年代》(《文艺争鸣》2018年第12期),那是大家都熟悉的题目;今年春节假期因新型冠状病毒而人心惶惶,躲在家里欣赏这些手稿,并不纯然出于怀旧,更像是一种自我的学术史清理。

早年看重印成铅字的,文章一经发表,草稿不再保留。我二十世纪八十年代的文稿侥幸得以保存的,一是文章写好了,但最后没送出去,如原定作为《中国小说叙事模式的转变》第九章的“从‘举人到‘留学生—两代人知识结构的差异”,文稿很完整,明显是誊抄过的。一九八七年夏天,书稿送出去前,自己重读一遍,感觉此章思路虽好,但内容单薄,于是压缩成“导言”的第四小节—此章文稿因而得以保存下来。二是出版社退回来的《中国小说叙事模式的转变》《书里书外》两部书稿,上面有各种编辑标记,且因历经不少手民,颇有残破或污秽处。查一九九二年九月十三日新闻出版署和国家档案局发布的《出版社书稿档案管理办法》,其中有这么一条:“作品出版以后原稿(手迹)归作者所有,除双方合同约定外,一般原稿保留两三年后,退还作者,并办理清退手续。”大概也就是这个时候,我先后接获上海人民出版社和浙江文艺出版社编辑的电话,问原稿是否需要,若需要可寄还,若不需要则销毁。我灵机一动,要回来了,不知有多少粗心的作者,从此痛失原稿。不过,关注原稿,我也是后知后觉。当初以为,既然河已经过了,桥拆掉也没关系。前几年听京城某藏家提起,某人藏有诸多名家书稿的原稿,是出版社流散出来的,正待价而沽呢—想想就替那些原作者惋惜。

略为清点,我现存手稿,集中在一九九○年至一九九三年。终点很好理解—一九九三年夏秋我开始使用电脑写作。至于八十年代完成的书稿,还有一部《二十世纪中国小说史》第一卷(北京大学出版社1989年);大概是离得太近了,反而忘记退回原稿。至于浙江文艺出版社一九八七年刊行的《在东西方文化碰撞中》,属于论文结集,当初我提供的多为发表过的文章的复印件,也就无所谓原稿了。

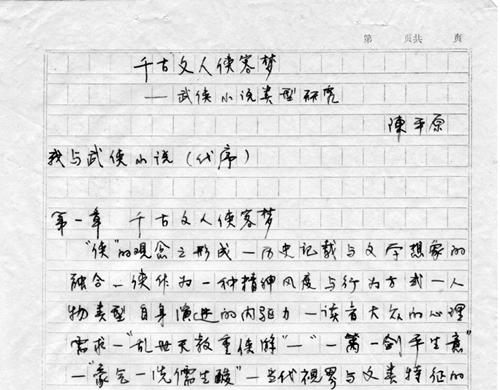

想想二十世纪九十年代初那几年(1990-1993),我全力以赴地投入教学与写作,主要成果体现在《千古文人侠客梦—武侠小说类型研究》(人民文学出版社1992年)和《小说史:理论与实践》(北京大学出版社1993年)二书,还有日后收入《中国现代学术之建立—以章太炎胡适之为中心》(北京大学出版社1998年)、《学者的人间情怀》(珠海出版社1995年)、《当代中国人文观察》(人民文学出版社2004年)中的若干篇章。保存下来的文稿,以《千古文人侠客梦》最多,除了誊抄清晰的总目、作为“代序”的《我与武侠小说》,还有第四章“二十世纪武侠小说”、第五章“仗剑行侠”、第八章“浪迹天涯”,以及附录二“类型等级与武侠小说”。那篇《剑与侠—武侠小说形态分析之一》初刊于《中国文化》第二期(1990年6月),发表时遵从主编刘梦溪先生的意见,将副题改为“武侠小说与中国文化”。书中好几章送杂志刊发时,都以“武侠小说形态分析之一”作为副题(如初刊《上海文论》1991年第3期的《浪迹天涯—武侠小说形态分析之一》),站在编辑的角度,确实不理想。让我惊讶不已的是,第四章“二十世纪武侠小说”的手稿竟然是复写的,干净利落,没有涂改,但未见题目,显然是一鱼二吃,送给杂志发表与留作书籍专章,需要分别拟题。查看索引,果然此章连载于《文艺评论》一九九一年第一、第二两期,题为《书剑恩仇儿女情—二十世纪武侠小说论》。

初刊《学人》第二辑(江苏文艺出版社1992年7月)的《章太炎与中国私学传统》以及初刊《中国文化》第七期(1992年11月)的《求是与致用—论章太炎的学术取向》(发表时题目略有更改),都是定稿,当初提交给杂志社的,应该是复印件。有趣的是,留在我手中的《求是与致用》一文,前五页为原件,后四十四页为复印件。当初为什么这么做,并非有先见之明,知道手稿日后很珍贵,而是便于看校样。至于初刊《学人》第三辑(江苏文艺出版社1992年12月)的《晚清志士的游侠心态》,有较多的涂改痕迹,看起来不像定稿。以上三文,日后都收入了我的《中国现代学术之建立—以章太炎胡适之为中心》。

《千古文人侠客梦》目录页手稿(局部)

《传统文学的创造性转化—二十世纪中国文学研究随想》一文初刊《二十一世纪》第十期(1992年),发表时改题《新文学:传统文学的创造性转化》。此文以及初刊《文学研究》第一辑(南京大学出版社1992年)的《中国古代小说类型理论》、初刊《文学史》第一辑(北京大学出版社1993年)的《小说类型研究》(发表时改题“小说类型与小说史研究”),日后都收入了《小说史:理论与实践》。这三篇都只是初稿,上面密密麻麻的补充与批注,可见当初的思考及写作状态。那时我很喜欢八开五百格的大稿纸,就因为便于修订。至于“又是一度荷花开”那两页,乃《小说史:理论与实践》一书“小引”的最后一节,不仅留了原稿,还有一份复印件,可见当初就很珍惜—不是文章,是心情。

专业论文之外,二十世纪九十年代初我撰写过若干文化评论,自认为较有分量的是以下四篇《未知死,焉知生》(《读书》1990年第11期)、《近百年中国精英文化的失落》(《二十一世纪》1993年6月号)、《学者的人间情怀》(《读书》1993年第5期)、《当代中国人文学者的命运及其选择》(《东方》创刊号,1993年10月)。《未知死,焉知生》是为人民文学出版社“漫说文化”丛书之《生生死死》撰写的序言,本来没什么了不起,只是当初父亲看后表示赞赏,说我终于成熟了—第二年父亲不幸病故,故此文对我很重要。《当代中国人文学者的命运及其选择》则是刻意保存的,涂改液的痕迹很明显,当初送出去的是复印件。

这回清点文稿,发现一个有趣的现象,我用的稿纸竟如此庞杂:人民文学出版社稿纸、广播出版社稿纸、北京大学稿纸、北京大学出版社稿纸、中国社科院文学研究所稿纸、香港中文大学稿纸,而用得最多的北京电车公司四百格稿纸,质量最差,但随时可买到。翻看这些稿纸,方才意识到自己当初写作的“不讲究”—那既是经济,也是心态。

一九九二年,我曾为《中华书局收藏现代名人书信手迹》撰写书评《书札中的文人与书局》(《读书》1992年第6期),其中提及:“翻阅这册精美的书信手迹,不难发现一个有趣的现象,‘现代名人之讲究笺纸的雅致,多集中在三十年代上半期。这一时期,恰好是周作人先生祈求平和冲淡,林语堂先生提倡幽默闲适,苦茶庵里吃茶和双凤凰砖斋里玩砖成为一时佳话,小品文杂志流行,‘生活的艺术化成为时髦的口号的年代。摩挲这些清隽的诗笺,观赏各具特色的书法,很容易忘却书信的具体内容,沉醉于前人的文雅风流。”语气中略带讥讽,其实心里很向往,也曾与朋友们商议,自制些精美且实用的信笺及稿纸。可很快地,电脑时代来临,自制笺纸的计划也就风流云散。直到前年有朋友病中需要消遣,希望我用自制的稿纸及信笺钞几段旧文给他,以作纪念,这才想起我曾有过此风雅计划。当初没有一鼓作气,今日再来补做,总觉得不太像。世事大多如此,过了这个村,就没有那个店,后悔或埋怨都没用。

翻阅这些文稿,也有让我信心倍增的,那便是以一种特殊形式记录了一个风云激荡的时代。

一九九一年元旦撰写的《〈千古文人侠客梦〉后记》中,有这么一段:“说来惭愧,九十年代第一春,我居然埋头于‘满纸杀伐之声,而忘却了‘到处莺歌燕舞。花一年多时间研究这‘不登大雅之堂的武侠小说,到底值不值得,只有天知道。好在凭借这一工作,我重新感觉了生活的意义,也重新理解了学者的使命。”在我所有著作中,此书传播面最广(包括四种外文译本),当初选题不无赌气成分,但进入状态后一气呵成,那种行云流水般的写作状态,很让我怀念。

在《学术史研究视野中的“述学文体”》(《读书》2019年第12期)中,我曾提及“两则让我感慨万端”的文稿,一是《章太炎与中国私学传统》,一是《当代中国人文学者的命运及其选择》—后者结尾那段话,近乎画龙点睛:“我曾经试图用最简洁的语言描述这一学术思路:在政治与学术之间,注重学术;在官学与私学之间,张扬私学;在俗文化与雅文化之间,坚持雅文化。三句大白话中,隐含着一代读书人艰辛的选择。”此文乃作者提交给在瑞典斯德哥尔摩大学召开的“当代中国人心目中的国家、社会与个人”国际学术研讨会(1993年6月11日至15日)的论文,那是我第一次赴欧洲参加学术会议,与王元化先生同行,且日后多有请教。另外,那次会上我认识了不少好学者,但谢绝了出国留学或长期进修的建议,因我坚信留在国内还是可以做点事情的。

为了在政治转型及经济大潮冲击下保留若干读书种子,我受章太炎启示,坚信“学在民间”,希望通过“张扬私学”来力挽狂澜。一九九一年我和王守常、汪晖在日本国际友谊学术基金会(筹)及江苏文艺出版社的支持下,创办了民间学刊《学人》;一九九二年又与北京的钱理群、葛兆光,以及香港的陈国球、陈清侨、王宏志合作,模仿二十世纪三十年代胡适等学人的“拿自己的钱,说自己的话”,合资刊行《文学史》集刊(第一辑的“编后”写于1992年7月,正式出版是第二年4月)。前者存活了十年(1991-2000),共发行了十五辑,当初影响很大,在中国学术史上多少留下了印记。后者只刊行了三辑(真正自己出钱的只有第一辑,另外两辑由北京大学出版社及香港中文大学支持),但我相信其悲壮的身影,更值得后人追怀。当初为了保护集刊免受干扰,不敢大張旗鼓,相关序跋,集成初刊《美文》一九九三年第一期的《〈学人〉与〈文学史〉》,有兴趣的朋友可以参阅。

在一个社会/学术急遽转型的时代,作为敏感但脆弱的读书人,没有迷失大方向,及时调整好心态,在有限的空间里多少有所作为,这点我很欣慰。时隔多年,抚摸这些不无沧桑感的文稿,追忆那个早已消逝的大时代,甚至不无某种骄傲。仔细想来,“游侠”之特立独行,拒绝大一统立场,乃至知其不可而为之,与“私学”背后之强调自由意志与独立精神,还有“人文”之情怀、意志与定力,三者其实具有某种内在联系—既指向身份及职业(人文学者),也体现立场及追求(私学),还兼及精神及气质(游侠)。如此说来,这三篇文稿因其蕴涵着时代风云与个人心境,其生命力并不一定很短暂。

二○二○年一月二十八日于京西圆明园花园