城乡家庭社会资本与高等教育需求关系研究

贺建清

[提 要]通过问卷调查获得相关数据,借助计量经济模型对城乡家庭社会资本与高等教育需求关系进行实证研究。研究发现:学习成绩、性别、父母亲学历、家中兄弟姐妹数量、父母与子女交流频率、社团组织参与均是影响初中生上大学愿望的因素。学习成绩、父母亲最高学历、父母与子女交流频率均对高校选择、城市选择、专业选择有显著的正面影响;是否为独生子女对高校选择、城市选择、专业选择有显著的负面影响。城乡家庭社会资本差异对高等教育需求产生重要影响。

一、文献综述

Sensenbrenner和Porters指出,从理论渊源看,齐美尔的“互惠交易”、韦伯的“强制性信任”、马克思和恩格斯“有限度的团结”、迪尔凯姆和帕森斯的“价值融合”是社会资本研究的四个传统理论[1]。布迪厄认为“社会资本是现实或潜在的资源的集合体,这些资源与拥有或多或少制度化的共同熟识和认可的关系网络有关,换句话说,与一个群体中的成员身份有关”[2]。科尔曼则把社会资本定义为“个人拥有的社会结构资源”,“它并不是一个简单的实体,而是由具有两种特征的多种不同实体构成的[3]。”

学术界就家庭社会资本对高等教育需求的影响进行了有益探索。雷万鹏和钟宇平从人力资本和社会资本理论视角出发,就中国高等教育需求中的城乡差异进行了探讨。研究表明:在控制其他因素以后,城镇和乡村高中生有着同样强烈的高等教育需求,但学生的城乡背景与影响高等教育需求的人力资本和社会资本因素之间存在交互作用; 当高等教育预期收益率较低时以及当家庭网络资源较少时,农村学生比城市学生更希望接受高等教育[4]。许善娟、丁小浩和钟宇平的研究发现,高中生个人源自正式渠道的社会资本对高中生升读大学、选择院校和主修专业的决策具有显著的正向影响,而高中生个人源自非正式渠道的社会资本越多,其升大学的意愿越低[5]。张意忠认为,城乡家庭经济资本差异影响子女对高校类型、层次与区域等方面的需求; 城乡家庭社会资本在社会关系及其资源的数量和质量方面的差异,影响子女接受高等教育提供帮助和服务的能力[6]。此外,张意忠、黄礼红通过对3050位高中学生家长的调查问卷分析发现,城市家庭社会资本优越于农村家庭,导致它们的高等教育需求出现差异[7]。

从已有研究来看,许多学者对社会资本的内涵及其在教育(提升人力资本)中的作用进行了深入细致的研究。因社会资本的概念界定和测量,以及研究方法不同导致研究结论存在差异。虽然关于社会资本和高等教育需求关系的研究文献有不少,但多为定性研究,也有采用简单的统计分析法 (如卡方检验、相关分析),但构建计量经济模型对二者关系进行实证研究的文献非常少。鉴于此,构建Logistic模型和Probit模型,分析城乡家庭社会资本差异对高等教育需求的影响。

二、调查基本情况

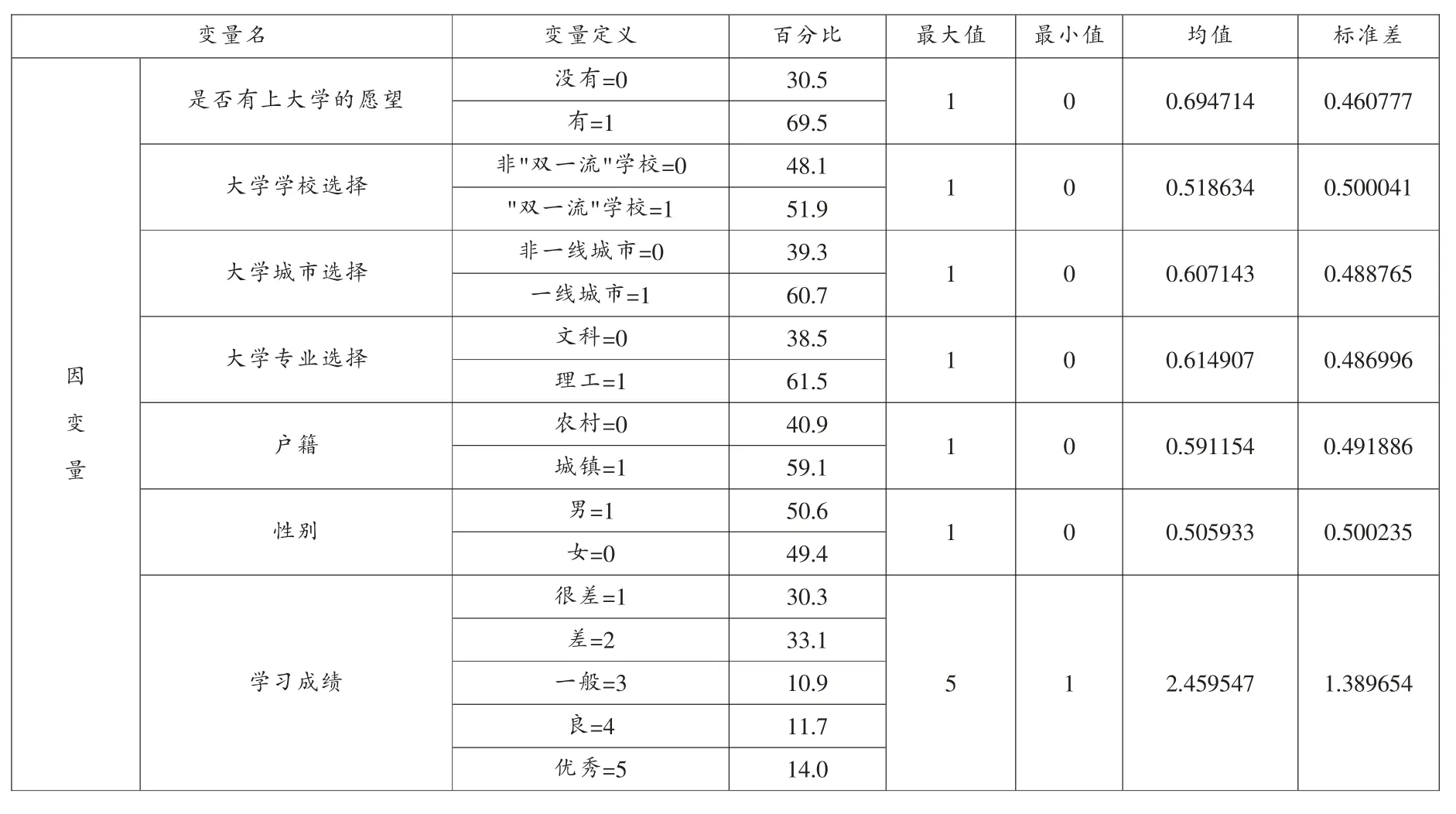

本研究采用分层随机抽样方法抽取样本。2018年2至5月,对江西省宜春市袁州区、湖南省株洲市攸县共12所城镇初中和8所乡村初中、1189名在校学生及其家庭进行访谈和问卷调查,共收回有效问卷927份。问卷调查内容:(1)学生的基本特征,如性别、户籍、学习成绩等;(2)家庭社会资本情况,如父母学历、家中兄弟姐妹数量、父母与亲戚朋友的职业等;(3)学生个人社会资本情况,如是否参与社团组织、参加兴趣小组等;(4)高等教育需求情况,如上大学意愿、院校选择意愿、专业选择意愿、城市选择意愿等。

从调查结果来看,有上大学愿望的学生644人,占69.5%;没有上大学愿望的学生283人,占30.5%;希望选择“双一流”学校的有334人,占51.9%,选择非“双一流”学校的有310人,占48.1%;希望选择一线城市读大学的有391人,占60.7%,希望选择非一线城市读大学的有253人,占39.3%; 希望选择理工科的有396人,占61.5%,希望选择文科的有248人,占38.5%。

379名农村学生受访者中有上大学愿望的有233人,占61.5%;548名城镇学生受访者中有上大学愿望的有411人,占75%。农村学生希望选择“双一流”学校占42.1%,选择一线城市读大学占48.5%,希望选择理工科专业占50.2%;城镇学生希望选择“双一流”学校占57.4%,选择一线城市读大学占67.6%,希望选择理工科专业占67.9%。

三、调查结果与分析

构建4个计量经济模型研究城乡家庭社会资本与高等教育需求的关系:

模型(1)是高等教育需求方程,表示学生是否有上大学的意愿,是一个二分变量,“有”用“1”表示,“没有”用“0”表示。I1、I2、I3分别表示学生户籍、性别、学习成绩①,是影响高等教育需求的学生个人因素。F1、F2、F3、F4分别表示父母亲最高学历②、家庭兄弟姐妹数量、父母与子女沟通频率、家庭网络资源,是影响高等教育需求的家庭资本因素;S1、S2分别表示学生是否参与社团组织和兴趣小组,是影响高等教育需求的学生个人资本因素。

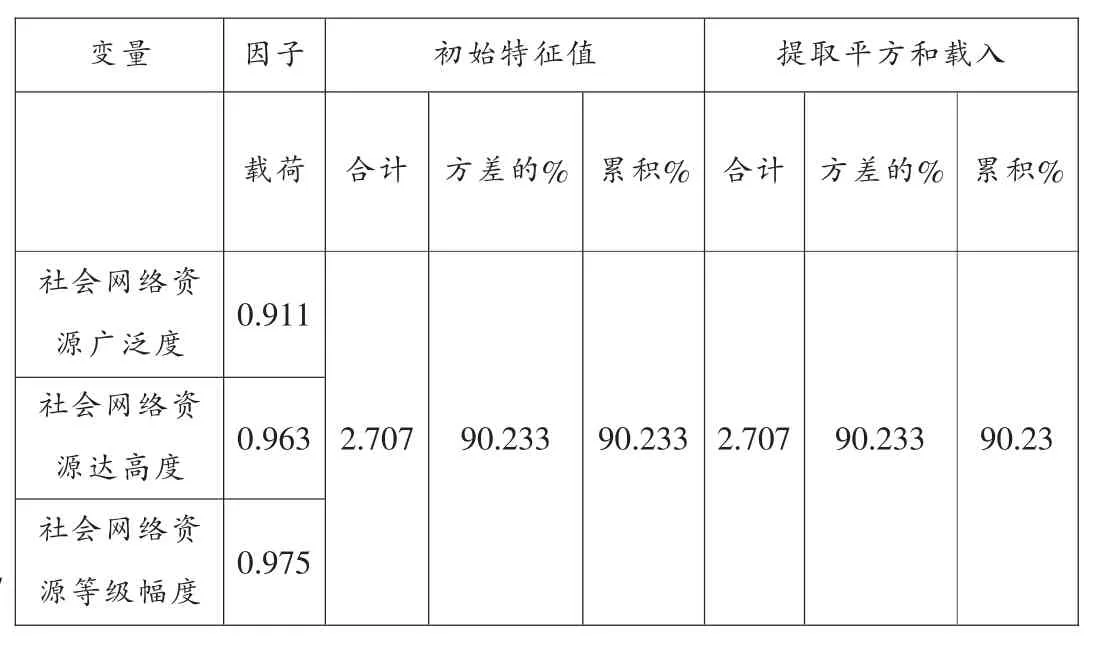

对家庭网络资源的测定方法可以借鉴林南的研究。林南认为社会网络中嵌入的资源是社会资本的核心指标 (不是唯一指标)。他构建了社会网络的三个指标:A.广泛度,即父母或亲戚朋友可联络到的职位的数量;B.达高度,即可联络到的最高职位的声望分数;C.声望幅度,即可联络到的最高和最低职位的声望分数之差。借鉴钟宇平的职业分类方法,将职业共分为国家干部/政府公务员、管理人员、专业技术人员、一般工作人员、农民(包括渔民和林民)、待业与失业及退休人员六大类,分别赋值为6、5、4、3、2、1[8]。由于这三个指标高度相关,可以采用因子分析法将三个指标合并为一个指标(因子分析见表1)。如果某家庭父母或亲戚朋友可联络到的职位的数量是4,则社会网络资源的广泛度为4;可联络到的最高职位是管理人员,则达高度为5,可联络到的最低职位是退休人员,则等级幅度为4。变量的描述性统计见表2。

表1 社会网络资源因子分析

模型(2)是院校选择方程,Y2表示是否选择“双一流”学校的二分变量;模型(3)是就读学校所在城市选择方程,Y3表示是否选择一线城市读大学的二分变量;模型(4)是专业选择方程,Y4表示专业选择变量,也是一个二分变量,当选择理工科时用“1”表示,当选择文科时用“0”表示,其他变量I1、I2、I3、F1、F2、F3、F4、S1、S2含义与模型(1)相同。

上述四个方程因变量都是一个二分变量,故选择Logistic模型和Probit模型来研究城乡家庭社会资本与高等教育需求的关系。

表2 变量的描述性统计

(一)城乡家庭社会资本对上大学愿望的影响分析

城乡家庭社会资本对高等教育需求的影响采用二元Logistic和Probit进行估计,结果见表3。从回归分析结果来看,学生个人因素中,学习成绩和性别对上大学愿望具有显著的正向影响,学习成绩好的学生上大学愿望更高,男生比女生上大学愿望的更强烈,而户籍因素对上大学愿望没有显著影响。

从家庭社会资本来看,父母亲最高学历、是否独生子女、父母与子女交流频率是影响上大学愿望的显著因素。父母亲学历越高,父母与子女交流越频繁,其子女上大学的愿望越强烈。独生子女上大学的愿望明显高于非独生子女,这是因为子女数量多,人均分配的教育资源数量就越少,故非独生子女家庭上大学的愿望低于独生子女家庭。社会网络资源的广泛度和达高度对上大学愿望有显著的正面影响,家庭亲戚朋友涉及的职业越多,最高职业所处的层次越高,则上大学的愿望更强烈。社会网络资源的等级幅度对上大学愿望施加了显著的负面影响,即家庭亲戚朋友所从事的最高职业与最低职业的差距越大,上大学愿望反而更低。

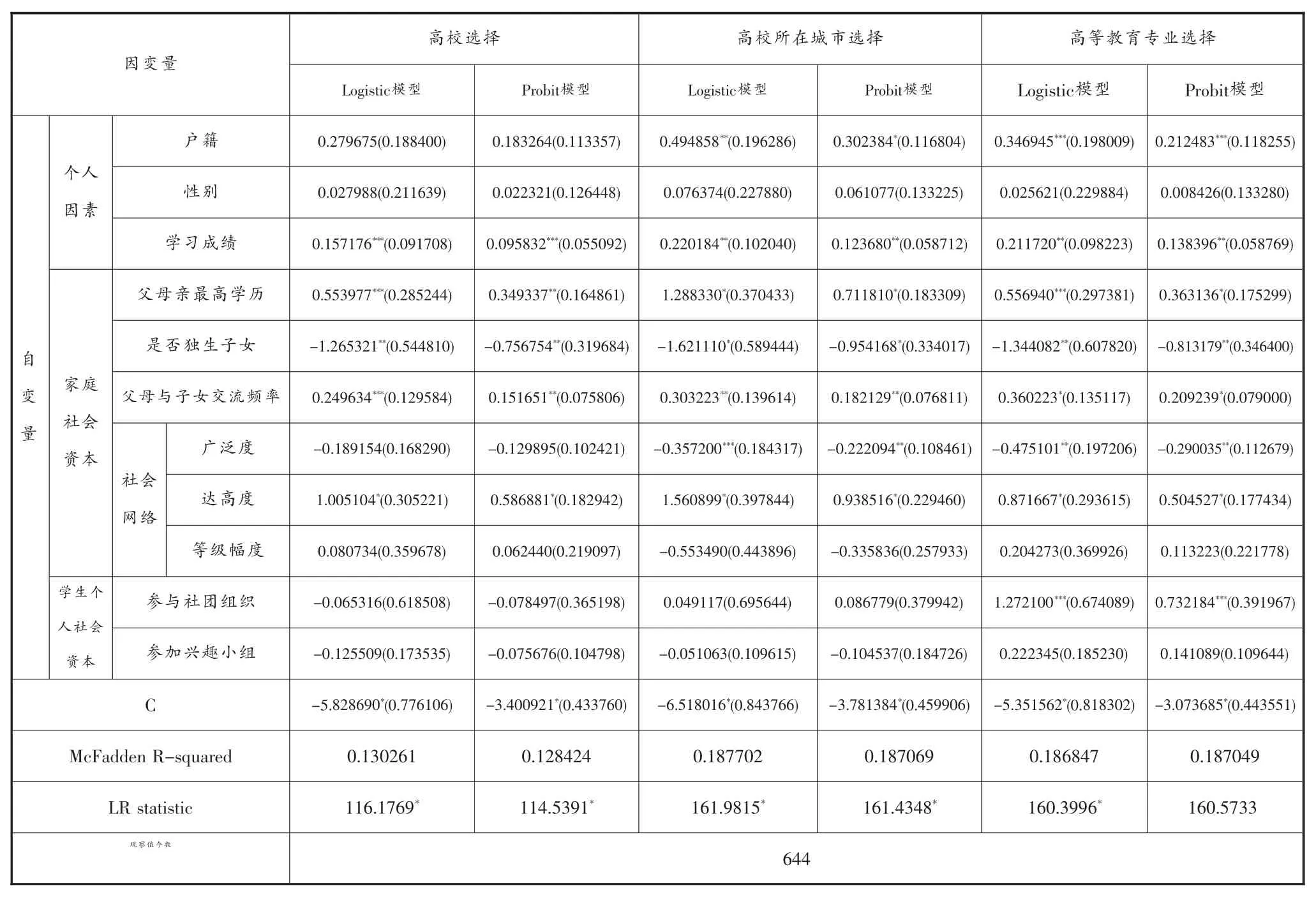

表3 城乡家庭社会资本与高等教育需求关系的回归结果

如果将社会网络资源合并成一个因子进行回归,则社会网络资源对上大学愿望有显著的负面影响。

从学生个人社会资本因素来看,学生是否参加社团组织对上大学愿望有显著的正面影响,参加社团组织的学生上大学的愿望更高; 是否参加兴趣小组对上大学愿望没有显著影响。

为了探讨社会资本对城乡家庭高等教育需求的影响差异,对家庭社会资本与高等教育需求关系进行分组回归。结果发现,学习成绩对农村家庭上大学愿望有显著的正面影响,而对城镇家庭上大学愿望没有显著影响,这表明农村家庭在经济条件约束下,上大学愿望以学习成绩为参考,并非盲从。父母亲最高学历对农村家庭上大学愿望没有显著影响,对城镇家庭上大学愿望有显著的正面影响,这可能是城镇家庭父母亲最高学历差距较大,而农村家庭父母亲最高学历普遍较低,差距不大。社会网络资源的广泛度对城镇家庭上大学愿望有显著的正面影响,对农村家庭上大学愿望没有显著影响; 社会网络资源的达高度对农村家庭上大学愿望有显著的正面影响,对城镇家庭上大学愿望没有显著影响。子女性别和是否参加社团组织对农村家庭、城镇家庭子女上大学愿望都有显著的正面影响,社会网络资源的等级幅度对农村家庭、城镇家庭上大学愿望均施加了显著的负面影响。

表4 城乡家庭社会资本与高等教育需求关系的分组回归结果

(二)城乡家庭社会资本对高校、城市、专业选择的影响分析

1.城乡家庭社会资本对高校选择的影响

对城乡家庭社会资本与高校、城市、专业选择关系进行估计,结果见表3。Logistic模型和Probit模型估计结果显示,在学生个人因素中,学习成绩对高校选择具有显著的正向影响,学习成绩好的学生更希望选择“双一流”学校。

家庭社会资本因素中,父母亲最高学历、父母与子女交流频率均对高校选择施加了显著的正向影响,父母亲学历越高、父母与子女交流越频繁的家庭,希望选择“双一流”学校。是否为独生子女对高校选择具有显著的负面影响,独生子女家庭选择“双一流”学校的愿望更低,可能是独生子女家庭不愿看到小孩学习太累。社会网络资源的达高度对高校选择具有显著的正面影响,而广泛度和等级幅度对高校选择没有显著影响。学生个人社会资本因素中,是否参加社团组织、是否参加兴趣小组均对高校选择没有显著影响。

2.城乡家庭社会资本对高校所在城市选择的影响

学生个人因素中,户籍、学习成绩对高校所在城市选择具有显著的正向影响,学习成绩好、城镇家庭子女更希望选择一线城市读大学。家庭社会资本因素中,父母亲最高学历、父母与子女交流频率均对高校所在城市选择施加了显著的正向影响,父母亲学历越高、父母与子女交流越频繁的家庭,希望选择一线城市读大学。是否为独生子女对高校所在城市选择具有显著的负面影响,独生子女家庭选择一线城市读大学的愿望更低。社会网络资源的达高度对高校所在城市选择具有显著的正面影响,而广泛度对高校所在城市选择具有显著的负面影响。学生个人社会资本因素中,是否参加社团组织、是否参加兴趣小组均对高校所在城市选择没有显著影响。

表5 城乡家庭社会资本与高校、城市、专业选择关系的回归结果

3.城乡家庭社会资本对高等教育专业选择的影响

从学生个人因素来看,户籍、学习成绩对高等教育专业选择具有显著的正向影响,学习成绩好、城镇家庭子女更希望选择理工科专业。家庭社会资本因素中,父母亲最高学历、父母与子女交流频率均对高等教育专业选择施加了显著的正向影响,父母亲学历越高、父母与子女交流越频繁的家庭,更希望选择理工科。是否为独生子女对高等教育专业选择具有显著的负面影响,独生子女家庭更倾向选择文科。社会网络资源的达高度对高等教育专业选择具有显著的正面影响,而广泛度对高等教育专业选择具有显著的负面影响。学生个人社会资本因素中,是否参加社团组织对高等教育专业选择具有显著的正向影响,即参加了社团组织的学生更希望选择理工科,是否参加兴趣小组对高等教育专业选择没有显著影响。

四、研究结论

通过实证研究发现,学生的学习成绩和性别对上大学愿望具有显著的正向影响,学习成绩好的学生上大学愿望更高,男生比女生上大学愿望的更强烈,而户籍因素对上大学愿望没有显著影响。从家庭社会资本来看,父母亲最高学历、是否独生子女、父母与子女交流频率是影响上大学愿望的显著因素。父母亲学历越高,父母与子女交流越频繁,其子女上大学的愿望越强烈,独生子女上大学的愿望明显高于非独生子女。社会网络资源的广泛度和达高度对上大学愿望有显著的正面影响,而等级幅度对上大学愿望施加了显著的负面影响。学生是否参加社团组织对上大学愿望有显著的正面影响。

学生个人因素中,学习成绩对高校选择、城市选择、专业选择有显著的正面影响,户籍对高校所在城市选择、专业选择有显著的正面影响。家庭社会资本因素中,父母亲最高学历、父母与子女交流频率均对高校选择、城市选择、专业选择有显著的正面影响;是否为独生子女对高校选择、城市选择、专业选择有显著的负面影响; 社会网络资源的达高度对高校所在城市选择、专业选择具有显著的正面影响,而广泛度对高校所在城市选择、专业选择具有显著的负面影响。学生个人资本因素中,是否参加社团组织对高等教育专业选择具有显著的正向影响。

城乡家庭社会资本差异对高等教育需求产生重要影响。与城市家庭相比,农村家庭社会资本较弱,这种非均衡社会资本配置导致教育机会分配不均衡。调查中发现,农村学生兄弟姐妹数量比城镇学生多,人均拥有教育资源数量稀缺,父母亲学历普遍低于城镇学生父母亲学历,父母与子女交流频率均也低于城镇学生,社会网络资源的广泛度、达高度和等级幅度得分均比城镇学生低,参加社团组织的比例也比城镇学生低。这些家庭社会资本和个人资本的差异,导致农村学生上大学愿望低于城镇学生,且在高校、城市、专业选择方面处于不利地位。因此,要消除社会资本差异给农村家庭教育带来的不利影响,必须促进社会资本的流动,尽量弥补各个社会阶层或社会群体之间社会资本的差距。首先,提升农村家庭社会资本,满足农村家庭优质高等教育需求;其次,拓展农村家庭社会关系网络,丰富高等教育信息资源。再次,建立补偿机制,在重点高校的入学机会上实施政策倾斜,增加农村考生就读重点大学的录取比例。

注释:

①本文使用的学习成绩为 “父母对孩子平时学习成绩的等级评价”,分为很差、差、一般、良、优五个等级,分别对应学习成绩在班上排名位于0~20%、20%~40%、40%~60%、60%~80%、80%~100%,。

②指父亲的学历和母亲的学历二者中选择最高学历。