江巷水库枢纽溢洪道总体布置研究

张 波

(水利水资源安徽省重点实验室 安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院 蚌埠 233000)

1 工程概况

江巷水库位于安徽省滁州市定远县境内池河上游,江淮分水岭北部,是一座以灌溉、供水为主、兼顾防洪等综合利用水库。江巷水库总库容为1.30 亿m3,灌溉面积71.59 万亩,枢纽工程等别为Ⅱ等,工程规模为大(2)型。江巷水库是驷马山引江灌区的上游反调节水库,为双水源水库,除拦蓄当地径流外,还结合驷马山引江工程,提引长江水源补充入库。水库建成后,为定远县境内提供生活、工业和农业灌溉用水,年均供水量约2.41 亿m3,通过水库控制调度,结合下游河道整治,可将池河上段防洪标准提高到20年一遇[1]。水库枢纽工程主要建筑物有拦河坝、溢洪道、灌溉涵洞、生态放水设施等。

2 枢纽工程设计方案简介

江巷水库拦河坝坝型为碾压式均质土坝,坝顶高程48.00m,最大坝高17.33m,坝顶长度4900m,顶宽8.0m,上下游边坡1∶3.0,大坝迎水面坝坡为混凝土预制块护坡,背水面为混凝土框格草皮护坡,背水面坝脚设置贴坡排水体。

溢洪道布置在池河右岸岗地,中心线桩号坝3+546。溢洪道的轴线与坝轴线垂直。控制段采用平底开敞式控制闸,底槛高程为40.2m,闸室顺水流方向长20m。控制闸共12 孔,单孔净宽8m,中墩厚1.5m,缝墩厚1.0m,闸室边墩厚2.0m,闸室总宽度为118m。

溢洪道闸室下游出口经2m 宽平段后以1∶4 的斜坡与第一级消力池连接,平面上底宽由114m 扩大到126m,扩散角8.17°。一级消力池池底高程36.0m,池长41.8m。一级消力池出口为30m 长混凝土过渡段,顶高程37.0m。过渡段下游壅水坝顶高程37.8m。二级消力池池底高程34.2m,池长26m,池深0.5m。一、二级消力池及中间过渡段两侧均布置钢筋混凝土悬臂挡墙,挡墙高5.4~7.0m。二级消力池后为长50m 混凝土海漫,顺水流向长50m,底宽126m,底坡1∶100,护底高程由34.7m 渐变至34.2m;海漫末端布置防冲槽,槽深2.5m。防冲槽下游接尾水渠,尾水渠底宽126m,边坡1∶3.0,底坡1∶1000。平面上尾水渠由长20m 直段和中心线弧长200m 的转弯段组成,转弯段中心线转弯半径700m,向左侧转角16.37°后与池河下游河道相接。

在溢洪道一、二级消力池间新建跨泄槽交通桥连接两侧道路,新建交通桥共计8 跨,单跨16m,桥面高程43.0m,桥面宽7.5m。

溢洪道出口河道拓宽修整治理长度约610m,纵坡3/10000。河底设计高程在溢洪道尾水渠(桩号0+490)末端为34.2m。整治段河道底宽由126m 渐变至100m,河道两侧设计边坡1∶3.0[2]。

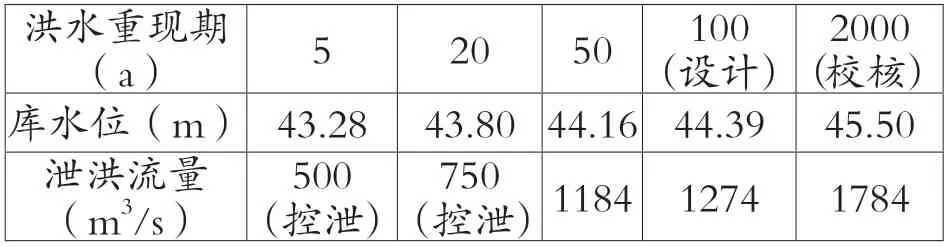

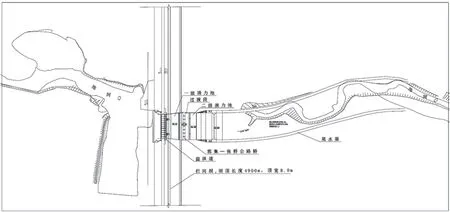

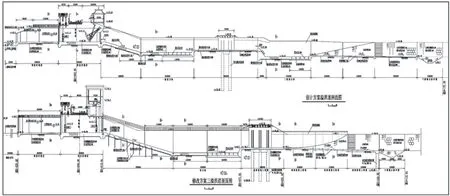

江巷水库特征洪水位及下泄流量见表1。枢纽平面布置示意图见图1。溢洪道设计方案和修改方案三剖面图见图2。

3 模型设计

为保证流态相似,上游模拟至溢洪道以上约0.60km,横向模拟宽约0.85km。下游河道模拟至坝下约1.6km。本模型遵循重力相似准则,并按几何相似进行模型设计,采用正态模型,模型比尺为1∶80[3]。溢洪道采用有机玻璃或白果木制作,消力池、桥墩等建筑物采用塑料板制作。

表1 江巷水库特征洪水位及下泄流量表

4 枢纽泄洪设施试验研究成果

4.1 设计方案试验成果

溢洪道上游流态良好。一级消力池两侧在5年一遇洪水时有回流区,其他工况无回流区,一级消力池各工况下消能效果良好。二级消力池各工况下消能效果均不明显。设计洪水、校核洪水时新建公路桥对水流略有影响。溢洪道上游0-50 断面,设计洪水时表面最大流速达1.7m/s,可能造成冲刷;下游河道底部水流流速较大,可能会对河道造成冲刷;江巷水库工程尾水整治段长约610m,之后为池河老河道。整治段河道底宽约100m,而池河老河道主槽仅宽约30m。故尾水整治段后河道泄流能力不足,壅水严重。

4.2 修改方案一试验成果

因设计方案消力池消能效果不理想,修改方案一即对消力池结构进行了修改。消力池底高程从36.0m 降为34.2m;池底长度由25.0m,加长为26.0m;消力池前斜坡由16.8m 加长为24.0m,消力池两侧挡墙扩散角增至10.62°;取消二级消力池;一级消力池海漫高程降为35.8m;公路桥桥面高程为43.5m;公路桥桥后为长70m、i=0.02 的斜坡至防冲槽。上游抛石防冲槽上游增加长为26.5m 的C20混凝土护坦。

该方案消力池消能效果较设计方案有一定改善,但各工况下(除校核洪水时)消力池左右两侧均有直径约为10m 的漩涡,不利于消力池消能效果的发挥。5年一遇和20年一遇洪水时,公路桥至0+200 断面右侧有一回流区。5年一遇洪水时,水流出消力池后跌落,水流与下游衔接不畅,下游河道水流垂向流速分布有所改善,但底部流速仍较大。

4.3 修改方案二试验成果

修改方案二在修改方案一的基础上,将消力池池底高程进一步降低至32.2m,消力池与溢洪道底板仍按1∶4 的坡相接,消力池长度加长至36.0m;在消力池前增设一排高为1.0m,宽为1.2m,间距为1.0m 的消力墩。尾坎高程34.2m,与下游河道高程保持一致;公路桥桥墩与尾坎的距离仍保持为4.0m。消力池边墙右侧与溢洪道右边孔边墙一致,左侧与生态放水闸边墙一致。消力池尾坎后,边墙向两边扩散,角度与修改方案一一致。

该方案消力池消能效果较修改方案一有进一步改善,除5年一遇和20年一遇洪水时消力池左侧仍有直径约10m 的回流区外,其他工况消力池消能效果良好。下游河道水流流速垂向分布良好,表面流速大于底部流速,但设计洪水时,防冲槽处表面最大流速达2.35m/s,底部最大流速达2.18m/s,仍会造成冲刷。

图1 江巷水库枢纽平面布置示意图

图2 江巷水库溢洪道设计方案和修改方案三剖面图

4.4 修改方案三试验成果

修改方案三将弧形闸门改为平板闸门。消力池边墙的扩散角缩小为4.723°;消力池底高程保持32.2m 不变;池前以1∶4 的坡与溢洪道底板相接,斜坡段长32.0m;池底长32.0m,尾坎高程为34.2m,与公路桥底板高程一致;消力墩布置与修改方案二一致;公路桥后以i=0.02667 的斜坡与防冲槽相接,防冲槽底高程为33.0m;防冲槽后40m 为直线段,之后以i=1/600 的斜坡与池河河槽相接。尾水整治段长约610m,底宽由126m 渐变为100m,两侧岸坡为1∶3,堤顶高程为39.5m。生态放水闸与溢洪道出流分开。

该方案各工况下消力池两侧回流区基本消失,消力池消能效果良好。水流出消力池后无明显跌落。防冲槽流速较其他方案减小,设计洪水时,防冲槽处表面最大流速达1.98m/s,底部最大流速达1.81m/s,下游河道冲刷压力减轻,但仍可能造成冲刷。建议加强下游河道防冲措施。各工况下,0+600 断面右岸流速均较大,设计洪水时达1.29m/s,易对岸坡造成冲刷。建议对尾水整治段0+400 断面以下右岸加强护砌。江巷水库工程尾水整治段长约610m,之后为池河老河道。整治段河道底宽约100m,而池河老河道主槽仅宽约30m。故遭遇大洪水时,尾水整治段后河道泄流能力不足,壅水严重。建议对池河老河道进行整治。

5 结论与建议

(1)设计方案设计洪水和校核洪水时,溢洪道泄流能力满足设计要求。溢洪道上游流态良好。一级消力池两侧在5年一遇洪水时有回流区。下游河道除0+600 处在低水位时有小范围回流外,其他无明显不良流态。一级消力池各工况下消能效果良好,二级消力池各工况下消能效果均不明显。

(2)修改方案一:消力池消能效果较设计方案有一定改善,但各工况下(除校核洪水时)消力池左右两侧均有直径约为10m 的漩涡,不利于消力池消能效果的发挥。5年一遇洪水时,水流出消力池后跌落,水流与下游衔接不畅,下游河道水流垂向流速分布较设计方案有所改善,但底部流速仍较大。

(3)修改方案二:较修改方案一消力池消能效果进一步改善,除5年一遇洪水,20年一遇洪水时消力池左侧仍有直径约10m 的回流区外,其他工况消力池消能效果良好。

(4)修改方案三:①设计洪水和校核洪水溢洪道泄流能力满足设计要求。消力池两侧回流区基本消失,消力池消能效果良好。②水流出消力池后无明显跌落。防冲槽流速较其他方案减小,设计洪水时,防冲槽处表面最大流速达1.98m/s,底部最大流速达1.81m/s。下游河道冲刷压力减轻,但仍可能造成冲刷,建议加强下游河道防冲措施。③各工况下,0+600 断面右岸流速均较大,设计洪水时达1.29m/s,易对岸坡造成冲刷。建议对尾水整治段0+400 断面以下右岸加强护砌。④江巷水库工程尾水整治段长约610m,之后为池河老河道。整治段河道底宽约100m,而池河老河道主槽仅宽约30m。故遭遇大洪水时,尾水整治段后河道泄流能力不足,壅水严重。建议对池河老河道进行整治■