生物安全时代:新生物科技变革与国家安全治理*

王小理

安全议题

生物安全时代:新生物科技变革与国家安全治理*

王小理

科技进步改进了人类对天然生物危害因子的操控能力,在诱发新的生物安全危害形态的同时,也赋予了生物安全客体的源头难以追溯性、生物安全主体的多元性、生物安全危害演变机理的复杂性等特点。生物安全在很大程度上体现了非传统安全的非传统特点。随着生物科技与生物安全在推动人类社会发展进程的作用日益显著,21世纪或将成为生物安全的时代。新一轮生物科技变革及其与人类社会互动衍生的生物安全问题,已经逐渐触及人类安全观念和现代文明的内源性危机或挑战。全面提升国家生物安全能力、优化国家生物安全治理,不仅是世界各国的战略选择,也是对人类科技文明与政治文明的新探索。

生物科技变革;生物安全危害形态;国家安全;安全治理

进入21世纪以来,以解析生命本质、技术交叉融合为特征的新一轮生物科技变革,正广泛渗透到人类健康、经济、军事、安全等领域,引发国际社会的密切关注。生物安全作为全球复杂政治经济生态体系中的关键一环,国际社会和中国面临着更趋严峻的生物安全形势:个别国家片面追求自身绝对安全,从而难以消除体系性对抗和生物恐怖主义的根源;重大传染病疫情频发带来巨大健康影响,根源于全球社会经济的巨大复杂系统;在席卷全球的新型冠状病毒肺炎疫情危机亟须应对之时,发达国家、发展中国家都暴露出公共卫生安全应急体制机制的短板;生命科技的复杂变化和广域应用可能,使得既有的科技研发的组织、科技应用监管模式、国防和国家安全体系、国际关系都面临严峻挑战。可以预计只要这些因素没有显著改变,生物安全形势就不会得到根本扭转,在个别情况下还可能更加复杂化。[1]因此,生物安全是有关国家主体、非国家行为体内部协调治理、外部博弈冲突的一个重要领域,在很大程度上体现了后冷战时代重要性凸显的非传统安全的非传统特点。[2]

随着生物科技与生物安全在国家发展和安全体系中的地位日益突出,在塑造人类社会发展进程的作用日益鲜明,笔者提出一种论断:21世纪将可能成为生物安全的时代。这一论断的价值是基于以下系列推论和假定:未来的生物安全挑战只是短期现象,还是即将成为整个世纪的基本特征?如何判定“生物安全是这个时代的特征”,其组成、动力因素有哪些?与传统安全和其他非传统安全的关系如何?如果“生物安全是这个时代的特征”,中国应该如何牢牢把握这一时代特征?既有的国家安全理论、政策、战略是否会受到一定的挑战:我们需要从哪些新的角度切入、进一步发展国家安全理论内涵?还是只将国家安全理论、非传统安全理论移植到生物安全领域?如何主动思考和谋划以生物科技为代表的自然科学与管理学、法学、伦理学、国家安全学等哲学社会科学之间的学科交叉和协同发展?如果“生物安全是这个时代的特征”,它的深远影响与波及范围又有哪些?对未来科技的发展、对人类社会未来的发展、对中国特色社会主义制度自我完善、对中国倡导的人类命运共同体、对国际治理和国际政治文明又有哪些启示?如果“生物安全是这个时代的特征”,中国哲学社会科学领域的学者如何把控这一战略机遇期,积极掌握国际话语权,而不是对这一战略机遇漠然视之?回答这些问题需要跨学科的视野,更需要实践智慧。笔者认为,如果“生物安全是这个时代的特征”命题为真,将必然具有重大理论价值和实践价值。

本文旨在论证“生物安全的时代”命题得以成立的必要条件:“生物安全”概念的指代内容,生物安全危害如何影响人类并将如何持续影响人类,生物安全危害何以构成国家安全挑战,生物安全如何嵌入社会从而成为国家治理和国际治理的重要内容。同时,作为“生物安全的时代”命题的延伸,本文提出未来中国生物安全形势演变的想定,并进一步提出国家生物安全能力建设和国家生物安全治理的策略和路径。总体上,通过上述必要条件的论述、基于命题的主观演绎与二次推论,共同构成“生物安全的时代”这一命题的非充分条件。

一 生物安全时代的起点:生物安全的形态及演变

生物科技的发展是人类文明发展的缩影,人类社会发展、生物科技的发展衍生出一系列生物安全问题。从原始社会、农业社会再到工业社会,生物科技主要用来解决生存(食品)和健康(药品)问题。例如,在距今一万年前开始驯化谷物、家畜以提供稳定的食物来源、六千年前利用发酵技术酿酒和做面包、两千年前利用霉菌来治疗伤口、采用天花活病毒接种预防天花。这些时期生物科技发展水平相对较低,生物科技发展主要用于个别人群、种族的基本健康问题,生物安全问题主要属于健康安全和公共卫生层面。

进入现代社会,环境变化、科技发展与社会经济全球化加速,不断刺激各类生物因子的扩张与传播所需条件的满足与实现,逐步推动生物安全潜在危机的突显与激化,导致生物危害来源更为广泛,形式更为多样,引发的生物安全问题日益严峻。[3]

(一)生物安全概念和理论框架

在深入讨论“生物安全的时代”之前,我们首先要确认“生物安全”概念的内涵和外延及其理论框架。目前,学术界对“生物安全”概念的定义纷纭多样,众多学者试图对“生物安全”(Biosecurity)及“生物防御”(Biodefense)等概念进行科学归纳、提炼精准意义。比较有代表性的观点包括:“生物安全是指全球化时代国家有效应对生物及生物技术的影响和威胁,维护和保障自身安全与利益的状态和能力”;[4]“生物安全是指防治由生物技术与微生物危险物质及相关活动引起的生物危害”;[5]或者“狭义上的生物安全是指人类的生命和健康、生物的正常生存以及生态系统的正常结构和功能不受现代生物技术研发应用活动侵害和损害的状态”和“广义上的生物安全是指生态系统的正常状态、生物的正常生存繁衍以及人类的生命健康不受致病有害生物、外来入侵生物以及现代生物技术及其应用侵害的状态”。[6]此外,还有学者提出“生物欠防备”概念,是指在现实生物安全威胁面前准备不充分和应对不够有效的状况。[7]可以看出,这类定义对生物危险的来源、安全的主体和客体、安全体系、安全水平有精细甚至较大的区别。目前,关于“生物安全”概念,国内学术界尚未达成统一共识。[8]

综合全国人大环境与资源保护委员会提交的《关于〈中华人民共和国生物安全法(草案)〉的说明》中对“生物安全”的定义,可将其归纳为:国家等行为体有效防范由各类生物因子、生物技术误用、滥用及相关活动引起的生物性危害,确保自身安全与利益相对处于没有危险和不受内外威胁状态以及保持持续安全的能力与行为。

构成生物安全的理论范畴至少应由引起生物危害的内部因素(安全客体)、外部条件、生物危害表现形式及发生规律(生物安全危害形态)、安全主体与相应的防控策略四个部分组成。[9]

第一,内部因素(生物安全客体):包括各种烈性病原微生物、有害动物、有害外来物种等自然生物危害因子;人为合成的各类生物因子、有助于各类生物因子的繁殖、传播、扩散等技术的开发、滥用与误用等。第二,外部条件包括两方面:非人为因素,如气候变化引发的生物危害,环境灾难等。人为因素,如缺乏管控的生物技术开发活动;高等级生物安全实验室危险材料外泄;生物技术制品及技术的无序开发与商业化,军事应用等。第三,生物安全危害形态及发生规律:人为、非人为条件下引起的烈性传染病及疫情、实验室生物安全事件、各类生物恐怖主义活动,对社会安定、产业发展造成直接威胁;外来物种入侵、转基因生物无序释放等对生态环境、生物多样性的威胁;生物武器使用等军事威胁、对国家安全威胁;未知及颠覆性风险威胁等。各类生物安全形态有其共性特征,也有自身的发生发展演变规律。第四,生物安全主体及防控策略:相关行为体(如国家)为确保自身安全与利益相对处于没有危险和不受内外威胁状态,采取特定的行为举措,这既包括物质的侦、检、消、防、治等防控手段,也包括生物安全政策、战略、文化、理论、法律等非物质行为,以保持持续安全的能力。

(二)一般意义上的生物安全危害形态及相关联系

一般意义上的生物安全危害形态包括:重大传染病疫情、传统生物武器威胁、生物恐怖主义活动、生物入侵、微生物耐药、转基因、实验室生物安全事件、生物技术谬用与滥用、遗传资源流失和剽窃。在应用这些概念的时候,业界大多停留在直觉和经验的层次上,对概念的内容进行分析和比较尚不充分。

1. 重大传染病疫情

重大传染病疫情的客体是病原微生物,危险等级较高,发生频度强烈。过去20年,全球自然发生的传染病不断增加,如严重急性呼吸综合征(SARS)、甲型H1N1流感病毒、甲型H5N1流感病毒、H7N9型禽流感、发热伴血小板减少综合征、中东呼吸综合征(MERS)、登革热、埃博拉、寨卡、新型冠状病毒肺炎(COVID-19)等。2002~2003年,席卷世界三十多个国家和地区的SARS疫情,全球累计临床报告病例8 400多例。西非至今尚未从2014~2016年的埃博拉疫情暴发中恢复过来,其影响范围甚至涵盖了欧洲和美国。2012年,首次发现中东呼吸综合症冠状病毒(MERS-CoV),并迅速在全球数十个国家蔓延,感染大约1 800人、死亡率近1/3。新型的恶性流感株随时都可能产生,并造成灾难性的传染病。[10]被世界卫生组织(WHO)列入2018年度疾病优先级蓝图列表的未知“X疾病”,可从多种源头形成,未来有可能因宿主、环境等改变而大流行。[11]

2.传统生物武器威胁

传统生物武器威胁的客体是病原微生物或其产生的毒素,其危险等级与重大传染病疫情近似处于同一量级,但其发生条件包含了人为因素——国家行为体,当前,没有任何国家公开宣称拥有生物武器。受限于20世纪70年代的生物科技和运载工具的发展水平,美国尼克松政府认为,与作为战略威慑工具的大规模杀伤性核武器、化学武器相比,传统生物武器的军事效果并非值得信赖,无论是作为威慑或报复,其效果都值得怀疑,由此推动了《禁止生物武器公约》的签字生效。[12]截至2020年3月,全世界共有包括中、美、英、俄等183个公约缔约国,另有4个国家为签约国,只有10个国家没有签署或批准公约,[13]表明了国际社会对禁止生物武器的鲜明态度。

3. 生物恐怖主义活动

生物恐怖主义的客体还是病原微生物或其产生的毒素,其发生条件包含了人为因素,但其危险等级与非国家行为体的能力直接相关联。生物恐怖主义威胁真实存在,但不能成功发动复杂的生物袭击。[14]从20世纪90年代后期开始,基地组织便将生物恐怖主义计划纳入其训练和密谋当中;日本邪教奥姆真理教曾经使用肉毒毒素和炭疽等病毒进行大规模试验,离致命的生物恐怖袭击就差一步。比利时和摩洛哥找到了恐怖分子试图研究并使用生物武器的直接证据。[15]在未来,生物恐怖主义活动可能加剧,导致生物安全形势发生激烈变化。2017年2月在慕尼黑安全会议上,首次参会的微软公司创始人比尔·盖茨(Bill Gates)表示,下一场全球暴发的流行病可能由计算机屏幕前的恐怖分子策动。[16]英国伦敦国王学院生物防御专家菲利帕·伦茨(Filippa Lentzos)表示,军事实验室对生物病菌的有意释放可能是最大的生物恐怖威胁。[17]

4. 微生物耐药威胁、生物入侵和转基因风险

微生物耐药的客体是病原微生物,外来生物入侵客体包括各类动植物、微生物等,两者的破坏力正与日俱增,其所带来的危险是紧迫的、现实的。根据联合国环境规划署发布的《2016年前沿报告》,因药物和特定化学品排放到环境中而导致的抗生素耐药性日益增加,是当前最令人担忧的健康威胁之一。[18]因为现有的抗生素及抗感染药物不能有效杀死耐药性病原体,全球每年大约有70万人死于耐药性细菌感染。而危险性外来有害物种一般具有爆发性、毁灭性、突发性的入侵与掠夺特性。一旦成功入侵特定的生态地域,就在相当长的时间内极难控制其疯狂蔓延,对农林业生产、国际贸易、生态系统甚至人畜健康造成严重危害。[19]

国际上关于遗传修饰生物体的直接环境释放(简称“转基因生物”)安全性的论争十分激烈。转基因生物安全研究具有复杂性和长期性,由于社会共识不足,成为目前世界农业生物技术产业发展的重大障碍。[20]

5. 实验室生物安全

实验室生物的客体主要是病原微生物,也包括相关生物技术,相对而言,实验室生物安全的风险更多是导致有限(个体)危害、局部危险。近年来实验室获得性感染事故频发,病原微生物泄漏情况屡见不鲜。从国际经验看,实验室生物安全风险不容低估。美国甘尼特报业(Gannett company)旗下的今日美国网(USA Today),从2014年开始调查全美50个州超过200个高防护生物实验室,揭露了近年来数百起意外事故。[21]此外还有美国国防部犹他州达格威试验场某实验室活炭疽杆菌样本泄露事件。[22]法国巴斯德研究所承认,非法从韩国巴斯德研究所进口中东呼吸综合征(MERS)病毒样本,并在没有适当的文件批准前提下,通过洲际飞机运输。[23]

6. 生物技术谬用与滥用

生物技术谬用与滥用的客体是生物技术本身,凸显了技术的两用性。其危害水平具有多样性,例如不负责任或不受监管的基因操纵实验,在引入新的创新元素的同时,无意或有意将人造生物、各类遗传修饰生物体向环境释放,或许会给人类社会造成惨重后果,甚至改变人类社会进程。美国国防部委托美国科学院编写的研究报告《合成生物学时代的生物防御》强调,“通过生物学进步可导致几乎无限可能的恶意活动”。[24]美国知名合成生物学家乔治·丘奇(George Church)教授曾表示,“开展合成生物学研究的任何人都应受到监视,任何没有执照的人都应该受到怀疑”。[25]

7. 遗传资源流失和剽窃

遗传资源的客体是国家生存和发展的战略性资源——生物种质资源,特别是人类遗传资源。国际上围绕人类遗传资源的获取和使用,还存在各类“明取暗夺”现象。据俄罗斯多家媒体报道,美国曾系统搜集原苏联地区传染病、菌株库以及俄公民生物样本,特别是美空军还试图搜集俄罗斯公民的滑膜组织和核糖核酸(RNA)样本。根据法国《世界报》报道,对2014~2016年非洲埃博拉疫情期间患者检测血液样品的流向情况调查表明,西方国家在这一领域存在大量的“血液外交”、生物剽窃现象。[26]虽然联合国《名古屋遗传资源议定书》定义了“与生物资源交换相关的获取和惠益分享义务”,但要落实打击生物剽窃的宗旨,还需要相关国家推进立法工作。

生物安全危害形态可以按照不同的方式分类。若根据生物危害的直接影响划分,可分为两种类型:一是构成直接危害的重大传染病疫情、传统生物武器威胁、生物恐怖主义活动、生物入侵、微生物耐药、实验室生物安全事件、生物技术谬用与滥用和转基因生物,它们将直接影响物种规模大小、生态系统演替或个体的生死存亡;二是实验室遗传修饰类的转基因操作、遗传资源流失和剽窃的一类,它们本身并不直接构成生物危害因子,但涉及国家经济利益和长远人口安全(参见表1)。若按照生物危害发生的外部条件划分,亦可分为两类:一是非人为(直接)因素,包括自然发生的重大传染病疫情、生物入侵、微生物耐药;二是人为因素,包括人工重大传染病疫情、传统生物武器威胁、生物恐怖主义活动、人类社会抗生素滥用导致的微生物耐药、实验室生物安全事件、生物技术谬用与滥用、遗传资源流失和剽窃、遗传修饰操作(转基因)等。若从生物危害发生频度来看,一般的新发突发传染病、人类社会抗生素滥用导致的微生物耐药、生物入侵、遗传修饰操作(转基因)实验室事件、生物技术谬用与滥用、遗传资源流失和剽窃等生物安全风险已经近似常态化存在;而重大传染病疫情、生物武器威胁、生物恐怖主义活动的发生频度相对较低。此外,也可以从受影响群体的范围、防控策略等其他角度来划分。

表1 一般生物安全危害形态的比较

比较各生物安全危害类型,可以作出如下判断:第一,科技进步显著改进了人类对天然生物危害因子的操控能力,在诱发新的生物安全危害形态的同时,造成难以追溯生物安全客体来源。例如,从生物机理上看,自然重大传染病、生物入侵与传统生物武器、生物恐怖、生物转基因相比,五者并无科学原理上的本质不同,均是基于自然界生物相互作用,但前两者是自然发生,传统生物武器、生物恐怖则是对原理的恶意运用,而转基因生物则介于两者之间,非明显恶意。从生物安全防控角度看,只要跨过特定的技术门槛,生物危害因子就会具有来源模糊、社会性传播等特征。目前,微生物法医学等科技的发展现状,决定了人们难以可靠地将此类生物安全威胁进行回溯和归因。

第二,生物安全主体多元性。在生物领域,许多具有潜在生物安全风险的新兴技术,不是通过专门的国家控制计划开发的,而是在竞争激烈的商业环境中开发,因此涉及众多市场主体和社会主体。[27]商业化的转基因生物涉及更多行为主体,确定这些利益攸关方并以有针对性的方式与它们接触,要求政府机构拥有大量资源和一系列行业的具体知识。

第三,生物安全危害演变机理具有复杂性。新发传染病可转化为全球传染病大流行;生物武器威胁、生物恐怖主义活动的发生更近似涌现行为。遗传资源流失和剽窃并不必然导致直接的生物健康危害,需要通过其他因素进一步转化才能形成生物安全危害,如研制新型生物制剂或者谋取重大经济利益。重组生物有机体等所需的工具在全球易于获取,加上技术迭代扩散和去中心化加快,很难将恶意进行的工作(如生物武器研发)与有益的科技研发工作区分开来,很难通过核查发现其非法活动痕迹。[28]美国高级情报研究计划局(IARPA)原主任贾森·马西尼(Jason Matheny)在接受《原子科学家公报》访谈时指出,生物科技因具有生物自我复制、技术广为扩散、难于区分研究是否违规三大特点而难以防御。[29]

(三)新一轮生物科技变革和正在浮现的新兴生物安全危害形态

未来15~30年,以创生、再生、仿生、强生、共生、制生、新生等为主题的新一轮生物科技革命有望系统性展开,人类社会长期探索的生命起源、意识起源两大最前沿问题有望得到根本解答,可望深刻改变人类社会对自然界、对自身生物属性的认知观念,人类认识生物、改造利用自然的能力有可能提升到新高度和新维度。随着生物科技的革命性突破,其自然科学属性、工程学科属性、社会性属性将越发凸显和交织,可能会深刻改变或影响人类社会对自然、对人类自身活动、对地球文明的各类观念和实践。[30]

与此同时,国际秩序调整诱发生物安全变局。伴随新科技革命的发展,新兴大国正在不断调整其外交、经济和其他资源,与既有大国在太空、网络、海洋等其他具有战略价值的新边疆形成强烈的观念对峙和秩序冲突。加上全球气候变化和极端天气事件以及政治体制原因等,西方发达经济体主导的全球政治经济格局运转不灵、持续动荡。因此,生物科技与生物安全作为新科技革命的一部分,也自然成为国际政治经济秩序调整期的重要变量。近年来,生物安全领域出现一些新的生物安全危害形态,不在既有的生物安全危害形态框架之内。例如,以基因驱动技术为代表的物种操控导致的种族群体性生存风险、新一代更加精准化的生物武器、网络生物安全、生物经济安全等。这一事实表明,人类社会发展和科技进步,正逐步推动生物安全内在风险的突显与激化,进一步揭示出科技对自然、社会、人类的双刃剑效应。而且,可以进一步预测,随着人类社会的发展和生物科技的演进,这种矛盾激化还可能进一步发展,会有更多的生物安全类型。

1. 生物物种群体操控

生物物种群体操控是人为、主观故意的技术性物种操控和灭绝。纳米技术—生物技术—信息技术—神经技术—工程技术交叉融合(NBICE)技术,超越生物自然进化速度,修改基因、创造脱氧核糖核酸(DNA)来修改微生物、植物、动物和人类的基因,赋予新的或强化的生物性状,创造全新的生物物种,可带来全新的生物安全威胁。群体遗传操控通过加速跨物种的基因迁移,打破生物物种之间的天然遗传隔离、生殖隔离,可以将目标性状(如生物绝育、生物带菌)在生物群体之间进行扩散,具有降低目标物种群体数量或扩散某种生物效应的效果。[31]例如,基因驱动是指特定基因有偏向性地遗传给下一代的一种遗传现象。基因驱动在理论上可以减少个体的生育能力,从而可能导致整个物种的毁灭。目前在哺乳动物中首次实现“基因驱动”;基因驱动系统使变异基因的遗传几率从50%提高到99.5%,可用于清除物种。[32]群体遗传操控这类人为的生物危害形态,模糊传染病、生物武器、生物入侵、生物恐怖等生物安全危害形态之间的边界,其影响十分深远。

2. 更具有实战价值的新一代生物武器

利用人工智能技术、3D打印技术、机器人技术,对传统生物战剂加以改进或创新生物武器,使其具有更强的毒性或抗药性、更灵巧的施放方式,或更能适应气候、地形等外部环境的变化,具有潜伏期更长、更难以辨认和检测等特点。由于健康和基因组数据广泛可用以及人工智能技术的改进,这种可能性变得越来越具有可行性。[33]同时,合成生物学技术、神经操控电磁技术等具有作为进攻性武器运用的广阔前景,更加可控、易攻难防,战术和战略价值凸显。[34]生物技术进步可能会诱使各国恢复生物武器计划,启动国家生物武器计划可能会引发新的冲突或重燃军备竞赛,破坏国际战略安全与秩序。[35]

3. 网络生物安全

网络生物安全是指网络安全、网络实体安全以及生命科学与生物安全等学科间的一种新兴交叉领域,旨在理解生命医学相关网络空间、网络实体及其供应链、基础设施系统遭受恶意监视、入侵以及其他有害活动侵害过程及其状态脆弱性,并为应对此类威胁事件,开发和实施预防、防护、削弱、调查和归因机制,维持相关科技产业管理系统的安全、竞争力与稳健性。[36]美国国防大学大规模杀伤性武器研究中心《生物的虚拟化:理解新的风险及其对治理的意义》研究报告对这一问题作了清晰描述。[37]报告指出,类似“震网”这样的计算机病毒入侵生物实验室的计算机控制设备,将造成灾难场景:合成基因组能够携带编码网址和隐藏信息,计算机将DNA样本转译为数字文件时就可能触发恶意软件;恶意第三方可以利用基因编辑软件和基因数据库设计或重建烈性传染病的病原体,入侵生物实验室的数据库并篡改数据,或自行设计以破坏为目的的新DNA分子。[38]未来,科技系统、卫生部门、农业部门、海关部门、商业系统的生物信息资源集成、技术与物项的监测监管信息平台,很有可能成为网络生物安全的新兴风险点。[39]

4. 生物经济安全

鉴于生物经济的快速发展及其重要性,美国国家情报总监办公室首先提出“生物经济安全”概念。美国国家科学院于2020年1月14日发布《保卫生物经济2020》报告,提出了生物经济安全的内涵,包括生物经济评估、国家组织协调机构、生物高技术企业扶持、核心生物科技人才安全、知识产权保护、生物经济价值链保护与外资审查机制、网络安全和信息共享问题。[40]生物经济价值链关键部分的中断或其带来的风险,如供应短缺、运输中断或对单一原料的依赖,将成为国家面临的重大风险。

在过去的二百多年里,特别是20世纪后半叶分子生物学的突破性成就,使得生物学这个概念已经不能表达时代特征,而逐渐被“生命科学”概念所取代。在未来的15~30年,科技将强烈驱动人类观念变革和实践,引发新的生物安全危害形态和安全态势,既有生物安全与时代关系的观念(如果有的话),已经不能表达时代的特征,很有可能被“生物安全的时代”概念取代。生物安全正成为时代的标志,我们的时代已经进入生物安全的时代。

二 国家生物安全何以可能:生物安全地位与既有治理机制

如上所述,生物安全危害已经从偶发风险向现实、常态化的威胁持续转变,传统生物安全问题与新兴生物安全问题相交织,外源性的生物威胁与内部监管漏洞风险并存,成为涉及公共政策和国计民生的安全战略问题,因而被纳入政府和社会关注的视野。同时,新一代生物武器与人工智能、网络武器的结合,双向提升两者的战略地位,使得核武器、网络武器和生物武器可能并列成为国家战略威慑工具,或打破全球安全领域的战略平衡。[41]此外,目前防生物(武器)技术扩散的有关条款,对于一些非国家行为体或恐怖组织基本没有法律约束力。美国哥伦比亚大学教授理查德·贝茨(Richard Bates)警告说,现在“彻底毁灭的危险变小了,但大规模杀伤的危险更大了”。[42]新兴生物安全危害与国家经济安全、科技安全、生态安全、军事安全等结合更加紧密,安全风险进一步泛化,安全形势进一步复杂化。

生物安全意义大为提升,生物安全议题更加全球化、政治化,对民族国家提出了更高的要求。[43]也正是在这个意义上,“生物安全是指全球化时代国家有效应对生物及生物技术的影响和威胁,维护和保障自身安全与利益的状态和能力”的论断,[44]才能得到合理的解释。鉴于民族国家在可以预见的未来仍将是最重要的人类生活共同体的主导者,现实的生物安全问题仍需要在国家的主导下寻找解决途径,“国家生物安全”和“国家生物安全治理”正式进入历史舞台,并被赋予不断更新的职能和使命,这也是“生物安全的时代”的标志之一。具体表现在:

第一,设定国家生物安全战略目标。美国《国家生物防御战略》设定生物安全的两大战略目标:(1)明确的中性生物防御。坚持“生物威胁风险无法降低到零,但可以而且必须得到管理”的理念,提出“使用一切适当的手段来评估、理解、预防、准备、应对和恢复生物事件——无论其来源如何——对国家或经济安全的威胁”。[45](2)隐形的大国竞争博弈筹码。美国将打造带有进攻性趋向的生物威慑体系作为战略博弈利器。在官方主办的2019年生物防御峰会上,美国总统科学技术政策办公室主任开尔文·德罗格梅尔(Kelvin Droegemeier)表示,“美国不是基于防御赢得竞争,而是必须要有很强的进攻能力”。[46]

习近平总书记论述中国特色国家安全道路时明确指出,“必须坚持总体国家安全观,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托,走出一条中国特色国家安全道路。”[47]习近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调,重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。要把生物安全作为国家总体安全的重要组成部分,坚持平时和战时结合、预防和应急结合、科研和救治防控结合,加强疫病防控和公共卫生科研攻关体系和能力建设。[48]

第二,打造国家生物安全政策与法律体系。美国具有丰富的生物安全相关政策体系和治理实践。20世纪40年代小罗斯福政府建立美国“进攻性和防御性生物武器”项目,到20世纪70年代尼克松政府宣布放弃“进攻性生物武器”项目,[49]再到21世纪小布什政府、奥巴马政府和特朗普政府相关生物安全(防御)政策,美国打造和构建生物安全和生物防御体系虽然有所波折和方向调整,但一直绵延不断,具备丰厚的治理遗产。在政策执行上,重大目标牵引,具体项目落实,提高执行协调性和信息集成。小布什政府开展了一系列科技计划和重大项目,并延续到奥巴马政府,基本工作理念是“四位一体”:威胁意识、预防与保护、监测与探测、应对与恢复。主要包括卫生与公众服务部负责的国家战略储备、国家灾难医疗系统、生物传感计划,国土安全部负责的生物盾牌计划、生物监测计划、大都市医疗反应系统,国防部负责的化学和生物防御项目,疾病预防与控制中心、农业部联合实施的联邦管制生物制剂与毒素项目(并定期审查、更新、公布包括60种病原体和近10种毒物的管制生物制剂与毒素清单),国务院负责的全球威胁降低项目等。[50]

中国有关生物安全的相关法律法规和政策文件共92项,但多为行业主管部门制定的行政规章,缺乏规划性、系统性、全面性和协调性。[51]目前,已经建立国家生物安全协调机制和重大疫情国务院联防联控机制,基本运作体系已经搭建。但针对不断演变的生物安全威胁,卫生应急管理协调与生物安全机制缺乏系统性的模拟测试。在政策协调、组织管理、内政外交国防等方面存在薄弱环节、缺乏深度磨合,不能平衡多方意见主张。在威胁意识、预防与保护、监测与探测、应对与恢复等建设方面存在一定差距,距离形成比较完备的国家生物防御体系还有系统短板和瓶颈环节。[52]生物科技发展步伐不能达到引领状态,生物安全防御体系存在短板、处于路径锁定状态,难于有效抵御潜在生物威胁。[53]一旦发生重大的生物安全事件,虽然能最终有效管控,但将影响国家正常的经济社会秩序。

第三,国家较大规模的财政预算投入。从政府公共财政预算对生物科技研发投入的体量来看,世界主要国家大致分为四个层级:[54]第一层级,美国一枝独秀,年度投资额在300亿美元以上。第二等级,以德国、英国和日本等国为代表,年度投资额在20亿~30亿美元;中国近年来研发投入虽有大幅增长,但总体上隶属第二等级。第三等级,以印度、俄罗斯、巴西和南非为代表,年度投资额在10亿美元或以下。其他国家/地区为第四等级,有一定资金投入。笔者估计,世界各国生物安全与生物防御领域投资金额等级与此大致类似。目前,美国每年有超过120亿美元、军口近20亿美元的生物安全能力建设投资。[55]

第四,突出科技治理。美国作为生物技术强国,采用基于防范原则的风险治理模式,明确鼓励、疏导新兴生物技术发展。美国自2011年起发布一系列关于生物科技与生物安全的战略报告,如《国家生物经济蓝图》(2012年)、《新方向——合成生物学和新兴技术的伦理问题》(2011年)、[56]《迫切需要制定新的举措防御生物袭击》(2016年)、[57]《国土生物防御领域科技能力评估》(2016年)、[58]《快速通道行动委员会:生物安全与生物安保》(2017年)[59]等战略报告,在强调风险管控的同时,对新兴的合成生物学、基因编辑技术及其他新兴生物科技领域的研发大开绿灯。美国还加强国内生物安全源头监管,2010年以来先后发布《加强生物安全和生物安保下一步举措》[60]《实现生物技术产品监管体系现代化》[61]《美国政府生命科学需关注两用研究监管政策》[62]《美国政府对生命科学需关注两用研究的机构监管政策》[63]《关于潜在大流行病原体管理和监督审查机制的发展政策指南建议》,[64]全面梳理和加强国内生物风险点的管控,通过各种约束手段保证生物技术研究开发安全管理处于良性轨道。但对于“某些可能对公众、动植物健康或动植物产品构成严重威胁的生物制剂和毒素的拥有、使用和转让”,则通过《管制生物制剂条例》等实施最严格的法律监管。总之,努力发挥监管体系在生物科技研究与转化应用中的护航作用,力图保持生物技术研发处于良性轨道、维护公众信心,在国际社会上营造“合规”氛围。

中国已初步建立生物安全风险管控制度。一是采用分级管理,如《生物技术研究开发安全管理办法》按照生物技术研究开发活动的潜在风险程度,分为高风险等级、较高风险等级和一般风险等级。《农业转基因生物安全管理条例》规定农业转基因生物按照其对人类、动植物、微生物和生态环境的危险程度,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。二是成立专家委员会,包括国家生物技术研究开发安全管理专家委员会、农业转基因生物安全委员会、病原微生物实验室生物安全专家委员会、医学伦理专家委员会等,提供政策技术咨询意见。但是在实际落实过程中,风险预防原则等是否得到广泛贯彻还有待评估,各类风险评价制度、分类与分级制度、列表制度、许可制度、标志制度、越境转移事先知情同意制度、应急制度、培训与角度制度、公众参与制度和法律责任制度等制度还在探索完善。[65]此外,缺乏有效的监管协调机制,有些程序性规定不能很好地衔接和协调,容易出现管理程序上的“错位”现象,导致制度与机制“空转”。

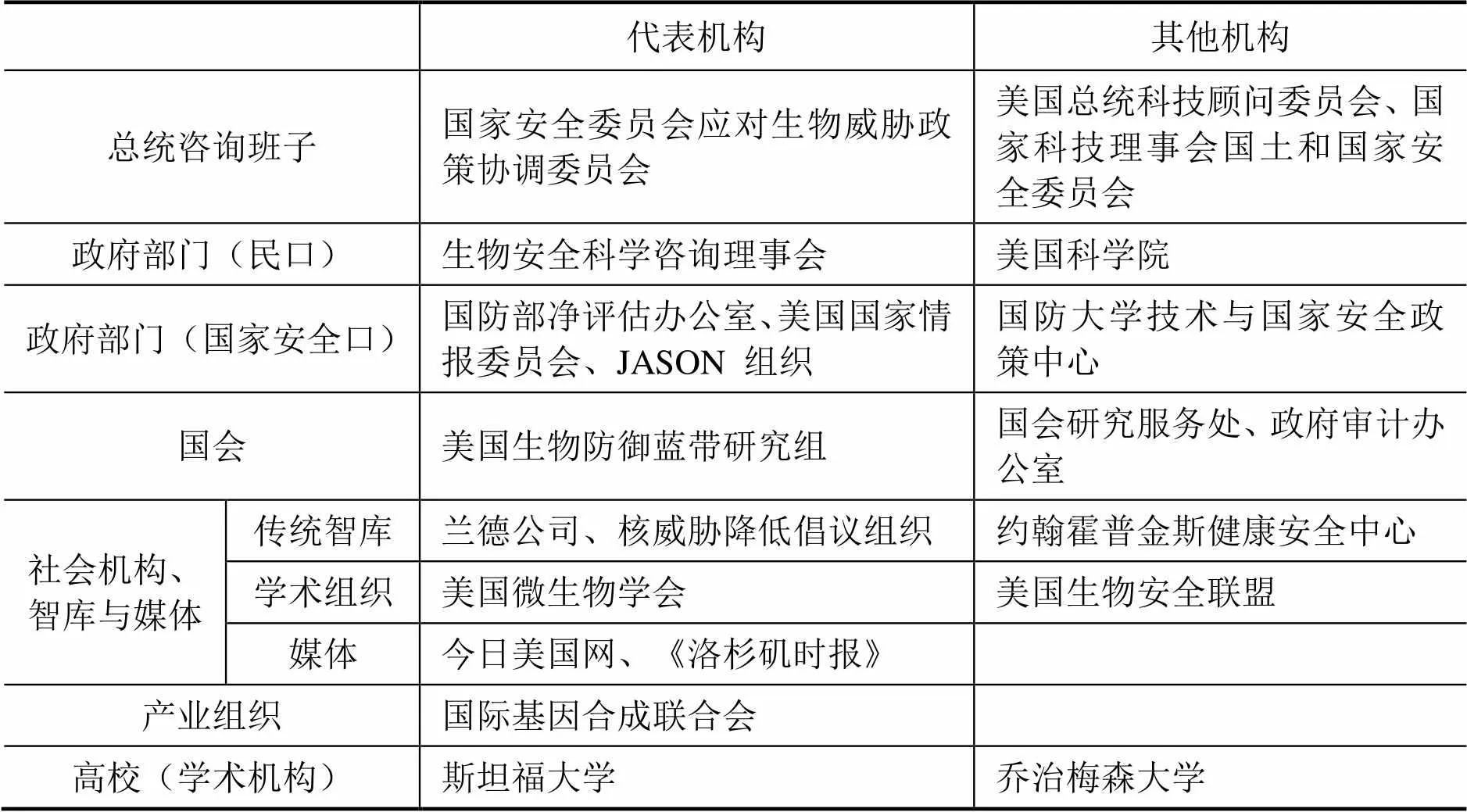

第五,在国家安全决策及其实现过程中,智库型机构与组织扮演更加活跃的角色。近年来,美国的国家情报委员会、国防部净评估办公室、国防科学委员会、国防大学技术与国家安全政策中心、空军大学非传统武器研究中心、兰德公司等战略安全智囊,纷纷加强生物科技与国家战略安全研究,预测未来10~20年生物科技领域进步和技术扩散对战争形态、对国际安全格局的影响(参见表2)。美国科学院、生物安全国家科学咨询委员会、波多马克研究所、生物防御蓝带研究组、核威胁降低倡议组织等科技政策智库,围绕新兴生物技术、两用研究与技术两用、技术扩散、以病原为核心的管理体系漏洞、管理与研发体系改革路线图、科技开发与管控战略、相关法律法规修改等议题,频频发声,谋划推动政策与技术的融合。[66]

表2 美国生物安全战略研究机构及相关智库

资料来源:作者自制。

在中国,军事科学院、国防大学、中国科学院、中国工程院等机构关于生物制生权、[67]生物国防的战略研判,对于推进生物安全国家治理体系完善和治理能力现代化、增强国家软实力具有重要意义。但总体看,高端智库在生物安全方面的关注度不足:缺乏对国际社会生物安全、生物防御理论的吸收借鉴与批判,对国际生物安全总体态势前瞻把握不到位、对国际生物军控以及其他重大生物安全议题的国际话语权不够分量。然而,中国疾病预防控制中心、中华预防医学会等单位于2019年发起或创办的生物安全和生物安保领域专业英文期刊《生物安全和生物安保杂志》()和《生物安全与健康》(),则为中国生物安全领域专家研讨和对外交流提供了崭新平台。

第六,众多跨国性、区域性或地区性的机构和组织开始进行超国家治理。全球生物安全的超越主权国家边界的本质意味着要建构一种主权让渡式的协调体系,进行超国家的治理,以体现全球化时代全球联动的本质与趋势。[68]在国际层面,《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》《生物多样性公约》《禁用改变环境技术公约》《联合国安全理事会第1540号决议》等重新成为国际关注热点(参见表3)。美国、中国、俄罗斯等27个国家以及相关国际机构共同启动“全球卫生安全议程”全球防控传染病计划。已经发起全球应对流行病威胁的疫苗开发公私合作项目“流行病应对创新联盟”,初期筹集资金10亿美元。世界银行宣布启动首个“疾病大流行债券”基金,这是世界银行债券首次用于抗击传染病,以帮助低收入国家应对疫情等。

表3 与生物安全有关的主要国际和多边治理框架

注:国家数量截止到2019年1月1日。

资料来源:Kolja Brockmann, Sibylle Bauer and Vincent Boulanin, “Bio Plus X: Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging Technologies,” SIPRI, March 2019, https://www.sipri.org/publications/2019/other-publications/bio-plus-x-arms-control-and-convergence-biology-and-emerging-technologies。

作为世界生物科技强国、曾经的生物武器拥有大国,美国对生物军控进程态度有较明显转变。从20世纪70年代“积极”参与主导生物军控,到进入21世纪对《禁止生物武器公约》核查议定书草案的断然否定、政府生物防御预算的急剧攀升以及更加强调生物技术的出口管制,显示出美国的单边主义倾向。这种基于传统的现实主义安全观、狭隘的军事安全观的做法,显然不利于全球战略稳定。[69]中国在《禁止生物武器公约》第八次审议大会上提出“生物科学家行为准则范本”草案,举办“构建全球生物安全命运共同体:制定生物科学家行为准则”国际研讨会、[70]中美生物安全二轨对话会、2019生物安全实验室管理与技术国际培训班等,适时发出了中国声音,贡献了中国智慧,提供了中国方案,树立了中国形象。

第七,传统安全决策及其实现过程中位于外围的行业自律和共同体自治成为焦点。近年来,生物技术行业和共同体的自律水平显著提高。2003年2月,由英美31位科学家和生物医学知名期刊主编等组成的“期刊编辑和作者小组”,发表了一份《关于生物防御和生物安全考虑的声明》。[71]该声明提出了学术期刊上发表的新信息可能被滥用的解决方案建议。当前,大多数声誉良好的期刊都有某种形式的咨询或审查委员会,可以在出版物引发潜在的生物安全问题的情况下召集咨询。另一个值得注意的例子是国际基因合成联合会(IGSC)实施的针对基因序列潜在滥用的筛选程序。国际基因合成联合会成立于2009年,目前由7个合作伙伴组成,占有约80%的国际商业基因合成市场。[72]参与这些筛选措施的公司依赖于“了解您的客户”原则和文件管理系统,后者允许对可疑事件单独检查以确认最终用途。[73]自己动手做(DIY)群体的作用也在增加,DIY生物学家已经开发了一系列群体标准和伦理规范。

2018年贺建奎“免疫艾滋病的基因编辑婴儿事件”发生后,包括中国科学技术协会在内三部门负责人接受新华社记者采访表示,此次事件性质极其恶劣,已要求有关单位暂停相关人员的科研活动,对违法违规行为坚决予以查处。中国遗传学会、中国细胞生物学会、中国科协生命科学学会联合体相继发出严正声明,表明中国科技界的鲜明立场和坚定态度,反对挑战科学伦理的任何言行。[74]百余位中国科学家也发表联署反对声明。[75]

三 重新审视中国国家生物安全形势与治理

随着国际格局深刻演变和中华民族复兴步伐加速迈进,作为最大的发展中国家,中国生物科技运用和管控能力凸显不足,面临来自外部和内部的生物威胁,导致潜在但不必然的生物非安全,生物安全形势正进入一个新的转折期。目前,中国学术界基于生物安全危害防控“四防两保”,即防御生物武器攻击、防范生物恐怖袭击、防止生物技术滥用、防控传染病疫情、保护生物遗传资源与生物多样性、保障实验室安全,提出国家生物安全能力建设存在的重大问题、能力建设的目标和举措;[76]伴随近年来生物安全法立法提议及2019年以来全国人大相关立法进程的加速,学术界对生物安全基本制度、生物安全能力建设、具体生物安全活动的管理和治理手段都进行了较为深入的讨论。[77]但在理论论证和建构的方法论上也有所缺憾,例如,对科技变革下生物安全危害形态的把握不全面、不同生物安全危害形式的相互关系认识不清、生物安全危害形态的演变机理和防控策略缺乏系统研判。最根本的是,如果“生物安全的时代”命题为真,必须以更系统全面的视野、发展的眼光立体审视中国“国家”为主体、辐射国际和未来的生物安全能力建设。

在2020年中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情中,充分展现了中国在保护人民健康、保障国家安全,积极应对疫情的能力、实力、技术与负责任大国的担当。为进一步提升中国生物安全领域规划与治理的科学性、预见性,本文对未来10~15年,中国可能面临的生物安全形势作出以下初步主观研判,[78]并有针对性地提出完善中国生物安全能力建设和治理举措的目标、路径。

(一)未来10~15年中国面临的生物安全形势预判

可能的情形是中国生物安全形势基本可控,但整体不够主动。具体情境是:传统生物安全形态得到较好治理但在特定外部条件下可能卷土重来,同时面临比较棘手的网络生物安全、基因驱动物种控制等新兴生物安全领域问题;全面融入国际生物安全相关公约谈判及履约进程并具有较高的话语权,积极参与维护国际特定区域生物安全事务。

存在的深层次生物安全风险挑战是:虽然国家战略上比较重视,维持一定或较高额度的生物安全公共投资,但在政策协调、组织管理、内政外交、国防方面存在薄弱环节,不能平衡多方利益团体权利主张,生物科技发展步伐不能达到引领状态,生物安全防御体系存在短板、处于路径锁定状态。一旦发生重大生物安全事件,虽然能有效管控,但将影响国家正常经济社会秩序。

(二)中国国家生物安全能力建设总体框架

中国生物安全治理总体框架包括确立国家生物安全战略目标。全面践行总体国家安全观,统筹发展和安全,主动预见、主动防御中华民族走向伟大复兴的历史进程中可能遭遇的生物安全重大风险及衍生政治安全、军事安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全风险等,有效管控国际和国内生物安全战略态势,牢牢维护战略机遇期。

三大战略性议题。一是针对不明源头的重大生物安全事件,评估国家民口防控机制可承受范围;二是针对内生性生物安全风险问题的治理,全面贯彻生物安全工作相关原则精神;[79]三是针对外源性全球战略风险,避免生物战争的相互摧毁或生物高科技的战略挤压。

生物安全能力建设的基本路径。建立判断不同生物安全危害形式的发生机理、危害严重程度和现实紧迫性的机制。针对内部威胁,强化对生物科技运用潜在安全问题的综合管控能力;针对中长期外部和自然威胁,提高生物科技的发展水平,增强生物防御能力;同时,努力营造生物领域的“共同、综合、合作、可持续的安全观”,避免所谓的绝对安全。具体内容是:

第一,前置国家生物安全环境和能力净评估。为有效廓清当前和下一步生物安全及国家安全宏观图景,必须转变思维,要加紧形成一套较为科学的流程与技术方法,[80]从而还原对生物安全风险的总体认识,避免意识不足和投入过度两种极端风险。加快确定生物安全体系的重大需求或漏洞,引导在生物安全规划、科技研发和战略准备方面的资源配置程序。

第二,国家生物安全能力战略设计与推进落实,优化国家生物安全工作协调机制。重新梳理国家生物安全协调机制、军队生物安全协调机制的组织管理、工作运行和政策保障体系以及组织规则、运行规则,实施国防、外交和国家安全资源的再平衡。完善国家、部委和地方生物安全智库工作机制,在突出代表性、专业性的同时,建立共识达成机制。发布《国家生物安全战略》、颁布《生物安全法》等,系统梳理国家生物安全相关政策及其关联与指向,制定《国家生物安全战略》实施方案和《生物安全法》实施细则,建立定期更新和落实情况向全国人大有关委员会报告的机制。建立集中统一的生物安全预算机制,定期汇总年度生物安全预算数据,将预算与国家生物安全重大项目挂钩。

国家整体生物安全基础能力建设和综合能力生成。实施国家生物安全监测工程,创建跨机构的生物监测委员会,系统整合国家各系统的生物监测能力,鼓励数据分享。对国家部委病原体管控清单、高等级生物安全实验室等进行审查,建立调整和替代机制。要完善关键核心技术攻关的新型举国体制,加快推进人口健康、生物安全等领域科研力量布局,整合生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的国家重点科研体系,加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破,加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力。强化信息安全,确保病原体和先进生物技术信息免受网络攻击。开展致病性微生物暴露研究,建立环境生物净化和修复能力。平衡安全和司法溯源需求,改善生物证据保护相关法规和实践,建立国家级司法生物信息溯源机制。完善对生物安全情报机构的监管,建立应对生物威胁的国家情报管理体系。加强生物安全事件应急反应体系和能力生成。做好预案,明确主要牵头机构及监管协调职责,优化确定具体防控行动模块和主要决策点;强化桌面推演、演练演习等系统性的模拟测试,发现体系漏洞。开展生物安全军民融合、战略融合是长远之举。宜对以前和现有的军民合作进行系统审查总结,加快开展生物安全军民融合战略设计,推动生物安全布局由以往的条块分割布局、自发独立推进,向统一规划设计、联合系统推进的轨道转变。

第三,以人类命运共同体思维谋划国际生物安全和国家生物安全。围绕新兴生物科技发展战略主动开展国际竞争与合作,凝聚国际社会的战略共识,坚持系统性思维、复杂性思维、演化性思维,善于寻求国际社会“大家庭”的最大公约数,也敢于寻求必须突破方向的最小公约数。保持科学理性和清醒,坚持创新话语互鉴,在对话、交流、交锋和交融中,以及在《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》《生物多样性公约》《禁用改变环境技术公约》《联合国安全理事会第1540号决议》《国际卫生条例》《全球卫生安全议程》等国际条约履约、计划落实上贡献更多中国智慧。

(三)深化国家生物安全治理的若干举措

顺应科技变革大趋势、顺应新时代国家安全治理模式由单一治理主体向多元治理主体转变、强制治理向综合治理转变、行政治理向法治治理转变以及封闭治理向开放治理转变的四大转变,[81]原有的生物科技产品监管模式、研发管理模式、进出口监管模式、公众参与模式等都可能不再完全适用,国家生物安全治理宜同步变革。

第一,扩大参与主体的范围、渠道及其代表性。创造对话平台,改进与学术界、产业界、金融界、社会机构和DIY群体的各种利益相关者的联系和互动。在国家科技项目和社会科学基金项目中,侧重支持生物安全领域跨学科合作,包括社会科学和自然科学之间的合作。与生物安全协会、专业委员会合作,提高对技术融合如何影响生物安全和更广泛的生物风险的认识;编写关于风险缓解机制的信息材料、专著和培训课程,例如出口管制、网络生物安全等。推动行业自律和合规,促进生物安全意识和投融资机制创新。

第二,有序引入更多适宜的治理工具。建立和完善风险评估制度、监测预警制度、联防联控制度、标准制度、名录清单管理制度、信息公开和共享制度、信用管理制度、应急预演和救援制度、生物及其制品进出口的安全风险防范与控制制度、国家信息交流与生物安全资料交换制度、生物安全的国家报告制度等,划定法律边界,规定法定资质,明确法定程序,开展规范衔接,强化法律执行,为全面提高国家生物安全的治理能力奠定规范体系基础。[82]适应技术变革,建立生物技术产品与信息服务的新型监管模式。创建独立工作组,评估生物科技发展及与纳米技术、机器人技术、人工智能、3D打印技术等技术融合对其部门职责的影响,靠前服务国内相关研究机构和产业界,提高政府相关部门的认知和监管能力,与时俱进建立更集中、流畅的生物技术产品政府监管体系,加快批准基于新技术产生的新医疗对策,加速战略物资的公共采购。

第三,强化底线思维、风险思维和未来思维。转变安全观念,着眼“生物安全的时代”,设想最极端的情况,设置未来情景预案,积极进行国家生物安全应急系统的能力测试,塑造管理认知环境和共识,进而针对性设定加强国家生物安全能力和战略物资储备建设目标。

第四,推倡源头治理和开放治理,开展负责任的创新和科学传播。将科学传播、社会伦理法律、风险沟通等纳入前沿生物科技研究决策和生物安全战略制定过程。传播前沿生物科技知识和政策,防范科学研究或新生物技术工具应用中可能产生的新流行病风险和其他严重后果。将严格规范科研行为与保护科研人员的积极性相结合,培养高素质的潜在创新人力资源,凝聚社会共识、激发社会活力。设定风险沟通战略、计划、产品和渠道,力争覆盖整个社会和各类人群,向公众提供清晰真实及时的信息和有效沟通。

结语:生物安全的时代终将到来

科学是“历史的有力的杠杆”,是“最高意义上的革命力量”。生物科技创新正在重塑人与自然、人与社会以至人与自身的关系,特别是安全关系。生物安全既包括重大传染病、微生物耐药和生物入侵等这类自然发生或者人类社会活动诱导的安全类型,也包括人为恶意目的的生物恐怖、生物武器威胁,以及为遏制上述风险或人类自身需要而采取研发产业化活动导致的实验室生物安全、转基因安全、技术谬用和滥用、生物资源和人类遗传资源安全形态。随着科技的发展,部分行为体可能为追逐绝对生物安全或战略经济利益,促进基于生物危害因子的改造,使得生物经济安全、网络生物安全、物种群体操控等生物安全形态浮现。而且可以预计,未来将会有更多复杂、混合、交织的生物安全形态,既有的生物安全类型也会呈现出全新的面貌。

因其涉及危害因素的跨界性、主体的多元性、技术的鲜明两用性、技术更新换代强节奏性,生物安全的非传统安全特征将更加明显。令人忧虑的是,未来这种新生物科技暴力的极端应用或者新型疫情的自然暴发或人为诱发,与人类既有的核武技术存在类似的武器效果,并在特定性能和效能方面更胜一筹。而且,不排除生物战威胁和生物恐怖合二为一,演化为战略威慑、战略讹诈、超限战的灵巧新工具。在和平与发展两个重大问题上,在塑造人类命运共同体进程中,生物科技变革从未扮演如此重要和关键的角色,生物科技也从未与人类社会未来前途命运如此息息相关。

从全球来看,生物安全出现新“事态”“势态”“世态”“时态”已成定势,其在国家安全和战略安全中的地位将进一步提升。解决生物安全问题,即要认识到当前和未来的生物安全主要形态和危害、发展演变规律以及应对策略,形成国家生物安全基本能力,更要观其形、窥其意、溯其源,把握国际和国内生物安全大势,积极塑造主动预见和主动防御能力,发展生物安全经济学和生物安全统筹学,在源头上或防控链条关键环节上实现生物风险因子的识别、干涉、控制或替代,努力避免全局性风险以及对国家战略能力的浪费或消耗。在国家生物安全能力建设和治理上,必须坚持全局视野和内省视野。既要端起发展的望远镜,以全球视野、人类命运共同体视野谋划与推动国际、国内生物安全和发展联动问题,更要端起国情和科技实情的放大镜、经济社会体制机制的聚焦镜、自身思维的反光镜,辨明生物安全与政治经济文化军事管理信息要素的互动,顺应新时代国家安全治理模式转型,在国家生物安全战略目标和实施、生物安全理论革新、生物安全环境和能力评估以及国家安全治理的诸多策略、手段和工具上综合考虑,多端发力,形成中国的集成优势,切实体现中国社会主义制度优势和治理优势。

展望未来,生物科技变革及其衍生安全问题,已经逐渐触及人类安全观念和现代文明的内源性危机或挑战。任何一个主动或被动介入这一历史进程的个体、群体和国家都有着自己的现实责任和历史使命。通过采取个体、团体、国家和全球多层面的协调治理模式,积极回应国际生物安全大变局,则未来生物科技变革潜能有望有序释放,而生物科技对人类和平与发展事业的价值将充分展现。

[1] 王小理:《生物安全大变局:美国生物安全形势、治理格局与可能走向》,战略前沿技术公众号,2017年3月2日,https://mp.weixin.qq.com/s/LmV7WI3_vyqOeTGEhDvqTA。

[2] 世界环境与发展委员会:《我们共同的未来》,国家环保局外事办公室译,北京:世界知识出版社1989年版,第288-289页。

[3] 刘杰、任小波、姚远、褚鑫、易轩、苏荣辉:《我国生物安全问题的现状分析及对策》,载《中国科学院院刊》2016年第4期,第388页。

[4] 郑涛、田德桥、祖正虎、朱联辉、黄培堂、沈倍奋:《生物安全是国家战略必需的生命工程》,载《军事医学》2014年第2期,第90页。

[5] 王子灿:《论生物安全法的基本原则与基本制度》,载《法学评论》2006年第2期,第147页。

[6] 于文轩:《生物安全立法研究》,北京:清华大学出版社2009年版,第17页。

[7] 柴卫东:《生物欠防备对国家安全的危害》,载《国际安全研究》2014年第1期,第142页。

[8] 陈家宽:《〈生物安全法〉应关注哪些生物安全问题?》,载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2019年第5期,第32页。

[9] 刘杰、任小波、姚远、褚鑫、易轩、苏荣辉:《我国生物安全问题的现状分析及对策》,载《中国科学院院刊》2016年第4期,第389页。

[10] Pandemic Prediction and Forecasting Science and Technology Working Group, “Towards Epidemic Prediction: Federal Efforts and Opportunities in Outbreak Modeling,” December 2016, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NSTC/towards_epidemic_prediction-federal_efforts_and_opportunities.pdf.

[11] WHO, “List of Blueprint Priority Diseases,” February 2018, https://www.who.int/blueprint/ priority-diseases/en/?rel=0.

[12] 刘磊、黄卉:《尼克松政府对生化武器的政策与〈禁止生物武器公约〉》,载《史学月刊》2014年第4期,第67页。

[13]United Nations Office at Geneva, “Membership of the Biological Weapons Convention,”April 3, 2020, https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/7BE6CBBEA0477B52C12571860035FD5C.

[14] Rebecca L. Brown, “Bioterrorism Fear Accidents More than Attacks,” August 29, 2018, https://thebulletin.org/2018/08/bioterrorism-fear-accidents-more-than-attacks.

[15] Bipartisan Commission on Biodefense, “A National Blueprint for Biodefense: Leadership and Major Reform Needed to Optimize Efforts,” October 28, 2015, https://biodefensecommission.org/wp- content/uploads/2015/10/NationalBluePrintNov2018-03.pdf.

[16] Avi Selk, “Bill Gates: Bioterrorism Could Kill More than Nuclear War - But No One Is Ready to Deal with It,”, February 18, 2017, https://www.washingtonpost.com/news/ worldviews/wp/2017/02/18/bill-gates-bioterrorism-could-kill-more-than-nuclear-war-but-no-one-is-ready-to-deal-with-it.

[17] Anita Hawser, “Biology as a Weapon,” September 15, 2016, https://www.defenceprocuremen tinternational.com/features/chemical-biological-radiological-and-nuclear/biology-as-a-weapon-feature-cbrn.

[18] UNEP, “Frontiers 2016: Emerging Issues of Environmental Concern,” May 20, 2016, https:// www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern.

[19] 吴合琴、吕春荣:《学者称中国外来有害生物近600种威胁生态安全》,新华网,2016年4月22日,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-04/22/c_128919685.htm。

[20] 戴小枫、吴孔明、万方浩、陈万全、李立会:《中国农业生物安全的科学问题与任务探讨》,载《中国农业科学》2008年第6期,第1693页。

[21] Alison Young and Nick Penzenstadler, “Inside America’s Secretive Biolabs,” May 28, 2015, https://www.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505.

[22] Alison Young and Tom Vanden Brook, “Pentagon: Poor Testing Led to Army Shipping Live Anthrax,” July 23, 2015, https://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/07/23/army-anthrax-shipments- pentagon-army/30154545.

[23] Tania Rabesandratana, “Pasteur Institutes Acknowledge Unauthorized Import of MERS Samples on a Flight from Seoul to Paris,” October 24, 2016, https://www.sciencemag.org/news/ 2016/10/pasteur-institutes-acknowledge-unauthorized-import-mers-samples-flight-seoul-paris.

[24] The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, “If Misused, Synthetic Biology Could Expand the Possibility of Creating New Weapons; DOD Should Continue to Monitor Advances in the Field, New Report Says,” June 19, 2018, https://www.nationalacademies.org/news/ 2018/06/if-misused-synthetic-biology-could-expand-the-possibility-of-creating-new-weapons-dod-should-continue-to-monitor-advances-in-the-field-new-report-say.

[25] Emily Baumgaertner, “As D.I.Y. Gene Editing Gains Popularity, ‘Someone Is Going to Get Hurt’,”, May 15, 2018, https://www.nytimes.com/2018/05/14/science/biohackers- gene-editing-virus.html.

[26] 王小理、周冬生:《面向2035年的国际生物安全形势》,载《学习时报》2019年12月20日,第A2版。

[27] Kolja Brockmann, Sibylle Bauer and Vincent Boulanin, “Bio Plus X: Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging Technologies,” SIPRI, March 2019, https://www.sipri.org/ publications/2019/other-publications/bio-plus-x-arms-control-and-convergence-biology-and-emerging-technologies.

[28] 刘术、蒋丽勇、李丽娟等:《国外生物安全管理》,载王磊、张宏、王华主编:《全球生物安全发展报告(2017~2018年度)》,北京:科学出版社2019年版,第37页。

[29] Elisabeth Eaves, “IARPA Director Jason Matheny Advances Tech Tools for US Espionage,”, Vol. 73, No. 2, 2017, p. 69.

[30] 王小理:《生物科技发展与人类命运共同体塑造》,载《学习时报》2018年8月1日,第6版。

[31] The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,, Washington, D. C.: The National Academies Press, 2016, pp. 19-20.

[32] Kenneth A. Oye, Maureen O’Leary and Margaret F. Riley, “Revisit NIH Biosafety Guidelines,”, Vol. 357, No. 6352, 2017, p. 627.

[33] “Bio Plus X: Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging Technologies,” SIPRI, March 2019, https://www.sipri.org/publications/2019/other-publications/bio-plus-x-arms-control- and-convergence-biology-and-emerging-technologies.

[34] 王小理:《生物科技将引发战斗力生成模式变革》,载《解放军报》2017年4月14日,第11版。

[35] Kate Charlet, “The New Killer Pathogens: Countering the Coming Bioweapons Threat,” April 17, 2018, https://carnegieendowment.org/2018/04/17/new-killer-pathogens-countering-coming-bioweapons- threat-pub-76009.

[36] Randall S. Murch, William K. So, Wallace G. Buchholz, Sanjay Raman and Jean Peccoud, “Cyberbiosecurity: An Emerging New Discipline to Help Safeguard the Bioeconomy,”, Vol. 6, No. 39, 2018, p. 1.

[37] Natasha E. Bajema, Diane DiEuliis, Charles Lutes and Yong-Bee Lim, “The Digitization of Biology: Understanding the New Risks and Implications for Governance,” July 2018, https:// wmdcenter.ndu.edu/Publications/Publication-View/Article/1569559/the-digitization-of-biology-understanding-the-new-risks-and-implications-for-go.

[38] Jean Peccoud, Jenna E. Gallegos, Randall Murch, Wallace G. Buchholz and Sanjay Raman, “Cyberbiosecurity: From Naive Trust to Risk Awareness,”, Vol. 36, No. 1, 2018, pp. 4-7.

[39] 王小理:《网络生物安全:大国博弈的另类疆域》,载《学习时报》2019年4月24日,第6版。

[40] The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,, Washington, D. C.: The National Academies Press, 2020, pp. 234-241.

[41] 王小理:《网络生物安全:大国博弈的另类疆域》,载《学习时报》2019年4月24日,第6版。

[42] [美] 詹姆斯·多尔蒂、[美] 小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通、陈寒溪等译,北京:世界知识出版社2003年版,第419页。

[43] 周媛媛:《非传统安全视角下的生物安全》,载《现代国际关系》2004年第4期,第20页。

[44] 郑涛、田德桥、祖正虎、朱联辉、黄培堂、沈倍奋:《生物安全是国家战略必需的生命工程》,载《军事医学》2014年第2期,第90页。

[45] The White House,, September 18, 2018, https://www.whitehouse. gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Biodefense-Strategy.pdf.

[46] Biodefense Summit Transcript, “Remarks by Kelvin Droegemeier, Director, Office of Science and Technology Policy, Executive Office of the President,” April 17, 2019, https://www.phe.gov/ Preparedness/biodefense-strategy/Pages/opening-remarks.aspx.

[47] 《中央国家安全委员会第一次会议召开习近平发表重要讲话》,中国政府网,2014年4月15日,http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/15/content_2659641.htm。

[48] 《习近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作:协同推进新冠肺炎防控科研攻关为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑》,中国政府网,2020年3月2日,http://www.gov.cn/xinwen/2020- 03/02/content_5486004.htm。

[49] Jonathan B. Tucker and Erin R. Mahan, “President Nixon’s Decision to Renounce the U. S. Offensive Biological Weapons Program,” October 1, 2009, https://ndupress.ndu.edu/Media/News/ Article/718029/president-nixons-decision-to-renounce-the-us-offensive-biological-weapons-progr.

[50] 田德桥:《美国生物防御》,北京:中国科学技术出版社2017年版,第59-67页。

[51] 中国生物技术发展中心:《中华人民共和国生物安全相关法律法规规章汇编》,北京:科学技术文献出版社2019年版;何蕊、田金强、潘子奇、张连祺:《我国生物安全立法现状与展望》,载《第二军医大学学报》2019年第9期,第937-944页。

[52] 王小理、闫桂龙:《我国生物安全净评估浅谈》,载王磊、张宏、王华:《全球生物安全发展报告(2017~2018年度)》,北京:科学出版社2019年版,第159页。

[53] 田德桥、王华:《基于词频分析的美英生物安全战略比较》,载《军事医学》2019年第7期,第487页

[54] 王小理:《生命科学与生物技术呈现高速发展态势》,载中华人民共和国科学技术部编著:《2018国际科学技术发展报告》,北京:科学技术文献出版社2018年版,第68-69页。

[55] 田德桥、朱联辉、黄培堂、王玉民、郑涛:《美国生物防御战略计划分析》,载《军事医学》2012年第10期,第772-776页。

[56] Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, “New Directions: The Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies,” December 2010, https://bioethicsarchive.georgetown. edu/pcsbi/sites/default/files/PCSBI-Synthetic-Biology-Report-12.16.10_0.pdf.

[57] PCAST, “PCAST Letter to the President on Action Needed to Protect against Biological Attack,” November 15, 2016, https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/11/15/pcast-letter- president-action-needed-protect-against-biological-attack.

[58] Biological Defense Research and Development Subcommittee (BDRD) of the Committee on Homeland and National Security of the National Science and Technology Council,, December 2016, https://obamawhitehouse. archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/NSTC/biodefense_st_report_final.pdf.

[59] Biological Defense Research and Development Subcommittee (BDRD) of the Committee on Homeland and National Security of the National Science and Technology Council,, January 2017, https://obamawhitehouse.archives.gov/ sites/default/files/microsites/ostp/NSTC/ftac-bio-report.pdf.

[60] The White House,, August 18, 2014, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/enhancing_biosafety_and_biosecurity_19aug2014_final.pdf.

[61] The White House,, January 4, 2017, https:// obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2017_coordinated_framework_update.pdf.

[62] Assistant Secretary for Preparedness and Response,, March 29, 2012, https://www.phe.gov/s3/ dualuse/documents/us-policy-durc-032812.pdf.

[63] Assistant Secretary for Preparedness and Response,, September 24, 2014, https://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/durc-policy.pdf.

[64] Assistant Secretary for Preparedness and Response,, January 9, 2017, https://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/P3CO-FinalGuidanceStatement.pdf.

[65] 王子灿:《生物安全法:对生物技术风险与微生物风险的法律控制》,北京:法律出版社2015年版,第143-175页。

[66] 王小理、周冬生:《面向2035年的国际生物安全形势》,载《学习时报》2019年12月20日,第2版。

[67] 郭继卫:《制生权引爆新军事革命》,载《中国国防报》2012年1月2日,第3版。

[68] 周媛媛:《非传统安全视角下的生物安全》,载《现代国际关系》2004年第4期,第20页。

[69] 王小理、薛杨、杨霄:《国际生物军控现状与展望》,载《学习时报》2019年6月14日,第2版。

[70] 《“构建全球生物安全命运共同体:制定生物科学家行为准则”国际研讨会在津举行》,新华网,2018年6月27日,http://www.xinhuanet.com/world/2018-06/27/c_1123043188.htm。

[71] Ronald Atlas, et al., “Statement on the Consideration of Biodefence and Biosecurity,”, Vol. 421, No. 6925, 2003, p. 771.

[72] Claire Marris, Catherine Jefferson and Filippa Lentzos, “Negotiating the Dynamics of Uncomfortable Knowledge: The Case of Dual Use and Synthetic Biology,”, Vol. 9, No. 4, 2014, pp. 393-420.

[73] Sibylle Bauer, Kolja Brockmann, Mark Bromley and Giovanna Maletta, “Challenges and Good Practices in the Implementation of the EU’s Arms and Dual-use Export Controls: A Cross-sector Analysis,” SIPRI, July 2017, https://www.sipri.org/publications/2017/challenges-and-good-practices- implementation-eus-arms-and-dual-use-export-controls-cross-sector.

[74] 陈芳、胡喆:《国家卫健委、科技部、中国科协负责人回应“基因编辑婴儿”事件:已要求有关单位暂停相关人员的科研活动、对违法违规行为坚决予以查处》,新华网,2018年11月29日,http://www.xinhuanet.com/politics/2018-11/29/c_1123786707.htm。

[75] 贺梨萍:《百名科学家联名发声:坚决反对、强烈谴责人体胚胎基因编辑》,澎湃新闻,2018年11月26日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2672612。

[76] 郑涛、黄培堂、沈倍奋:《认清形势解决问题,加快我国生物安全能力建设步伐》,载《军事医学》2014年第2期,第84-85页;田德桥、王华:《基于词频分析的美英生物安全战略比较》,载《军事医学》2019年第7期,第487页。

[77] 崔国斌:《〈生物安全法〉应重点管控生物技术研究和商业化应用》,载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2019年第5期,第26-27页;秦天宝:《生物安全立法模式之实证考察:比较法的视角》,载《吉林大学社会科学学报》2013年第5期,第117页;孙佑海:《加快生物安全立法,全面提升生物安全治理能力》,载《光明日报》2020年2月22日,第7版。

[78] 王小理、闫桂龙:《我国生物安全净评估浅谈》,载王磊、张宏、王华:《全球生物安全发展报告(2017~2018年度)》,北京:科学出版社2019年版,第165-166页。

[79] 孙佑海:《加快生物安全立法,全面提升生物安全治理能力》,载《光明日报》2020年2月22日,第7版。

[80] 王小理:《疫情阻击战就是科技攻关战》,载《学习时报》2020年2月26日,第6版。

[81] 李文良:《新时代中国国家安全治理模式转型研究》,载《国际安全研究》2019年第3期,45页。

[82] 常纪文:《加快构建国家生物安全法律法规体系》,载《学习时报》2020年2月17日,第1版。

D815.5; E863

A

2095-574X(2020)04-0109-27

王小理,中国科学院上海巴斯德研究所副研究员,远望智库特约研究员(上海 邮编:200031)。

10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2020.04.005

2020-03-11】

2020-03-30】

*本文得到中国科学院政策调研课题“中科院参与上海科创中心建设的战略与政策”(项目号:ZYS-2018-02)的支持。作者感谢《国际安全研究》三位匿名审稿专家的评审意见,文责自负。在本文前期素材准备和起草过程中,笔者得到以下众多同事、业内同仁对有关工作的宝贵支持:中国科学院重大科技任务局刘杰、任小波、褚鑫;中国科学院办公厅刘赫丹;中国科学院上海营养与健康研究所上海生命科学信息中心于建荣、熊燕、阮梅花、刘晓;中国科学院上海巴斯德研究所刘冬平;远望智库易本胜、刘长利;中国军控与裁军协会王尼,原副会长、秘书长杨翊;国家生物防护装备工程技术研究中心祁建城;中国疾病预防控制中心赵赤鸿、魏强;海军军医大学赵平;原军事医学科学院王松俊研究员;军事科学院田德桥、王磊、程鲤、张露、朱联辉等;国防大学石海明;战略支援部队信息工程大学闫桂龙;中国现代国际关系研究院杨霄;上海外国语大学程亚文;天津大学张卫文;上海财经大学严剑峰等,以及其他相关部门同志。一并致谢!

【责任编辑:齐 琳】