20世纪上半叶敦煌西千佛洞考察史述评

杨婕

内容摘要:关于敦煌西千佛洞的学术史,之前学界受已知材料所限而很少关注探讨。本文通过对20世纪上半叶西千佛洞考察史进行整理回顾,分析关于此地史地交通、石窟结构、风格断代和内容题记等的原始考察记录,在此基础上,尝试进一步复原西千佛洞的石窟原貌,也对西千佛洞的未来研究提出新的线索和思路。

关键词:敦煌;西千佛洞;石窟考察史

中图分类号:K870.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)04-0136-11

Abstract:onfined as historians are to a limited amount of research material, little academic attention has been given to the history of the Western Thousand-Buddha Grottoes at Dunhuang. By sorting and reviewing the history of research on the Western Thousand-Buddha Grottoes in the first half of the 20th century, this paper discusses the earliest known records of academic investigation regarding the history, transportation, cave structure, style, dating, contents, and inscriptions of the site. On the basis of this research, the article attempts to restore the Western Thousand-Buddha Grottoes to its original position as one of the most significant Buddhist archeological sites in China and propose new directions for future research.

Keywords:Dunhuang; Western Thousand-Buddha Grottoes; history of research on cave sites

(Translated by WANG Pingxian)

西千佛洞,是敦煌石窟的重要组成部分。1953年3月5日,改组后的敦煌文物研究所组织了一次对西千佛洞的考察,并发表《西千佛洞的初步勘查》一文[1]。在此之前,学界对西千佛洞的关注和研究远不及莫高窟,迄今西千佛洞的学术史亦鲜有述及。笔者在查阅大量资料后,对20世纪中叶(1953年前)中外探险家、学者及旅行者关于西千佛洞的考察经历及记录进行整理述评,以期厘清西千佛洞研究的学术史,并对未来研究提供一些思路。不当之处,敬希方家指正。

一 伯希和西千佛洞考察历史试探

(一)“伯希和是否去过西千佛洞”之争

1908年2—6月,法国探险家伯希和在敦煌莫高窟考察,期间他究竟有没有去过西千佛洞,学界存在不同观点。1942年11月向达在给李济、傅斯年的信中提及西千佛洞,称“此为斯坦因、伯希和游踪所未及者”[2]。

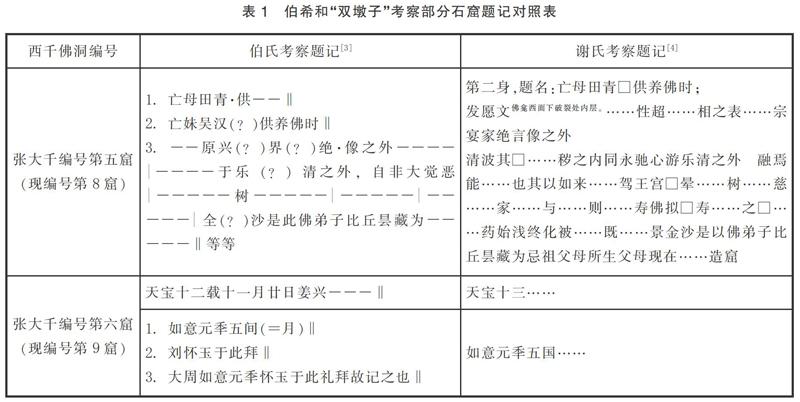

伯希和的记录中有这样的记载:“1908年6月3日,下午,我又出发双墩子,携带两架梯子和5名民工。我本来打算在两日间将那些洞窟搜罗一空……”[3]那么,这个“双墩子”究竟指哪里?随后三天,伯希和等人对双墩子进行发掘和记录。现将伯希和在其中两个洞窟发现的题记录文与谢稚柳所著《敦煌艺术叙录》做一比较:

虽然二者录文有差异,但不难发现,伯氏和谢氏在一些关键内容上所记基本相同,如“比丘昙藏”、“如意元秊”等,皆指向同一个石窟。《叙录》采用张大千所做西千佛洞编号,由此可以肯定——伯希和在1908年6月3日—6月6日所挖掘之“双墩子”,正是西千佛洞。

根据伯氏记录“在双墩子,共有50多个石窟,但仅有一打左右的石窟绘制有装饰”,“由于这些石窟部分已经被坍塌物和黄沙所填满,挖掘基本上是一整天一无所获”。因此,他们只进行了三天的发掘清理。伯希和在那里找到一支部分被烧焦的木简,上面还有3行共20多个西夏文字,他推断,“这些石窟在13世纪或14世纪左右,尚被人清扫和经常有人往来……”[3]704

(二)为何命名“双墩子”

之所以会给向达“游踪未及”的误解,可能跟伯希和对“双墩子”命名有关。

1908年5月28日伯希和给探险团发起人和赞助人、法国地理学会会长色纳尔先生的信件中写道:

我将从南湖于两日间返回敦煌,途经俄博店(俄博即敖包,Obo,敖包店)。距那里不远的地方,便是汉人所说的双墩子;在蒙古文中作 Khoirsoubourghan,意为“双窣堵波”。在它们附近,于党河畔还应该有几个佛教石窟。[3]702

伯希和笔下未提及“西千佛洞”的原因不得而知。当时他的很多信息都来自随行丁先生,提供者有汉人蒙古人还有千佛洞的僧人,来源混杂。伯氏在1908年6月6日日记中这样描绘:

双墩子以两座窣堵波为标志,属于踏實和千佛洞河谷的那种带四角的风格……此外,当我经过那里时,长寿和尚曾让我看到,这里有一座双塔而不是双墩。[3]521

这段叙述让我们对此处的“双墩子”有更清晰认识:第一,实为“塔”非“墩”;第二,窣堵波风格,同莫高窟和榆林窟河谷;第三,距石窟不远。依循这几个线索,下文将结合其他各家考察记录,解开伯氏所述“双墩子”之谜。

二 20世纪30年代西千佛洞考察史梳理

(一)最早提出西千佛洞保护的外国考察者

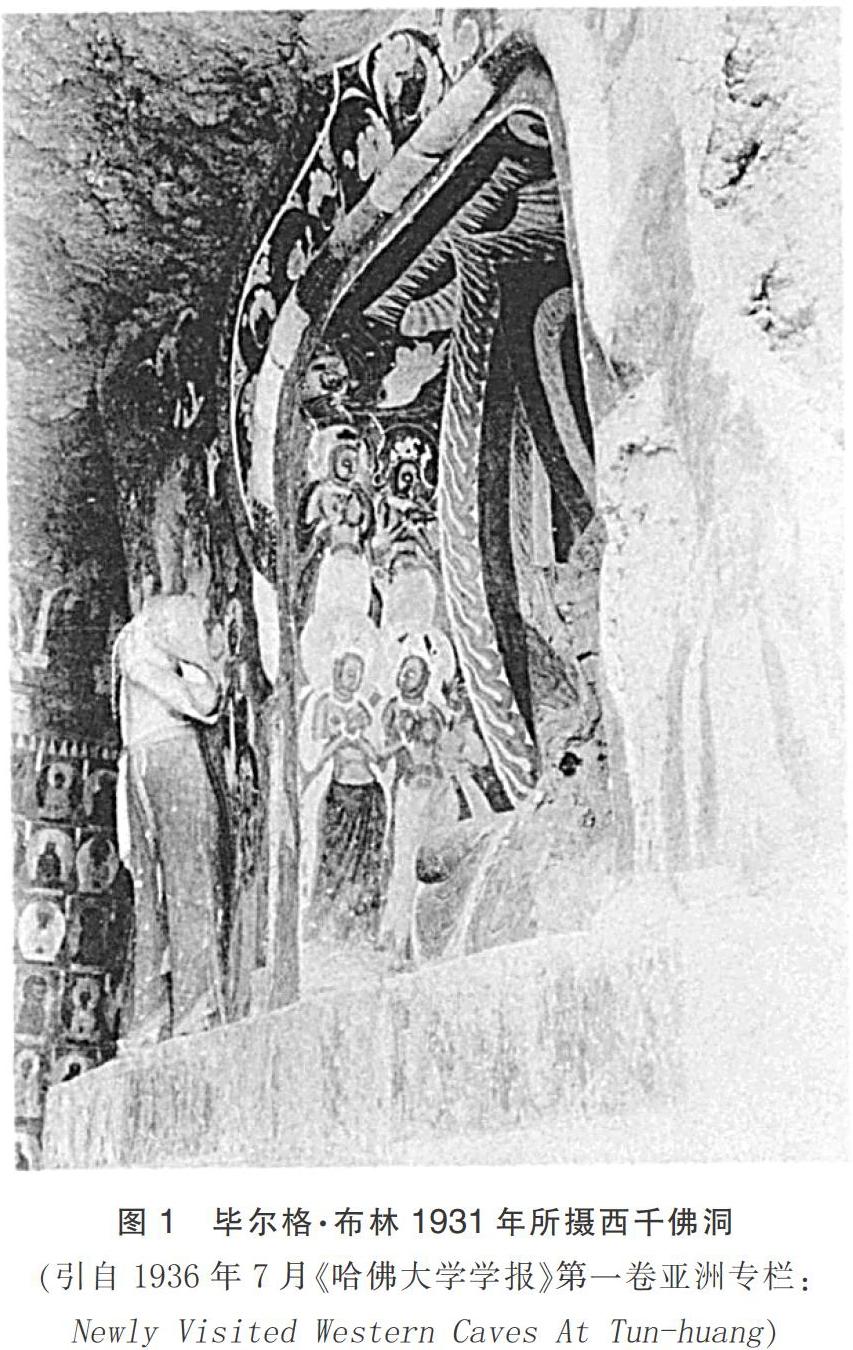

继伯希和之后,1931年瑞典人毕尔格·布林博士(Birger Bonin)走进西千佛洞,他也是斯文·赫定考察团(中瑞西北科考团)团员。当时布林等人准备从安西城出发,沿疏勒河到青海哈拉湖考察途经敦煌,听说当地人在党河边放牧时发现一个新石窟,于是当年6月底,他和他的小型队伍便来到His-chien-fo-tung[5]。

毕尔格·布林在描述中,提到一个词suburga(a religious mound),即塔(一个宗教的土墩、小丘),是西千佛洞的标志:

从塔附近的戈壁滩上,有一条陡峭的山路通往党河河床,党河大致从东向西流经此地。寺院一字开凿于垂直的砂砾岩崖壁上。视线左边有两个洞窟,显然是唐朝和尚曾经住过的地方,但现在被两个道士和他们唯一的宠物——一只猫给占据了,他们还在河床开垦了一小块菜地。

斯文·赫定为他的组员有这样“第一流的考古新发现”而兴奋:

幸运之神降临,柏利(指毕尔格·布林)在敦煌西南的党河河谷找到一些佛教洞穴,当地人称之为西千佛洞,那里面有唐代佛像和壁画,可与敦煌东南著名的千佛洞媲美,多数洞窟的下部已经风化损毁,估计尚有许多在岁月的磨砺下消失得无影无踪……[6]

1934年斯文·赫定来到敦煌,也想去西千佛洞,但因时间原因未能成行。

毕尔格·布林在报告最后指出,除河水过分侵蚀外,西千佛洞的破坏有人为因素:“被焚香熏黑、被我看见的一个扫灰的道士用粗糙的扫把磨损,甚至被中国新年粘贴在墙上的红纸抹划。这些都已让壁画变得丑陋不堪。”这位最早提出西千佛洞保护的外国考察者,甚至担心“在被自然毁损前,这里人们的活动可能就已经毁掉了这些壁画”[7]。

(二)英国女传教士的西千佛洞行

20世纪30年代,有三位英国女传教士也来到西千佛洞,她们是盖群英(Mildred Cable)、冯贵珠(Evangeline French)和其妹冯贵石(Franc-

esca French)。她们以宣教“三姝”(Trio)著称,曾三次抵达敦煌传教。1931年秋天,她们从酒泉到敦煌,听说在党河边发现新的石窟后便前往探寻。

在她们的游记里没能找到当年的西千佛洞旧照,但书中提及了敦煌本地人最初发现的一些细节:一位老神父在暴风雨中迷路,被一道光带到悬崖上的一处洞穴中,醒来后发现自己在“一个装饰湿壁画的佛窟中”,“这些因暴露在阳光下起甲的壁画,仍旧保持了纯度很高的色彩,展现了早期画师的高超技巧”[8]。

(三)斯文·赫定两位助手的西千佛洞考察

1931年,斯文·赫定的两位助手Nils Hrner(译:何奈尔)和 Chen Parker C.(陈宗器)在敦煌停留,他们紧随毕尔格·布林之后前往西千佛洞。Hrner把敦煌描述成“一个美丽而繁荣的绿洲,人们可以在这里休息、重建大篷车及其补给”[5],但对西千佛洞只是匆匆一游。

三 20世纪40年代中国学者对西千佛洞的考察

从19世纪末到新中国成立,其间曾掀起三次大西北开发热潮,学者、艺术家、作家、记者等纷涌而至,敦煌成为其中的热点。

(一)张大千与谢稚柳:最早对西千佛洞进行勘查编号的中国学者

1941—1943年,张大千在敦煌临摹壁画期间,初次对西千佛洞(包括南湖店洞窟)进行调查、编号和记录[9]。1942年,第二次赴敦煌的张大千写信给谢稚柳,劝他到敦煌作伴,谢稚柳欣然前往,当年秋抵达。在张大千编号第五窟(现编号第8窟)主室北壁中段,有墨书:“壬午十一月廿七日蜀人张大千再度来。”旁题:“青海□□□武进谢稚柳……临佛巡礼□窟。”“壬午”指1942年,谢稚柳曾与张大千一同前往西千佛洞考察,他在《敦煌艺术叙录》中对张大千所编号的19个洞窟做了详细记录,是目前所见对西千佛洞内容全面调查最早、最全的第一手资料,包括洞口洞内及佛龛尺寸、塑像、画记、供养人像等:

西千佛洞去敦煌西七十里。戈壁中分,广及百丈,下临党河,水发于南山,北注过此,东流而入于敦煌。南北两壁直立,约二十余丈。其即西千佛洞也。窟崩毁几尽,自东至西,凡尚完好及残迹可见者,为十九窟。考其壁画,其建始当不在北魏后。又依其所占戈壁之长,其数当尤在莫高窟之上。今窟中自北魏至宋、回鹘、西夏,俱有壁画。[4]31

早在20世纪40年代,谢稚柳就对回鹘与西夏洞窟做出明确断代。例如在张大千编号第六窟(现编号第9窟)中,谢稚柳对东壁北侧定义为西夏绘制释迦行道像,北壁为西夏涅槃像,而1997年霍熙亮整理的《西千佛洞内容总录》中分别定为回鹘画药师佛与回鹘画涅槃变一铺。虽然尚无谢稚柳当年的断代依据,但对今天仍待深入研究的西千佛洞回鹘艺术风格,也提供了一些不同视角的参考。

(二)向达对西千佛洞的考察

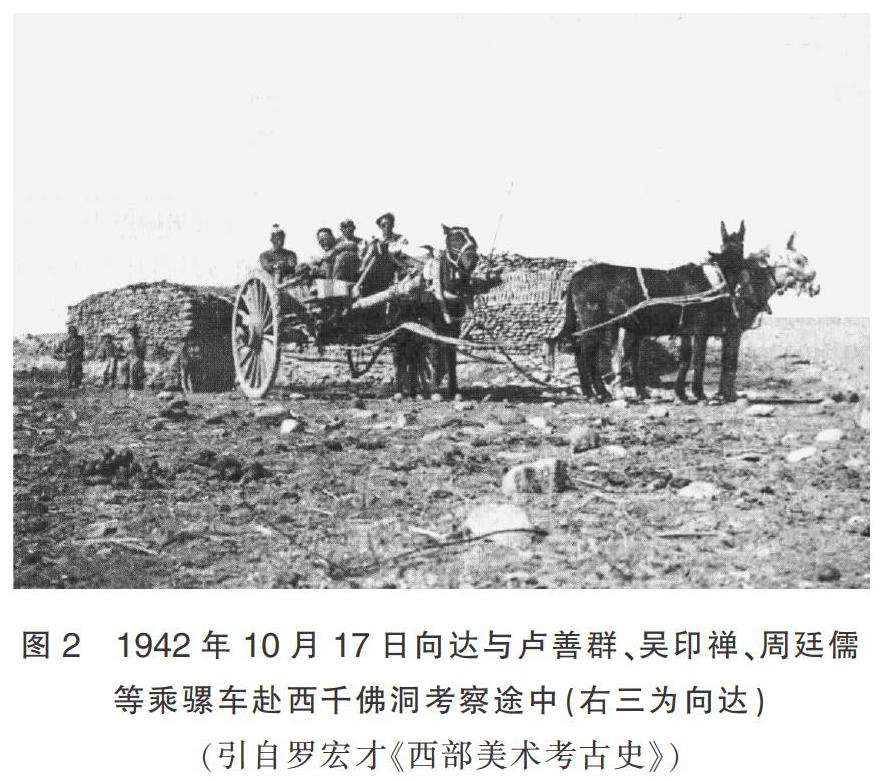

1942年春,中央研究院组成西北史地考察团,北大派向达参加,这是他第一次西北考察。

当年10月17日,向达与考察团地理组同人吴印禅、周廷儒及教育部艺术文物考察团卢善群一同出发去南湖(图2)。当晚宿南湖店,第二天清晨到西千佛洞, 20日上午从南湖归来时在此“徘徊不忍去”。他在给李济、傅斯年的书信中,对西千佛洞给予很高的评价:

西千佛洞各窟大都北魏所开,壁画以及窟内中心座形式,与千佛洞大致相同,而更率真,时代或较敦煌者稍早……艺术造诣上虽不及敦煌之博大精深,而在历史上却颇耐人寻思。[2]

向达将西千佛洞的内容题材与莫高窟做了比较,对西千佛洞的开凿时间,他有自己的判断,“纵不能早于莫高窟,当亦与之相先后也”。

结合敦煌文献的研究,向达还指出,西千佛洞或与两个地名有关——所谓山阙烽,大約指的就是西千佛洞以西的党河口,冲破三危山成一峡口,然后转向东北。“烽置于峡口,故曰山阙,清代有党河口卡汛,大约即在其地附近也”[10]。向达提出,在敦煌文献中出现多次的“永安寺”,“或即是西千佛洞之唐代名称”;“寿昌东行六十里皆是戈壁,无处可以营建佛龛,唯今之西千佛洞可以当之”[10]432。这些关于史地交通的扎实考察与思考,对西千佛洞开窟史研究颇具启发。

1943年3月,敦煌驻军一四二团勘察两关遗址,向达受邀同往;19日赴南湖途中夜宿西千佛洞,这是他的第二次西千佛洞之行。

(三)1942年中央研究院劳干与石彰如的西千佛洞之行

中央研究院历史语言研究所的劳干与石彰如,与向达同属西北史地考察团历史考古组。向达当时因家事牵绊未能按时出发,故劳、石两人于1942年4月先行前往敦煌。在出发伊始,他们就有考察榆林窟阳关西千佛洞等地的计划,两人在给傅斯年的信中提出请求军队保护[11]。

勞干与石彰如于1942年6月15日抵莫高窟开始测绘石窟。根据傅斯年要求,他们需沿途写信报告工作情况,这些信编有序号。在报告第八号中,劳干汇报了同年7月31日赴南湖途径西千佛洞考察的过程:

天色渐晚,浮云四云。沿党河西南行,在戈壁中一小店休息,其下即西千佛洞也。此时未及前往……九日返程,道经西千佛洞,故有洞百余,今俱冲坏,仅余六个。壁画大体仍是六朝,惟粗甚,不如千佛洞,无多可取。[11]53

1942年9月22日早,劳干和石彰如结束在敦煌的测绘离开。劳干此后的精力多在居延汉简的整理考释,对敦煌未再涉及。石彰如后出版《莫高窟形》一书,其中也没有关于西千佛洞的记录。

(四)夏鼐与阎文儒两次考察西千佛洞

1944年,中央研究院、中央博物馆筹备处和北京大学文科研究所,合组西北科学考察团历史考古组,任命向达为组长,这是他的第二次西征。同行的还有考古学科班出身的夏鼐和向达在北大文科研究所的研究生阎文儒,三人于当年5月19日抵达敦煌。

同年8月,夏鼐、阎文儒、李浴与酒泉专员公署秘书白德清等人,一同前往南湖古董滩、寿昌城调查,向达因已去过,故未同行。8月12日夏鼐和阎文儒一路经沙枣墩、石俄博、南湖店,至西千佛洞。这是他们第一次赴西千佛洞考察,两人均做了石窟记录。14日返程途中,夏、阎两人又勘查了沙枣墩及双墩子。

两个月后,考察团结束佛爷庙西区墓地的发掘后,准备赴南湖和西湖(即两关遗址)考察。10月31日,夏鼐与阎文儒一行由敦煌城动身:

至西千佛洞附近,已是傍晚……西千佛前度曾来过,惟“如意元年五月”题记,此次始找到,在第六洞南壁,初唐佛说法图框西侧,六字系朱字,其下当尚有字,壁泥为人切去,故已不可见矣。晚间即宿水文站中……[12]

第二天晨间,夏鼐等三人又登上党河口西山岭上的墩台考察(图3)。“墩以土坯堆累而成,间以芦苇。墩西有房屋遗迹,仅余墙脚,墙亦以土块垒成,”夏鼐认为,此墩所在地形颇佳,“似为清代党河口卡汛之所在地;而唐代《沙州图经》所云之山阙峰,疑亦即其处”[12]98。

1945年,阎文儒从河西考察回来后记录了他与夏鼐的西千佛洞之行。他更侧重从文献研究与实地考察相结合的研究视角,对沿线地形位置与古建作详尽记载。

此行夏鼐与阎文儒对西千佛洞的史地考察,也是20世纪40年代历次考察史中最为全面的。

(五)敦煌艺术研究所史岩对南湖店残窟的重点考察

1944年3月12日,时任敦煌艺术研究所研究员的史岩,与张民权、辛普德、王晓钟等人从敦煌城出发赴阳关。途中,史岩在南湖店幺店附近的党河边发现残窟,“前半崩失,内有残画,恍惚不可详审,不禁狂喜”[13]。晚餐毕,史岩一行“骑行三里至两塔婆处,往下就是西千佛洞”。第二天入洞调查,他记载“现存洞窟凡三十有八,惟存绘塑遗迹者不及半数”。3月17日回程途中,史岩抵达西千佛洞继续入洞工作。

第二日清晨,史岩在南湖店沿滩北行勘查:

果获其三,一为残窟,洞内储谷草,无遗迹,相隔不远有一窟,前部崩踏,后壁完存,风雨剥蚀,略存壁画残迹,观其贤劫千佛作风,西魏作也。其北临一窟,则较完整,中有塔婆,魏式制底也,龛像壁绘犹有存者…… [13]23

据史岩自述,关于西千佛洞的洞窟其详“当别草报告”,可惜未能寻获。他对南湖店残窟的考察,在同期诸家记录中最为详尽:

总前后所见,此处幺店附近共得四窟,与南部诸窟合计,则党河窟群,共有四十二窟(张大千仅编十九号),惟南北相距达三里有奇,据此情形以观,疑他处或尚有石窟散布,询之么店主人,则云无之,然予未能亲循河床踏查,终觉忐忑于怀,不能信其言也。[13]23

四 20世纪上半叶西千佛洞考察史之我见

从学术史的角度,纵观上世纪诸家考察记录,我们不难发现,中外学人无论以游记、书信或著书之方式,对西千佛洞的史地交通、洞窟断代、艺术风格、题记内容等做了大量记载。这些第一手资料也为今天我们尽可能还原西千佛洞的历史面貌,提供了多角度的研究参考。

(一)从交通地理学角度,基本梳理出一条西千佛洞交通动线

上述来西千佛洞考察的中外人士,大都对此地的史地交通做了详细描述,尤以向达对动线里数的描述最为清晰:

出敦煌西门,过党河(汉氏置水唐之甘泉也)。五里敦煌旧城,自此西南行,十五里南台,二十里双墩子,三十里大墩子,七十里南湖店,宿……自南湖店西行,五里西千佛洞。[10]346-347

关于通渭渠,查阅前人资料只提及清代十渠之“通裕渠”——今肃州镇原孟家桥乡一带,雍正初年建,距城四十里,自沙枣墩分水渠口起,计长七十四里[14]。另,斯坦因一行于1907年3月到达敦煌,在藏经洞之后又考察了南湖,曾记载“党河左岸一处叫墩尾渠(Tung-wei-chu)的平地”,“周边有高地之上的山脊、党河陡峭的河床、小沙丘、倾颓不堪的炮台和两座砖砌佛塔”[15],所述与西千佛洞环境相似。

这里的“墩尾渠(Tung-wei-chu)”是否为夏鼐、阎文儒所称“通渭渠”或“通裕渠”,尚待考证。

综合诸家记载,至上世纪中叶,自敦煌城至西千佛洞的交通路线已大致清晰:

敦煌旧城——过通渭渠,入戈壁中(西南行三十里)——沙枣墩,唐白山烽,清代在此设沙枣墩汛(行三十里)——石俄博(破羌亭?)(不及五里)——南湖店(幺店)(再行三里)——见两塔婆,下即为西千佛洞(行六十里)——南湖

很明显,西千佛洞正开凿在从敦煌向西赴两关的交通要隘上。石窟这样重要的宗教建筑遗存,往往依交通干线而设置,因交通活动而繁盛,其文化作用与交通行为有关,具体的交通条件对于石窟自身的维护和繁荣也至关重要[16]。通过各家记述中交通动线的梳理,可以进一步丰富我们对西千佛洞開凿背景及社会功能的认识,并结合文献,从石窟位置、交通节点、动线变化等角度,由此分析当时的石窟营造者、供养人以及工匠们的文化心理和宗教需求。

(二)从石窟建筑角度,确定崖上曾有双塔遗存

从伯希和的记录中,开始出现“双墩子”这个地名,他后来又补充道,这里的“双墩”应为“双塔”。

其后,向达、夏鼐、阎文儒和史岩,均留下关于双墩或双塔的记载(详见表3)。夏鼐称:“……余等乃上马再行3里,见破塔二,与莫高窟旁戈壁上之塔相似,俗名双墩子。下坡至西千佛洞……”[17](图4)。这些信息与伯希和所录基本一致,因此,我们有理由将双墩子的位置锁定在西千佛洞窟崖上。

在1944年夏鼐所摄照片中,能清晰看到西千佛洞窟崖上的塔形。时至1953年3月,敦煌文物研究所在此做初步勘查,依然能在当时记录中找到“双塔”(图5):

经过石峨博后,我们就可以看到一个小土屋,那就是从城里去南湖必须在那里休息打尖的南湖店。再走进三、四里,就可以看见在戈壁的边缘有两个可能是唐宋时代修建、现在已经残破了的塔婆,西千佛洞就在两个塔婆阙口的下面……[1]123

毫无疑问,西千佛洞崖上曾筑有双塔,这同莫高窟、榆林窟崖上建塔形式一致。

今天,双塔去哪里了?

1960年5月15日,甘肃省水利建设三支队在修建党河总干渠时,擅自纵容民工毁坏西千佛洞佛像8尊,拆毁崖岸唐宋土塔两座。此严重事件经敦煌文物研究所报告中央文化部。文化部派副部长徐平羽来敦煌查处,敦煌县委给直接责任人以行政记一大过的纪律处分,并通报全县。[18]

此事也在《敦煌大事记》中得到证实。可以肯定,在1960年前西千佛洞窟顶确有双塔遗存。

(三)对于西千佛洞洞窟结构的重新认识

西千佛洞历经党河急流冲击,砂石坚实性差,受损情况严重,很难复原当年整体石窟结构,但整理上世纪考察记录,仍可从一些细节中找到线索。(图6)

与图7对照,显然图6为西千佛洞现编号第3、4、5窟,在1931年毕尔格·布林到访时是一个整体;这也就能理解上世纪40年代张大千为何会留下“第三窟东耳洞”(今第5窟门外)和“第三窟西耳洞”(今第3窟南壁)两方墨书题记。

同期,谢稚柳、夏鼐、阎文儒等也对这三个洞窟分别做了内容记录;时至1953年敦煌文物研究所前去西千佛洞勘查,洞窟内容附表中对第三窟东西耳洞仍有记载。但今天所见西耳洞(现编号第3窟)已独立成一窟,窟内塑像近代修,壁画漫漶不清。

毕尔格·布林来到西千佛洞还看到:

这样的洞窟每个(至少目前的状态下) 都在面向河流的方向上有两个开口。到目前为止,我可以从一个洞窟抵达另一个洞窟,但是砂砾岩崖壁上原始通道的窄架子阻止了我到达所有的洞窟……东面更远的洞窟只能借助梯子一个一个地去看……[7]164

结合1942年向达的考察记录,提到西千佛洞“以前大约俱有阁道通连,今已崩塌,另辟蹬道,并将窟壁凿通,以便往来”[10]357。这些相通阁道,究竟是古时修凿,还是近代所为?虽无法从目前材料中考证,但对这些前人记录做多角度的比对研究,西千佛洞的历史轮廓可望更为清晰。

(四)关于石窟内容和艺术风格的参考价值

虽然仅停留三天,但一如对莫高窟的分期,伯希和也对西千佛洞的艺术风格做了三类分期[3]703。

在上世纪40年代的数次考察中,前辈学者从各自勘查重点入手,对西千佛洞洞窟内容做了细致调查,包括供养人图像和题记,以谢稚柳所记最为详尽,史岩勘查洞窟数量最多;将这几部分信息比对,颇值得继续探讨。

以张大千编号第二窟为例,阎文儒“因无长梯,未能攀登”,夏鼐称“不能上,远望似无壁画”[17],但谢稚柳与史岩均有记载。谢稚柳断作西夏窟,“北壁绘有童子及小女子各一……东壁、南壁供养人……”[4]421。史岩记录更为详尽:

西千佛洞南部第九窟(张大千编号第二窟)乃高仅一五八公分之小型窟,壁间绘优婆塞、优婆姨之供养列像,作风类元,里端设坛,所塑为披帽比丘像,结跏趺坐,高与人等。今失其首,胸膝诸部亦剥损,内显骨骼,骷髅虽失,颚骨犹存,髋髀悉露,当系坐化僧骸,外敷以泥,以存原真者。这种事例,并不罕见。[13]214

(五)对西千佛洞保护的前瞻建议

在伯希和1908年考察后,西千佛洞可能又被沙土再次掩埋;当毕尔格·布林和英国传教士等人到来前,“因为洪水的原因,冲走了崖体外的沙子,这才让许多洞窟变得清晰可见”。1931年,毕尔格·布林就在报告中提出,“过分侵蚀已经相当程度地破坏了重建的完整性,显然只有部分洞窟的后壁得以保存”[7]165。

向达也指出,西千佛洞所处“绝壁临流”的位置和岩层状况,是石窟毁坏崩塌的两大原因:

只以地当党河转向处,水流迅急,直趋北岸,水啮崖根,深入寻丈,危崖虚悬,崩塌自易。重以窟上即是戈壁,漫无遮拦,岩层虽与莫高窟同属玉门系,而所含石砾远较莫高窟者为粗,大者如盆如碗,小亦如拳如卵,更易崩裂。是以就自然毁坏言之,西千佛洞之危险程度,盖远过于莫高窟也。[10]358

在上世纪诸家考察记录中,大都提及西千佛洞面临最大的问题是河水侵蚀、岩体崩裂和人为破坏等前瞻性警示。1953年,敦煌文物研究所正式提出须对此石窟及早采取修缮、保护、看管、修改党河水道等几项措施;上世纪80年代,敦煌研究院对西千佛洞进行了加固和修筑河坝工程,以防止崖体坍塌,对洞窟保护起到了重要作用。

小 结

20世纪上半叶,考察者们从西千佛洞的交通、建筑、石窟结构、洞窟内容等各方面给我们留下了丰富的记录。通过上述考察史的梳理,我们面临如何更好利用这些碎片化信息,对有限的研究材料进行补充,并将西千佛洞重置于地理—时空轴的背景下重新认知。

在整理基础上,本文对西千佛洞交通动线的复原、崖上双塔建筑遗存的确定,以及部分洞窟结构的还原,对揭示西千佛洞的历史原貌又进了一步。接下来,将侧重于前贤学者对洞窟内容的记录,结合图像,对西千佛洞开凿背景做继续深入研究,这也有助于更全面理解西千佛洞在整个敦煌石窟中的价值与意义。

参考文献:

[1]敦煌文物研究所.西千佛洞的初步勘查[J].文物参考资料,1953(Z1):122-128.

[2]向达.敦煌考古通信: 致曾昭燏信[M]//荣新江.向达先生敦煌遗墨.北京:中华书局,2010:383.

[3]伯希和.伯希和西域探险日记1906—1908[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,2014:518.

[4]谢稚柳.敦煌艺术叙录[M].上海:上海古籍出版社,1996:427、429.

[5]Hrner and Bohlin at Dunhuang 1930 and 1931[Z].IDP NEWS,No.45,2015(3).

[6](瑞)斯文·赫定.亚洲腹地探险八年1927—1935[M].徐十周,等.译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1992:398.

[7]Birger Bonin.Newly Visited Western Caves At Tun-huang[J].Harvard Journal of Asiatic Studies,Vol.1,No.2,1936:165.

[8]Evangeline French,Mildred Cable,FrancescaFren ch.ADesert Journal:Letters From Central Asia[M],London Constable & Co Ltd,1934:230.

[9]樊锦诗,蔡伟堂.敦煌西千佛洞各家编号说明[J].敦煌研究,2007(4):34.

[10]向达.唐代长安与西域文明[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957:353-354.

[11]邢义田.行役尚未已日暮居延城——劳干先生的汉简因缘[J].古今论衡,2002(8):45.

[12]夏鼐.敦煌考古漫記[M].天津:百花文艺出版社,2002:97-98.

[13]史岩.史岩文集[M].杭州:中国美术学院出版社,2007:17.

[14]苏履吉,修曾诚.敦煌县志[M].台北:成文出版社有限公司,1831:115.

[15](英)奥里尔·斯坦因.斯坦因中国探险手记(卷3)[M].巫新华,伏霄汉.译,沈阳:春风文艺出版社,2004:603.

[16]王子今.北朝石窟分布的交通地理学考察[C]//殷宪.北朝史研究——中国魏晋南北朝史国际学术研讨会论文集.北京:商务印书馆,2004:490.

[17]夏鼐.夏鼐西北考察日记:上册[M].北京:社会科学文献出版社,2018:85.

[18]魏锦萍,张仲.敦煌史事艺文编年[M].兰州:甘肃文化出版社,2012:214.