浅析歌德学院的跨文化传播策略

□ 卢奕尧

2013年,BBC公布了一份全球国家形象调查报告,涵盖全球16个国家及欧盟的形象。来自25个国家超过2.6万人参与了调查,结果显示,德国以59%的支持率排名第一①;在2017年德国公司GFK全国形象排行榜中,德国依然位居第一,紧随其后的是美国。该调查包括全球50余个国家和地区,有超过两万名成年受访者参与。主要衡量标准包括政府的能力与公平性、当地产品形象、文化遗产、旅游吸引力、吸引移民、投资的能力以及人口的竞争力与友好度等。由此可见,德国的跨文化传播和公共外交成果是十分显著的。德国学者达尼埃尔·奥斯特洛夫斯基依据不同实施对象将公共外交分为三类,即公共关系(媒体关系)、对外文化教育政策(文化外交)及建立关系网。在这三者中,他尤为强调对外文化教育政策的分量,称其为德国外交的“第三根支柱”②。

2014年3月,中国国家主席习近平在德国进行国事访问期间,曾邀请德国汉学家、孔子学院教师代表和学习汉语的学生代表,就加强中德语言文化交流进行座谈。歌德学院北京分院首任院长阿克曼谈到,德国在重建国家形象上取得了显著效果,原因就在于把两次世界大战之后德国自我反思、重拾正义的过程坦诚地展现了出来。1925年,德意志学院成立,被称作是歌德学院的前身,之后成为传播德语、德国文化的领头羊,《汉诺威联合报》曾评价“歌德学院很快成为德国文化输出的一大标志”③。

一、歌德学院的特点及传播效果

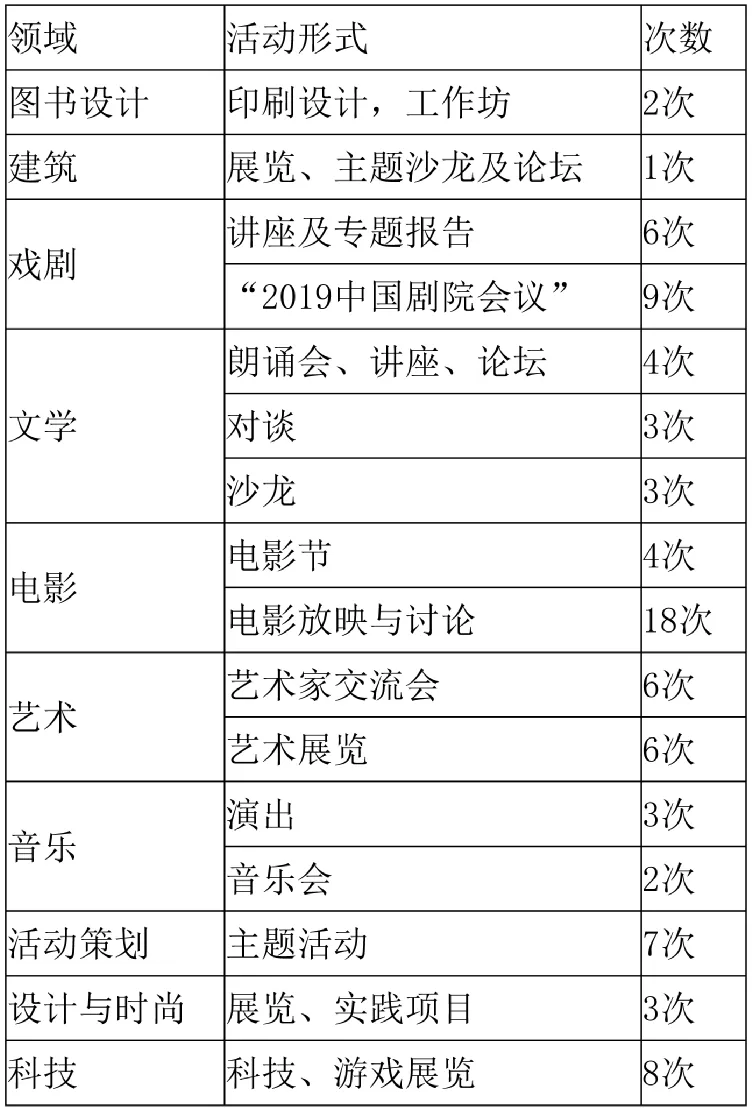

以歌德学院北京分院为例。1988年,歌德学院分院在京设立,设立之初,学院仅限于德语语言培训,之后逐渐配合自身德语教学计划,组织了电影放映、展览讲解、戏剧演出、“德语角”等文化活动。其中,以二战反思为主题的德语文学作品宣传印证了阿克曼所说的“坦诚回应”。如2017年,歌德学院放映的电影中有一部名字叫《德国往事》(Es war einmal in Deutschland),该片讲述的是一群在德生活的犹太人在二战后鼓起勇气再次融入德国社会,遭遇了种种不公平待遇和重重困难的故事。电影旨在提醒人们种族主义的根深蒂固和战后德国国民性遭遇的巨大考验,是2017柏林电影节特别展映单元的作品之一。以2019年为例,歌德学院北京分院的主要活动如表1所示。

表1 2019.01.01-2019.12.31歌德学院北京分院主要活动

通过表格可以看出,歌德学院举办的系列活动有以下特点。

(一)传播文化的形式丰富多样,语言与文化并重

除了传统的德语教学活动,歌德学院北京分院推出音乐、艺术、建筑等专题,分别以展览、沙龙、论坛等方式呈现给中国德语学习者和爱好者。包含面十分广阔,这样能够吸引不同文化程度、爱好特点的受众,并且能够选择自己喜欢的形式进行参与。这些活动的设计,均在带有德国文化特色的基础之上,从中德两国的特点切入,并且活动持续时间不同,短则三天到一周,长则数月,能够有充分的时间宣传和推广活动,吸引眼球。

(二)与中国机构合作,增强影响力

歌德学院与中国许多地方高校和图书馆等文化机构保持交流与合作。如在各地举办的图书展览就是和当地图书馆合作进行的。歌德学院北京分院的活动区域并不局限于北京、上海等周边地区,还在西南、西北地区开展活动。同时,紧抓大数据时代科学技术的发展,及时更新网站、网络平台及图书信息资源,最大限度利用自身优势进行传播。

(三)紧跟时代脚步,历史感与时代感相结合

在2019年歌德学院北京分院举办的系列活动中,有关于未来科技、人工智能的主题展览与讲座,也有德国经典艺术家、文学巨匠的读书会,展播电影也是机构主要活动之一。电影具有极强的表现力和感染力,通过这种形式,可以使中国观众直接了解德国的文学特点、社会发展等,全方位展示出一个丰满的德国形象。此外,歌德学院举办了主题活动“2019中国剧院会议”,邀请来自中德两国的艺术家和观众共同欣赏德国经典戏剧,提供交流的平台。

歌德学院各分院在教授德语、传播德国文化等方面是不尽相同的。总部根据德国同时期外交政策作出总决策和布局,在长期的推广德语语言、宣传德国文化中形成了自己的特色。首先,其运营身份是民间性机构,避免了直接和德国政府挂钩,但在宏观政策上仍与政府政策保持同步性。歌德学院的资金来源——德国外交部牢牢把控总体政策制定权,进行议程设置。其次,其运营策略与时俱进,因地制宜。歌德学院一方面根据德国外交战略进行被动调整,另一方面根据资金、人员分配进行主动优化型调整。最后,语言、文化并重的推广策略。德语语言教学只是歌德学院的一部分职能,这也是其区分于其他语言机构的重要特色。文化的宣传是多方面的,语言文化活动、书籍翻译、文学展览等,向人们展示了德国的民族文化魅力。

二、对中国孔子学院跨文化传播的启示

根据循因理论和第三人认同法,传播者的传播意图动机越明显,传播效果越差;动机显得越纯粹,效果越好;而与自身利益相关性少的有距离的独立第三方或中立方传递的信息,越能获得受众认同。不论是歌德学院还是孔子学院,在发展中都遇到了因传播意图太明显而饱受质疑甚至被压制的情况。歌德学院在国外建立分院时,曾经遭到东欧以及中亚国家的抵制,他们认为纳粹宣传机器依然存在,歌德学院北京分院的成立也是经过多次政府交涉的结果,且成立之初只允许教授德语语言,不许开展任何文化宣传活动。后来,国内德语热的兴起,才给歌德学院带来了一丝活力。归根到底,在跨文化传播的进行过程中,目标受众对自己原本陌生或者已经持有刻板偏见的族群形象的形成或者转变,需要漫长的时间和反复的经验积累。这一目的绝非几次简单的尤其是单向灌输式的形象公关活动就可以达到的④。孔子学院应当借鉴歌德学院的经验,弱化公共外交中“政府主导”的印象,委托第三方中立机构或与之合作进行文化传播。

一是坚持独立性原则。歌德学院走出国门,在世界开展文化工作,始终是以一个独立的文化机构出现的,虽然受政府支持,但并不宣称自己代表政府,极大弱化了官方色彩。商业因素使歌德学院有了灵活的空间,有了蓬勃的发展力。弱化政府代言、展示第三方机构的独立性和原则性,是孔子学院提高传播效率的首要途径。

二是坚持文化自信,消除文化误解,化干戈为玉帛。跨文化传播中,因为高低语境的不同产生文化折扣,是常见现象。德国在战后并未故意逃避责任,而是勇敢站出,承认错误并积极改正。人与人之间交往如此,大国外交亦是如此。面对文化误解和质疑,应当主动交流,缩小隔阂。这不仅是政府的责任,也是企业的责任、民众的责任。

三是从外语学习者角度来说,学习一国的语言,不是简单的听说读写,而是文化的交融合、观点的碰撞、思想的交汇。在从事翻译工作时,译者要根据对方语境和实际情况,恰当翻译能够被本国受众理解和接受的内容,如中国“一带一路”计划和“中国梦”的提出,要用国际社会认同的角度进行翻译和传播,减少文化折扣。从新闻从业者的角度来说,要承担把关人这一重要角色,既不崇洋媚外,也不能自负、自傲,在公共外交中把握好度,善于借鉴他国成功的经验和道路,进行有中国特色的外交活动。

三、结语

歌德学院作为在全球范围内有较大影响力的跨文化传播机构,能够在全球化文化壁垒背景下成功传播德国语言与文化,最大程度上消除文化折扣,策略有三:一是弱化政府代言、展示第三方机构的独立性和原则性;二是传播内容既有阳春白雪,也有下里巴人,吸引广泛的受众;三是不仅传播德语、德国文化,也关注当地风土人情和思想文化,极大拉近了与当地受众的心理距离,其跨文化传播策略值得借鉴。

注释:

①BBC全球国家形象调查 [EB/OL].2013-05-22.https://globescan.com/images/images/pressreleases/bbc2013_country_ratings/2013_country_rating_poll_bbc_globescan.pdf.

②Daniel Ostrowski,Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit: Theorie und Praxis der deutschen Auslands ? ffentlichkeitsarbeit:39.

③Steffen R.Kathe.Kulturpolitik um jeden Preis:die Geschichte des Goethe-Instituts von 1951 bis 1990[M].München:Meidenbauer Verlag,2005:174.

④董璐.孔子学院与歌德学院:不同理念下的跨文化传播[J].国际关系学院学报,2011(04):101-107.