“竖直向下”≠“指向地心”

王书香 郭金

摘 要:对比了不同版本教材关于重力方向的表述,并从科学性和操作性两方面对“竖直向下”进行了解读和表述,这有助于引领初中物理教学更好地阐释和解读重力的方向问题。

关键词:初中物理;重力方向;竖直向下;指向地心

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2020)11-0009-03

无论在高中还是初中,力学都是物理学中重要的基础知识。初高中物理学科体系的关联性和知识螺旋上升的特点,以及学生在初中阶段对物理的兴趣和学习习惯,还有对知识的学习程度,这些都会直接影响到学生在高中阶段进一步学习物理。

重力是与人类生活密切相关,学生在实际生活中经常接触,比较熟悉的一种力。因此在进行“重力”的教学时,要注重联系实际,以此培养学生的学习兴趣、良好的学习习惯和严谨的科学态度。

但无论是现行的初中物理教材,还是日常的初中物理课堂教学实践,总感觉其对重力方向的说明和解释很难尽如人意,即没有那么严谨规范地表述出重力方向的准确内涵。基于此,本文针对重力方向的表述和解读,谈一些笔者自己的看法和建议。

笔者翻阅了现行不同版本的初中物理教材后发现,这些教材都是依据教育部《义务教育物理课程标准(2011年版)》编写的,即现行的教材大都把力学中重力的学习放在八年级下学期(只有沪科版将重力放在八年级上学期)。关于重力的方向,下面是不同版本教材的表述:

人教版:“用细线把物体悬挂起来,线的方向跟物体所受重力的方向一致,这个方向就是我们常说的‘竖直向下方向。”

教科版:“用一根线把物体悬挂起来,当物体静止时,重力的方向跟线的方向一致。由此可以看出,重力的方向总是竖直向下的。”

北师大版:“由于地球的吸引而使地面附近的物体受到的力,叫做重力。重力的方向总是竖直向下的。”“重力的方向是物体自由下落时的运动方向,也是用轻软线悬挂物体静止时悬线下垂的方向。”

苏科版:“由实验和分析可知:重力的方向是竖直向下的。”

沪科版:“在重力的作用下,任何物体从空中由静止下落的方向都是竖直向下的,而且下落的速度越来越大,这表明重力的方向总是竖直向下的。”

沪科粤教版:“物体由静止开始自由下落的方向,或者是将物体悬挂起来静止时悬线的方向,就是重力的方向。重力的方向总是竖直向下的,即垂直于水平面。”

《义务教育物理课程标准(2011年版)》2.2.3条目中对“力”的要求是:“通过常见事例或实验,了解重力。”所有版本的教材对引领学生认识重力及其方向的内容,都和课程标准的要求是一致的,且都通过学生熟悉的生活实例,比如空中的物体从静止开始自由下落,或者是用悬线将物体悬挂起来静止等等,引入对重力及其方向的认识。而且所有教材对重力方向的表述也是基本相同的——重力的方向总是竖直向下。

在此需要注意的是,在所有版本的教材中,都没有明确指出“竖直向下”就是“指向地心”!

对究竟什么是“竖直向下”,有三个版本的教材利用不同的方式给出了简要说明:

①在沪科粤教版教材中,对此做了进一步说明:“重力方向总是竖直向下的,即垂直于水平面。”

②在苏科版教材中,利用旁批“信息快递”对此做了说明:“竖直方向就是与水平面垂直的方向。”

③人教版教材在之后的“想想议议”中,提出了这样一个问题:“我们站在地面上,脚朝下,站得很稳。但地球是球形的,在我们脚“下”的南美洲居民,好像是脚朝“上”的(如图1所示),他们为什么也站得很稳呢?想想看,通常所说的“下”,到底指的是什么方向?”

人教版在初中物理教材教师用书中对“想想议议”的解读是这样的:

通过讨论“想想议议”中的问题,使学生明确:可以认为地球是一个质地均匀的球体,重力的方向是指向地心的。通常把指向地心的方向叫做向下,背离地心的方向叫做向上。

从人教版教材“想想议议”设置的问题和教师用书中的解释可以看出,编者的意图很明显就是将“竖直向下”解释为“指向地心的方向”。这种处理便于初中生粗浅认知和大致理解重力的方向,符合科学认知的阶段性规律。

基于人教版教材中的“想想议议”及其教师用书中的解读,不少教师在实际教学中就明确甚至反复强调:“竖直向下”就是“指向地心的方向”。但很明显,这样的表述或者说解释是不严谨的,甚至可以说是错误的。

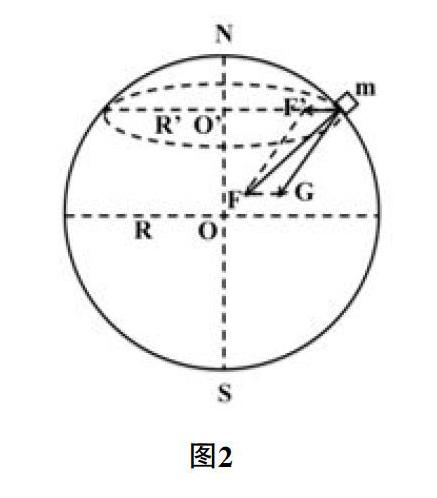

在高中一年级下学期,我们学习了万有引力以后就会知道:由于地球自转,地球表面的物体需要一定的向心力(如图2所示)。其所需的向心力是由万有引力的一个分力提供的(占比很小),万有引力的另一个分力(占比很大)等于对水平支持面的压力或者等于对悬挂物(比如弹簧测力计)的拉力,由此可知重力只是万有引力的一个分力。假如把地球看成是质量分布均匀或者看成是中心对称分布的规则球体,那么重力就是指向地球中心的。但很显然,源于万有引力分力的重力,一般情况下是不指向地心的,只有在地球南北两个极点或赤道上,重力方向才是指向地心的。

尽管物体在赤道上时的重力方向指向地心,与万有引力的方向相同,但其重力大小与万有引力大小却不相等,而且比物体在地球表面的其他位置时差异更大。这是因为物体在赤道上时随地球自转的线速度比物体在地球表面的其他位置时更大,所以所需的向心力更大。正是由于這个原因,一般教材对重力定义的表述是:“由于地球的吸引而使地面附近的物体受到的力,叫做重力”,而不能说“地球对物体的吸引力叫重力”或者“重力就是万有引力”等。

综上所述,把重力方向“竖直向下”解释为“指向地心”是不妥的。如果教材编者或者授课教师明知是错误的,却以认知阶段论或者真理相对性来搪塞,笔者觉得不是科学的做法。

人类对客观规律的认识是有阶段性和局限性的,真理也只在一定范围内才是真理。就像哥白尼提出的日心说,这在当时有很大的进步意义,可以说是近代科学革命的起点。但日心说认为太阳是宇宙的中心,这个观点在今天显然就具有历史的局限性。因为整个太阳系也在绕着饼状的银河系的中心公转,而且银河系之外还有更广袤的河外星系,所以脱离了太阳系,放到更广泛的空间范围内,日心说就成为了谬误。

所以比较稳妥的方法是在初中阶段认识重力时,对重力方向“竖直向下”的含义有一个尽量明晰而准确的界定和表述。

笔者认为沪科粤教版和苏科版教材对重力方向的说明是比较科学的:“竖直向下”就是“垂直于水平面向下。” 学生对这样的表述是容易理解和把握的,而且“垂直于水平面”的标准很明确,辨别和判断时的操作也很具体,这有利于学生对重力方向的准确认知和理解,也有利于学生对重力方向相关问题的处理和解决。

在各种版本的教材中,对重力方向“竖直向下”的表述主要通过以下两个实例进行说明:一个是空中的物体由静止开始自由下落时的运动方向就是竖直向下;另一个是用细线把物体悬挂起来,当物体静止时,线的方向就是竖直方向。也就是说,所有教材已经通过实例准确给出了“竖直向下”的含义。

基于以上分析,笔者建议在初中物理实际教学中,教师要明确“竖直向下”的含义就是“垂直于水平面向下。”并在此基础上,对什么是“上”,什么是“下”也给出明确的定义和判定标准:

与重力方向一致叫“下”, 与重力方向相反叫“上”(这与现行教材描述的自由落体方向或悬挂静物的方向是一致的)。

垂直于水平面向下,叫“下”;垂直于水平面向上,叫“上”(这与现行的沪科粤教版和苏科版教材的处理基本一致)。

与重垂线方向一致,叫“下”;与重垂线方向相反,叫“上”(与实际应用关联,便于判断)。

或者将“竖直向下”粗略解释为“大致指向地心”或者“指向地心附近”等等(为将来高一阶段的学习做铺垫)。

这样既可以方便教学,保证知识的科学性和连贯性,避免给学生的认知带来混乱,又可以比较方便地解释人教版教材中“想想议议”提出的问题,同时这也有助于有关重力方向问题的判断和解决。

例如:“假如沿着重垂线方向向下钻探,能到达地心吗?”遇到类似的问题,教师可以引领学生从万有引力和地球自转的角度做一些简单分析。或者明确告知学生受所学知识的限制,暂时还不能解决这些问题,等到了高一年級学了万有引力后就可以了。这样给学生留有悬念,可顺势为学生将来的学习做铺垫,进而可在一定程度上激发学生学习科学的兴趣和欲望,让学生对未来充满期待。