警察抓坏人,为什么老远就拉响警笛?

黄云波

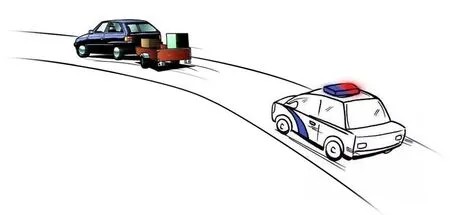

>>资料图

警笛声是人们在日常生活中非常熟悉的一种声音。由于其采用的是特殊的声音频率,不论是在多么喧闹嘈杂的环境中,警笛一响人们一定能够很快听到。

公安部颁布的《警车管理规定》第16条规定了警灯与警报器的使用场合:“警车执行下列任务时可以使用警用标志灯具、警报器:(一)赶赴刑事案件、治安案件、交通事故及其他突发事件现场;(二)追捕犯罪嫌疑人和在逃的罪犯、劳教人员;(三)追缉交通肇事逃逸车辆和人员;(四)押解犯罪嫌疑人、罪犯和劳教人员;(五)执行警卫、警戒和治安、交通巡逻等任务。”对于普通民众来说,警笛究竟具有哪些作用,表达的具体是什么意思,很少有人会有清晰认识。即便是对于警察自身而言,警笛究竟有何功能,警笛应当如何依据其功能进行使用,一般也较难有人可以准确解释。

警察抓坏人,老远就拉响警笛是在提醒其逃跑?

警笛作用的发挥,是以警察对其功能有着准确认识为前提的,同时也是以听到警笛声的民众能够理解其含义为基础的。当前我国警民对警笛功能的认识状况,对于发挥其应有的作用可谓明显不利。因此,从专业角度对这一问题进行解释与宣传,让人们对警笛功能的认识成为基本的生活常识很有必要。

第一,提示道路让行,确保车辆速度的功能。

与救护车、消防车的警报声相类似,警笛的首要功能是确保警车能够顺畅地在道路上快速行驶。这一点,在堵车几乎已经成为常态的城市之中,毫无疑问至关重要。速度对于警车而言尤为关键,不论是为了尽快赶到犯罪现场制止犯罪、救助被害人,还是为了追击逃跑的犯罪嫌疑人,道路的畅通都是基本的前提条件。高速行驶的警车、救护车、消防车拉响警报,既可以提醒道路上的司机们尽快让出道路,也可以提醒正准备过马路的行人们稍加等待。拉响警报可以让人们明白,警察正在执行紧急任务,而非日常的上下班或者只是在执行并不紧急的任务,从而更好地配合警察工作。

第二,提示停止违法,防止后果扩大的功能。

与很多人一样,我也曾疑惑:警察要抓坏人,为什么老远就拉响警笛,这样岂不是在提醒坏人逃跑?如今想来,其实换个角度看,提醒犯罪嫌疑人逃跑也并不一定就是坏事。因为,犯罪嫌疑人可能正在实施犯罪,听到警笛声后赶紧逃跑,犯罪就可能由此而停止,被害人也可能因此而不再受到更大的伤害。也就是说,警笛还有提醒犯罪嫌疑人停止犯罪、防止犯罪后果进一步扩大的功能。

这一功能在交通违法中表现得更为明显。例如,公安部颁布的《交通警察道路执勤执法工作规范》第74条规定:“在高速公路发现有不按规定车道行驶、超低速行驶、遗洒载运物、客车严重超员、车身严重倾斜等危及道路通行安全的违法行为,可以通过喊话、鸣警报器、车载显示屏提示等方式,引导车辆到就近服务区或者驶出高速公路接受处理。情况紧急的,可以立即进行纠正。”在高速公路上,违法的司机听到喊话或警笛声,将会认识到其违法行为或者知道其违法行为已经被警察发现,应当尽快停止继续违法,听从警察指示,接受警察处理。在这一场合中,喊话和警笛声可以发挥出警灯以及其他所有执法方式都不具备的天然优势,声音提示无需与犯罪嫌疑人有任何直接接触即可制止违法行为的继续。

第三,提示危险迫近,提醒民众警戒的功能。

《警车管理规定》第16条规定,警车在押解犯罪嫌疑人、罪犯和劳教人员时可以使用警报器;第17条规定,警车在护送国宾车队,通过车辆、人员繁杂的路段、路口或者警告其他车辆让行时,可以断续使用警报器。现实生活中,警车在护送危险物品或者车辆时,也常常会拉响警报。在这些场合中,警笛声的作用在于提醒周边民众,警察所押送的人或者护送的物具有一定的危险性,或者所护送的人具有很强的重要性,由此可以提示人们做出警戒,远离相关车辆,从而确保重要任务的顺利完成。

第四,宣示街区控制,实现犯罪预防的功能。

凡是到过美国或者喜爱看美国大片或美剧的人一定会发现,在美国的街区环境下,时常响起的警笛声几乎是从不缺席的背景声。这一方面是因为美国的警车、消防车、救护车的警报声具有很大的相似性,普通人难以区分;另一方面,则是因为美国的警笛声还起着预防犯罪的作用,频繁呼啸的警笛声可以表明相关的街区正处在警察的有效控制之下,而非处于失控的无序状态。

“白天见警车,晚上见警灯”的做法有没有问题?

一般情况下,警察所采用的往往是“事件导向型”警务政策。也就是说,警察只有在接到民众的报警之后,才会对其做出回应,对事件进行处置。但是,犯罪的发生经常具有偶然性,尤其是社区犯罪,一般还具有较强的场域性,是在特定环境刺激之下,犯罪嫌疑人所做出的临时决定。“破窗理论”告诉我们,如果一栋建筑上出现了一个打破的窗户没有得到及时修补,人们就会认为这栋建筑是没人关注的,于是更多的窗户将会被打破。“事件导向型”警务政策并不能有效解决街区衰败的问题。由此产生的后果是,警察和守法者会失去对街区的有效控制,轻微违法行为将因此而丛生,更多的严重犯罪也会随之出现。

“破窗警务政策”主张,警察和守法者都应当努力维持环境的有序状态,对轻微的违法行为及时制止或者进行处置,从而防止更为严重的犯罪发生。因此,警察在街头出现的频率非常关键。就此而言,警笛声在街头回响,其实就是对街区实施控制的宣告,在一定程度上能够起到预防周边社区犯罪,尤其是预防街头犯罪的作用。

在我国的日常生活中,警笛的这一功能似乎并没有受到足够重视。因为,我国警察在实施街区控制时,采取的基本做法是:“白天见警车,晚上见警灯。”但是,这种依赖于视觉的做法,与警笛的声音传播范围相比存在明显差距。通常情况下,即使有警察正在街区巡逻,周边的民众也很少能够及时知道。

从“破窗警务政策”的经验来看,通过警笛声宣示对街区的控制,应当说是一种简便、经济并且行之有效的犯罪预防手段。我国《警车管理规定》第16条规定,警察在执行治安和交通巡逻时,可以使用警灯与警报器。据此,今后我国的警察也完全可以在法规的允许范围内,适度加大对警笛的使用频率,让潜在的犯罪嫌疑人更多地感受到警察的威慑力,让民众也更直观地感受警察对其生命与财产的悉心保护。

在我国的日常生活中,警笛的这一功能似乎并没有受到足够重视。因为,我国警察在实施街区控制时,采取的基本做法是:“白天见警车,晚上见警灯。”

中国的法治已经到了叩问细节的时候了?

可能有人会担心,加大警笛的使用频率既可能会产生扰民的不利影响,也可能会导致警察权力的滥用。或许正是基于这些担心,公安部的相关规定还明确要求:“执行紧急警务活动时,尽量不使用或少使用警灯、警报器;执行非紧急警务活动时,不得使用警灯、警报器。”不可否认,时常呼啸而过的警笛,对于民众的生活安宁确实可能形成一种打扰。而且,在我国民众观念中,听到呼啸的警笛声,还可能会由此而认为周边地区常有犯罪发生,进而产生对安全的担忧甚至对犯罪的恐惧。在现实生活中,警笛也的确可能会存在一定程度的滥用。不过,正因这些问题的存在,才更需对警笛的使用规则予以完善。

其实,解决上述几个担忧,只需依据警笛的功能对警笛声的类型进行细化。例如,可以将警笛声分为“长啸尖锐的紧急执法型”和“断续柔和的治安巡逻型”,并加大不同类型警笛声之间的区分度。听到前者,民众有迅速配合道路让行的义务;听到后者则无需让路,民众可以由此知道警察只是在周边执行日常巡逻,正在对其实施保护,而不是周边发生了犯罪。尤其是在通过普法宣传让警笛的功能和类型成为民众的基本常识之后,警笛不仅不会成为一种被滥用的特权,而且还可以更好地规范警察执法,可以让民众获得更为直接的安全感。

法治的建设不仅依赖于宏观的制度建设,同时也取决于对微观执法细节的完善。中国社会科学院教授刘仁文指出:“中国的法治已经到了叩问细节的时候了。”警笛的功能虽然看似细微,但其所牵系的却是民众生活中的日常交通出行与治安维持。对警笛功能的准确认识与合理使用,可能发挥出的犯罪预防效果,或许并不会亚于我们从刑事立法与司法上所作出的努力。