基于STEM理念开展“制作泡菜并检测亚硝酸盐含量”的实验教学设计*

郑耀贤 周忆堂 胡佳娜 王爱东

[1 北京师范大学(珠海)附属高级中学 广东珠海 519080 2 珠海市唐国安纪念学校 广东珠海 519080]

本实验来自人教版高中生物学选修1专题1课题3“制作泡菜并检测亚硝酸盐含量”。该实验主要包括2个部分,其中,“制作泡菜”部分并不难,可在课前录制微课,安排学生观看并动手实践;而“亚硝酸盐含量的测定”部分则由于实验仪器不充分(缺摇床等)、实验药品繁多、实验步骤繁琐、实验耗时较长、实验结果不明显等问题,在中学生物学实验教学中极少开展。

基于STEM理念开展以探究为特点的“制作泡菜并检测亚硝酸盐含量”实验,将帮助学生达成对《普通高中生物学课程标准(2017年版)》中“选择性必修课程”概念3“发酵工程利用微生物的特定功能规模化生产对人类有用的产品”[1]的理解。新课程标准对该内容的“学业要求”是针对人类生产或生活的需求,选择恰当的技术和方法,提出初步的工程学构想,进行简单的设计和制作(生命观念、科学探究);基于证据运用生物学基本概念和原理对日常生活或社会热点话题中的生物技术和工程的话题表明自己的观点并展开讨论(科学思维、社会责任),有利于促进学生了解并利用现代工程学的知识,并结合科学、技术、数学知识和能力(STEM)综合运用在实践活动中,解决生活中的实际问题,实现学生生物学核心素养的提升。

1 实验教学目标

1)生命观念:通过制作泡菜,用结构与功能相适应的观点,认识利用乳酸菌发酵生产特定的产物——泡菜。

2)科学思维:利用测定亚硝酸盐标准显色液的吸光值制作标准曲线,运用模型与建模、类比推理等方法,判断泡菜中亚硝酸盐含量是否达标。

3)科学探究:根据影响泡菜亚硝酸盐含量的因素,提出问题、设计实验,探究不同品种蔬菜、不同发酵时长、不同氯化钠浓度等条件对泡菜亚硝酸盐含量的影响。

4)社会责任:基于实验结论,就食用泡菜的安全性风险表明观点,并主动向他人宣传食用腌制食品的安全性知识和建议。

2 实验教学过程

2.1 课前教学准备过程

2.1.1 制作泡菜并录制微课 提前1周录制《泡菜制作》的微课并发布,将全班学生分为7组,每天安排1组按照要求制作一坛泡菜(包菜),共制作7坛不同腌制时长、氯化钠质量浓度为10%的泡菜备用,此外,还用白菜、白萝卜(用5%、10%、15%、20%质量浓度的氯化钠)制作泡菜若干坛备用。

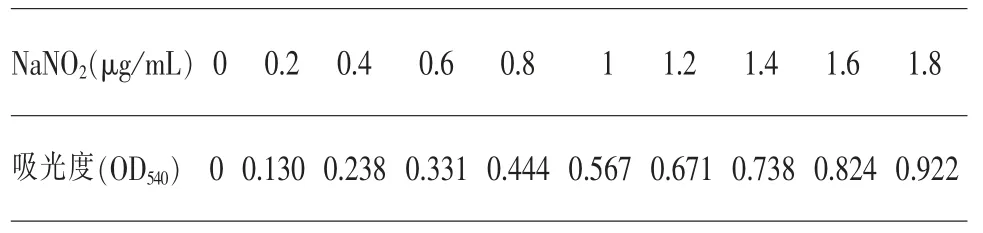

2.1.2 配制NaNO2标准显色液 课前探究小组采用梯度稀释法用10支50 mL的比色管配制0、0.2 μg/mL、0.4μg/mL、0.8μg/mL、1.0μg/mL、1.2μg/mL、1.4μg/mL、1.6μg/mL和1.8μg/mL的NaNO2溶液,并在各比色管中分别加入2.0 mL 0.4%对氨基苯磺酸溶液,混匀静置3 min,再分别加入1.0 mL 0.2%的盐酸萘乙二胺溶液,用蒸馏水定容,可观察到NaNO2溶液颜色的梯度变化。

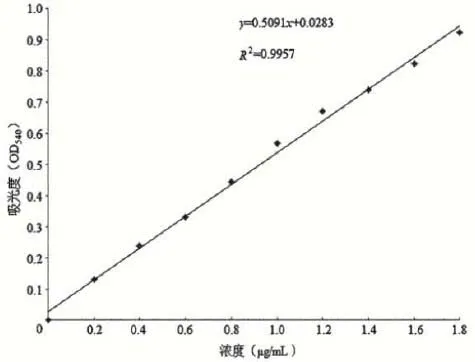

2.1.3 构建NaNO2标准曲线并录制微课 课前探究小组用分光光度计(OD540)分别测量10个标准浓度的NaNO2溶液的吸光值(表1)。将吸光值与对应的浓度录入Excel表格,采用软件的插入曲线功能,拟合出NaNO2的标准曲线(图1),并生成该曲线的回归方程:y=0.5091x+0.0283,R2=0.9957(R2是相关系数)。录制《分光光度计使用》和《利用Excel软件制作标准曲线》的微课并发布。

表1 NaNO2浓度(μg/m L)和对应的吸光度(OD540)

图1 NaNO2标准曲线

2.2 课堂实验过程

2.2.1 情境导入,通过讨论提出可探究的问题并设计实验方案 播放《舌尖上的中国》中的《泡菜》片段、课前录制的《泡菜制作》等视频,并展示“食道癌高发地区与当地饮食习惯的统计研究”新闻报道,引导学生思考泡菜制作过程所利用的微生物——乳酸菌的相关知识和泡菜腌制过程产生的亚硝酸盐的基础知识。小组讨论如何检测泡菜中的亚硝酸盐含量,并写出可探究问题(例如:腌制时长对泡菜亚硝酸盐含量的影响;蔬菜种类对泡菜亚硝酸盐含量的影响;氯化钠浓度对泡菜亚硝酸盐含量的影响;温度对泡菜亚硝酸盐含量的影响等),以小组为单位设计和展示实验方案。通过综合分析,提出本节课的主题——探究腌制时长对泡菜亚硝酸盐含量的影响。7个组分别选择一个腌制时长的泡菜(腌制时长为1 d、2 d、3 d、4 d、5 d、6 d、7 d)进行实验,合作完成本实验探究活动。

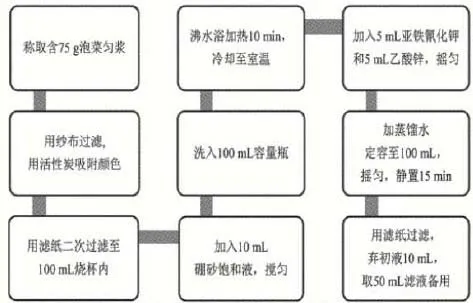

2.2.2 制备泡菜样品提取液 采用光电比色法测量泡菜的亚硝酸盐含量,需分离蛋白质、脂肪等,制备透明的泡菜样品提取液,这是本实验比较难的部分。教师展示《中华人民共和国国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(GB 5009.33—2016),并比对教材中的处理方法,引导学生分析讨论发现“国标法”的实验仪器、试剂和步骤都大为简化,实验所需材料少,能极大缩短实验时间。因此,建议学生按照“国标法”制备泡菜样品提取液,其制备流程如图2,并播放课前录制的微课《“国标法”制备样品处理液》,帮助学生突破本实验的难点。

图2 用“国标法”制备泡菜样品提取液

碱性条件下亚铁氰化钾-乙酸锌联合作用可沉降组织液中的蛋白质[2],活性炭可吸附杂质和颜色,硼砂溶入水中即被水解为等量的硼酸与硼酸二氢钠,起缓冲溶液作用,溶液为碱性。碱性条件下脂肪被皂化,减少样品被脂肪包裹,使亚硝基根更易被提取至水溶液中;溶液在碱性条件下亚硝基根以离子的形式存在,易溶且稳定。加热15 min使亚硝酸提取完全。

2.2.3 利用标准曲线,计算实验结果 组织液经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,外标法测得亚硝酸盐含量。

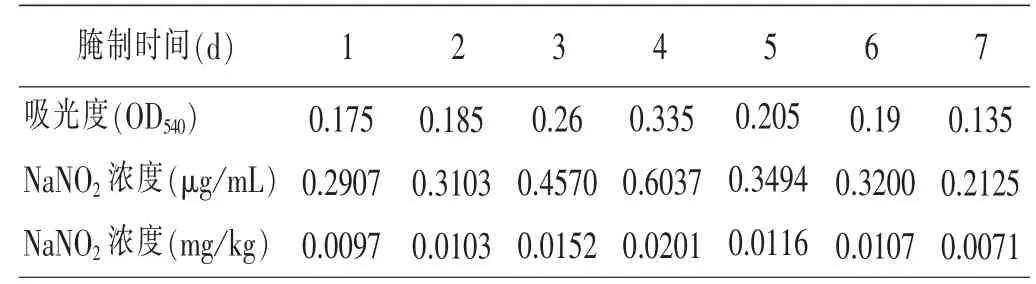

每组吸取泡菜提取液40 mL置于50 mL比色管中,滴加2.0 mL 0.4%对氨基苯磺酸,混匀,静置3 min;再加入1.0 mL 0.2%盐酸萘乙二胺,加蒸馏水定容至50 mL,混匀,静置5 min;使用分光光度计测量吸光值(OD540),记录;查找已构建的数学模型——NaNO2标准曲线,利用Excel软件计算亚硝酸钠浓度(μg/mL),再利用单位换算公式M=(A1*V0)/(m*V1)(A1=亚硝酸钠浓度;V0=100;m=75;V1=40,单位:mg/kg),转换为“国标法”单位,与国标进行对比。各组记录实验结果(表2)。

表2 泡菜样品提取液NaNO2含量测量记录表

2.2.4 得出实验结论并提出食用泡菜的建议各组组长将本组实验结果录入表格中(表3),根据腌制时长与亚硝酸盐含量的对应关系,利用Origin8.0软件制图(图3)。实验结果表明:在腌制第4天时,亚硝酸盐含量最高,第4天之后亚硝酸盐含量逐渐下降。通过单位换算(mg/kg)与“国标法”进行比对,根据表3可知,前7 d的亚硝酸盐含量均低于标准值1 mg/kg。学生根据实验结果,提出食用泡菜的建议。

表3 不同腌制时长泡菜中NaNO2含量

图3 不同腌制时长泡菜中NaNO2含量变化

3 总结反思

3.1 实验创新点 基于STEM理念开展本探究活动,将生物学与化学、数学、技术、工程学、信息科学等相互渗透。学生以项目的方式开展探究实践活动,运用到大量的化学知识和操作技能、数学建模的思想和操作等跨学科知识和能力,泡菜浆的过滤沉淀技术、利用榨汁机进行少量材料的粉碎需要基于设计的工程学思想,有利于学生建立科学的生命观,发展生物学学科核心素养。

创新实验组织方式,简化实验仪器、药品和操作步骤。本实验主要为探究腌制时长对泡菜亚硝酸盐含量的影响,为了能在课堂上开展本探究,在课前1周开始,每天制备一坛泡菜,这样,在上课当天就能测量7 d的情况,这为操作繁琐耗时较长的实验提供了有效的解决方案。与人教版教材相比,“国标法”不需要恒温摇床等实验仪器,制备泡菜药品处理液时所需的药品和操作步骤大为简化(不需要氨水、氯化铬、氯化钡、浓盐酸、硫酸铝、氢氧化钠、氯化钡等),使得该实验能在70 min内完成,这为该实验的顺利开展创造了良好 的 条件[3]。

本实验探究采用比色法,利用分光光度计能精准测量实验结果,相比教材的目测比色法,结果更精准。同时,利用大学分析化学的内容建立亚硝酸盐标准曲线数学模型应用于探究过程,开拓了学生的探究热情和眼界。

3.2 教学反思 《普通高中生物学课程标准(2017年版)》提出培养学生的生物学学科核心素养是课程的价值追求和课程教学目标。“组织以探究为特点的主动学习”是落实核心素养的关键,加强和完善生物学教学,充分利用信息技术提高课堂教学效率,落实基于STEM理念的跨学科科学教育,培养学生的创新精神和实践能力,将是重要的方向。开展基于项目的探究实践活动是实现以上目标的有效载体。