新一代飞船试验船在轨进行了哪些验证和实验

文/天宇

5 月8 日13 时49 分,在轨飞行2 天19 小时后,我国新一代载人飞船试验船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆,试验取得圆满成功。

自神舟一号飞行任务开始,为充分发挥任务效益,中国载人航天工程办公室在每次飞行试验任务中,都安排了试验类搭载项目,此次的试验船也搭载了不少“乘客”,开展了新技术、新产品在轨验证和一系列科学实验,取得了丰硕成果。

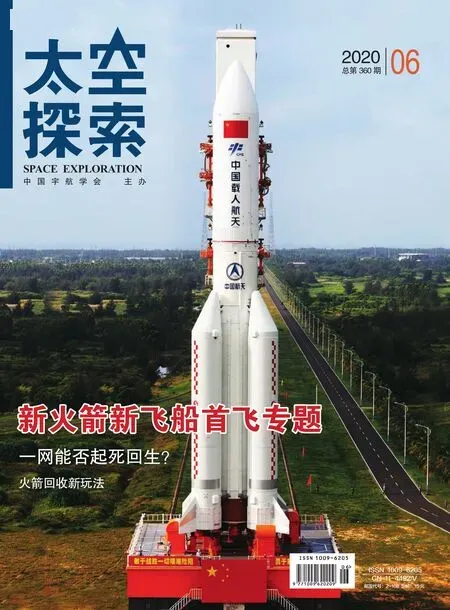

▲ 试验船舱内情况

“高速局域网”打造智能航天器信息体系

“时间触发以太网星载原型系统”试验任务,是指科研人员此次在试验船上搭建的一个高速局域网,将各个系统联通了起来。依靠这个网络,未来的航天员将在“太空之家”中享受智能家居一样的服务。

试验船在轨飞行期间,“时间触发以太网系统”完成了时钟同步、多源数据采样、高清图像传输等功能验证,实现了系统间数据的高速传输。此次试验验证结果满足任务预期指标,从速率上看已经达到千兆网水平,相对于传统数据总线性能提升了1000 倍。这是我国首次开展该技术的空间试验,标志着我国在该领域具有核心技术能力。

“时间触发以太网系统”在未来将主要用于大型复杂航天器中,相当于建立了一套高速局域网。如果在空间站当中使用这套高速局域网,只需一个平板电脑就可以控制所有的家电,从而形成类似智能家居的智能航天器信息体系。

到时候航天员只带一个平板电脑上去,就可以对整个飞船上所有的设备进行一体化的控制,将极大减轻人员和系统设计压力。

空间液体润滑材料摩擦学行为研究实验

机械运动机构的构件在相对运动中会发生摩擦并产生磨损,形成称为“磨屑”的摩擦产物,这些磨屑常堆积于运动部位附近并可能会对周边表面产生污染。这一现象在卫星、飞船及空间站中同样也不能避免。为了降低运动零件的磨损,延长运动零件的使用寿命,通常需要对运动零件摩擦表面加注润滑油、润滑脂或固体润滑剂进行润滑。

此次试验船上搭载的“材料摩擦行为实验装置”,就是以我国空间站运动机构所使用的液体和固液复合润滑材料为研究对象,在轨验证了其在微重力环境下对不同表面的润湿行为,以及在摩擦化学作用下形成摩擦产物的爬行、迁移规律,为高可靠、长寿命空间润滑系统研制提供理论指导,也为空间站长期在轨运行故障分析和诊断提供基础数据。

宽量程多精度空间微重力加速度测量技术试验

载人航天器在轨飞行时,会受到地球引力之外的多种作用力的干扰,如大气阻力、太阳辐射光压、重力梯度效应、轨道机动、姿态控制、设备运转和乘员活动等,因此达不到完全“失重”,而是处于一种“微重力”状态。“微重力”大小可以通过航天器所受干扰力的加速度值来度量。

要想掌握并消除各种干扰对航天器内科学实验载荷的影响,为科学实验提供高微重力水平实验环境,就需要准确测量科学实验载荷的微重力水平。

本次任务在微重力环境下开展宽量程、宽频段和多分辨率三种不同类型的加速度测量技术试验,验证空间站高微重力实验柜悬浮实验系统和流体物理实验柜主动隔振系统中关键的加速度测量模块的功能性能,确保正式产品满足任务要求,同时也为未来空间高精度微重力测量提供技术储备。

时间触发控制电子系统试验

▲ 蜂窝结构

▲ 航天科技集团CASC 标志的太空3D 打印样件

时间触发控制电子系统采用新一代综合电子信息体系结构设计,通过此次飞行试验,验证了该系统在空间环境下的适应性,以及全局时序分配、分时分区数据流调度、大容量数据高安全高可靠传输等,为新一代载人飞船等新型航天器电气系统研制提供技术和数据积累。

泄漏碰撞检测系统试验

泄漏碰撞检测系统试验通过对新一代载人飞船试验船舱壁结构内声信号本底进行采集,并对模拟碰撞及泄漏声发射信号进行检测,验证载人航天器在轨泄漏及碰撞定位算法,以及声传感器和泄漏碰撞检测仪在轨工作性能,为后续载人航天器在轨泄漏及碰撞定位提供技术储备。

光纤光栅传感系统试验

光纤光栅传感系统试验通过布设在新一代载人飞船试验船内的温度、应变两种光纤光栅传感器,获取真实飞行环境下试验船的温度、应变等状态,验证光纤光栅传感器应用于航天器状态监测的可行性,为飞船结构优化设计提供基础数据。

金属/陶瓷材料在轨高精度成型实验

在人类探索太空的过程中,设备和材料的“补给线问题”,一直阻碍着人们飞向更远的空间。随着太空3D打印技术快速发展,实现航天器零部件的“自给自足”正在成为可能。

为进一步提升制造精度,扩大可用于太空制造的材料谱系,本次实验针对太空失重环境配制亚微米级精细软物质材料(金属陶瓷材料),通过调整其流变性能,在轨完成对材料形态的精确控制,实现首次空间高精度(表面粗糙度0.2 微米)立体光刻增材制造技术验证,为我国立体光刻增材制造的应用与发展提供技术储备。

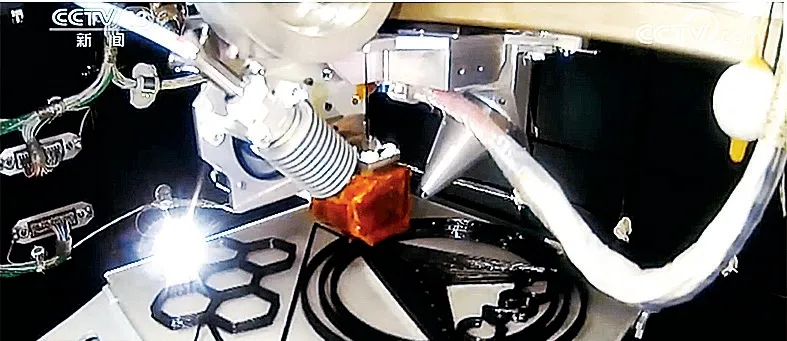

“太空3D 打印”在轨实验

新飞船试验船返回舱搭载的“复合材料空间3D 打印系统”,已自主完成了连续纤维增强复合材料样件打印,验证了微重力环境下复合材料3D 打印的科学实验目标。

连续纤维增强复合材料是当前国内外航天器结构的主要材料。此次实验是我国首次“太空3D 打印”,也是人类首次“连续纤维增强复合材料太空3D 打印”实验,工作全流程实现了无人照料、全程监控、自主控制。

这次打印的对象有两个,一个是蜂窝结构(代表航天器轻量化结构),另外一个是航天科技集团CASC 标志。

据了解,开展复合材料空间3D打印技术研究对于未来空间站长期在轨运行、发展空间超大型结构在轨制造具有重要意义。

▲ 试验船中搭载的部分种子

3D 打印立方星部署器进行多项验证

试验船此次搭载的立方星部署器采用了国际最先进的金属3D 打印技术、最新的3D 打印设计优化算法与材料,大幅降低了设计重量,提高了结构强度。

本次飞行验证了立方星3D 打印新型部署器的结构强度、材料性能和空间环境适应性,为“3D 打印+航天”的大规模应用和未来空间站在轨释放、机动部署微纳卫星提供了数据,储备了技术。

微生物采油菌种搭载实验

微生物采油是利用微生物自身有益活动或代谢生物表面活性剂等产物提高原油采收率、延长油田开发寿命的新技术,目前是国际上油田开发领域的研究热点。

试验船此次搭载了华东理工大学的微生物采油菌种,利用太空极端环境对原始野生菌株进行诱变,有望获得特异性强、性能更加突出、有工业应用价值的突变菌株。

此外,由于本次任务试验船在轨飞行约67 个小时,轨道高度约300~8000 公里,且穿越了范艾伦辐射带,使其所接受的空间总辐射剂量和微重力环境均与以往神舟飞船、天宫实验室不同,为开展空间辐射生物学研究、空间诱变和航天育种研究与实验提供了前所未有的宝贵机会,因此,试验船中还安排了航天育种、空间生物等相关实验类项目75 个。

这些项目中既有来自云南省、宁夏回族自治区等与中国载人航天工程办公室具有战略合作关系的地方政府项目,也有由中国航天育种产业创新联盟推荐的特色项目。涵盖农作物、林草花卉、中草药种子和生物菌种实验装置,还有对基础研究具有重要科学价值的模式植物和模式动物实验样本,搭载样本总数达988 件(份)。