拂子、牡丹与样式:《簪花仕女图》研究拾遗三题

欧 佳(西南大学 汉语言文献研究所,重庆 400715)

王化平(西南大学 汉语言文献研究所、出土文献综合研究中心,重庆 400715)

作为中国古代美术史上的重要作品,《簪花仕女图》(图1)以其流畅的线条,典雅的设色,优美的人物造型受到南宋以来历代收藏家、鉴赏家的关注。自上世纪八十年代起,学者们还从各类文献、墓葬壁画、出土文物入手,通过多角度的比对研读,围绕画卷的时代和内容展开了广泛讨论,各方观点,纷繁多样,可谓美术史研究的一大盛事。①可参黄培杰、谭述乐《关于<簪花仕女图>年代争论综述》(《中国书画》,2004 年第3 期),姜丽平《传周昉<簪花仕女图>年代问题研究现状》(《科技信息(科学·教研)》,2007 年第17 期),朱萍《<簪花仕女图>研究述评》(《美术大观》,2011 年第1 期),杜康妮《有关<簪花仕女图>时代问题的综述》(《大众文艺》,2013 年第13 期)等。而经由这些综合性的论述,也使人们对中国古代仕女画发展和女性风俗流变有了更为深入的认识。

不过香花鬓影的顾盼流连仍给世人留下了尚未明晰的问题,对《簪花仕女图》的探讨也还有继续下去的必要。现不揣浅陋,就该卷中讨论较少和仍有争议的三个问题略加讨论,以期能有新的发现和认识。

一、“红丝蝇拂子”考论

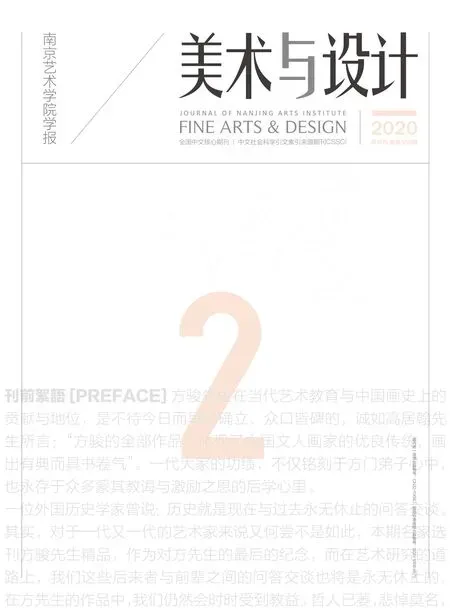

《簪花仕女图》所绘五位华服仕女皆裙裾曳地,高髻簪花,窈窕婀娜。其中居右首端的一位丽人身着红诃子与石榴裙,外罩烟霞色纱縠大袖披衫,臂挽帔子,侧身回眸,一手略提裙摆,露出白底饰花的袴和蔽膝,一手轻执拂子,戏逗玲珑可爱的猧子。目光流盼,顺由微微抖动的拂子驻留于腾跳奔跑的小犬,又兼髻前步摇累累珊珊,于高贵典雅间凸显灵动欢愉。(图2:1)

图1 《簪花仕女图》 辽宁省博物馆藏

图2 《簪花仕女图》局部

学界对衣饰与小犬的讨论已有不少,但美人手中所持拂子历来却鲜有关注。有研究曾简单提及这柄拂子应属唐代形制。[1]还有学者对唐墓壁画中的拂子做过较为详尽的考释,不过有关拂子形制时代性的论述似稍显不足,也未考察壁画所绘拂子与《簪花仕女图》中拂子的差异,而径直当做唐代拂子加以讨论。[2]

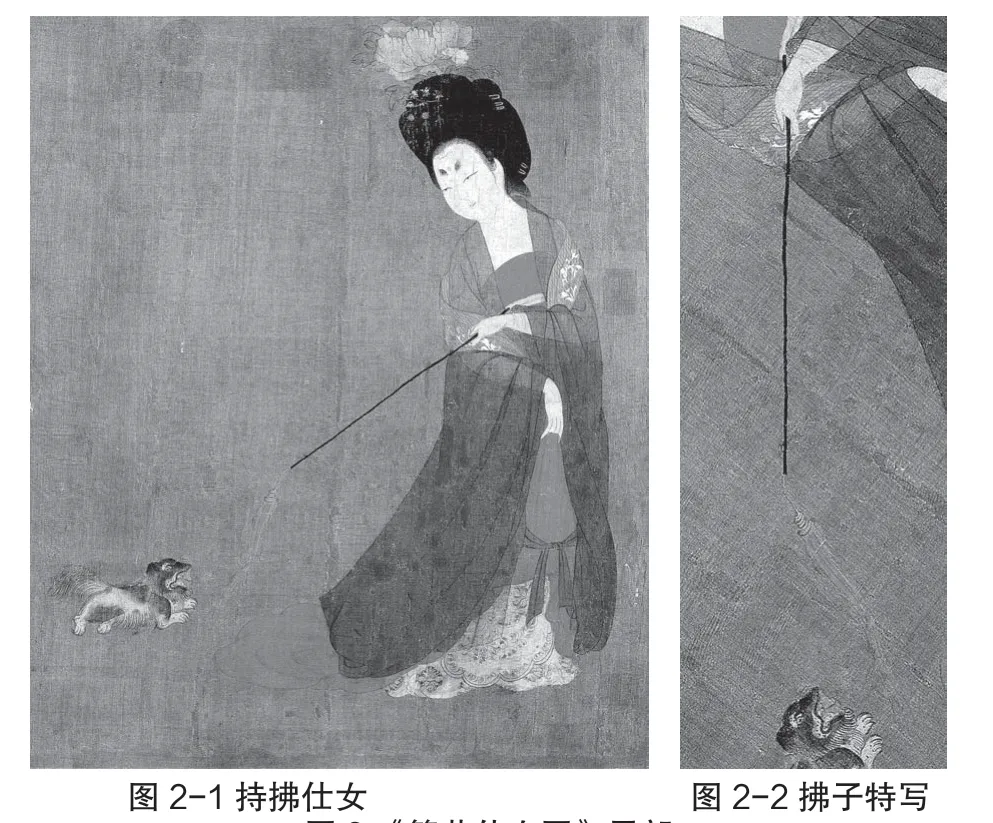

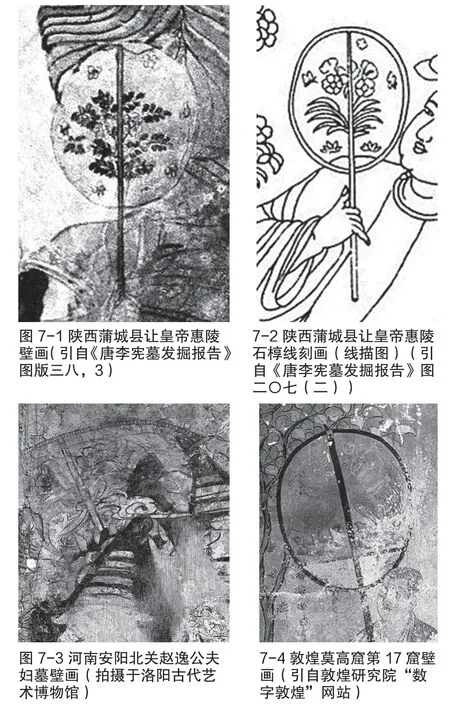

诚然,唐五代壁画、石椁、浮雕、绘画等美术作品中常有持拂人物图像①限于篇幅,本文主要讨论世俗图像中的拂子。但中古宗教艺术中也不乏持拂人物,如敦煌莫高窟第275 窟北凉壁画可见二侍者持拂,第62 窟隋代壁画有持拂胁侍菩萨,第416 、419 窟中有隋彩塑持拂胁侍菩萨。除第62 窟所绘拂毛为浅红褐色外,其余皆为白色,佛经中也常言诸天、菩萨执白拂。而东晋法显与佛陀跋陀罗所译《摩诃僧祇律》则提到诸比丘不可用“白犛牛尾、白马尾、金银柄”,“若有白者,当染坏色已听用”,第62 窟所绘拂毛或有可能属“坏色”。,其中女子亦不少见。如陕西三原李寿墓石椁线刻画(图3:1),陕西礼泉长乐公主墓(图3:2)、新城长公主墓(图3:3)、韦贵妃墓壁画(图3:4),陕西西安李爽墓壁画(图3:5),陕西富平房陵大长公主墓壁画(图3:6),山西太原焦化厂武周墓壁画(图3:7),陕西乾县永泰公主墓壁画(图3:8),山西太原赫连山墓壁画(图3:9),陕西西安贞顺皇后(武惠妃)敬陵石椁(图3:10)、博陵郡夫人崔氏墓壁画(图3:11),河北曲阳王处直墓壁画(图3:12)与奉侍浮雕(图3:13),《南诏图传》(图3:14)等处所见。不过这些图像中的拂子当与《簪花仕女图》所绘有所不同。

图3 唐五代持拂人物

形制上,在初唐至盛唐时期的图像中,拂子的穗多扎为膨大而长的一束,常直接安于柄上,可辨颜色者基本为棕色或白色(图3:1-10)。中唐韦应物《棕榈蝇拂歌》曰:“文如轻罗散如发,马尾氂牛不能絜。”[3]即是赞扬棕拂的素洁,卢纶的《和赵给事白蝇拂歌》则歌咏一柄“皎然素色不因染”[4]的白拂。至敦煌莫高窟第147 窟晚唐壁画尚有持白拂侍者,后世也仍以此类拂子为常见。而苏鹗《杜阳杂编》载唐代宗时权臣元载“有龙髯紫拂,色如烂椹,可长三尺”[5],惜中唐时的相关图像资料似较缺乏,但在晚唐博陵郡夫人崔氏墓壁画(图3:11)中已可见这类色彩鲜艳的拂子。画中侍女持一柄毛穗朱红的蝇拂,不禁让人想起《虬髯客传》中那位“有殊色,执红拂”的“杨家之红拂妓”[6]①《虬髯客传》有多个版本传世,有关作者和创作年代的问题目前也未有定论。综合来看,相对成熟的“虬须客故事”的产生当不会早于中唐,参罗争鸣《肇始与传衍之间:关于<虬髯客传>作者问题的再思考》(《东南大学学报(哲学社会科学版)》,2011 年第3 期)。而若从唐代拂子的演变规律看,红拂妓的形象恐亦不会出现得太早。。王处直墓所见两例(图3:12、13)毛虽不红,柄端却又有短链,链子一端挂花形金属构件以安穗;《南诏图传》中的红拂亦是此类式样(图3:14),这类拂子还见于该卷补绘部分及云南剑川石窟石钟寺区石刻《南诏王异牟寻坐朝(议政)图》②剑川石钟山石窟开凿于南诏至大理国时期,但有关该石刻的年代则有南诏国中晚期(见梁晓强《剑川石窟年代新论》,《曲靖师范学院学报》,2002 年第5 期)、南诏末大理国初(见李昆声《南诏大理国雕刻绘画艺术》,云南美术出版社、云南人民出版社,1999 年,第55 页)和大理国末期(见刘长久《云南、贵州、广西、西藏石窟与摩崖造像艺术》,中国石窟雕塑全集编辑委员会编《中国石窟雕塑全集(9)》,重庆出版社,1999 年)等意见。、大理国张胜温《画梵像》等处[7],更与《杜阳杂编》言龙髯紫拂“削水精为柄,刻红玉为环钮”若得契合。故拂毛鲜红及施环钮者当于中晚唐及以后为多见。

使用上,图像表现的多为侍者持拂,更可见位处捧物侍女队列中者(图3:1、2、8、13),《虬髯客传》中杨素踞床而见宾客,“令美人捧出,侍婢罗列”,红拂妓亦正处其中。这些拂子常与烛台、杯盏、羽扇等宴游用具同列,厚重茂盛的拂穗表明当主要用以洒扫清尘,驱赶蚊蝇,唐末赵匡凝于“对客之际,乌巾上微觉有尘,即令侍妓持红拂以去之”[8]。李寿墓石椁所见则和竹竿在一处,孙机先生考证或为乐舞所用[9],王昱东先生表示怀疑,认为仍应用于日常[2]。贞顺皇后敬陵石椁上刻画的持拂者虽似贵妇,拂柄尚有纹饰,但拂子形制与侍女所持类似,当仍可用以侍奉挥扫(图3:10)。南诏、大理国诸例似更具仪仗性质,③《宋史·仪卫志》谓“宫中导从之制,唐已前无闻焉”“五代汉乾祐中”始置,其中有“童子执红丝拂二人”。南诏、大理国诸例或应类此。持拂侍者还同时持瓶(图3:14),颇有地方特色。而前面提到的龙髯紫拂以水晶、红玉为料,似是赏玩之物,但谓其“得于洞庭道士张知和”并有诸多神异,又已近志怪之言。至于唐人段安节在《乐府杂录》中所说的“红拂子”则是舞狮的狮子郎所执。[10]

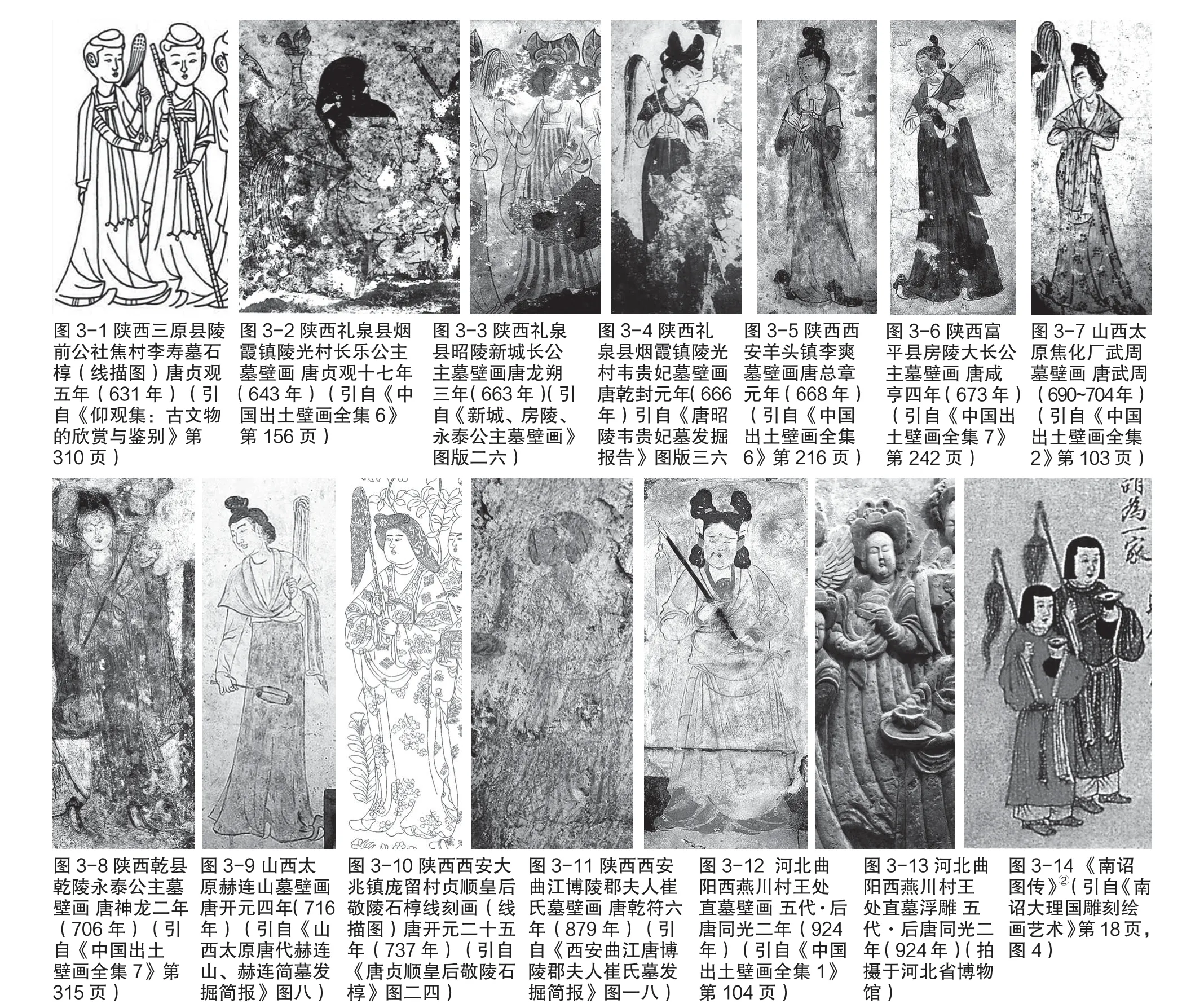

《簪花仕女图》中拂子的柄修长而纤细,柄端伸出以金色描绘的金属链及锥形金属头,安朱红色拂毛,与《南诏图传》所绘几乎相同[7],但拂毛却扎得更为细瘦(图2:2),持拂女子也显然是衣饰华美的贵妇,整体小巧轻捷且以红毛为穗的拂子亦当不便用以清扫,更非乐舞、仪仗用具或宗教法器,而像是日常把玩的弄器之属,如图中所绘即用以逗弄宠物。同类图像还见于内蒙古赤峰宝山辽墓中描绘杨贵妃与白羽鹦鹉“雪衣娘”的壁画《诵经图》[11]。该图虽绘盛唐杨贵妃事,但所绘器物服饰已皆是晚唐五代风貌。画中身着华服的贵妃坐于案前,手持拂子,似以柄点经,正教“雪衣娘”诵读(图4:1)。这杆拂子柄长而细,首有弯折,连接着金属头与细瘦拂毛,穗的颜色虽不十分清晰,但整体仍与《簪花仕女图》所绘相类,亦当有弄器的性质(图4:2)。

五代和凝词《山花子》还展示了这类拂子在闺阁之中的风流旖旎:

银字笙寒调正长,水纹簟冷画屏凉。玉腕重因金扼臂,淡梳妆。几度试香纤手暖,一回尝酒绛唇光。佯弄红丝蝇拂子,打檀郎。[12]

“蝇拂子”以“红丝”为穗,正与《簪花仕女图》所绘相合,则“红丝蝇拂子”应即这类器物在当时的称名。词人聚焦于男女闺房嬉闹场面,特别提到女子“佯弄”拂子轻打爱郎,娇嗔婉转,情趣横生,可知此蝇拂也是女子闺中把玩之具。而“玉腕重因金扼臂”同样见于《簪花仕女图》中的持拂仕女,词言画意正颇有异曲同工之妙。

就以上所举诸例看,以环钮连接柄与毛的拂子式样应兴起于中晚唐,演变为女子弄器也许还要更晚一些。是故将《簪花仕女图》中女子所持拂子认为是唐代形制恐稍欠详尽准确,这类“红丝蝇拂子”更宜看作是唐末五代流行的闺阁弄器。

图4 壁画《诵经图》(局部) 内蒙古赤峰宝山辽墓出土(引自《宝山辽墓:材料与释读》彩色图版,图69)

二、长柄团扇扇面“牡丹图”辨略

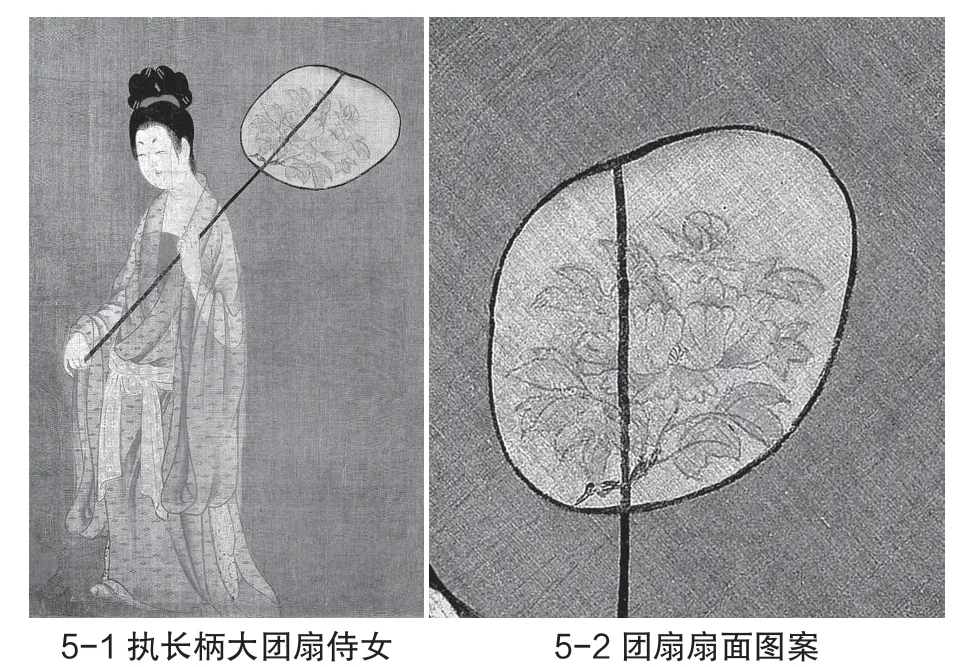

相较另外五人,《簪花仕女图》中唯一的一位侍女显得衣饰简单,举止谦卑,但她手中的长柄团扇却依然是画面中一处引人瞩目的所在(图5:1)。

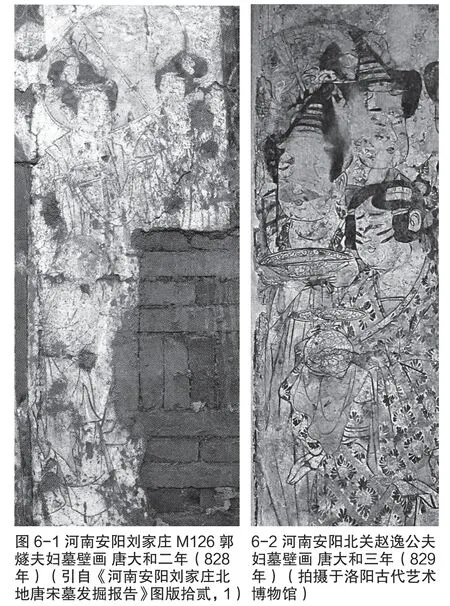

中古时期的壁画、画像砖、浮雕等处时常可见侍者持长柄团扇,或为日用,或属仪仗,不过与《簪花仕女图》中持扇侍女类似的形象则仍多见于中晚唐及以后。如河南安阳郭燧夫妇墓(图6:1)、赵逸公夫妇墓壁画(图6:3),陕西西安博陵郡夫人崔氏墓壁画(图6:4),河北曲阳王处直墓奉侍浮雕(图6:5)等。敦煌莫高窟中晚唐壁画的诸多供养人队列中也常有侍者持长柄团扇,如12 窟(图6:6)、17 窟、144 窟、156 窟、159 窟(图6:4)、196 窟、468(图6:5)窟等①不过敦煌地区的团扇几乎都在扇面下部多加一横杠,有的还有类似麈尾的毛角。。而在常被归于周昉名下的另一件传世画作《挥扇仕女图》中,也可见一名男装侍女正挥动长柄团扇侍奉坐于椅上的贵妇(图6:8)。

图5 《簪花仕女图》局部

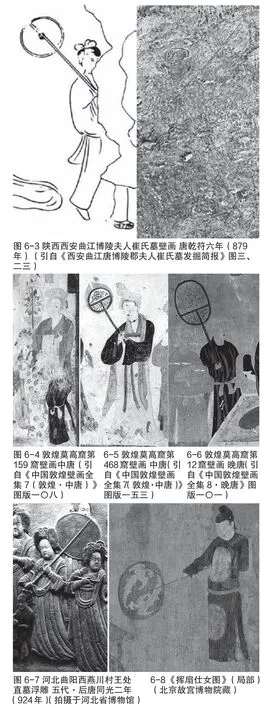

唐五代墓葬及石窟所见团扇扇面常以花鸟为饰,《簪花仕女图》之团扇亦绘牡丹盛放。有观点认为唐李宪墓壁画中贵妇所持团扇即绘折枝花(图7:1),中唐时更出现了边鸾这样擅长写生的折枝花高手,并将《簪花仕女图》团扇扇面牡丹归为唐代折枝花,这柄团扇也被认为是唐代形制。[1][13]然与现今可见唐代花鸟画,尤其扇面花鸟相较,《簪花仕女图》中的扇面折枝牡丹却更显疏淡有致,自然生意。

图6 唐五代墓葬及绘画中执长柄团扇的侍女

学界已关注到唐代花鸟画不同寻常的典型特征,即整体构图多呈沿中轴线的左右对称布局,植株花叶亦多是对称分布,枝叶则主要呈平面而略缺乏多角度变化。[13][14][15]至五代十国及辽代墓葬壁画,此类模式仍十分明显。而形式相对自由的“折枝花”虽在一定程度上打破了中轴对称的模式,《宣和画谱》更著录了边鸾的《写生折枝花图》,但对有着“近代折枝花居其第一”美誉的边鸾,文献似仍多仅聚焦于其设色。如唐朱景玄《唐朝名画录》曰:“或观其下笔轻利,用色鲜明,穷羽毛之变态,夺花卉之芳妍。”①该句《太平广记》引《画断》作:“观其下笔轻利,善用色,穷羽毛之变态,奋春华之芳丽。”更点明边鸾“善用色”。另外,《唐朝名画录》载唐德宗曾召边鸾为新罗进贡的孔雀“写貌”,边鸾绘为一正一背,这似乎也可理解为整幅画面实是禽鸟姿态有所变化的对称模式,如北京海淀王公淑墓壁画《绿头鸭牡丹图》所绘。[16]北宋《宣和画谱·花鸟一》赞其花鸟“得动植生意”,折枝花“曲尽其妙”,仍谓“大抵精于设色,如良工之无斧凿痕耳”[17];董逌《广川画跋》记边鸾绘《牡丹图》“花色红深,若浥露疏风,光色艳发,披哆而色燥,不失润泽凝之”,也还是“信设色有异也”②边鸾这幅《牡丹图》的内容也有些特殊,不仅绘有牡丹,“而其下为人畜小大六七相戏状,妙于得意”,似与一般唐代花鸟画有异。[18];元汤垕《画鉴》亦称其花鸟“大抵精于设色,浓艳如生”[19],却几乎鲜有提及他在构图模式及拟态写真上有所变革突破。③刘婕认为唐代“折枝花”所指除截取一枝以外,可能还应包括枝条呈弯折状,而唐代出现的非对称横向折枝则进而直接影响了宋人花鸟(参《唐代花鸟画研究》,第245~263 页)。但若要证明边鸾“折枝花”已近于南宋折枝花卉似仍有缺环。尽管今人已无缘得见边鸾笔下“花鸟折枝之妙”,但由目前所见证据,当不难想见其过人之处实应在于勾勒用笔与敷彩着色,则晚唐以前的“折枝草木”与“折枝花”在构图及花叶的表现方面恐怕也还很难完全摆脱对称模式与缺少穿插关系的窠臼,并仍保持着稍显稚拙的装饰意味。

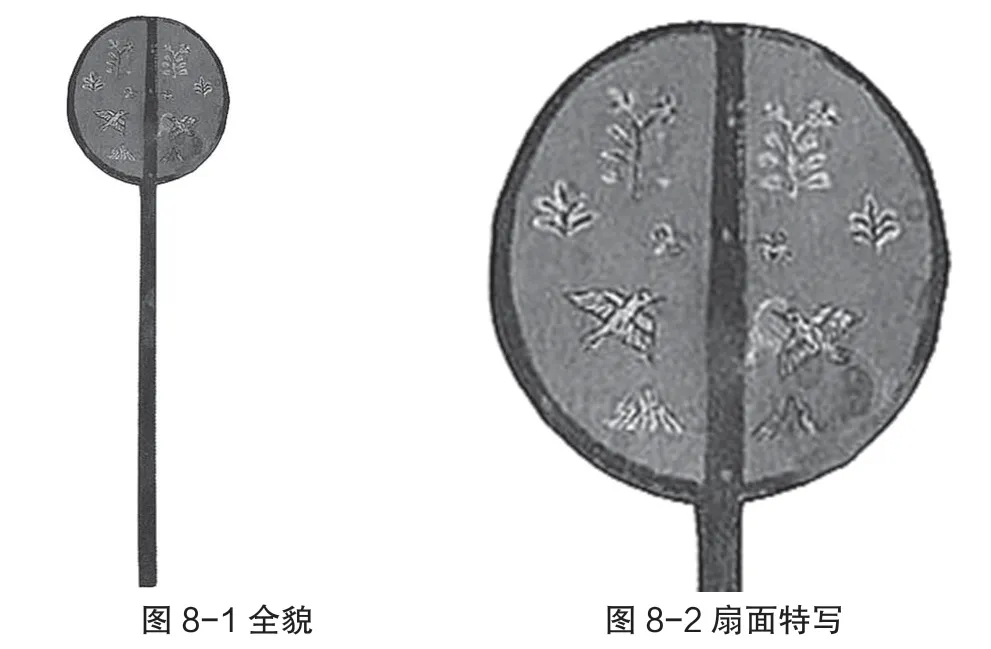

而无论唐人花鸟风姿如何,对称构图还都在团扇花鸟画中占主要优势。刘婕女史已注意到唐李宪墓壁画团扇所绘应是左右对称的“全株花”[14]62,张朋川先生也持此说,并进一步指出“北宋以前和辽代纨扇上的花卉图大多为左右对称的全株花”[20]。除墓室东壁贵妇外,李宪墓石椁内壁还有一袍袴宫人手持团扇。这两件团扇所绘花草图案不一,左右扇面花草也因手绘缘故而略有小异,但都以扇柄为对称轴布置画面,草叶花朵基本呈左右对称镜像,配景的蜂蝶等亦如是(图7:1、2),确为典型的轴对称模式。而敦煌壁画中的长柄团扇扇面也同样以轴对称花卉或双凤相对的模式为多见(图6:4-6,7:4)。新疆吐鲁番阿斯塔纳墓地501 号唐墓出土的一件彩绘木团扇乃模仿实用纨扇所制明器,就扇柄与扇面比例看,原型或正是长柄团扇(图8:1)。其扇面描绘的山峦、花草、鸟雀、蜂蝶皆两两相对,亦组成左右相反的轴对称构图(图8:2)。赵逸公夫妇墓壁画中的长柄团扇虽大部分被遮挡,但露出的扇面仍隐约可见轴对称的花叶、鳬雁以及打结的绶带(图7:3)。至于其他已不可辨识的唐代长柄团扇扇面花鸟图,当亦不外乎多为此类稍显骈罗整肃的对称模式。④当然,也偶有例外的情况,如莫高窟第427 窟《凉国夫人浔阳翟氏供养像》中的团扇即绘单独的一只凤凰。《挥扇仕女图》中扇面所饰的一双首尾相向的凤鸟虽不是轴对称构图,但仍属稍有变化的中心对称模式,类似纹饰还常见于铜镜、阮咸槽等圆形器物,同是唐代流行的装饰图案式样。另外,出土壁画、石椁所绘团扇似还多缺乏透视所产生的变化,左右扇面大小皆几乎完全一致。

图7 唐代绘画中团扇扇面的轴对称图案

图8 彩绘木团扇 吐鲁番阿斯塔纳墓地501 号墓出土(引自《天山往事——古代新疆丝路文物精华》第138 页)

再看《簪花仕女图》,图中不仅有意表现了因团扇倾斜而形成的透视效果,左右扇面明显大小不一,扇面的“折枝牡丹”也更显疏朗自然。牡丹枝干先从左侧扇面下部延伸入右侧,再伸展出花叶,盛开的牡丹花主要占据右侧扇面,周边叶片形态各异,有正有侧,主花右上又伸出一枝花苞,进一步打破了画面的平衡。扇面虽大小有限,技法也还难称细腻,但牡丹花叶却疏密有致,生动鲜丽,更为接近植物生长的自然状态(图5:2),与唐代花鸟画,特别是习见于团扇扇面的轴对称模式迥然有别。

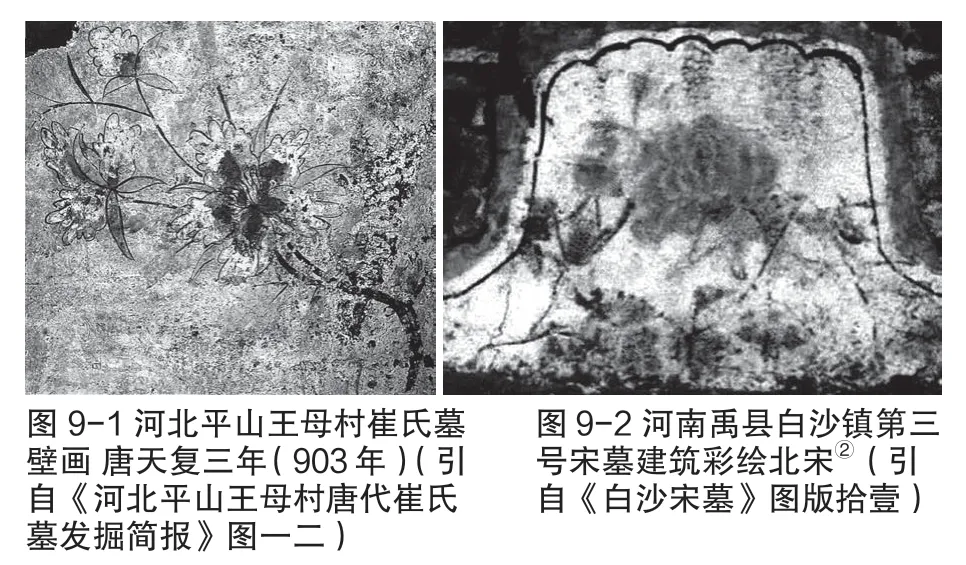

而对花木自然生意的把握则渐为晚唐以来花鸟画家所重视。除记边鸾《牡丹图》外,董逌还曾为南唐徐熙所画《牡丹图》作跋,其中提到:“徐熙作花则与常工异也,其谓可乱本失真者,非也。若叶有鄉(向)背,花有低昂,絪緼相成,发为余润,而花光艳逸,晔晔灼灼,使人目识眩耀,以此仅若生意可也。”[19]225可见徐熙笔下牡丹不但花色艳丽,更展现了植株“叶有向背,花有低昂”的自然姿态。这一进步又应与日常的观察写生密切相关。徐熙“善花竹林木、蝉蝶草虫”,即“多游园圃,以求情状,虽蔬菜茎苗,亦入图写。意出古人之外,自造于妙。尤能设色,绝有生意”,而至“神妙俱完”[21];“善画牡丹”的后梁于兢更在幼年从学时“因睹学舍前槛中牡丹盛开,乃命笔仿之,不浃旬,夺真矣”[22],则唐末或已有此风;再如入蜀之滕昌祐起初“攻画无师,唯写生物,以似为功而已”,又“常于所居树竹石杞菊,种名花异草木,以资其画”[23];即便“生意未许全株,折枝多从定本”[22]97的赵昌也为画花而于“每晨朝露下时,绕栏槛而谛玩,手中调采色写之。自号写生赵昌”[24]。唐末五代及北宋诸家对“写真”的追求大开写生花卉草木之风,影响深远①北宋郭熙在《林泉高致》中提到:“学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。” 可见观察实物应已成为时人习画花木的重要手段之一。,晚唐以降的墓葬中也确实可见更具生意自然之态的折枝花(图9)。因而《簪花仕女图》中的扇面折枝牡丹亦应更近于这一背景下所诞生的写生花木。

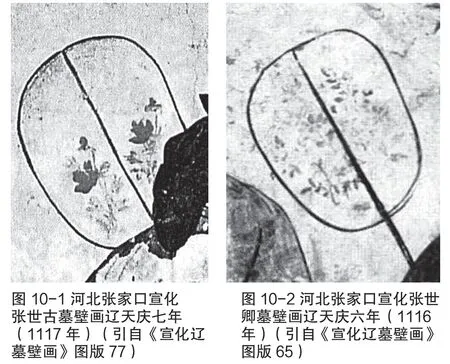

值得一提的还有,内蒙古吐尔基山辽墓所出嵌宝鎏金包银漆盒内“赏乐图”中的长柄团扇仍饰水禽相对,同属早期辽墓的内蒙古代钦塔拉M3 出土的罗地团扇扇面花鸟也为轴对称模式。而辽晚期张世古墓《备茶图》中的执扇左右扇面虽内容一致,所绘花草却已非对称式样(图10:1),同时期张世卿墓壁画扇面折枝花(图10:2)的自然疏朗更似与《簪花仕女图》所绘相仿。但遗憾的是,囿于文献与图像资料的不足,有关扇面写生花鸟的出现及流变的研究仍十分有限,也还不易确定《簪花仕女图》所见扇面折枝牡丹在画史中的具体地位。③单名侍者持长柄扇的形象在唐五代以后依然不少见,如江西赣州慈云塔藏纸本设色画、山东莱州南五里村宋墓壁画、内蒙古敖汉旗喇沟辽墓壁画、南宋《盥手观花图》、宋摹本《韩熙载夜宴图》、河南登封王上村元墓壁画等处都有描绘,但扇面饰折枝花者已不多见。

图9 唐末北宋墓葬中的折枝花

图10 宣化辽墓壁画团扇折枝花

三、《簪花仕女图》与周昉传派试辨

与宋元以后仕女画日趋盛行的纤细、病弱不同,《簪花仕女图》中的女子无一不丰艳、圆润,确有几分唐人笔意,而周昉的绮罗人物又是其中翘楚,在《唐朝名画录》中位列神品,也难怪清人著录将此画归于周昉名下。虽经由今人的多番比对研究,可基本确定此画断非周昉手笔,但仍有学者依照画史中对周昉仕女画的形容描述,认为其或是周昉仕女的典型模式,或为周昉传派的作品[1]318[25][26]。

古人绘画极重粉本一类,唐墓壁画及石椁线刻画中就常有姿态服饰相同的人物,明显依照同一粉本而绘[27]。粉本的广泛使用还应在客观上促进了某类人物画样的广为流传。从新疆吐鲁番出土的一件颇为独特的唐代纸本“仕女图”(图11)中亦可略看出些端倪。该图左侧有墨书言:“九娘语四姊,儿初学画,四姊忆念儿,即看。”可知此当为初学画的“九娘”所作之“自画像”,寄送“四姊”以兹念想。按理,此类自画像应凸显人物的个性特征,但该画中人物的姿容风格却仍近似莫高窟第45 窟南壁观音经变中的女子(图12)[28]。由此不难看出古时某一样式在一定时期内对人物绘画的影响。

唐张彦远《历代名画记·唐朝下》谓周昉“初效张萱画,后则小异,颇极风姿”[29]。张萱曾任开元史馆画直,又有以虢国夫人为题材的作品传世,可知大约活跃于盛唐中晚期,其笔下丽人应近于这一时期的贞顺皇后敬陵和让皇帝李宪惠陵壁画、石椁等处所绘秾丽丰肥的女子。师法张萱的周昉虽已是中唐时人,但从“初学张萱,后有小异”的描述仍反映出其笔下仕女应极类张萱所绘,即便不同也仅是“小异”而已,恐未有重大变革①《历代名画记》还特意提到周昉“妙创水月之体”,则其应于水月观音样式方有所创制。,而依旧以丰厚艳丽著称,宋人即称其《按筝图》乃“人物丰秾,肌胜于骨”[19]448。《宣和画谱·人物二》还提到:“世谓昉画妇女,多为丰厚态度者,亦是一蔽。此无他,昉贵游子弟,多见贵而美者,故以丰厚为体。”[17]59-61可见周昉仕女风格的形成除继承张萱的仕女样式外,还离不开社会环境的影响:一方面当然是由于其“游卿相间,贵公子也”的身份经历,是故所绘“全法衣冠,不近闾里”;另一方面则取决于“关中妇人,纤弱者为少”的客观条件。而周昉之所以出类拔萃,固然是因为他在创作中善于捕捉人物的情思神态②《唐朝名画录》载周昉曾与韩干同为赵纵画像,赵夫人谓韩干所绘“空得赵朗状貌”,而周昉则“兼移其神气,得赵郎情性笑言之姿”。事并见《太平广记》引《画断》文及《宣和画谱·人物二》。,故“至其意秾态远,宜览者得之也”,但主要活跃于代宗大历至德宗贞元年间的周昉能在长安及地方都取得相当的知名度,应首先说明其作品迎合了这一时期观众的喜好,《广川画跋》亦曰:“昔韩公言‘曲眉丰颊’,便知唐人所尚以丰肌为美,(周)昉于此时知所好而图之矣。”[19]448

唐德宗爱女唐安公主墓壁画绘制于兴元元年(784),画中人物应代表了当时长安地区所崇尚的主流审美。其中侍女上身着衫,下着长裙,裙仍系至腋下,衫则挟于裙内,衬托出她们丰腴健硕,圆润雍容的身姿体态,颇具盛唐遗风(图13)。此时也正值周昉绘画的活跃期,正如墓中花鸟画有可能受边鸾的影响[1]384-385[30],由该壁画侍女的形象也当可想见周昉笔下丽人的体貌是怎样的一番丰肥富丽。反观《簪花仕女图》所绘佳丽,面部虽丰腴圆润,身形却已显纤长,而诃子掩胸,裙系胸下,外披大袖等装束所反映出的更是晚唐甚至五代风尚[31],显然与中唐时期依旧流行且越发宽大的系胸长裙,及由此反映出的丰腴健硕是截然不同的两种审美。所以《簪花仕女图》和周昉所绘仕女样式恐怕已经没有太大关系了。

周昉的绮罗人物对后世影响颇深,更屡被效仿承袭,南唐画家周文矩即其中之一。宋郭若虚《图画见闻志·人物门》云:“周文矩,……工画人物、车马、屋木、山川,尤精仕女,大约体近周昉而更增纤丽。[21]73米芾《画史·唐画》言:“江南周文矩士女,面一如昉,衣纹作战笔,此盖布文也,惟以此为别。昉笔秀润匀细。”[32]《宣和画谱·人物三》亦称:“周文矩,……善画,行笔瘦硬战掣,有煜书法。工道释人物、车服、楼观、山林、泉石,不堕吴曹之习,而成一家之学。独士女近类周昉而纤丽过之。”[17]69-70可见周文矩不仅在绘画技法方面有所突破,因“战笔”的运用而独树一帜,且能在大部分题材中“不堕吴曹之习”并自成一家,但所绘仕女却仍“体近周昉”或“面一如昉”,只是更添纤丽而已。是故周文矩虽去周昉活跃的时代已远,但无疑应仍是周昉传派的代表画家。

图11 纸本水墨淡彩《仕女图》 新疆吐鲁番出土 瑞典斯德哥尔摩人类学博物馆藏

图12 观音经变中的女子 敦煌莫高窟第45 窟壁画(引自《敦煌石窟全集25:民俗画卷》图69)

图13 壁画《侍女图》 陕西西安东郊王家坟唐安公主墓出土(引自《唐墓壁画珍品》第126 页)

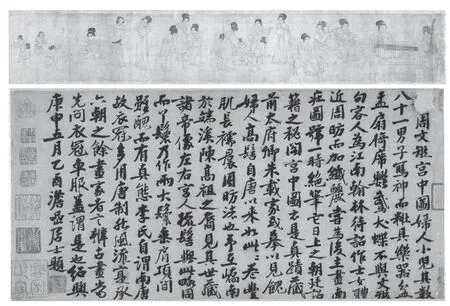

图14 周文矩《宫中图》(宋摹本)残卷及卷后题跋 美国克里夫兰美术馆藏

而周文矩所绘仕女,尚有《宫中图》一卷或可一窥其貌。今本《宫中图》已分割为四段,一段藏于意大利哈佛大学意大利文艺复兴研究中心,另外三段分藏美国克里夫兰美术馆(图13)、哈佛大学福格博物馆和大都会艺术博物馆。其中克里夫兰美术馆所藏一段卷后有题跋曰:

□周文矩《宫中图》。妇人小儿其数八十,一男子写神,而妆具、乐器、盆盂、扇、椅、席、鹦鹉、犬蝶不与。文矩,句容人,为江南翰林待诏,作仕女体近周昉而加纤丽。尝为后主画《南庄图》,号一时绝笔。他日上之朝廷,诏籍之秘阁。《宫中图》云是真迹,藏前太府卿朱载家,或摹以见馈。妇人高髻自唐以来如此,此卷丰肌长襦裙,周昉法也。予在峤南,于端溪陈高祖之裔见其世藏诸帝像,左右宫人梳髻与此略同。而丫鬟乃作两大鬟垂肩项间,虽丑而有真态。李氏自谓南唐,故衣冠多用唐制。然风流实承六朝之余。画家者言辩古画当先问衣冠车服,盖谓是也。绍兴庚申五月乙酉,澹喦居士题。

绍兴庚申年即公元1140 年,“澹喦居士”为北宋末南宋初人张澂之号。题跋首字有缺,就下文“或摹以见馈”看当是“摹”字,则现今所见实为宋人摹本。①有关这一题跋真伪的考辨,可参见何惠鉴《澹岩居士张澄考略并论<摹周文矩宫中图卷>跋后之“军司马印”及其他伪印》(载《上海博物馆集刊(四)》,上海古籍出版社,1987 年)一文,该文还推测此画临摹时间的下限最迟不会晚于北宋末年徽宗宣和、政和之际。虽是摹本,但因其时去南唐未远,作品的面貌与张澂的述仍应颇具参考价值,相较后人记录的可信度无疑也更高。从题跋内容看,《宫中图》原画在当时即被认为是南唐周文矩的真迹,张澂还提到图中女子发式与时人“世藏诸帝像”中宫人发髻略同,也是一力证。今本《宫中图》中的女子面庞圆润,丰肌秀骨,所着长裙亦系至腋下,衫子下部挟于裙内,无论体态还是服饰都十分近于中晚唐仕女之风尚,亦当更接近周昉笔下的丰腴仕女,正可谓“丰肌长襦裙,周昉法也”(图15)。但图中人物较之唐墓壁画中的女子也确实有所轻减,动作姿态更显妩媚多样,似亦合周文矩之仕女“大约体近周昉而更增纤丽”。陈葆真女史还指出有学者曾留意到此卷表现了周文矩所擅长的“颤笔”技法[33]。由此可见,这卷《宫中图》应当才是更能代表周昉传派艺术风貌的作品。

图15 周文矩《宫中图》(宋摹本)(局部)

陈葆真还提出,周文矩仕女“大约体近周昉而更增纤丽”是指既学周昉而又有新造型,《簪花仕女图》或即其“新的创意”,并认为该卷“可能与周文矩的仕女新样具有极密切的关系”,图中所绘高髻簪花,额贴花黄之俗“正反映了当时南唐后宫所流行的装扮样式”[33]249-257。这一卓有创见看法的确令人耳目一新。不过,目前尚无过硬的证据表明《簪花仕女图》也同样出自周文矩之手,而依前文分析,“体近周昉而更增纤丽”在《宫中图》当已有所反映,且周文矩似仅在“战笔”的运用上与周昉“惟以此为别”,换言之则二者的仕女画应有较高的相似度,恐怕未必有什么“新样”。而若将《簪花仕女图》与之相较,所绘仕女虽都可称得上丰硕富丽,但两幅作品中的女子无论体态、服饰还是整体风格间的不同皆一目了然,仍难以视作同一体系。故而《簪花仕女图》与周昉原作及其传派在人物塑造和绘画风格等方面都应存在不小的差距,就目前证据而言当不宜将其视作周昉作品的摹本或是传派画家的作品。

四、余论

最后,还想稍微就《簪花仕女图》的画面构成做出一蠡测。在早年间进行重新装裱的过程中发现,此画其实是由三幅较小的画面拼接而成,白鹤小犬又有移动配合的痕迹,并认为原先可能被装裱于同一屏风的不同屏扇上。[25]163但这三个部分的画面构图及内容似与唐代仕女屏风画形制稍有不符,原先恐不一定为屏风所用。而据画面构图较为完整这一特点看,《簪花仕女图》原本极有可能是一幅完整的作品,只是在流传中被割裂并又重新装裱。宋人洪迈《夷坚志》中“程老枕屏”的故事或可以提供一些启发:

乡人程景阳夜卧,灯未灭,见二美女,绾乌云髻,薄妆朱粉坐于旁,戏调备至,加以狎媟。程老年已高,略不答。二女各批一颊孥撼之,乃去。明日视之,伤痕存焉,儿曹不知何怪。久之,因碎所卧枕屏,方于故画绢中得二女,盖为妖者,亟焚之。[34]

此虽为志怪,却说明宋人在制作屏风时会将从前的旧画加以裁剪用作内衬。巧的是,故事中枕屏内的旧画绢上亦绘美人。故有理由推测,《簪花仕女图》最初或同是一整幅绢画,甚至可能是长度更长的卷轴,后因某些原因被分割用作屏风内衬或作他用,再后来又偶然得以重见天日并被重新装裱和收藏。当然,这仅是一个不成熟的猜测,尚待更多材料的发现与论证。

五、结语

经由对画中人物风格的分析,可知《簪花仕女图》所表现的应非周昉或其传派之仕女样式,而红丝蝇拂子和扇面折枝牡丹则似将画作时代指向唐末五代乃至宋初,但这不仅无损于此画作为传世仕女图之珍的价值,反而在花鸟人物画皆转型发展的唐宋之际,更突显其特有的珍贵。

时光如水,漫漶了多少妙笔丹青。画中的六位丽人,簪花持扇,有幸从古时静立至今。她们身边的辛夷怪石,猧子仙鹤,也仿佛依然守护着那份安逸祥和。光阴荏苒,不知有多少目光曾驻留于这方岁月静好,而前贤时修的引经据典,论证挖掘,则使今人能更接近《簪花仕女图》的丰腴绮丽,仪态万方。本文讨论这三个小题目虽尚不能完全解决作品断代等关键问题,但至少希望能丰富画作鉴赏解读的思路和视角,也期待新的发现与研究能展现佳人们移步回眸间的更多信息。①文章初稿曾提交“首届全国画学文献学术研讨会”,由张长虹先生评议,与会的于静芳女史、程国栋先生、李程先生提出了宝贵意见。拙文还蒙黄小峰先生、左骏先生指正,学友王依农、黄松涛先生也提供诸多帮助,特此致谢!

——中国仕女图画展