被“发明”的传统:饿狼传说

郭建

祭坛画《古比奥之狼》

文艺复兴初期,锡耶纳画派的画家萨塞特有一幅名作《古比奥之狼》(1437-1444)。这幅画是一幅庞大的祭坛画的一部分,描绘了阿西西的圣弗朗西斯传奇一生中的一個场景。传说,圣弗朗西斯于1220年来到小镇古比奥,此时小镇正被一头凶猛的狼围困。起初,这头狼只是抓走小镇的牲畜,但不久之后,它就开始伤人、吃人了,因此镇上的人家都不敢开门,更不敢出城。圣弗朗西斯和他的几个追随者闻听此事后,就来到这头狼的巢穴附近,狼跑过来,露出牙齿,做出骇人的样子。弗朗西斯拿出十字架,并以上帝的名义命令它,狼变得安静了,朝弗朗西斯走去,将头放他的在腿上。弗朗西斯和狼约定:如果它不再骚扰古比奥人,就可以每天得到食物,狼伸出爪子同意了。弗朗西斯和狼一起回到古比奥,在震惊的民众面前,由公证人起草了誓约。

在萨塞特的画中,那头狼安静而温顺,但实际上,在当时人们的心里,狼是最邪恶的生物。

仇恨与尊重

人类对狼的敌意早在畜牧业产生的时候就出现了。狼是早期牧民的天敌,不过它们几乎从不攻击人类,只捕食牲畜,尤其是绵羊。晚上牧羊人会凝视黑暗守卫羊群,一点风吹草动就会吓坏他们。古罗马诗人维吉尔在《农事诗》中说,狼的嚎叫带来恐惧,而那些受惊的、流血的羔羊更会激起饥饿狼群的食欲。

农人和牧民们尝试各种方法试图阻止狼群。罗马农艺师科鲁迈拉建议挑选正值盛年的牧羊犬守护羊群,最好挑选白色或浅色毛皮的牧羊犬,因为它们在黑夜中特别显眼。在古希腊作家朗戈斯的《达夫尼斯与赫洛亚》中,村民们挖坑设下陷阱,也没能捉住那头一直在威胁羊群的母狼。

人类对狼的恐惧不断增长,逐渐成为一种仇恨。在地中海和近东地区,狼被视为最残忍的野兽,是文明与善良的对立面。狼也被视为人性中最不人性的那一面的隐喻,也成为人类残酷天性的镜像。那些威胁社会秩序、违反公认准则的人就会被诅咒为“像狼一样”。随着时间的流逝,“狼人”和“狼女”开始在文学中出现。尽管不同文化之间存在差异,但对于狼和狼人的描述都是类似的。

在古人心中,狼最重要的特征是暴力和残忍,它们自私、缺乏仁慈。古希腊抒情诗人品达用狼的形象来描述敌人。在更多作家笔下,“残酷”的狼成了暴政的象征。柏拉图在《理想国》中说,就像狼品尝过鲜血变得更加残暴一样,暴政也会让暴君更加暴虐。在《伊索寓言》中,当羔羊为自己辩护时,被狼打断,它拒绝聆听,因此,毫无正义感的狼就是专制暴君的代名词。

因为狼又聪明又贪婪,所以古人还用它们来比喻狡猾的缺乏道德约束的人。一本拉丁语的寓言集中记载了这样一则寓言,一头狼特别聪明,它学会了阅读,又特别贪吃,所以当要求它说出以“ A”开头的字时,它立即回答“agnellum(羔羊)”。狼那种缺乏节制的欲望,在人们看来通常具有性的暗示。例如,在《达夫尼斯与赫洛亚》中,放牛人多尔康披上狼皮,躲在灌木丛中,希望能在赫洛亚牧羊时吓到她,但是却激怒了她的牧羊犬,被一通猛追。

有时候人们还将狼与女性,或更确切地说,与女性的性欲联系起来。在苏美尔史诗《吉尔伽美什》中,同名英雄拒绝了女神伊什塔尔的求爱,理由是伊什塔尔已经把她以前的很多情郎变成了狼。在荷马史诗《奥德赛》中,奥德修斯发现女巫喀耳刻居住的地方——被浓密森林环绕的一栋大房子周围有很多狼出没,后奥德修斯发现这些狼原来都是人。在这里,古希腊人用狼来暗示女性的性欲更“兽性”,因此也剥夺了男人的人性。

虽然人们对狼充满敌意,但同时对它们也满是钦佩。古时的人经常将狼与尚武精神联系在一起,有时候甚至觉得狼具有神圣的意味。战神玛尔斯曾经化身为狼,古罗马人每年在纪念战神的节日期间,都禁止猎杀狼。

有些文化甚至将狼置于神话的中心位置,母狼是养育该民族的母亲,是一个最常见的主题。在神话中,由狼抚养的人类孩子会变得更加凶猛。这类神话中,最著名的是罗马城的奠基人罗慕路斯和他的弟弟雷穆斯的故事,兄弟两人被抛弃后,被一头母狼哺乳长大。类似的故事还有很多,古波斯有祆教创教人琐罗亚斯德的传说,据说,年幼的琐罗亚斯德先得牛马庇护,再由母狼喂养。不过由于狼在祆教教义中属于恶魔之兽,所以祆教徒把这个故事略加改造,说母狼把琐罗亚斯德接纳进狼窝以后,专门去抓了一只母羊来喂养他。

传说,乌孙王昆莫也是被母狼乳养长大的,《史记·大宛列传》中说,昆莫之父所在的小国为匈奴所灭,婴儿期的昆莫被丢弃在野外,“乌嗛肉蜚其上,狼往乳之,(匈奴)单于怪以为神,而收长之。”昆莫长大后率旧民复国,即乌孙国。古日耳曼也有很多同类型的传说,比如条顿英雄齐格弗里德,传说他的母亲在生下他之后就去世了,他靠着一只母狼的乳养才得生存。

基督教与猎狼运动

随着基督教在欧洲统治地位的到来,人们对狼的平衡态度被打破了。与古代地中海地区的其他牧民社会一样,犹太人也对狼充满敌意。但是,就像罗马人一样,他们在狼的凶狠中也发现了理想的战士形象。《旧约·创世记》中说,雅各和拉结的小儿子便雅悯“是个撕掠的狼”,并非为了诋毁,而是为了强调其部落的好战特性。犹太人甚至在狼那毫不仁慈的性情中发现了神圣的意味。例如,在《旧约·耶利米书》中,将神对罪人的惩罚与狼的愤怒相提并论。《旧约》也不断提到一条预言说,有一天,豺狼必与绵羊羔同居,这不仅是上帝的怜悯,也意味着即使是狼也能被救赎。

17世纪巴洛克派画家鲁本斯的画作《狩猎狼与狐》。

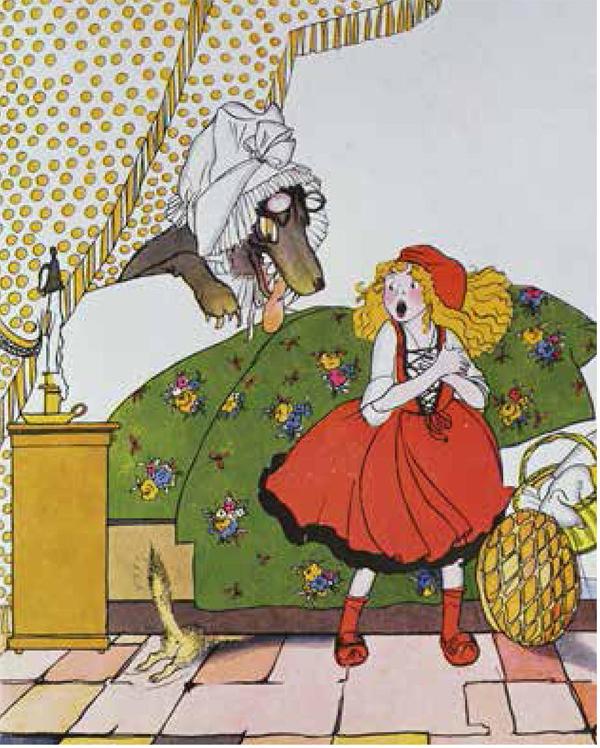

《小红帽》插图。

随着基督教的发展,在认为狼兇猛、狡猾、缺乏节制的同时,却开始否认之前人们对狼的崇敬。在整个《新约》中,都用狼来比喻人性的邪恶,而且把狼隐喻为基督的仇敌。耶稣的信徒就“如同羊进入狼群”。假先知“外面披着羊皮,里面却是残暴的狼”。那些逼迫耶稣信徒的人是“野狼”。

古代社会对狼的敌意中也包含着对狼的容忍和钦佩,但随着基督教逐渐成为正统宗教,这种容忍和钦佩的感情消失了,从叙利亚地区开始,猎狼活动开始遍及整个地中海地区。到了9世纪,猎狼,特别是为出身高贵的人猎狼,几乎已被视为一种宗教义务。尽管像圣弗朗西斯这样的圣徒宣扬对动物仁慈,但也并没有削弱这个趋势。

中世纪各国都会设置捕狼奖金,而且一头母狼的奖金会翻倍。大多数中世纪的农民较少受到文学修辞和教会讽喻的影响,他们居住在恶劣的环境中,容易受到动物猎食行为的影响。群狼是以野外的鹿和其他动物为生的,它们找到的猎物,一般都生存在远离村庄的地方;而那些捕食农民家畜或伤害人身的狼,总是与狼群走散的孤狼。 此外,疾病尤其是狂犬病,是人们疏远狼的另一原因。狂犬病几乎算得上是一种很独特的疾病,一旦受害者显示出症状,比如,口吐白沫和对水的恐惧,那么死亡就几乎不可避免。

猎狼活动在不列颠群岛尤为普遍,这是因为群岛的大部分地区被茂密森林所覆盖,狼的数量异常多,而且,由于英国养羊业盛行,狼的食物充足,因此数量更庞大。狩猎狼的季节通常选在结冰季,以便对饥饿瘦弱的狼群造成最大的打击。从10世纪开始,英国国王经常要求各地的封臣进贡狼皮或狼舌,以表达敬意。后来,爱德华一世下令消灭领土内所有的狼,到了1500年,狼在英国实际上已经灭绝了。

在欧洲其他地方,猎狼的过程速度要慢得多,但结果却一样。托尔斯泰在《战争与和平》(1869年出版)中描写了俄罗斯贵族们用猎狼犬来猎杀狼的情节,说明狼在俄罗斯还是不少的,但是在18世纪后期,法国、德国、意大利、西班牙和低地国家的狼基本已经绝迹。

被“发明”的传统

狼变得越来越罕见了,对狼的敌对情绪却越来越强了。在整个欧洲出现了无数荒唐的有关邪恶之狼的故事。这些离奇的想象只能说明人类与自然世界日益疏远,与狼的接触正在断绝。在故事中,雄狼取代了母狼,人类而不是牲畜成为了它们的猎物。在萨塞特的画中,草地上散落着人类的尸体,就在说明这一点。

在英国的威尔士,当地人津津乐道猎犬格莱特的故事,讲述的是狼想吃掉领主的小婴儿,而猎狗把孩子救下,却被主人误杀。这个故事告诉世人,狼是吃人的。法国作家查尔斯·佩罗重写编订了民间故事《小红帽》(1697年),佩罗在《小红帽》中特别注明:“小女孩,不要半途停下脚步,也不要相信陌生朋友,好色的野狼可能随时出现”——从那以后,“色狼”便成了“好色男”的代称。像《小红帽》这样的警世故事,已经腐蚀了数代儿童对狼的形象的感知。在谢尔盖·普罗科菲耶夫的交响乐《彼得与狼》(Peter and the Wolf,1936年)中,大灰狼是凶残可恶的,表达它的音乐是用三只圆号吹奏出来的,从音色、音量和音调上,都有一种阴暗的感觉。

人们还把狼与黑魔法、恶魔联系在一起。在15世纪和16世纪的“猎巫热潮”中,狼人也扮演着重要角色。在17和18世纪,狼人传说达到了顶峰。到了19世纪,狼人和吸血鬼结伴出现在哥特恐怖小说中。那些狼人因为失去人性而成为可怕的、嗜血的野兽,他们用利齿杀戮或感染男人、 女人和小孩。

即使在今天,对于狼的那种非理性的仇恨依然存在。有环保组织试图将狼重新引入英国、法国和比利时,但是遭到了激烈的反对。司空见惯的狼的刻板形象已经成为人类系统消灭它们的借口。

让我们重新回到萨塞特的画作中。大多数人不是圣人,大多数的狼也不是吃人成性的野兽。只要我们尊重它们,让它们有机会以牲畜以外的其他动物为食,那么人与狼也许就能和谐地生活在一起。