长江马鞍山河段小黄洲左汊口门区河势演变及守护方案

李 丹

(安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司,安徽 合肥 230088)

长江马鞍山河段位于长江下游安徽省境内,上起东、西梁山,下至慈姆山,全长约36km,呈两端窄、中间宽的顺直分汊形态,自上而下分为江心洲和小黄洲两个分汊段。十几年来,马鞍山河段河道冲刷较明显,崩岸频繁,且强度较大,对局部河势稳定、防洪安全及岸线利用等带来不利影响,同时,上述变化已对小黄洲左右汊分流比、下游段河势造成一定影响。本文结合小黄洲汊道河势演变特征及近期河道演变特点,结合生态环境要求,并根据已有工程经验和最新研究成果,确定长江马鞍山河段河势控制工程即小黄洲左汊口门区护底、护岸方案。

1 小黄洲汊道河势演变

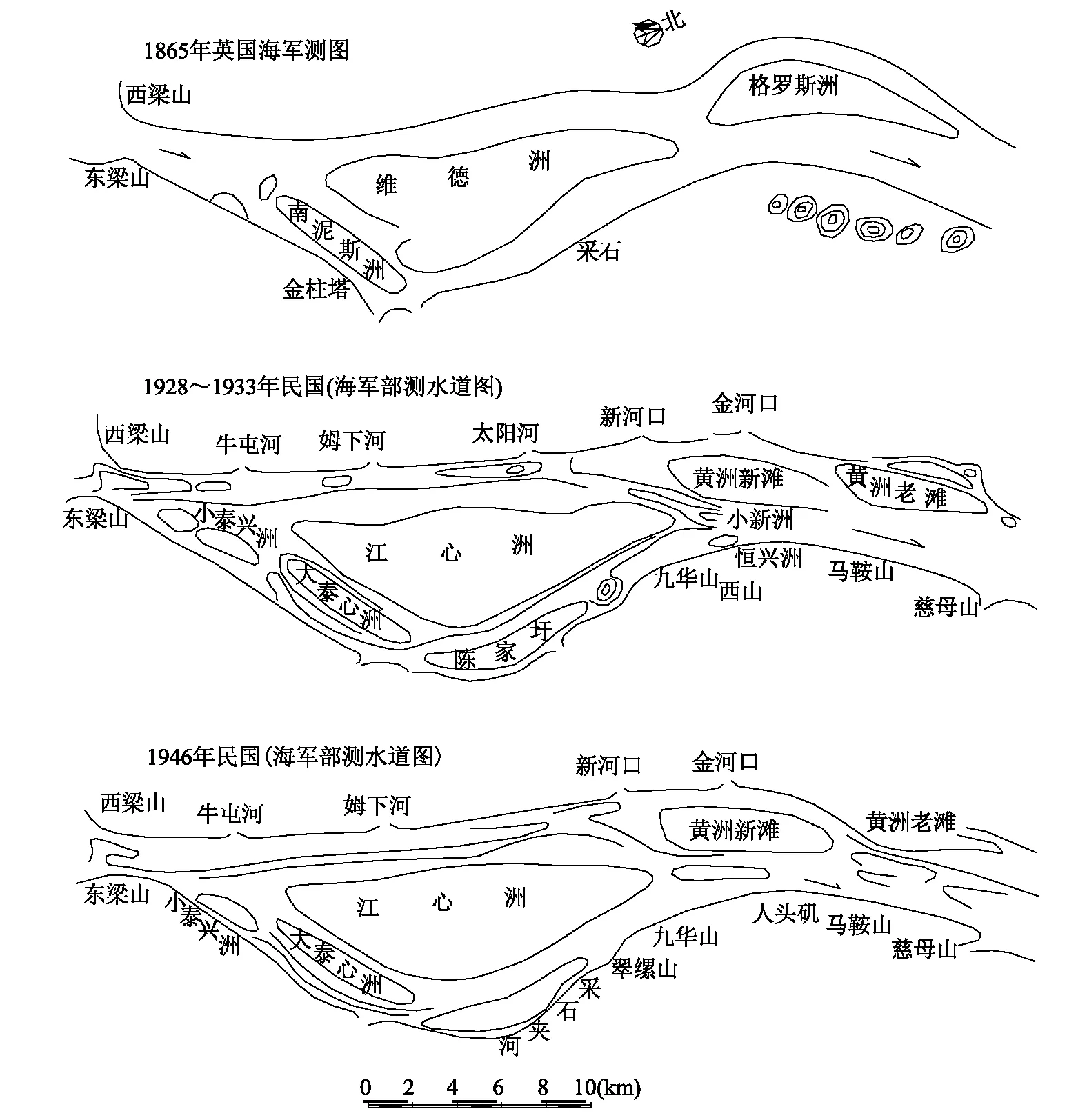

1.1 历史演变

马鞍山河段历史演变如图1所示。从宏观看,历史上小黄洲所处马鞍山河段的历史演变具有长江中下游分汊河道所普遍具有的三个特征:江心洲合并或并岸,支汊数目减少;河槽逐步束窄;主支汊交替发展。1865年,马鞍山河段的分汊形势已经形成,到1933年,江心洲右汊进口段大、小泰兴洲淤长上提,江心洲左汊则因左岸崩退而展宽。黄洲老滩淤展下延,渐趋右岸,其上游又出现黄洲新滩。右岸九华山边滩下游淤积了一个小新洲,九华山边滩上游淤有陈家圩洲。1946年,黄洲老滩与左岸并接,即目前的大黄洲,黄洲新滩则继续淤长,其后经过围垦,成为小黄洲。

1.2 小黄洲汊道段演变

1.2.1小黄洲右汊发展过程

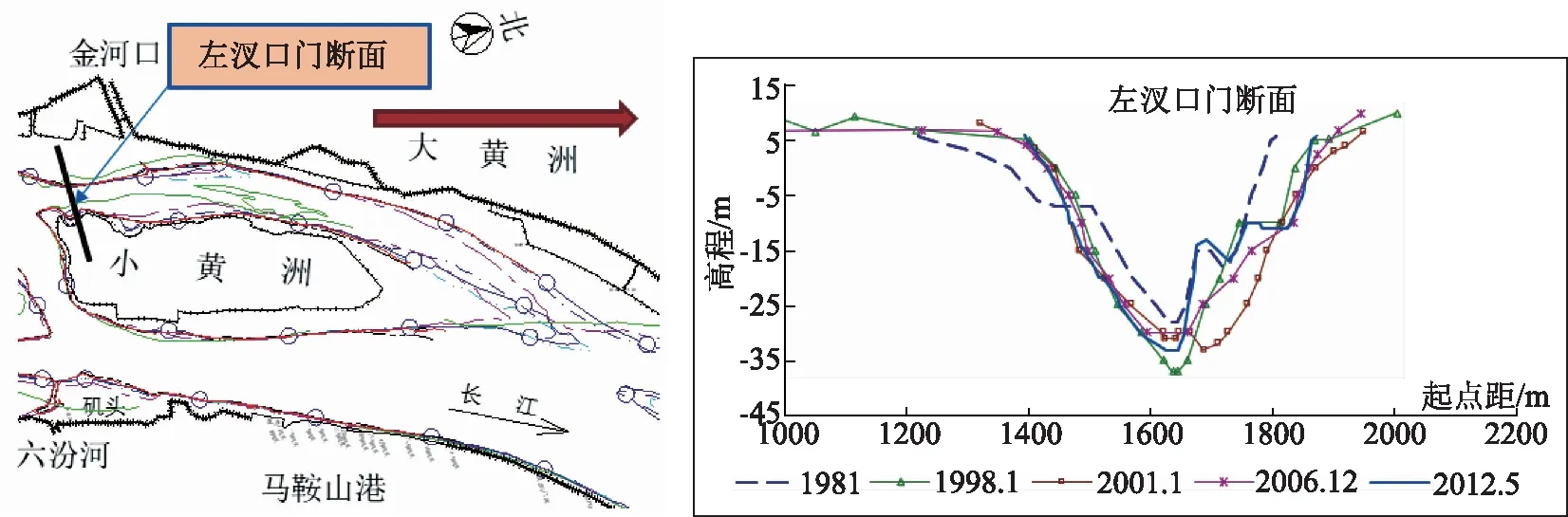

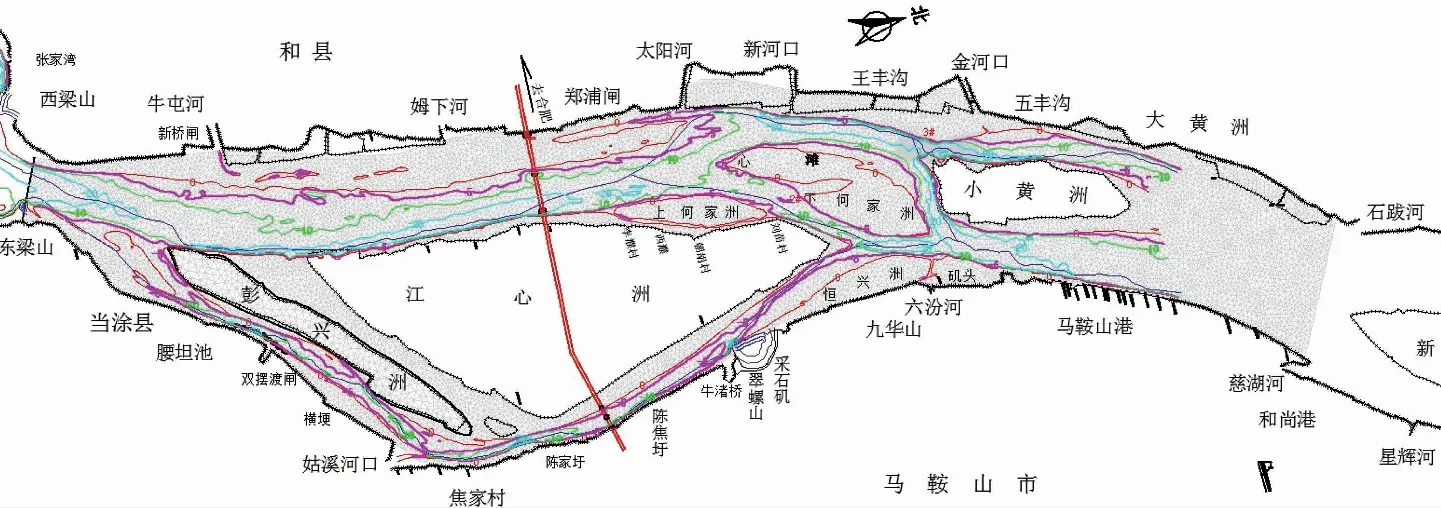

小黄洲左汊分流比变化见表1,从表1中可以看出,1959—1976年,由于上游河势变化,导致左汊口门缩窄,进流条件恶化,左汊分流比减小,汛期分流比由约15%下降到5%左右,左汊处于萎缩阶段。1976年后,小黄洲左汊口门扩大,进流条件改善,汛期分流比增加到10%左右,左汊处于发展阶段。从图2可以看出,20世纪80年代后,江心洲左汊主流在新河口至王丰沟一带贴岸下行,主流顶冲点逐渐下移,有利于小黄洲左汊进流,口门河床冲深展宽,分流比逐年增大。马鞍山河段一期整治工程实施后,左汊仍缓慢发展,汛期时分流比约为25%。

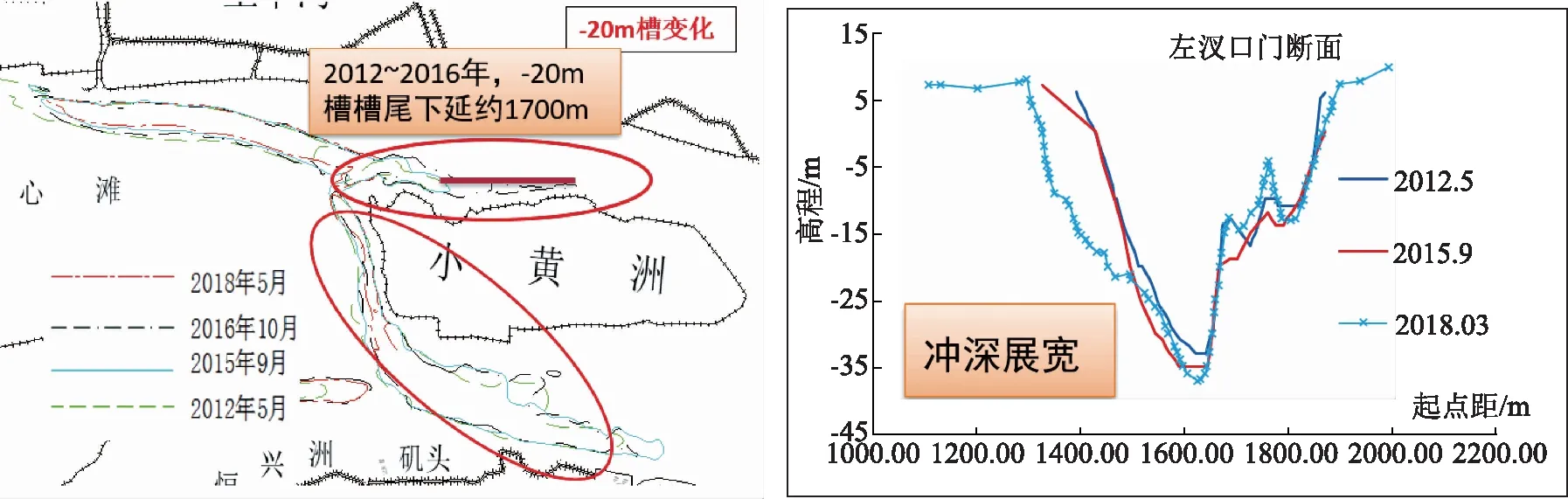

小黄洲汊道-20m等高线变化如图3所示。从图3看出,2012年来,小黄洲左汊呈整体冲刷的态势,尤其是小黄洲进汊口门冲刷发展。小黄洲左汊分流比由2013年25.4%变化为2018年32.86%。小黄洲右汊分流比减小,该汊道河床以淤积为主。

1.2.2小黄洲头及左、右汊河床平面冲淤变化

(1)小黄洲洲头过渡段

2012年来,该汊道整体呈淤积萎缩的态势,下何家洲左缘中下段及洲尾淤积后退的幅度大于对岸小黄洲右缘中上段,深槽的淤积幅度大于岸滩,深泓位置变化不大。

图1 马鞍山河段历史演变图

表1 小黄洲左汊实测分流比变化表

(2)小黄洲左汊

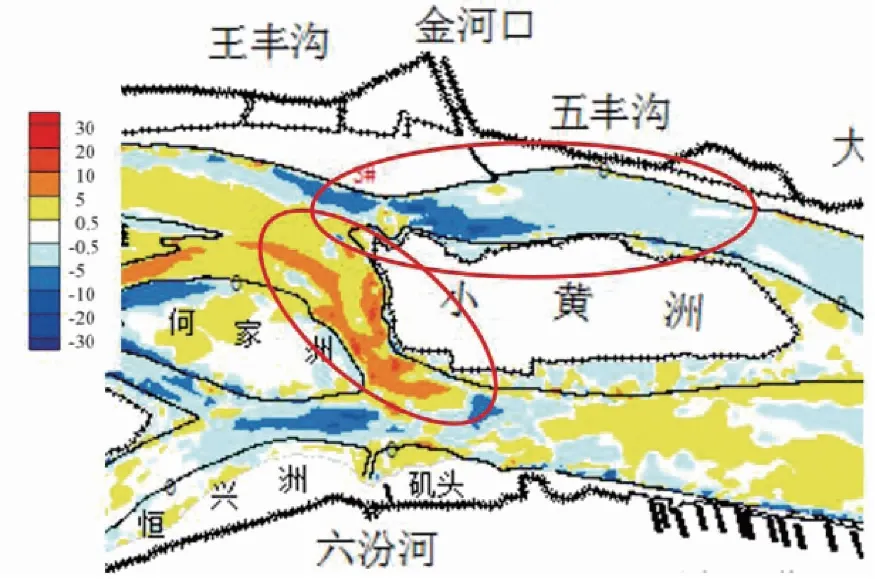

2012年来,小黄洲左汊呈整体冲刷的态势,尤其是小黄洲进汊口门冲刷发展,2012—2016年,平均冲刷10~20m,局部冲深超过20m,-20m等高线扩大至小黄洲左缘中上段,-30m槽进一步冲刷,河床最深处冲深至-34.9m。2016—2018年,口门河床进一步冲深,局部河床冲深超过10m。

(3)小黄洲右汊

小黄洲右汊2012年来冲淤变化幅度相对较小,由于分流比减小,该汊道河床以淤积为主,主要为主槽淤积。从特征等高线来看,2012—2016年,该汊0m岸线基本稳定;-20m深槽萎缩,-20m槽面积由2012年20.4万m2,2016年变化为19.3万m2。

图2 小黄洲汊道0m岸线变化图

图3 小黄洲汊道-20m等高线变化图

图4 小黄洲汊道2012—2016年平面冲淤变化图

1.3 小黄洲汊道段分析及预测

1.3.1小黄洲汊道段演变分析

小黄洲左汊进流条件趋好,分流比持续增加主要有两方面的原因。

(1)上游江心洲左汊主流摆动是分流比增加的根本原因。近年来,主流进入江心洲左汊后,贴江心洲左缘下行;主流贴岸使得江心洲左缘中上段崩退,由于弯道环流等作用,江心洲左缘泥沙随水流运动至牛屯河边滩落淤;牛屯河边滩的淤长下延促使江心洲左汊主流过渡段不断下移,太阳河口附近主流顶冲点逐年下移,太阳河口-王丰沟一带贴岸主流顺势下延,小黄洲头主流分流点也随之下移,左汊口门面迎主流,使得该汊道分流增加。

(2)小黄洲左汊口门河床展宽、深槽刷深进一步促进了该汊道进流增加。从马鞍山河段-10、-20m等高线以及小黄洲左汊口门典型断面变化可以看到,2012年来,小黄洲左汊口门河床向左侧展宽,深槽刷深,河道形态的变化向着有利于左汊进流的方向发展。

小黄洲头主流过渡段(下何家洲与小黄洲之间的汊道)2012年来分流比减小幅度较大,由2013年3月51.63%减小至2018年6月27.85%,减小幅度为约46%,该汊道淤积主要有几方面的原因:①心滩头部距离冲刷后退,河道形态更有利于心滩右汊进流,心滩左汊分流减小;②小黄洲左汊口门扩大,有利于进流,该汊道的分流比持续增大;③心滩与下何家洲尾部淤积,不利于该汊道进流。分流比迅速减小导致该汊道淤积,2012—2018年,该汊道河床最大淤积超过20m。

1.3.2小黄洲汊道段演变分析预测

小黄洲汊道近期仍将维持左汊为支汊的分流格局,但小黄洲左汊的分流比仍将呈增加的态势。由于上游主流顶冲点仍有下移的趋势,河势进一步向着小黄洲进流有利的方向发展,该汊分流比将会持续增大,且增大的幅度与上游主流顶冲点下移的幅度密切相关;同时,小黄洲过渡段将保持淤积的态势,导致小黄洲右汊分流减少。

2 河势守护方案

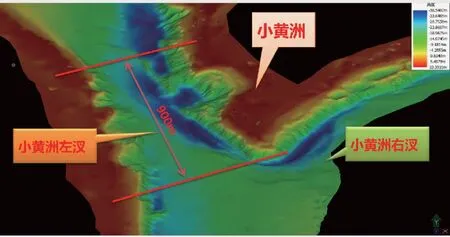

综合河道演变分析及预测情况,为控制和稳定小黄洲左汊分流比,进一步遏制小黄洲左汊的发展,维护小黄洲汊道的稳定,在小黄洲口门实施控制工程尤为必要。结合数学模型及物理模型的定床、动床的单项工程研究成果,通过建立小黄洲左汊口门水下地形三维模型,如图5所示,确定河势控制工程布置在小黄洲左汊口门上段,该处河道相对较窄,0m高程河宽约400~500m,护底工程长约900m,左右两侧分别与左侧的新河口-金河口护岸工程、右侧的小黄洲头及左缘护岸工程相衔接。

图5 左汊口门护底段三维平面图

小黄洲左汊口门控制工程采用小黄洲左汊口门护底及左右岸护岸工程方案。小黄洲左汊口门护底采用充砂土工枕袋填槽+系砼块软体排上压石的型式,顺水流长度约为900m,垂直水流宽度为310~450m,护底面积为32.200万m2,左、右岸连接段护岸均长900m,左岸护宽70~180m,右岸护宽40~130m。

3 护底实施效果分析

3.1 模型建立

利用DHI MIKE21 FM模块建立马鞍山河段平面二维非结构网格水流运动数学模型,如图6所示。选取东梁山-新生洲洲头长约34km河段作为计算范围,并针对小黄洲左汊进行局部加密处理。

3.2 方案计算

经率定与验证后,采用2016年10月长江马鞍山河段实测1∶10000河道地形图,结合2018年6月工程局部实测1∶2000及大桥下-小黄洲头1∶10000河道地形图作为方案计算地形。

3.3 工程对小黄洲汊道分流比影响分析

左汊分流比变化计算成果统计见表3,从表3可以看出,根据数学模型计算结果,小黄洲左汊口门护底工程实施后,小黄洲左汊分流比在不同流量条件下出现不同程度的减小,小黄洲左汊分流比减小值随着流量的减小而减小。经计算,在现状地形条件下,防洪设计流量85400m3/s水流条件下,工程前后小黄洲左汊分流比均已在36.4%,且本工程在该水流条件下的效果较为明显、左汊分流比下降约-0.8%。受小黄洲上游分布众多复杂汊道的影响,本次计算中平滩流量45000m3/s水流条件下小黄洲左汊分流比略低于多年平均流量下的值。

图6 数学模型范围及网格划分示意图

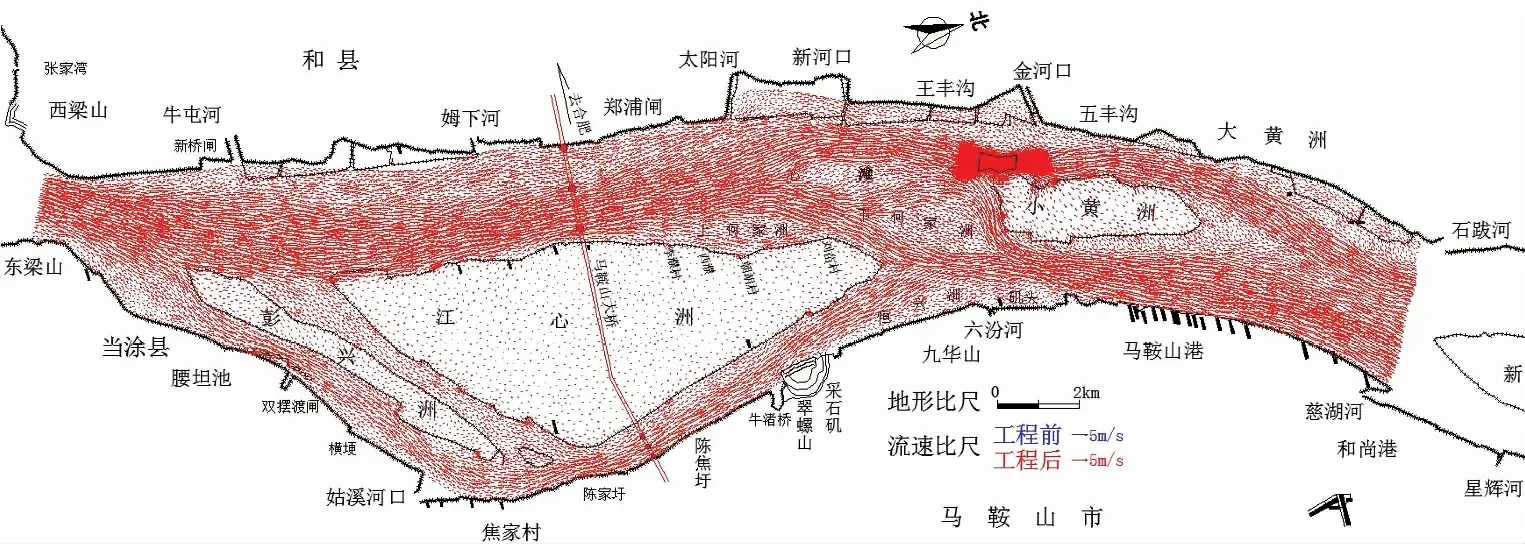

图7 长江马鞍山河段(85400m3/s流量)工程前后流场分布对比示意

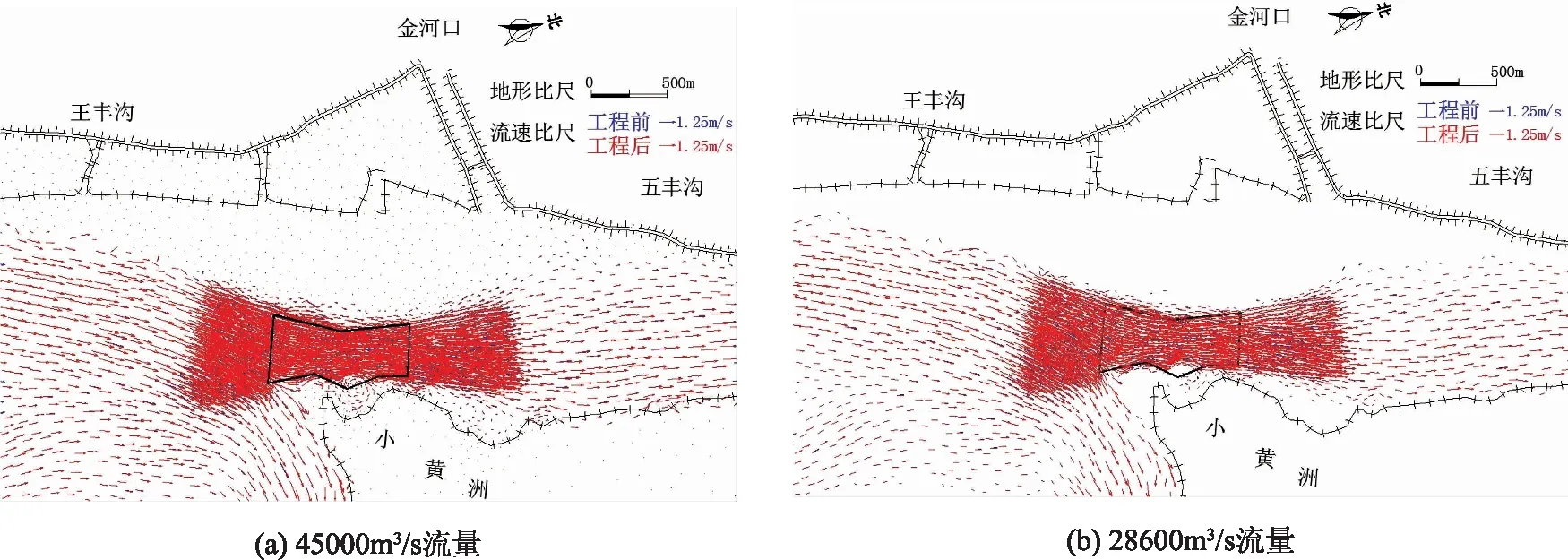

图8 工程局部河段工程前后流场分布对比示意图

表3 小黄洲左汊口门护底工程建设前后小黄洲左汊分流比变化计算成果统计表

3.4 工程对局部流速特性影响分析

根据各水流条件下马鞍山河段工程前后流场分布对比如图7—8所示,从图7—8可以看出,在各流量条件下工程局部流场分布出现一定变化。工程后拟建护底工程上、下游局部区域内流速减小,一般减小0.02~0.20m/s,减小最大值为0.30m/s。

4 结语

(1)小黄洲汊道近期仍将维持左汊为支汊的分流格局,但小黄洲左汊的分流比仍将呈增加的态势。由于上游主流顶冲点仍有下移的趋势,河势进一步向着小黄洲进流有利的方向发展,该汊分流比将会持续增大,且增大的幅度与上游主流顶冲点下移的幅度密切相关;同时,小黄洲过渡段将保持淤积的态势,导致小黄洲右汊分流减少。

(2)根据建立的河势控制方案数学模型进行了实施效果分析,得出小黄洲左汊分流比在不同流量条件下出现不同程度的减小,小黄洲左汊分流比减小值随着流量的减小而减小,从而使小黄洲左汊发展趋势得到一定的遏制,更有利于小黄洲右汊马鞍山港区深水岸线的稳定及开发利用,确保沿岸大型工矿企业正常运转,两岸国民经济快速发展。