汉唐时期新疆服饰中的中华文化元素探析

——以新疆出土纺织物为例

□ 张倩

胡王锦

我国是一个统一的多民族国家,多民族大一统是我国历史发展的主脉,是我国自秦汉以来就基本形成的历史传统和独特优势。从文化领域看,自古以来,中华文化因环境多样性而呈现丰富多元的状态;新疆各民族文化和中原文化血脉相连,息息相通,广泛交融。从一开始就打上了中华文化多元一体的印记,中华文化始终是新疆各民族的情感依托、心灵归宿和精神家园。新疆各民族文化始终扎根中华文明沃土,是中华文化不可分割的一部分。

新疆地处中国西北边陲,幅员辽阔,地大物博,特殊的文化资源禀赋和地理环境赋存,使得这里拥有全国乃至世界上具有唯一性的历史文化遗产资源。1901年,斯坦因发现了尼雅遗址,其中出土了大量品质高且保存完好的汉唐时期纺织物。由此在新疆发现我国数量最大、类型最多、时代最早的有机质类文物:出土的毛纺织品年代最早、数量最大、类型多、保存好、研究价值高;其中汉晋锦绣规格高、品类多、色泽鲜艳、研究意义特殊;在此发展的自然干尸数量为全国之最;出土简牍、文书所见语言文字种类之多居世界之冠。考古发现的汉唐时期的奢华丝绸服饰、彩罽以及宋辽元明清以来各民族绚丽的服饰,是研究和探索中国古代新疆各民族共同创造的服饰文化的重要资料;是素有“衣冠王国”美称的中国服饰历史文化的宝藏;是中华民族服饰文化艺术宝库中的璀璨明珠;是丝绸之路历史文化交流、交融的重要历史见证;新疆古代服饰在东西方文化交流史上,占有重要地位。

虽然新疆地区出土古代纺织物的地点较多,但纺织物中有代表性的精品,主要集中发现于两个地区。一是古代楼兰地区,也就是后来的古鄯善之属地,所以丝织品基本为两汉时期。第二个是吐鲁番地区,即历史上的高昌地区,所出丝织品大致属于晋唐时期。本文主要从尼雅遗址、尉犁营盘墓地、吐鲁番阿斯塔纳古墓出土的典型纺织品的服饰图案、服装样式、纺织技术三方面深入挖掘汉唐时期新疆服饰中的中华文化元素,总结汉唐时期新疆服饰中的中华文化元素的具体表现形态及其特点。

一、尼雅遗址出土的两汉时期纺织品

尼雅遗址,位于民丰县北100 余公里的塔克拉玛干沙漠腹地,地处如今已彻底干涸的尼雅河的尾闾地带,现在为漫漫黄沙湮没,是目前塔克拉玛干沙漠南缘规模最大的绿洲城邦聚落遗址群。1901 年匈牙利裔英国学者M.A.斯坦因走进了尼雅,首次发现并盗掘尼雅遗址。此后,美国学者亨廷顿、日本僧人橘瑞超也步其后尘,进入尼雅废墟。1901 至1931 年期间,斯坦因先后四次进入尼雅,对古河床两侧的50 余处遗址点进行了掠夺性发掘。由此尼雅遗址成为了国际地理探险、考古探秘的焦点。1959 年,新疆博物馆的李遇春先生带队对尼雅遗址进行了调查发掘,发现了一批珍贵的文物精品。1980 年到1984 年,在和田地区文管所等部门的组织下,文物工作者对尼雅遗址进行了例行看护巡查过程中,采集获取了一批珍贵的文物标本。1990 年至1997 年,中日共同组成尼雅遗迹学术调查队,对尼雅遗址开展了连续的调查和发掘,这次发掘持续时间长,收获成果丰硕,揭示出的历史文化内涵价值重大,充分展现了尼雅遗址不同凡响的历史文化魅力。

(一)“五星出东方利中国”锦

公元前60 年,汉朝在今轮台境内设西域都护府,统辖西域军政,南疆从此成为中国版图的一部分。《汉书·西域转》中记载:“精绝国,王治精绝城,去长安八千八百二十里,户四百八十,口三千三百六十,胜兵五百人。精绝都尉、左右将、驿长各一人;北至都护治所二千七百二十三里,南至戌庐国四日,行地空,西通弥四百六十里。”由此可见两汉时期,社会稳定,经济发展、丝绸之路的畅通,使得华美的丝绸、柔软的棉布、精美的毛罽以各种形式运到西域,极大地丰富了西域服饰及其原料品类。在楼兰(鄯善)、于阗、精绝等绿洲城邦故址发现的丝绸,毛布服饰,款式多样,保存较好、一些奢华高档锦绣制作的服饰明显是两汉中原王朝对西域绿洲王族的封赏,体现了两汉时期中原与西域紧密的政治、经济、文化联系。

1995 年10 月,中日尼雅遗址学术考察对新发现的一处墓地(编号95MNI 号墓地)实施了抢救性清理发掘,取得重大考古收获。其中在8 号墓地出土了举世瞩目的“五星出东方利中国”织锦护臂,被誉为20 世纪中国考古学最伟大的发现之一。《汉书·天文志》记载:“五星分天之中,积于东方,中国大利”。织锦上“五星出东方利中国”的小篆文字在吉祥的云纹、祥瑞图案间巧妙设计、织造出来,是汉代成熟、精湛的丝绸制作技艺的绝佳反映,它透射出古人的智慧光芒,逾千年而益新。“五星”织锦的发现,也揭示出一个重要的史实:中华文化对西域历史文化的影响时间久、范围广、规模大、程度深,对西域古代文明发展进程起到了重要的推动作用,更是中华文化不可分割的一部分。

“五星出东方利中国”锦

该文物是用于古时射箭时用于保护手臂的护臂,护臂所用面锦色彩绚烂,纹样别致。团为云气、瑞兽、吉祥语、星纹的精巧设计,在祥瑞云气纹样间,有序织出“凤凰—鸾鸟—麒麟—白虎”等“大瑞”的瑞兽图案,并依次织出“五星出东方利中国”吉祥小篆文字及圆圈纹表现的“五星”图案;织锦织造以白、青、黑、赤、黄五色丝线见出,对应“五星”的吉祥语和星纹设计,呈现与金、木、水、火、土五行的密切关联,鲜明地昭示出汉代阴阳五行思想深刻的影响到奢华织锦的创制,表达祈佑祥瑞的寓意。经纺织考古专家鉴定,“五星”锦是五重平纹经锦,汉代典型织锦基本都是经向显花的,“五星出东方利中国”织锦经密220 根/厘米,纬密48 根/厘米,织造非常厚实,经线密度大。这些文字和上面这些鸟兽的图案、云纹的图案,都不是绣的,也不是彩绘的,是织出来的,文字是典型的中国小篆文字。小篆文字在吉祥的云纹、祥瑞图案间巧妙设计、织造出来,显现出汉代织锦设计制作的匠心独具和技艺上乘。

与“五星出东方利中国”锦共同出土的还有一块“讨南羌”锦,这两块织锦无论在组织结构还是题材风格上都极为相似。如果我们试着把二者结合起来我们会惊奇的发现“五星出东方利中国,……讨南羌”,恰好与历史记载的文献惊人地吻合。

(二)“万事如意”铭文锦袍

1959 年新疆博物馆李遇春带领考古队员在尼雅遗址发现了东汉时期精绝贵族夫妻合葬墓。其中“万事如意”铭文锦袍出土时穿着于墓主人身上,保存完好,是国内罕见的服饰珍品。从款式上来看,是西域流行的“窄身小袖袍”,与“褒衣博带”式汉装有所不同。从纹饰上来看,锦袍上的花草纹饰——茱萸纹和云气纹则明显来源于中原地区,而锦袍的面料是汉代著名的彩锦。这说明西域人民喜爱汉娟、汉锦与丝绸。彩锦的纹饰、铭文蕴含着和睦、美好、幸福的涵义,传递出人们美好的愿望,中华民族大家庭自古以来就存在着一种亲情关系与凝聚力,这些正是中原文化与西域文化融合一体的明证。

(三)“王侯合昏(婚)千秋万岁宜子孙”锦

“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦,出土于尼雅95MNI 号墓地M3 墓,是覆盖在尸体上的锦被。①在当时像“千秋万岁”、“长宜子孙”、“延年益寿”等标语经常被人们使用,在出土的许多文物上都有所体现。“王侯合昏(婚)千秋万岁宜子孙”锦的特别之处就在于其中“王侯合昏(婚)”还是第一次出现。在中国古代皇权统治下的封建社会,“王”、“侯”这两个字是不可能被拿来随意使用的。换句话说就是这块织锦的主人地位在当时应该是极其尊贵的,它极有可能是皇帝下令制作赏赐给王公贵族的。此锦由两幅五色锦缝合而成。绣有舞者、茱萸、云气等并有隶书文字穿插于其中。图案主体是单元排列的穗状云纹,其中的云气纹相比较马王堆的更加的图案化,少了些许流动感。图案除了云气之外红色部分形似变形的燕子,与西汉“信期绣”类似,贴合婚礼主题。此锦经向显花,是中国内地传统的织造技法。作为两汉时期中央政府对边疆少数民族和亲政策的体现,它本身就已超出了日常使用范围,更多的是一种身份地位的象征。

二、尉犁营盘墓地出土的两汉时期纺织品

新疆尉犁营盘汉晋墓地位于丝绸之路楼兰道要冲,据考证是《汉书·西域转》中的“山国:(墨山国)故址,是目前罗布卓尔地区发掘的面积最大,资料最丰富的一处墓地,出土的丝绸、漆器、铜镜等均带有明显汉文化特征,还包括西域特色的毛织品、木剑、弓箭,以及见证东西方文化交流的玻璃、金银器等,对研究东西方文化交流有着重要意义,被评为“1997 年度全国十大考古发现”之一,也充分说明营盘作为丝绸之路中道重镇的地位。其中营盘墓地15 号墓地是发掘墓地中保存最好,最具特色的一座。墓主人为男性,头枕鸡鸣枕;面带麻制面具;内着淡黄色绢袍,外着红底对人兽树纹双面罽袍、绢裤;足穿绢面贴金毡袜;腰系绢质腰带,上垂挂香囊、帛鱼;左臂系蓝底刺绣护臂;胸前及左手腕处各置一件冥衣;下颌及四肢用淡黄色绢带托系缠绕。随身衣物品质精美,保存良好,色泽鲜艳。

三、吐鲁番地区出土的唐代纺织品

唐朝以开放的胸襟吸纳各地文化,把中华文化远播至各地,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”。唐朝大一统格局下,多元文化荟萃、多种文化并存、多民族聚居、多种宗教信仰同在,极大地推进了西域服饰文化的多样性、包容性、开放性,西域地区各民族独特的着装风格,被内地追逐时尚的人们竞相效仿,同时西域诸绿洲城邦居民也因此借鉴吸纳异彩纷呈的大唐文化因素,折射出中华文化不凡的威仪和雍容的气度。唐代在吐鲁番设立西洲,按照中原内地直隶州县进行治理管辖。中原地区的典章礼仪制度,在吐鲁番地区传入时间早、影响程度深,西洲居民包括服饰在内的生活习俗深受中原文化的影响。考古资料显示,这一时期服饰用料讲究,有各色锦、绫、绢、绮以及棉、麻、毛、皮、革、裘等,款式多样,男子既戴幞头、也戴各式帽子,身穿圆领或翻领袍和裤装,武士穿着盔甲战服;妇女外出穿戴帷帽等帽饰,平时多穿襦裙装。表现出唐代西洲各族居民服饰文化的风貌。

(一)“胡王”锦

“胡王”锦出土于新疆吐鲁番阿斯塔那墓地。次锦以黄色为底,红、绿两色经线在上面显花,并以单个纹样为单位重复出现。图案中央是一个人左手牵着骆驼右手举着鞭子,在人和骆驼的空白处“胡王”二字上下排列在其中,外围有圆圈环绕,此种图案的精妙之处就在于大面积地重复出现后既可以上下对称又显得图案花纹十分的生动。

(二)“联珠花鸟纹”锦

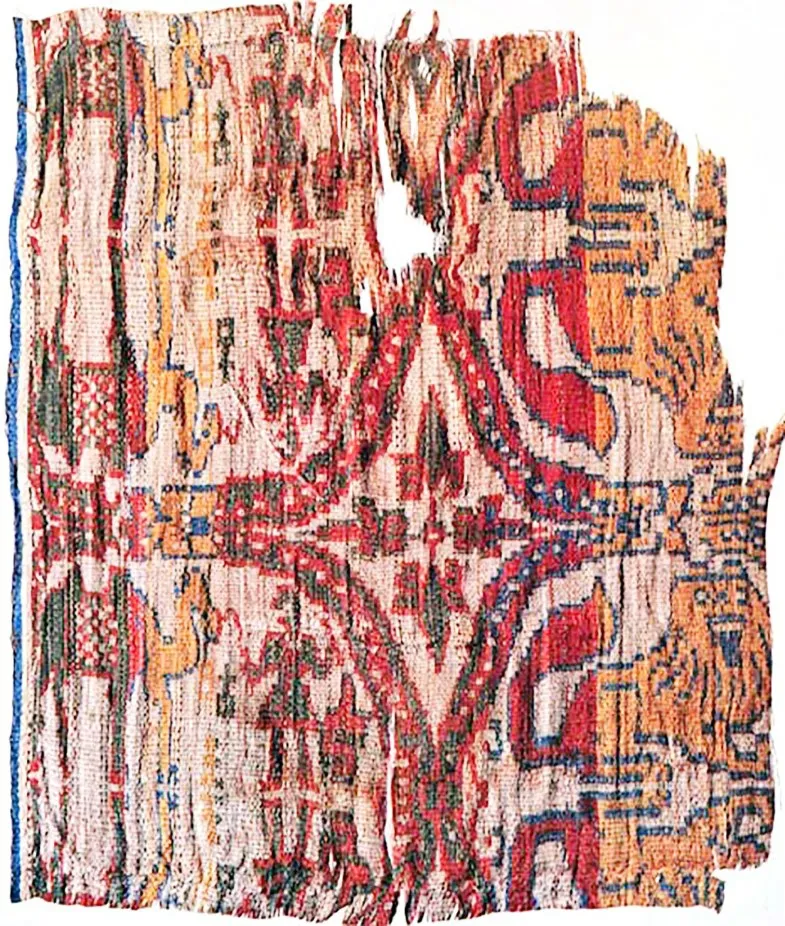

“联珠花鸟纹”锦出土于吐鲁番三堡高昌古墓,根据同时出土的史料文献记载可知,这是唐高宗时期,在高昌任职的内地官员墓葬遗物,为斜纹纬锦。从次锦残存部位可以看出,次锦图案的中心是一颗生命树,外面由联珠纹圈环绕。生命树的崇拜文化在当时的西亚地区极为盛行,在波斯艺术中通常作为构图的对称轴,树枝上有鸟,推测另一半也应存在一种对称的鸟。

“联珠花鸟纹”锦残片

(三)黄色联珠对龙纹绮

这件黄色联珠对龙纹绮出土于吐鲁番阿斯塔纳221 号墓。它是已知的最后一批中国生产的联珠动物纹织物,产于唐中宗景云元年(710年)。开元二年(714 年),唐玄宗禁锦,终止官私织锦,称“雕纹刻镂,衣纨履丝,习俗相夸,殊途竞爽,致伤风俗……天下更不得……织成……作龙凤、禽兽等异文字……”可见联珠动物纹已被禁止。与次件绮有相同纹样的织物,出土于阿斯塔纳226 号墓,记有“景云元年双流县折绸绫一匹”字样。联珠动物纹消失了,但圆形团窠构图却流传后世。

三、总结

新疆作为丝绸之路的必经之地,随着丝绸之路的不断发展壮大,中原地区的文化习俗大量涌入新疆地区,而西方文明如希腊、罗马等文明也逐渐进入新疆,并在新疆汇聚、融合。新疆就像一个大熔炉,各种文化相互融合,最后形成本地区所特有的文化。从尼雅遗址、吐鲁番地区、尉犁营盘等地出土的“五星出东方利中国”锦、“讨南羌”锦、“王侯合昏(婚)千秋万岁宜子孙”锦、“联珠花鸟纹”锦等数十种织锦中,我们不难看出这些织锦不仅代表了当时的织锦制作高超工艺水平,同时对我们研究东西方文化的交流具有重要的意义。这些织锦不仅图案美观、色彩丰富、同时显示出当时社会生活以及社会政治价值。今天我们将这些织锦的图案进行整合分析,大体可以将其文字内容分为三类。第一类是祝福语,如“延年益寿长葆子孙”锦等,这类图案多表达健康长寿、吉祥祝福、子嗣生息等涵义。两汉时期,祈福的文字图案不仅运用在织锦上,同时在砖石和瓦当的篆刻、镜铭上都有所体现。第二类是是政治术语。如“五星出东方利中国”锦、“讨南羌”锦、“王侯合昏(婚)千秋万岁宜子孙”锦等,这类织锦的图案文字都有特定的历史背景,或是与某种政治决策密切相关。这类织锦不仅体现了当时的纺织工艺,同时还具有重要的史事研究价值。第三类是汉语和胡语双语文字。这些文字织锦不仅体现了古人在纺织技术上的智慧与技术,同时深刻地反应了汉唐时期中原文化对新疆政治经济文化方面的影响。

纵观新疆古代服饰,从小河墓地发现的斗篷、腰衣,到楼兰、尼雅、山普拉、吐鲁番等地出土的奢华精美汉唐丝绸服饰,从锦、绣、罗、绮、绢、纱到毛罽、织绣、花蕊布等品类繁多的服饰衣料,从海贝、羽毛等素雅的衣饰到贴金、织金、瑞符、珠饰、敷彩等典雅华贵的等级之体现,从朴素衣裳之初到服饰文化礼制规约之创成,可以看出,作为中国古代文化组成部分的新疆各代服饰,博大精深,绚丽多姿。新疆古代服饰是中华民族服饰文化宝库的瑰宝,是中华民族文化不可分割的组成部分。

注释:

①转引自俞伟超:《尼雅95MNI 号墓地M3 与M8墓主人身份试探》[J],《西域研究》2000 年第3 期,第40-41 页。