黄颡鱼高效益养殖模式探讨

郑艳波 马瑞宁 蒋小珍 黄华慧 陈柏娟 周贞兵

(广西农业职业技术学院,南宁 530000)

黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)在分类上隶属于鲇形目,鲿科,鲿属。黄颡鱼无鳞鱼,背部具脂鳍,偏肉食性的杂食性鱼类,温带淡水鱼类,夜食性底层鱼类,喜水质清新。适应温度范围广,最适水温为22℃~25℃,水质pH 值7.0~8.5,溶解氧3.0mg/L 以上。广泛分布于东南亚各地,是我国重要的淡水鱼养殖品种之一[1],尤其在两广地区,作为特色经济淡水鱼类,以其营养价值高,无肌间刺,养殖效益高等优势深受广大养殖户的亲睐。全雄性黄颡鱼和杂交黄颡鱼以其生长速度快、抗病力强、养殖密度高等特点被广泛推广。黄颡鱼养殖作为两广地区特色淡水养殖品种之一,目前主要以土池中高密度饲养为主,然而土池饲养占地面积大,鱼的粪便无法及时收集排除,捕捞成本高,造成养殖场地成本、后期调水成本以及捕捞成本增加。研究黄颡鱼在水泥池养殖过程中的高效、高品质养殖模式,场地限制性少,养殖管理成本低,病害发生率低等优势可为养殖户因地制宜开展水产生产提供科学的养殖模式指导。

1 试验材料与方法

1.1 鱼苗的选择

从广东地区引进3 万尾全雄黄颡鱼苗,规格为2.5~3.5g/尾。

1.2 水泥池规格及配套设施

为更好的研究黄颡鱼池塘养殖的关键技术,产生良好的生长性能和经济效益,选择标准的内循环水泥池作为饲养的池塘。

三口内循环水泥池,每口面积72m2,池深2.5m,平均蓄水深度2.0m,设置独立的进排水管道。池塘配备三级水处理系统,第一级为毛刷过滤,第二级为火山石过滤,第三级为紫外线灯杀菌,养殖用水经过三级水处理后使用功率为50w的小型水泵抽回饲养池,采用24h 内循环水养殖模式。配备一台3.0kw 的微孔曝气增氧机,每个饲养池放置3 个曝气盘。

1.3 池塘内循环高密度养殖模式

1.3.1 清塘 池塘放水前,将水泥池彻底清塘消毒,用20mg/L 的高锰酸钾溶液将池壁、池底清洗干净。将过滤毛刷消毒晾晒,火山石清洗晾晒。池塘消毒、各种设备安装齐全后注入新水曝气半天,水位达2.0m 深。检测水质各项指标是否符合养殖用水要求,水温22.0℃以上,溶解氧5.0mg/L以上,pH 值7.0~8.5,氨氮和亚硝酸盐0.2mg/L 以下。

1.3.2 苗种投放 鱼苗要求规格整齐、体色一致、体态匀称、活力良好、体表无外伤,经镜检体表、鱼鳃无寄生虫。2019 年5 月份从广东一良种场引进3 万尾全雄黄颡鱼苗,采用氧气袋打包运输。鱼苗下塘前需进行调温,氧气袋与池塘的温差不能超过2℃。用聚维酮碘溶液浸泡10min 处理后,缓慢投放到池塘中。鱼苗平均投放在2 口水泥池中进行培育,放苗前开启微孔曝气增氧机。每口池塘套养小规格白鲢鱼50 尾,鲫鱼50 尾。白鲢鱼为水面滤食性鱼类,可滤食水体中浮游生物,起到生物净化水质的作用。鲫鱼为底栖杂食性鱼类,可啃食水泥池壁的青苔,摄食水体中有机碎屑,翻动池底沉积物等。

鱼苗的投放全程需有专业人员跟踪。从鱼苗的捕捞、过称、打包、运输、搬运、消毒、调温、下塘都需要做到尽量带水操作,动作柔和轻快。避免鱼体外伤和内伤,以及出现过度密集和温差太大等因素而影响鱼苗成活率。鱼苗的选择和投放是后期养殖管理的基础,也是成鱼养殖的关键技术。

1.3.3 饲料的选择和投喂 黄颡鱼对饲料的蛋白质要求较高,选择粗蛋白含量在40%~45%的配合颗粒饲料进行驯食和投喂。由于苗种在鱼苗场已经经过颗粒配合饲料的驯食,所以鱼苗进入到鱼池可以直接用颗粒饲料进行集鱼驯食。刚入池的鱼苗需要进行2~3d 的驯食,水泥池面积小,可直接在定点位置投喂,但是投喂的速度要慢-快-慢,驯食过程一次一般维持在半个小时左右。让大部分鱼苗都集中抢食,但不能让水面出现剩料。

前期驯料一天可投喂4~6 次,尤其是以早上6:00、下午7:00 这两次的投喂量最为关键。由于黄颡鱼是属于夜食性鱼类,早上尽量天刚亮,晚上尽量太阳下山后投料,有利于黄颡鱼的抢食。经过5d 的驯食锻炼,鱼苗养成了集中定时吃料的习惯,可以逐步减少至每天投喂2 次饲料。每天的投喂量控制在鱼体重的3%~5%。

饲料投喂还需要考虑季节、天气、水温等因素。在高温季节鱼类新城代谢水平高,鱼类摄食量大,但也是病害微生物繁殖旺盛期,需要适当减少投喂量,避免因黄颡鱼摄食量过大而增加消化系统的负荷。天气晴好可适当增加投饲量,连续阴雨天气减少投喂量,增减幅度基本控制在10%以内。在水温超过30℃时,喂料量需要适量减少,避免出现消化系统疾病。水温低于16℃时,投喂量减半,避免饲料消化不完全。

1.3.4 鱼苗分池 由于黄颡鱼苗种规格小,饲养周期较长,在生长的前期需要做到及时按规格大小分池饲养。避免小规格鱼苗无法抢食而不能正常生长。鱼苗饲养1 个月后,规格达到20~30g左右,由于个体生长的差异性,需要进行分池饲养。使用11 朝、12 朝的鱼筛进行过筛分级。分级后将3 万尾鱼苗按规格大、中、小饲养在3 个水泥池中。每个池放养的密度基本在1 万尾鱼苗,可进行成鱼养殖。将最小的那部分尾苗约500 尾弃掉,做无害化处理。

1.3.5 水质管理 黄颡鱼饲养对水质要求较高,能否做好水质管理是养殖成败的关键因素。借助于内循环水泥池的设备优势,做好水质管理工作。养殖过程中未溶解的鱼粪便通过循环水的池底、池中、池面三个取水口大部分可以集中在毛刷上。每半个月左右将毛刷取出,冲洗干净晾晒后再装回,有效去除鱼粪便在池塘的沉积。溶解在水体中的残饵、粪便等小颗粒物质经火山石的过滤,显得更加清新。每天定时开启增氧机,夜晚23:00 至第二天清晨7:00 开机,中午12:00~13:00 开机。

保持池水酸碱度长期维持弱碱性,透明度50cm 左右,溶解氧在清晨不低于3.0mg/L,氨氮不超过0.5mg/L,亚硝酸盐不超过0.2mg/L,硫化氢基本未检测出。

定期换水、加注新水。每个月需要换水一次,抽取底层水20~30cm,及时加注新水,保持水质清新。

1.3.6 定期抽样检查 饲养过程中为了更好的监测黄颡鱼的生长情况,更准确的进行投喂,需要每月对黄颡鱼的生长规格进行抽样检查,抽样个体100 尾,记录生长数据。主要生长数据有体型特征、重量、全长。经抽样检查黄颡鱼体型匀称,无大肚子现象。5~11 月份个体平均重量分别为:3.0g、25g、55g、73g、105g、128g、165g。个体平均全长分别为:5.2cm、8.3cm、12.5cm、14.6cm、16.8cm、19.7cm、22.6cm。

对商品黄颡鱼内脏器官进行解剖观察,其内脏器官正常,无明显病变现象:肝脏颜色深红色,胆囊为深绿色,肠道间隔清晰,内脏脂肪量少。

2 结果与分析

内循环水泥池中高密度饲养黄颡鱼,养殖周期7 个月,72m2单池产量超过1100kg,与传统池塘养殖黄颡鱼的667m2的产量相近,个体平均规格超过150g,养殖成活率90%以上。

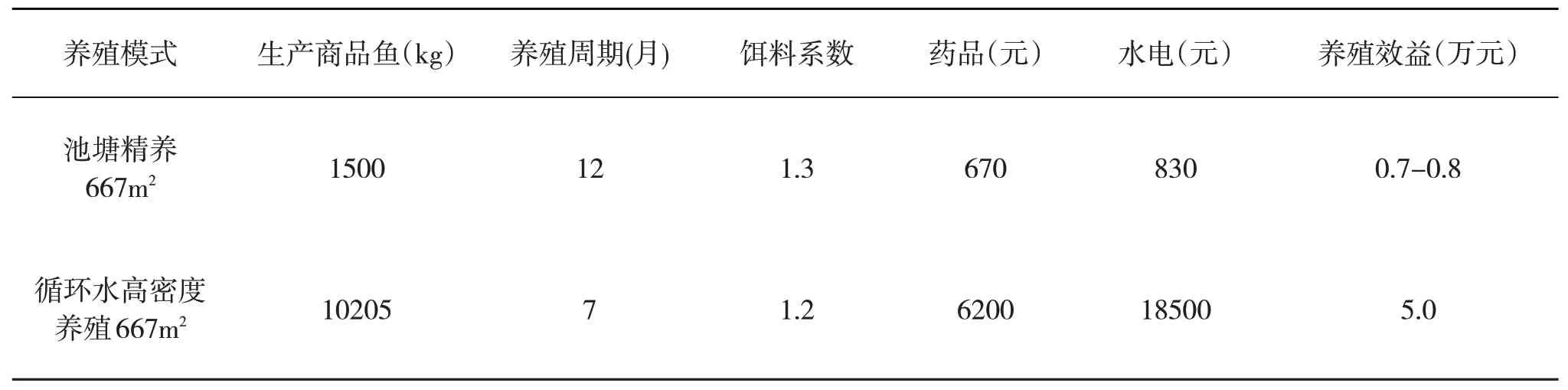

养殖周期为7 个月,共捕获商品鱼3305kg,其他套养鱼类不计。销售价格按照24 元/kg 计算,销售额为79320 元。成本分为鱼苗费用9000 元、饲料费用42000 元、药品费用2000 元、水电费用6000 元、人工费用4000 元,成本合计:63000 元。实现毛利润16320 元。内循环水泥池养殖模式,以其对水质改良的技术优势,降低饵料系数,提高黄颡鱼的生长速度和成活率,取得了明显的经济效益。由表1 可知循环水高密度养殖比池塘高密度养殖效益更高。

3 病害防控的建议

黄颡鱼在两广地区养殖量大,但也因养殖密度高,养殖水质恶化等因素严重制约着产业的发展。尤其在高温季节容易爆发各种疾病,比如细菌性、病毒性、寄生虫,营养性的肝胆综合症、过度肥胖等都给养殖户造成重大损失[2]。黄颡鱼的细菌性鱼病主要有红头病(头顶溃烂症,病原为迟钝爱德华氏菌( Edwardsiellatarda))[3]、腹水症(也叫腹水病,病原为嗜水气单胞菌)[4]、爆发性流行细菌病(嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila)[5]、体表溃疡病(病原为温和气单胞菌(Aeromonas sobria)和嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila))[6]等。寄生虫病主要有车轮虫病、小瓜虫病等[7]。随着环境的恶化,黄颡鱼养殖病害也日趋增多,病害种类也呈多样性,养殖户带来巨大的经济损失。

表1 循环水高密度养殖与池塘高密度养殖模式经济效益对比表[1]

病害的发生原因主要有:一是养殖模式不当,盲目追求养殖产量,投苗量大。二是池塘基础条件差,底泥深厚,池塘蓄水深度低。三是养殖用水恶化,没有良好的水源环境。四是饲料使用不科学,质量不稳定,投喂量过大。

病害的防控重点在预防而不是在治疗。所以首先要协调好养殖效益和养殖密度的关系,内循环水池的养殖产量设计为1000kg/72m2。第二要改善养殖池塘条件,清除池底淤泥。或采用基础条件更好的循环水水泥池养殖,利用水泥池水处理系统,将大部分鱼粪便等粗颗粒污物清除。三是要定期换水和对水体进行消毒处理,将聚维酮碘、溴氯海因、戊二醛等消毒剂轮流使用,避免有害微生物的过度繁殖。四是坚持使用高品质饲料,进行科学投喂,降低饵料系数。坚持每月定期停料一次,进行消化系统保健。五是定期使用中草药物和微生态制剂进行养殖环境改良和增强鱼体自身免疫力,中草药如三黄粉、杜仲粉,微生态制剂如酵母菌、枯草芽孢杆菌、硝化菌等。

本次养殖全程未使用抗生素类和重金属类的药物,未出现大量鱼病爆发的现象。

4 小结

在国家农业形式结构调整,大力发展绿色循环农业的大环境下,利用农村有限的水产养殖条件发展高质量水产产业,更好更充分的发挥农业潜力,进行内循环水池塘养殖模式,值得借鉴[8]。通过在内循环水泥池中进行黄颡鱼养殖模式的研究,发现内循环养殖模式养殖效益明显,饲养管理方便,水质指标容易调控,鱼病发生率低,饵料转化率明显提高,黄颡鱼生长速度加快。其关键因素主要有:一是定期清除粘附在毛刷上的垃圾,保证将大部分粗颗粒污物清除养殖环境。二是制造微水流环境,适合养殖黄颡鱼。三是定期对黄颡鱼进行肝、胆、肾、肠道保健,鱼病发生率低。

虽然内循环水泥池养殖黄颡鱼取得了较好的效益,但由于养殖量偏小,黄颡鱼肉质未进行检测等因素,进行大面积应用推广还需要进行进一步研究。