依托课程标准与教材的整本书阅读教学

王国文 王姗

【摘 要】整本书阅读在我国语文教学中具有重要地位。面对走进教材、走上课堂的整本书阅读,教师应依托课程标准和统编教材确定整本书阅读目标,培养学生阅读兴趣,重视通读全书,在课堂中组织情境阅读活动,以提升“这一类”书的阅读经验,保证整本书阅读教学规范而有效,摆脱整本书阅读的现实困境。

【关键词】课程标准;统编教材;整本书阅读

【作者简介】王国文,合肥市高中语文学科带头人,合肥市优秀教师;王珊,二级教师。

【基金项目】安徽省教育研究科学项目“基于学习任务群的整本书阅读实践研究”(JK19003)

自《乡土中国》等书作为整本书阅读书籍引入高中语文统编必修教材后,整本书阅读成为日常基本教学任务。但具体实践时却令许多教师感到为难:学校的备课与教学追求内容一致、进度统一,而学生阅读整本书的进度相较精读课文更不可控,加之其他因素的影响,整本书阅读的推行并不顺利。其实,整本书阅读的选定书籍既然编入了现行教材,其与我国课程标准及统编教材的契合度必然更高、适应性更强,较之以前的“各行其政”,现在的教学策略不仅能保证一线教师的整本书阅读教学规范而有效,还便于阅读教学的多方面协调。本文以《乡土中国》为例,谈谈如何依托课程标准与统编教材,突破当下整本书阅读困境。

一、心有目标,眼有整体

《普遍高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)课程内容中要求“……引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野……提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯”[1]11,并且要求学生“在阅读过程中,探索阅读整本书的门径”[1]11,要求教师“重在引导学生建构整本书的阅读经验与方法”[1]12。统编教材在《乡土中国》的阅读指导中提出了阅读的总要求:“读通、读懂,理解基本内容,并力求触类旁通,掌握学术著作的一般读法。”[2]50也就是说,依托课程标准及教材要求,教师可以确定《乡土中国》的整本书阅读教学重点为:读好“这一本”书,教好“这一类”书,激发学生阅读兴趣,掌握学术著作和整本书的阅读方法,让学生学会阅读。

据此,笔者将《乡土中国》整本书阅读教学目标概括为:

1激发学生阅读兴趣,引发阅读期待,引导学生综合运用精读、略读和浏览等方法读通、读懂《乡土中国》,认识中国乡土社会的结构和特点。

2理解书中的重要概念,把握作者的学术观点,探究作品的语言特点和论述逻辑。在阅读中发现问题,发展和提升思维水平。

3积累学术类著作的阅读经验,触类旁通,掌握学术著作的一般读法,提升阅读和表达能力。

4阅读相关评论和其他资料,把握本书价值取向。学以致用,借助书中的理论和分析方法,进一步认识国家和人民,形成文化自觉。

根据课程标准对整本書阅读与研讨任务群的要求:“本任务群在必修阶段安排1学分,18课时。应完成一部长篇小说和一部学术著作的阅读,重在引导学生建构整本书的阅读经验与方法。”[1]12笔者给《乡土中国》安排了9个课时,并从三个维度设计了如下的教学框架(见表1)。

二、兴趣为要,通读为首

给学生种下读书的种子,是整本书阅读教学的第一要义。正如统编教材主编温儒敏教授所言,“从语文教育的规律来看,读书兴趣、习惯的培养以及读书方法的掌握,远比面向考试精读精讲、反复操练的做法高明,也更加重要。……只要把读书兴趣培养起来,有了读书的习惯,学生自然就会找书来读。”[3]《乡土中国》是社会学的经典论著,年代有些久远,学术性强,为了激发学生的阅读兴趣,笔者在第一课时安排了一场45分钟的专题讲座“初见已是旧相识”,从知人识世明背景、追本溯源通类文、旧书新读知概貌、溯古视今悟价值等方面为学生提供阅读《乡土中国》的背景资料,点拨阅读方法、规划阅读思路,从而打消学生的阅读恐惧,进而引发阅读期待。

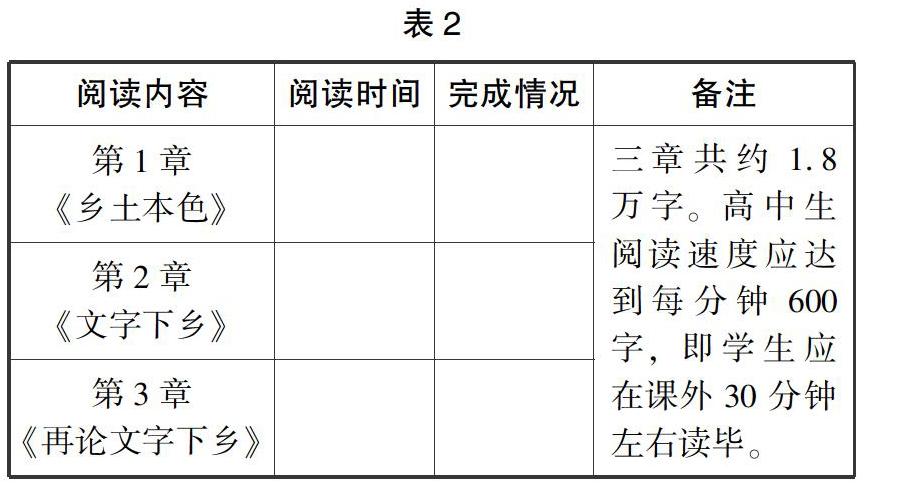

整本书阅读的关键在于“读”,其本质是学生自读,故而全书通读是教学的首要任务。只要能完整地把书读一遍,学生对书就有了第一印象,疑点和兴趣点也就出现了,接着再依照阅读计划循序渐进地细读,学生就能逐步进入阅读状态。通读阶段,学生可以不求甚解,也不必死抠字眼,书中某些具体论述不是很懂也无碍,不妨就此“连滚带爬”地读下去,因为通读贵在获得对全书的整体印象。笔者特意安排了3个课时和课外时间来让学生通读《乡土中国》。课堂外,教师指导学生制定“自主阅读计划表”,督促其将学习任务落实到位(见表2)。其中“阅读时间”须填写阅读的日期、时长等;“完成情况”主要包括圈点、批注、摘抄等。课堂上,教师引导学生交流、分享,从“重要概念”“核心问题”“学术观点”三个方面进行点拨,采用思维导图梳理每章中的一个重要概念。

三、设计任务,组织活动

“先‘粗后‘细,逐步推进”[2]80,是教材对《乡土中国》一类学术著作的阅读指导。如果说通读全书是粗读,那么专题研读就是精读。问题在于,整本书阅读的书籍只是知识的载体而不是教学内容,因此精读的教学内容还需要教师进一步确定。统编教材在“学习任务”栏为《乡土中国》阅读设计了“抓住核心概念,理解作者观点”“分析整体框架,把握知识体系”“关注‘问题,学以致用”“拓展阅读,知人论世”四个任务,教师正可拿来作为《乡土中国》专题研读的教学内容,恰当且无可争议。教学时,据此设置情境任务,组织指向任务的阅读活动,就能取得理想的教学效果。

课堂教学由于受时间和空间限制,要从便于精细化、科学化教学的“小口”切入公共话题,整本书阅读的教学也不例外。例如,笔者安排的第五课时的“辩论赛”就对应了“抓住核心概念,理解作者观点”的任务,并以“差序”的“小口”切入话题。辩论赛的流程为:正反方一辩用两分钟的时间开篇立论,要求先厘清“差序格局”“乡土社会”“现代社会”等概念,从概念间的逻辑关系切入,申述己方观点;正反方二辩用一分半的时间反驳对方立论,要求以《乡土中国》为据,紧扣对方概念理解的偏差以及逻辑上的错误进行反驳;三辩后,正反方四辩各用两分钟的时间发表总结陈词,要求联系现实生活,结合社会发展需要,就具体问题谈“差序格局”有无存在价值。

整个辩论赛用时约35分钟,赛后全班学生相互交流阅读《乡土中国》的心得,就辩论赛中各方的观点阐述自己的看法。无论是支持或反对哪个观点,发言者都要就辩手一个具体的问题,结合《乡土中国》阐述自己的见解。也可以结合自己的生活实际,对辩手的某个观点进行拓展延伸。由于整本书阅读主要靠学生自主阅读,因此教师的主要任务是根据教学任务,以多样的课型和活动组织学生完成阅读任务。

四、沉淀提升,教好“这一类”

《普通高中教科书教师教学用书(语文必修上册)》中就高中阶段整本书阅读教学的部分提出,要从概念上强化“整本书”的意识,将整本书阅读从自然状态上升到观念上的自觉。同样,教学《乡土中国》的整本书阅读,也要先理解“这一本”书,再对“这一类”(学术著作)书的阅读上升为观念上的自觉。因此在完成了统编教材的“学习任务”后,教师还要对“这一本”书的阅读进行总结、提升和评价。

笔者在“沉淀提升”这个阅读维度,通过读书会的方式引导学生分享阅读成果,交流《乡土中国》“这一本”书的阅读经验,使之上升到阅读学术著作“这一类”书的方法规律,促使学生建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法。这一设计对应的是课程标准“教师应善于发现学生阅读整本书的成功经验,及时组织交流与分享”[1]13的要求。读书会是学生喜欢、教师易于掌控的交流分享形式。交流读书经验,一般先在阅读小组内进行,再由小组代表在课堂上与全班学生分享。分享者可以通过音频、视频、PPT课件、现场朗诵等形式展示自己的阅读成果,总结取得成果的方法、经验,也可以较为全面而系统地介绍自己的读书经历和成功经验。由于《乡土中国》“这一类”学术著作的阅读目标在于,让学生理解其中的重要概念和学术观点,把握逻辑思路和知识体系,关注问题的提出和解决,能根据阅读目的选择阅读方法等,故而读书会上教师要及时发现学生学习中产生的火花,对学生加以点拨,引导学生结合自己的阅读体会深入探讨,尽可能帮助学生将零碎的阅读体会提升为阅读经验。读书会上,教师可以根据自己的阅读经验,平等地参与到交流讨论中,也可以对学生的阅读分享适时进行评价,鼓励学生阅读更多的书。一般而言,一本书读完后学生的表达欲都比较强烈,如果把读书会交由学生自行组织,能给教师带来很多惊喜。

在整本书阅读正式编入教材并进入日常教学的今日,遵循课程标准、依托教材、立足课堂、着眼学生兴趣是保证教学进程、促使学生阅读能力不断提高的有效方式,且不会与其他教学工作产生冲突。而对教师个人来说,依据课程标准和教材推进整本书阅读,不但不会受到教学实践的限制和束缚,反而能打開探索整本书阅读教学策略的空间。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中语文教科书语文必修上册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3]温儒敏.把培养阅读兴趣与习惯,当作语文教学头等大事[J].语文建设,2016(9):4-8.

(责任编辑:朱晓灿)