智能化背景下多功能变电站的构建及运用

摘要:主要对变电站系统进行研究,在变电设备、功能融合基础上实现系统化布置,提升多功能变电站运行效益。尤其是借助物联网手段,将多元需求与技术手段完美结合,实现运营模式的调整和转变,有效解决了传统变电站只能输配电问题,实现了资源的高效利用,为我国多功能变电站的建设和发展创造了新的契机。

关键词:变电站;多功能;物联网技术;构建;运用

0 引言

作为我国电网的核心部分,变电站直接决定着输配电的运行效果和经济效益,是影响用电质量的关键。传统变电站建设过程中主要结合输配电开展,并未对资源、功能等进行统筹规划,导致变电站整体功能效益受到严重影响。多功能变电站在传统模式基础上,增加了供热、供冷等增值服务需求,做到了“源—网—荷—储”多元整合,实现了变电站向综合能源服务商的深度转型。

1 智能化背景下多功能变电站的构建

1.1 传统变电站结构

当前我国变电站主要依照ICE 61850标准设置一、二次智能化设备,通过上述设备实现一次侧和二次侧电力数据的实时交互并对系统中的二次回路数据进行强调,提升系统的智能控制效果。而在变电站系统设置中主要形成“三层两网”架构,即在一次设备和二次设备基础上构建站控层、间隔层、过程层,形成前三者之间的数据交互网络,完成传统变电站系统中的数据交互及实时测控。

1.2 多功能变电站结构

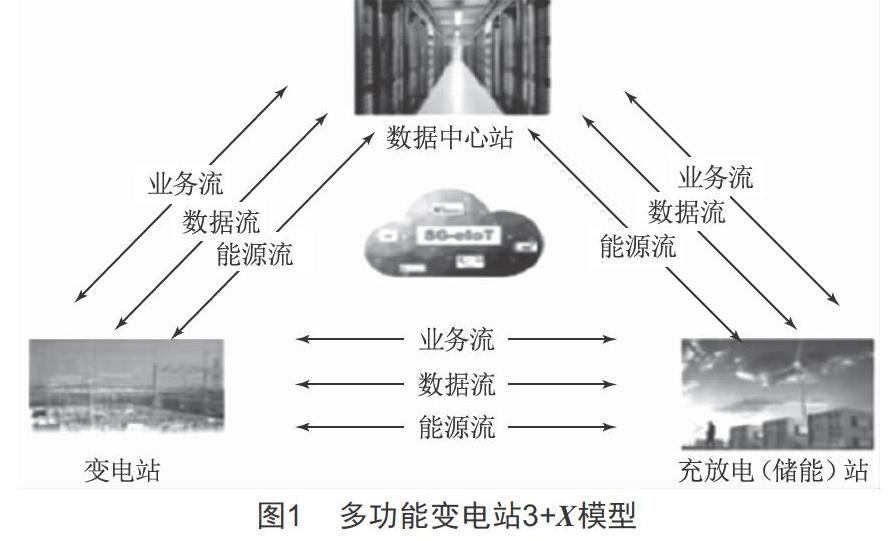

多功能变电站构建的过程中要对物联网技术进行合理运用,在物联网和大数据基础上做好系统数据库的构建,形成完整的云平台、云应用等,为用户提供更多的综合体验。与此同时,还需要做好多站融合体系的构建,在传统变电站架构基础上做好增值服务的设计,如形成紧凑的3+X模型,其具体状况如图1所示。

上述模型中将站控层中的数据存储服务体系单独建设成独立的数据中心站,从数据中心站中构建用户需求数据、输配电数据、业务服务数据单元,形成对应的能源流、数据流、业务流,为变电站运作提供有效数据支撑,完成一、二次设备之间的数据通信和业务转换;在确定上述基础功能后,由储能站直接完成输配电任务,结合多站融合目标合理实现站内变、储能电站、站内系统的多元整合。

这种运行模式是当前多功能变电站的主要模式,对上述各个部分结构进行构建时应在具体需求基础上实施相应调整。如储能站构建时需强调发电侧、配网侧利用率状况,在变电站接纳能力范围内设置储能比例,并结合利用率数据完成削峰填谷,即在用电低谷时期进行储能,在用电高峰时期进行供能,减少多功能变电站可能出现的资源浪费,提升其整体经济效益;在数据中心构建的过程中需对云计算和边缘计算模式进行运用,从根本上提升数据的运算和处理效益。我国已经在2012年开始使用云端系统和海边系统集成的新型云计算体系,在该基础上对引入电力情况进行计算和预测,有效提升了数据分析的可靠性、准确性,避免了数据中心由信息不匹配、数据计算不准确等导致的系统问题,为我国多功能变电站建设打下了良好的根基。

2 智能化背景下多功能变电站的运用分析

本次研究过程中主要以某区域多功能变电站项目为例,对其建设情况、运营效益等进行分析,深入挖掘多功能变电站的实际应用效果,确定其建设和运营中的难重点。

2.1 项目建设情况

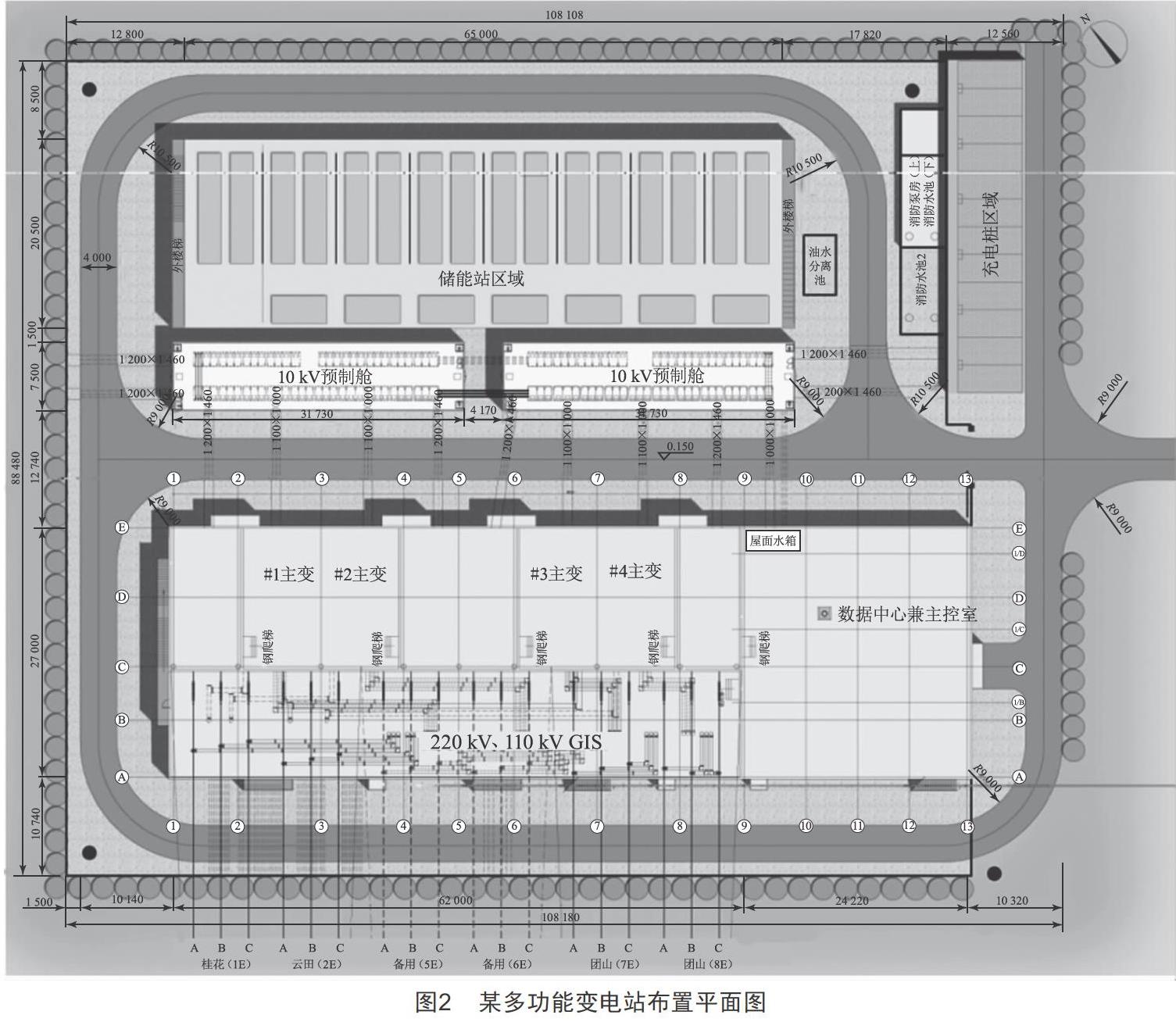

某多功能变电站主要服务于区域用电、供暖、供冷等“一站式”需求,构建过程中采用国家电网公司2017版通用设计220-A3-4方案。建设中主要包括变电站、数据中心站、综合能源站(储能、光伏、充电)三部分,其中变电站采用户内布置,设置220 kV和110 kV输配变装置;数据中心站采用融合布置,设置在系统集控层一层;综合能源站采用融合布置,位于区域北侧,分别设置储能、光伏和充电三部分独立单元,保证各系统之间不会相互影响。其布置平面图如图2所示。

(1)变电站构建:变电站系统建设过程中采用传统变电站“三层两网”架构,分别设置220 kV、110 kV、10 kV主变,配置对应架空线、保护装置、绝缘管母线等,设置无功补偿装置、运行监测装置、过电流保护装置、继电保护装置等。为进一步提升多功能变电站的经济性,在配电布置上选用220 kV与110 kV配电联合布置,取消进出线侧隔离开关,选用快速接地开关代替。

(2)数据中心构建:数据中心主要包括中心服务器、数据传输电缆、通信装置等。在设计的过程中严格依照国家规定技术标准对机房进行布置,远距离传输选用光纤实现;智能电表采用RS485总线或载波传输;监控装置依照实际状况合理选用光纤、网线等。数据中心业务构建中严格依照内外业务隔离标准开展,避免出现用户数据泄露、用电数据泄露等。

(3)综合能源站构建:综合能源站中分别设置对应单元,各单元之间独立运作,其主要包括储能集装箱、光伏板、充电桩。储能模块由2个电池集装箱和1个逆变升压一体仓构成,必要时可以适当增加,以提升储能模块的储能效益;光伏板设置中需要对安装角度进行严格控制。本次施工过程中依照经纬度情况选用5°倾角分散平铺在配电装置楼楼顶、10 kV配电装置预制舱舱顶、储能电池舱和PCS集装箱箱顶、储能站预留二层平台以及充电桩车位顶棚上,其整体储能达到光伏0.6 MW;充电桩采用岛式布置,配置储能模块及线缆。

2.2 运用效益分析

从整体角度来看,多功能变电站依照各站点定位对系统功能进行拓展和完善,实现了增值服务与传统输配电的高效融合,使我国变电站建设迈上了一个崭新的台阶。

以区域工业用电价格为例,在多功能变电站投入使用前后,其工业峰谷平用电价格均出现明显下降,为区域用户用电带来了便利。而综合建设成本、运营成本、运营收入三方面数据,对总体净收入进行计算后,其10年运营期的净收入约为3 348万元,具体如表1所示。

从上述经济收益结果来看,多功能内容的整合是提升多功能变电站构建效益的重中之重。为此,必须对多站融合中的各项综合体系进行整体考虑,如如何选用盈利模式,针对不同充电服务、边缘数据、用户使用情况等开发新型业务体系;如何做好边缘数据共享、业务数据共享,借助新型智能化平台实现数据内部的透明、公开,打破信息壁垒,提升多功能变电站的横向管理成效等。这些都是在内容整合中需要考虑的重点问题,只有保证供需一致,在该基础上最大限度减少不必要的内耗和投入,形成效益服务和精品服务,才能够从根本上改善多功能变电站经济成效,推動其全面建设和发展。

3 结语

多功能变电站构建的过程中需要紧密结合用户需求,从区域实际出发做好功能设计,在统筹规划、多元参与、效益优先、试点先行等基础上合理构建,这样才能保证经济效益最大化。本项目建设过程中就积极采纳用户意见,结合区域实际情况进行变电站各功能单元的设计,减少了不必要的资源投入和浪费,达到了多功能变电站建设与区域需求完美融合的效果。

[参考文献]

[1] 段华伟.多功能变电站巡检机器人系统研究[J].智能机器人,2019(2):40-41.

[2] 胡燕玲,芮平,张静,等.新型故障诊断测控一体化装置在变电站中的应用[J].中国新技术新产品,2019(2):44-45.

[3] 邢耀杰,李艳.多功能测控装置在智能变电站中的实际应用[J].科技风,2018(23):11.

[4] 尹星,索志刚,王维,等.智能变电站采样方式的优化设计与研究[J].电力勘测设计,2018(5):71-74.

收稿日期:2020-02-21

作者简介:黎嘉乐(1985—),男,广东东莞人,中级技师,工程师,研究方向:电网规划建设与工程管理。