儿童友好导向的生态社区公共空间设计策略研究*

——以中新天津生态城为例

陈 天 王佳煜 石川淼 CHEN Tian, WANG Jiayu, SHI Chuanmiao

0 引言

随着老龄化、贫富差距等社会问题愈发突出,越来越多学者从社会学、心理学等角度研究适合弱势群体的城市空间环境设计。如杨贵庆[1]探讨了城市建成区小尺度公共空间更新改造实现社区功能再生的可能性;李小云[2]以包容性设计为指导,提出全龄社区的公共空间更新策略。目前国内外对城市社区公共空间设计的研究主要包括社区公共服务设施空间设计、人性化居住空间设计、绿色公共空间设计、关注弱势群体的社区公共空间设计[3-4]等方向。

以人为本的公共空间设计中,有部分研究者以关注弱势群体作为切入点。相比同属弱势群体的老年人,对儿童群体在社区公共空间设计层面的研究仍有待完善。以儿童心理与行为特征作为社区公共空间设计的出发点,基于实际案例对公共空间设计策略进行探讨的研究相对欠缺,因此本文尝试从儿童心理学视角出发,以中新天津生态城为例,探讨儿童友好导向的社区公共空间优化设计策略,扩充生态社区公共空间的理论研究并为公共空间城市设计提供新视角。

1 国内外儿童友好导向城市的理论研究进展

国际学术界较早关注适宜儿童活动的城市公共空间建设研究,提出在新建住宅区内提前预留空地作为运动场或儿童游戏场。在1996年人居环境会议上,联合国发布“儿童友好城市倡议”(Child Friendly City Initiative,CFCI),旨在引导世界各国关注儿童生活、成长的城市环境,并制定相关计划以保障儿童在家庭、社区、城市中的权益。2018年,CFC官方网站整合并发布了儿童友好城市的定义,其中包括安全干净的居住环境、可使用的绿色空间、具有娱乐玩耍的场地等[5]。美国学者克莱尔·库珀·马库斯[6]认为户外活动对儿童性格的形成尤为重要,提出儿童场所包含了场地规模、场地要素等环境设计问题。西方国家对CFC建设关注的重点研究方向可分为儿童参与、活动空间需求、灾后教育等。McKoy等[7]提出让社区儿童有效参与儿童友好社区建设,从而建立儿童的社区归属感。Bourke[8]认为游乐场为儿童提供了户外游戏的机会,他通过自然观察法研究新西兰游乐场中不同年龄和性别的儿童活动行为,探讨了适宜儿童活动的游乐场设计策略。Delicado[9]评估了葡萄牙儿童在减少灾害风险的政策和教育中的作用,认为儿童参与防灾减灾的工作有助于解决儿童的特殊需求与脆弱性问题,有利于增强社区抗灾能力。

表1 全球范围内有代表性的儿童友好行动方案

许多西方国家根据自身国情提出CFC行动方案(见表1)[10],提高城市环境的儿童友好性:美国波特兰政府在推行儿童友好型城市建设过程中表达了对儿童权益的关注[11],政府制定的规划政策中明确提出建造适宜儿童居住生活的城市环境,包括对社区邻里公园、街道、庭院等儿童户外活动的主要场所进行儿童友好设计。芬兰重点关注儿童的公众参与、儿童权益保护,提出将儿童参与纳入公共空间的规划发展中[12]。

我国儿童友好城市的研究从1950年代开始萌芽,到1980年代开始发展。张守仪等[13]关注儿童与居住区环境关系,利用问卷、儿童画等方法识别儿童的空间认知、空间偏好以及居住环境对儿童的影响,指出在城市建设过程中要特别关注高层住宅对儿童成长的影响。在著作方面,方咸孚[14-15]著有《居住区儿童游戏场的规划与设计》《儿童游戏场设计与实例》等书籍,提出以不同年龄儿童分组进行多样化儿童场地设计,并从总体布局、场地设计、绿化设计、设施设计等方面为我国研究儿童活动场地设计提供了坚实基础。近年来,关于居住区中儿童游戏空间的实证研究数量增多,包含对儿童游戏场地现状、设计、安全性、儿童游戏行为特征的影响等方面[16]。曾鹏等[17]通过对荷兰生活庭院(Woonerf)、儿童出行路径(Kindlint)案例的分析,提出与我国国情相符的安全街区与儿童出行路径规划设计理念。黄军林等[18]关注城市规划的儿童“包容性”,探索了以制度引导方法转变、以案例开展行动的面向儿童全过程参与规划的方法。政府也逐渐关注儿童空间问题,2016年全国两会代表提交的《关于将“儿童友好社区”纳入各级政府社区发展规划》提案指出:当前我国儿童面临着交通安全、户外活动受限、无法享受有针对性的社区公共服务等问题,建设儿童友好社区必要而紧迫。近年来长沙、深圳等城市在推进儿童友好型城市建设的政策、理论及实践方面都取得了较大进展。

总而言之,我国儿童友好导向的城市设计已在“家园—社区—城市”3个空间尺度上有了初步的萌芽和发展,但相对发达国家而言,相关理论实证研究起步较晚,研究多集中于住区内特定儿童活动场地,尤其是对于社区公共空间的儿童友好设计研究不足,各地的实践模式也待总结和优化。

2 基于儿童行为心理学的公共空间需求

2.1 儿童行为心理学与公共空间

儿童行为心理学是心理学的一大重要分支。德国心理学家赖普尔[19]是公认的儿童心理学创始人,他肯定了儿童心理研究的可能性并系统地研究了儿童的心理发展,认为儿童不同心理情绪导致不同行为的产生,智力发展是儿童与环境动态持续的相互作用的结果。规划师在空间构建过程中应充分考虑儿童生理尺度、活动需求与心理健康,通过场所空间构建、设施配置、功能重塑达到儿童友好导向的社区公共空间设计的目的。目前,已有许多学者将儿童行为心理学与儿童活动场地等公共空间设计相结合[20]。本文对儿童在公共空间中的行为特征进行总结,明确儿童的公共空间活动需求,探索满足需求的公共空间形式与适用的公共空间类型。

2.2 儿童在公共空间中的行为特征

(1)偏爱能与自然环境亲密接触的活动场地。相比成年人对世界的认知程度,儿童的认知局限性决定了他们对自然有着更加明显的亲近愿望。自然中丰富多样的动植物与不断变化的动态环境,带给儿童一个自由、隐秘、宁静的领地,为儿童提供多样化的创造灵感和探索欲望。绿色空间不仅能够为成年人减轻压力和疲劳,改善情绪,还能够有效调节儿童的情绪与行为。与自然环境接触能有效促进儿童在幼儿时期的幸福感[21],社区公共空间可以通过植物搭配和空间塑造,创造具有自然体验的空间环境,利于儿童身心发展。

(2)游戏活动种类丰富。儿童的好奇心是探索空间的动力,有助于儿童获取知识并建立世界观。他们不仅充分使用人为设计的游乐设施,还会在好奇心的驱使下发掘潜在的活动空间,在同一类游乐设施中通过搭造或拆解找到不同的游戏方法。因此,受到儿童喜爱的社区公共空间往往具备活动场地宽敞、游乐设备丰富、主题鲜明的设计特征。

(3)具有明显同龄聚集性。通过对儿童的日常活动的观察不难发现,同龄聚集性是其活动行为组织的主要特征。儿童常常不自觉地与年龄相仿的儿童聚集在一起游戏,因为他们的思维方式与兴趣爱好相似,易于交往。因此,社区公共空间优化设计中应考虑为集体活动提供场地,提供包容不同年龄段儿童生活方式、兴趣与活动特征的公共活动空间。

(4)活动轨迹具有随机性和不确定性。由于儿童的专注力与集中力有限,其活动轨迹也存在随机性,在活动过程中往往不受限于专门的儿童活动场地,住区内有趣的公共空间都能够成为吸引儿童活动的区域。与成年人具有直接目的性的活动轨迹不同,儿童更偏向不断探索新的活动场地,漫游在他们感兴趣的场所[22]。因此在社区公共空间设计中,应在满足不确定性带来的深层次安全需求的前提下,尽量避免用特定空间限制儿童活动范围。

(5)具有探索与躲藏心理。由于躲藏行为要求耳尖目明、奔跑及时,还要足智多谋、想法巧妙,儿童往往把躲藏看作简单易行、自由度大、变化性强的游戏。在躲藏行为过程中,儿童充分调动身体感官并从中提高认知能力,获得愉悦感。活动场地中的隐蔽空间易使儿童产生领域感和支配感,在社区公共空间设计中,通过多种手法营造安全有趣的隐蔽空间有助于满足儿童躲藏游戏兴趣需求及探索需求。

2.3 满足儿童行为心理的公共空间特征

儿童在公共空间中的活动可以分为自然体验、游戏活动、互动交往、安全步行、藏匿探索5类,结合上文对儿童行为心理特征的研究,探讨符合儿童活动特征、满足儿童行为心理的不同类型公共空间要素(见表2)。

(1)自然体验:斯蒂芬·R·凯提出“童年时代是与自然接触、联系的关键时期,对人类身心的发展有重要的影响”,他认为人为设计的儿童游乐场所仅仅提供了在成年人指导下的狭窄范围的活动选择,儿童将很快产生厌倦情绪。因此,自然界中不断变化的空间更容易激发儿童好奇心,引发他们对世界的探索。住区内的绿色空间是儿童学习接触自然的第一堂课,还原自然环境并强调自然感受的公共空间,如使用植物、沙土、水等自然元素创造的空间环境更有利于儿童心理和生理的健康发展。荷兰海牙Rivierenbuurt的社区广场(见图1-图2)最初仅有几个运动场,随着新社区儿童数量的增加,广场缺少自然元素、限制儿童自由发展空间的不足逐渐暴露。通过增加自然交互的活动空间,儿童可以使用随处可见的植物、树枝等自然材料创造性地重塑活动场地,既能掌握基本的动手技能,也增强了环保意识。

表2 儿童活动需求与满足需求的公共空间要素

图1 荷兰海牙Rivierenbuurt社区广场设计平面图

(2)游戏活动:扬·盖尔提出“游戏场是孩子主要集散的地方,为孩子提供了可去之处,游乐设施为孩子等待同伴来临前提供了打发时间的条件”。社区公共空间主要以儿童游戏场的形式为儿童提供游戏活动场地。为满足儿童活动轨迹的随机性,除了放置滑梯、攀爬架等固定游乐设施外,可考虑增设沙坑、趣味构筑物等为儿童提供自由探索和创造的机会。

(3)互动交往:考虑到儿童活动行为具有明显同龄聚集性,与同伴交往时进行的协作游戏和联合游戏有助于儿童之间相互合作、相互学习,在此过程中逐渐提升认知水平、不断学习如何与人相处。社区公共空间设计中应注意为儿童提供开展群体游戏的活动场地,如多人跷跷板、迷你篮球场地等合作游戏设施。除同伴交往空间,营造父母与儿童的亲子交往空间也十分必要,父母在儿童活动过程中扮演观察者和看护者的角色。亲子交往行为极为简单,原因之一是儿童活动场地内缺乏供家长使用的活动设施与空间,仅为儿童提供形式单一的游戏场所。社区公共空间设计优化中应兼顾成人与儿童交往的亲子空间,如在健身设施场地内加入儿童尺度的健身设施,使家长与儿童同时进行健身活动;在儿童活动场地周边增设成人休憩空间,通过植物营造舒适的环境,有助于增进家长与儿童之间的情感交流。

(4)安全步行:社区道路主要为机动车服务,鲜少考虑儿童及行人需求。儿童心智不够成熟且缺乏交通安全意识,在教育儿童树立安全步行意识的同时要提升社区公共空间之间的联通安全性。应优化住区儿童活动场地内、外联通道路及停车的空间设计,保护街道景观,以提升社区街道的儿童友好性。在保证可达性的基础上为儿童提供安全穿行、独立移动、体验丰富的街道空间。

(5)藏匿探索:躲藏游戏是儿童心理认知发展的必经之路。从表面看,躲藏游戏是一个简单的“藏”与“找”的角色互换游戏,但其背后是儿童搜索空间信息、猜测对方心理、调整躲藏策略的心理智慧不断成长的表现。社区公共空间适宜提供符合儿童身体尺度的藏匿空间,利用地形变化和自然事物创造儿童躲藏空间。如利用植物围合形成半私密空间,一方面,在分割空间的同时,方便家长通过植物缝隙观察儿童;另一方面,通过道路、设施、植物将公共空间分割成多个半私密空间,利用通而不畅的小径、层次分明的植物,提升儿童探索兴趣与活动体验。儿童活动场地以及藏匿空间出入口应设置儿童容易识别的图形与符号作为标识引导,提示儿童注意空间布局与穿行空间的路线[23]。此外,藏匿空间不宜采用全封闭设计,以防出现安全隐患。

3 儿童友好导向的生态社区公共空间设计策略

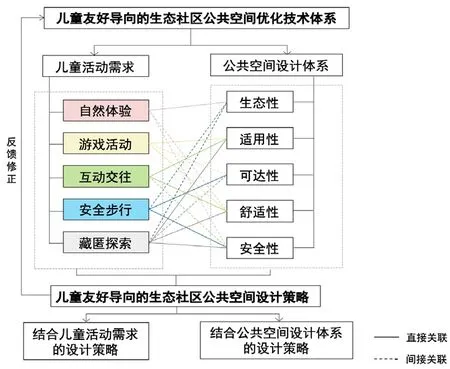

联合国人居署发布的“儿童友好的公共空间”设计指引指出,儿童在城市空间中面临环境健康、空间分配不公平、防护与安全,以及儿童参与度低等一系列问题,并针对以上问题构建以儿童友好为标准的城市公共空间评价体系,包括路径(Access)、用途(Use)、舒适度(Comfort)、绿地率(Green coverage)、设施(Facilities)5个方面。结合前文所述儿童行为心理特征,提出与儿童活动需求相适宜的公共空间形式。将不同种类的公共空间形式与公园绿地、广场、街道等生态社区公共空间类型进行匹配(见表3);并将联合国人居署提出的公共空间评价体系演化为“生态性—适用性—可达性—舒适性—安全性”五位一体的公共空间设计策略体系(见图3),对公共空间设计方法进行梳理,构建儿童友好导向下的生态社区公共空间设计策略。

生态性是指公共空间应以生态城市设计思路为指导,创造有利于生态系统健康、有利于在其中活动的儿童与成人身心健康的公共空间环境。以社区公园绿地为代表的公共空间是儿童在日常生活中接触自然环境的主要场所。一方面,公园绿地具有调节小气候、参与碳氧循环、消除噪声的功能,能够为在其中活动的儿童提供良好的生态环境[24];另一方面,合理的绿化设计、丰富多样的植物种类可以舒缓儿童的心情,引发儿童对自然环境的亲近之心与好奇心。

图2 荷兰海牙Rivierenbuurt社区广场实景

图3 儿童友好导向的生态社区公共空间优化技术体系

适用性是指各类公共空间及内部设施适合儿童的使用偏好,能够满足儿童在公共空间中的各类活动需求。相应的设计手法包括:(1)功能类型友好。儿童在社区公共空间中进行的游戏活动,形式包括单人活动与多人活动、特性活动与随机活动等,且儿童处于生理心理快速生长发育的阶段,不同年龄阶段儿童偏好的活动形式差异极大,因此公共空间功能的设计应结合儿童使用需求与行为特征设置有包容性的活动内容,以满足不同群体的活动需求(见表4)。(2)群体互动友好。群体活动包含儿童与同龄群体的互动交往及与家长的代际互动。(3)公共艺术陈列设计友好。在文化与艺术主题的景观小品或公共艺术陈列区域,增加有益于儿童启发智力的设施,以达到在游乐的过程中增进科学认知、满足好奇心、启迪创造力并激发群体互动的作用。

可达性是指儿童到达各类公共空间的便利程度,包含空间布局关系与连接方式、连接路径即街道的设计,可达性高的空间设计能够有效地促进儿童到达公共空间并进行活动。提升可达性的设计手法包括:(1)出入口设计友好。在社区中的广场、公园等公共空间与儿童聚集的幼儿园学校、艺术培训机构、居住区邻近的情况下,应考虑面向公共空间单独增设出入口;如学校操场可面向公园增设出入口,既可避免接送儿童的家长在邻近城市道路的学校出入口聚集造成交通拥堵,还可鼓励儿童放学后在公园中进行集体娱乐活动。(2)路径设计友好。连接学校、幼儿园的社区道路宜考虑设计独立的儿童专用自行车道、滑板车道,为儿童通勤添加趣味性;在通往公园绿地的社区道路两侧通过沿街店铺、周末集市等形式丰富街道空间,以增强公共空间的吸引力。

舒适性是指公共空间的形式、场地设计方式、服务设施配置设计能够适应儿童的心理行为特征、生理特点,进行区别于成人的定制化设计,以增强儿童在公共空间中的舒适体验。可采用的公共空间设计方法包括:(1)视觉传达友好。使用儿童容易识别的图形与符号设计公共空间标识系统,在儿童活动集中的区域,通过标识系统对儿童行为进行适当的引导。(2)服务设施友好。公共空间中的设施往往以成年人的生理特征为标准进行设计,儿童友好的公共空间应保障满足儿童出行的便捷与儿童活动的舒适性。

安全性是指通过公共空间中的设施能够保障儿童活动的正常有序进行,规避损害儿童身体与心理健康的潜在风险。儿童预判风险来源、保护自身安全的能力较弱,在公共空间中更应加强对儿童活动的支撑性建设,可采用的设计方法包括:(1)步行安全友好。保证专用、安全和便捷的儿童慢行空间。(2)安全提示友好。在对儿童有潜在危险的环境中,设置儿童可理解的信息栏与标识来规范儿童行为。(3)安全分区友好。儿童在公共空间中的活动轨迹不稳定,缺乏危机预判能力的特征使其容易受到伤害,因此宜通过安全分区的方式隔离儿童与潜在危险。如以儿童友好为导向的慢行空间应通过树篱、高差等设计分隔人行空间与非机动车通行空间;成年人进行剧烈体育运动的户外公共活动场所,如篮球场和跑道也应与儿童活动区域分隔开。

表3 满足儿童活动需求的公共空间形式与适用的公共空间类型

表4 不同年龄段儿童行为特征差异与适宜的场地设计

4 儿童友好导向的生态社区公共空间设计实践

中新天津生态城位于天津市滨海新区,是我国与新加坡两国政府合作打造的生态示范项目。作为一座以环境友好、绿色宜居为特色的生态新城,生态城在社区公共空间的设计中体现了对儿童需求的特殊关注与回应,在公园绿地、社区服务中心与附属广场等公共空间设计及公共空间布局等方面均能体现儿童友好的理念,但同时也在街道设计方面存在着些许缺陷。

(1)生态性:生态城通过“生态谷”带状绿地串联各类社区公共设施、公园绿地与社区出入口。生态谷内部采用完全非机动化的交通方式,以小尺度的空间设计和密集且丰富的绿化种植保证了生态谷内部环境的宁静与生态性。通过微气候数据实测与ENVI-met软件模拟可以发现,得益于密集的植物提供的遮阴与通风廊道提供的通风环境,生态谷绿地内的人体舒适度体验优于邻近的居住小区内部公共空间(见图4),体现出公共空间调节小气候、创造舒适环境的生态性作用。社区公共空间是儿童接触自然生态环境的重要场所,生态城在今后的发展中可进一步根据此类公共空间的特征与儿童行为心理特征,结合绿地、雨水花园、湿地、花园、社区农园等生态型环境[26],设置儿童专属活动区和栽培区,寓教于乐,在为儿童创造体验自然、休闲娱乐空间的过程中融入自然科普教育功能,培养儿童的生态意识、环保意识。

(2)适用性:生态城社区级公共空间包括结合社区中心布置的广场和公园、贯穿生态城并与居住区相邻的带状公园、居住组团内活动场地等,生态城在对不同种类的公共空间进行设计时,融入了差异化的主题与特色。如带状公园包含了一系列不同主题与形式的适于儿童活动的场所,如图5a用砖石与铁丝网围墙半围合限定并创造出相对独立、安静的活动场所,图5b则是在广场树阵中,利用高大乔木的林下空间设计聚集、休息的场所,组合滑梯、小型水景与水车、植物藤架都是常见的适宜儿童活动的设施(见图5c-图5f)。生态城设计了以轮滑、滑板为主题的社区公园(见图5g),起伏的坡道是儿童自由攀爬、追逐奔跑的场所,对儿童而言充满了竞技与自由探索的乐趣。此外,在以儿童适用性为目标的设计中,设施种类可以更丰富,以进一步满足儿童的游戏娱乐、体验自然、社交等需求。比如攀爬架、涂鸦墙、障碍物等可供儿童开展群体活动、满足社交需求;可供儿童与成人共同活动的场地与设施,如轮滑场地、乒乓球等小型球类运动场地、沙坑等,可以增进亲子情感交流。再如针对幼年儿童宜布置启蒙类景观小品,以达到启发智力、提升认知能力的目的;对于学龄儿童则需采用障碍物、树屋等满足其独立、求知欲特质的游戏场地与设施,以达到接触自然、增强体质的目的。此外,建议通过交互式设施,为儿童提供玩耍、交流、学习知识的公共艺术品。

图4 生态谷(白色线框内)及周边居住小区人体舒适度PET指数分布

(3)可达性:生态城借鉴了新加坡新市镇的建设模式,将社区级服务设施如社区中心、学校、社区公园集中设置,共同服务周边的多个居住小区。以生态城儿童公园及其周边为例,集中布局模式可以减少儿童从学校或家中到达公园与社区中心等公共空间的距离。在居住区人行系统的设计中,面向社区中心与儿童公园单独开辟了人行出入口(见图6a),突出体现了步行系统对提升公共空间可达性的关注。此外学校操场面向儿童公园设计了出入口(见图6b),学生放学后可以便利地聚集在儿童公园内玩耍,而不需要通过步行、公交等其他方式到达较远的公共空间。儿童友好空间的可达性不单指最短距离,而是综合考虑儿童的生活习惯及出行规律,在居住区内外构建适宜儿童的连贯有序的慢行系统。从宅前绿地到组团绿地,再到小区中心广场,最后到居住区公园甚至更重要的城市节点,构建有机联系的儿童步行系统。生态城人行道宽度多为12 m(见图6c),为增加社区公共空间之间的可达性提供了空间载体,可通过小区道路的断面改造,增加儿童慢行道、无障碍通道、绿化带,实现多功能区划,构筑“步行主导”的儿童友好道路交通设计体系。

图5 生态城中各类儿童活动公共空间

(4)舒适性:生态城儿童活动空间针对不同年龄段的儿童分别设计了幼童活动区、学龄儿童活动区与家长休息区,供儿童游乐的设施以大型组合滑梯、秋千、健身器械、地形起伏的攀爬区为主,能够满足儿童活动的基本需求。丰富多样的公共空间类型与游乐设施为创造具有舒适性的儿童友好的公共空间提供了空间载体,可进一步通过景观改造、增设富有挑战的公共空间,从整体上形成连续、丰富、趣味、舒适的儿童友好公共空间网络。以生态城第三社区中心周边地块为例(见图7),结合生态谷、社区服务中心及公交站等城市公共空间,增设具有普及知识、增加科学认知、寓教于乐作用的智慧型儿童友好展示设施。结合儿童休憩节点形成连续、舒适的儿童游玩慢行路径,沿途布置注重植被搭配和科普意义的儿童园艺游乐区域,或改造沿街店铺橱窗成为鼓励儿童大胆创造的涂鸦墙,以种类丰富、解放儿童天性的体验空间增加儿童的好奇心,同时延长儿童户外滞留时间,促进儿童的健康。

图6 生态城儿童友好的公共空间布局与街道设计

除公共空间类型外,服务设施的针对性精细化处理也直接影响儿童友好公共空间使用的舒适性。生态城社区服务中心是对新加坡模式改良而成的具有公共服务、信息交流和社会融合等功能的综合性社区活动中心。将社区服务中心局部公共空间作为儿童活动区域,综合考虑儿童与成人的生理与心理差异,对活动中心内儿童活动设施尺寸、儿童座椅、公共卫生间中儿童洗手池、儿童专用的扶手栏杆等进行精细化设计,营造舒适便利的儿童活动氛围,不仅体现对儿童的心理、生理需求的尊重,积极调动儿童参与活动的热情,还能够满足家长在享受社区服务设施的同时看顾儿童的需求。未来社区发展过程中,儿童友好导向的社区公共空间将培养孩子们的社区归属感,创造和谐的社区氛围,对提高文化生活品质和加强城市宜居性具有重要意义。

图7 儿童友好公共空间舒适性设计策略

(5)安全性:生态城设有以儿童活动为主题的儿童公园,将儿童安全、儿童教育等元素融入活动场地与设施中。公园内地面全部采用橡胶地垫,避免儿童跌倒产生磕碰;活动设施没有锐角,空中活动空间采用绳索进行围护,配套服务设施以儿童生理尺度为标准进行设计,为陪护的家长提供遮阴廊亭与茶座桌椅。相较而言,生态城儿童活动公共空间缺少安全提示标识和完备的夜间照明系统,可增加“注意蚊虫叮咬”“注意涉水安全”等信息栏或标识,提升儿童与家长的户外活动安全意识;保持良好的夜晚照明,公共空间保证适度开敞,以获得足够监督和舒适,从而提高空间使用率和安全性。另外,进一步将儿童友好的公共空间研究视野扩展至城市街道空间,将有助于提升整体生态城步行安全性。在绿色出行理念的引领下,生态城每条街道均采用机动车道与慢行专用道分离的“三块板”断面设计,保证了街道中儿童步行空间的非机动性。但步行道与非机动车道仅通过地面铺装进行区分,未采用高差、树篱等方式分隔行人与非机动车的活动空间。儿童在公共空间中的行为轨迹更加多变且难以控制,提前识别交通安全隐患的能力相对较弱,此类慢行空间设计对于儿童存在一定的安全隐患,需通过进一步的精准化设计优化提升。如增加道路的限速设施与标识;保证交叉路口的安全防护,在与车行道交叉的地方设置缓冲区域,并在道路两侧设置植物隔离带;连接学校、幼儿园的社区道路设置专用的儿童自行车道。除上文探讨的场地设施等客观策略外,还建议生态城政府引导多方参与。如幼儿园、小学定期举办安全教育活动,提升儿童对于安全和危险隐患的认知和应对能力;鼓励社区积极组织安全主题亲子活动或参观消防局、公安局等。建立从理论到实践的完整、严格的安全教育系统,关注儿童心智健康与人身安全,让儿童在安全、包容、绿色的社区中健康成长。

5 结语

儿童是人类社会发展的未来,儿童友好导向的公共空间设计是城市设计人性化发展的必然要求,以关爱儿童的视角进行城市规划与空间设计则是城市规划师应具备的人文素养与专业素质。本文基于儿童行为心理特征分析了满足儿童需求的公共空间设计要素,并结合中新天津生态城的建设经验,以“生态性—适用性—可达性—舒适性—安全性”视角入手,构建了儿童友好导向的生态社区公共空间设计策略体系,以期能够为我国生态社区建设、儿童友好型城市建设提供新的思路与设计方法,一定程度上弥补我国城市规划领域对儿童群体利益关注的不足。本文以国内外的理论研究为基础并结合实证研究,研究数据与研究方法仍有待完善,在今后将进一步加深对儿童需求的认知,深化空间策略研究,从而创造更加符合群体利益的儿童友好型城市与社区。