喀斯特地区耕地土壤有机碳分布特征研究

牟桂婷 张珍明 赵伦学

[摘要]根据喀斯特地区耕地资源的实际情况,以贵州省兴义市为研究对象,在保证采样点具有典型性和代表性的基础上,采集混合样和土壤剖面样品(0~100cm),并对样品中有机碳分布特征进行研究。不同耕地类型的耕作层土壤有机碳含量的具有明显差异,其中灌溉水田的含量显著高于其他3种耕地类型,有机碳含量为23.08g/kg,菜地的有机碳含量最低,仅为15.36g/kg。不同质地类别的耕作层土壤有机碳含量的排序为:黏土>黏壤土>壤土>砂土。随着耕地土壤剖面深度的增加,土壤有机碳含量随之降低。研究结果可为兴义市增加土壤有机碳固定量,减少温室气体排放量和实现农业可持续发展提供科学依据。

[关键词]有机碳;喀斯特地区;耕地;土壤

中图分类号:S153.6;Q948 文献标识码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.202001

自工业革命以来,科学技术迅速发展,极大地改善了人们在衣食住行等方面的客观条件,同时也给人类生存的环境带来了严重的问题,其中影响最大、受关注度最高的问题之一即温室效应。温室效应与全球变暖之间的关系、与地球各个生态圈之间的关系逐渐成为世界共同关注的气候问题[1-4]。2016年全球100多个国家共同签署的《巴黎协定》,更是制定了将21世纪全球平均气温上升幅度控制在2℃以下的目标。导致温室效应的直接原因是全球碳循环不平衡,而在全球碳循环中土壤有机碳具有极其重要的意义[3-4]。有机碳是地球上生物圈、土壤圈及大气圈的重要组成元素,对动植物生长发育、土壤肥力、大气循环等方面具有重要作用。其中土壤有机碳的作用主要表现在两个方面:(1)通过提高土壤肥力、改善土壤理化形状等方式,促进植物对土壤中其他各元素的吸收利用,以实现其优质、高效生长的目标;(2)作为陆地生态系统的碳库,影响着全球碳循环的平衡[5-8]。

土壤有机碳库在陆地上几大系统碳库中是最大的,土壤有机碳库的积累和变化都会对全球的碳循环产生影响。2014年11月2日IPCC在报告中明确指出:人类的活动对气候变化的影响正在不断增强,如果人们不采取一些措施,那么气候变化将会对人类的生存环境产生巨大的影响。在此之前,该机构也指出:农业对缓解温室气体的排放具有重要的作用。国内外学者开展了大量关于土壤有机碳储量的研究,虽然我国在这方面的起步相对较晚,但也取得了一些研究成果[9-11],且主要还是集中于土地利用与覆被变化、不同土地利用方式以及不同陆地类型对土壤碳的影响[1-2、6、12-14],在农业管理措施对土壤碳积累影响方面的研究相对来说比较少,特别是有机碳在喀斯特地区耕地土壤中的相关研究,更是少之又少。因此,本文将喀斯特地貌类型下的兴义市耕地土壤作为研究对象,对该区域内的耕地土壤有机碳含量分布特征进行研究,期望能够为提高土壤中有机碳的积累量、降低温室气体的排放量以缓解温室效应带来的气候环境问题、实现绿色循环生态等方面提供一些科学依据。

1 研究区域概况

兴义市位于貴州省的西南部地区,地理位置在东经104°51′~104°55′,北纬24°38′~25°23′之间,由于受海洋性气候的影响,具有较为独特的气候特点:季风型、高原型、多样性,日照较长、雨量充沛。境内海拔范围约在900~1 400m,地势特征为:西北部较高、东南部较低,起伏性比较大。全市耕地土壤的质地类型主要为壤土、黏土、黏壤土、砂土,耕地土壤类型以石灰土、黄壤、水稻土为主。粮食作物中玉米、小麦和水稻的播种面积较大,主要的经济作物有油菜、烤烟、芭蕉芋、甘蔗等。

2 材料与方法

2.1 样品的采集与制备

以兴义市各个乡(镇)耕地面积的多寡、地形类型、地貌特征、土壤肥力及类型、作物种类等为参考,在尽量确保空间的均匀分布情况下,采样单元为3~10hm2,且保证每个点都具有典型性特征。采样步骤:(1)选择比较能够代表该区域的一块耕地;(2)以S型的路线,采集5~8个土壤样品;(3)将这几个土壤样品充分混合,作为一个混合样品;(4)在具有典型性的区域内,按照每20cm为一层(共5层:0~20cm,20~40cm,40~60cm,60~80cm,80~100cm)挖土壤剖面。其中一共采集到耕层混合样品4 486个、剖面层次样品1 081个。

采集好的样品带回实验室,置于通风但没有阳光直射的地方风干,风干期间可适当翻土加快其风干的速度,同时将土壤中的植物残体、石块等剔出,保证风干位置的清洁,避免灰尘等其他物质污染土壤。风干后的土壤用研磨并过100目的土筛,过筛后的样品密封在密封袋中做好标签,并置于干燥器中保存,直至进行化学测试时取出使用。

2.2 测试方法与数据处理

本研究中采用外加热重铬酸钾氧化法测定土壤中有机碳的含量[14],数据处理采用Excel软件对土壤有机碳含量的数据进行处理。

3 结果与讨论

3.1 不同区域耕地土壤有机碳含量分布

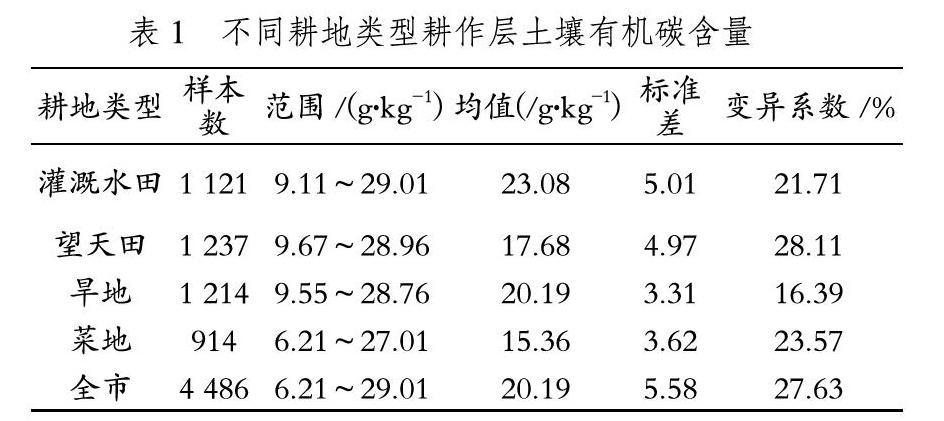

如表1所示,兴义市21个乡镇耕地的耕作层土壤有机碳含量差异较大,其中全市耕地有机碳含量最高值为29.01g/kg,变化范围为18.77~29.01g/kg,分布在敬南镇,最低值为6.21g/kg,变化范围为6.21~18.59g/kg,位于洛万乡,最高值为最低值的4.67倍,全市耕地有机碳含量的平均值为13.21~26.48g/kg。总体来说,兴义市耕地的耕作层土壤有机碳含量呈现出北高南低的趋势,其中中部和北部区域的有机碳含量较高,均在20g/kg以上,而南部地区有机碳含量相对较低,均在20g/kg以下。该地区土壤有机碳含量差异比较显著,这与喀斯特地区的地形特点具有直接的关系,喀斯特地区独特的地形使其对土壤发生、土壤养分累积的作用具有较大的差异性[15],进而导致有机碳含量分布的差异。有机碳含量的变异系数在6.40%~40.73%,其中巴结镇变异系数最大,达40.73%,说明该镇有机碳含量分布差异较大,七舍镇的变异系数最小。从整体来看,兴义市耕地土壤有机碳含量总体是较高的,平均含量为20.19g/kg。

3.2 不同耕地类型的土壤有机碳含量

如表1所示,兴义市不同的耕地类型耕作层的土壤有机碳含量均值差异比较显著,表现为:灌溉水田>旱地>望天田>菜地,灌溉水田有机碳含量较高,为23.08g/kg,变化范围为9.55~28.76g/kg,这是由于一方面灌溉水田中的土壤长时间浸泡在水中,这对有机质的分解具有一定的抑制作用;另一方面化肥与有机肥料的投入及其作物固定作用更大限度地保存了土壤中有机碳的含量。旱地有机碳含量次之,为20.19g/kg,变化范围为9.55~28.76g/kg,其长期的处于土壤翻耕过程中,且矿质化作用对土壤有机碳的分解具有促进作用,因此其有机碳含量略低于灌溉水田,但高于望天田及菜地。菜地的有机碳平均含量最低,为15.36g/kg,变化范围为6.21~27.01g/kg,這是由于菜地的人为耕翻频繁,导致有机物的分解损失较多,有机碳储存较少;其有机碳含量变异系数最大,是由于受人为干扰作用最强。总体上来看,耕地类型不同是土壤碳库和碳循环最直接的影响因子。气候条件和土壤理化性质在促进碳平衡的循环方面有着十分重要的作用,人们的活动可以通过改变耕地类型、耕地管理方式,调节土壤中有机碳分解的快慢程度,最终调控农田生态系统的碳循环[16-17]。由此可见,通过更加科学性、统筹性的耕地管理办法扩大土壤碳库,是现在和未来相当长的一段时间内有效调节温室效应的方法之一。

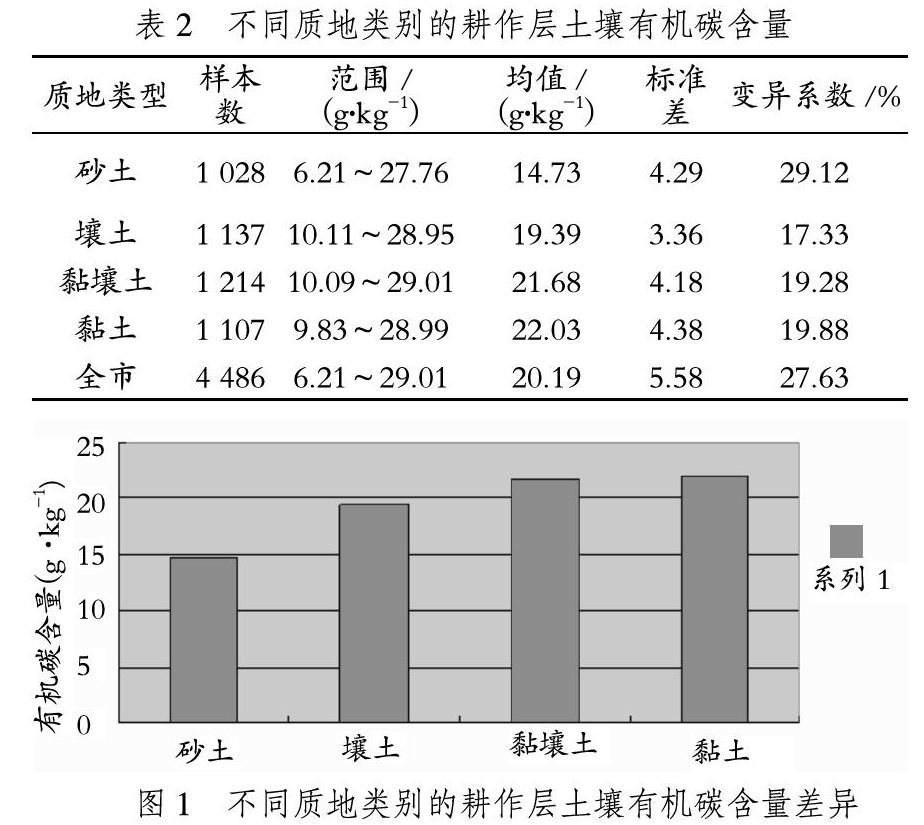

3.3 不同质地的耕作层土壤有机碳含量

土壤质地类别受到自然环境、人为活动的影响,不同的区域形成特定土壤质地类别,具有典型的空间差异,它也能反作用于自然及人类活动的方式,是土壤基本的物理特性,对耕地土壤水热状况和腐殖化、矿质化过程具有直接作用。不同质地类别的耕作层土壤有机碳含量特征表现:黏土(22.03g/kg)>黏壤土(21.68g/kg)>壤土(19.39g/kg)>砂土(14.73g/kg);各种土壤机碳含量变化范围分别为黏土9.83~28.99g/kg;黏壤土10.09~29.01g/kg;壤土10.11~28.95g/kg;砂土6.21~27.76g/kg,四种土壤质地的耕作层有机碳含量变化范围都比较大。不同质地类别的耕作层土壤有机碳变异系数特征表现:砂土>黏土>黏壤土>壤土;其中,黏土和黏壤土变异性在四种土壤质地的中间,分别为19.88、19.28,属于中等变异;砂土的变异性最大,为29.12,属于中高变异;壤土的变异性最小,为17.33。具体如表2、图1所示。说明黏土和黏壤土是影响兴义市耕地土壤有机碳的固持能力的主要因子。土壤细颗粒物质尤其是粘粒具有长期固定碳的能力,通过粘粒胶体的吸附以及与土壤有机质形成有机无机复合体的形式,从而对土壤有机碳起到物理保护作用[18]。

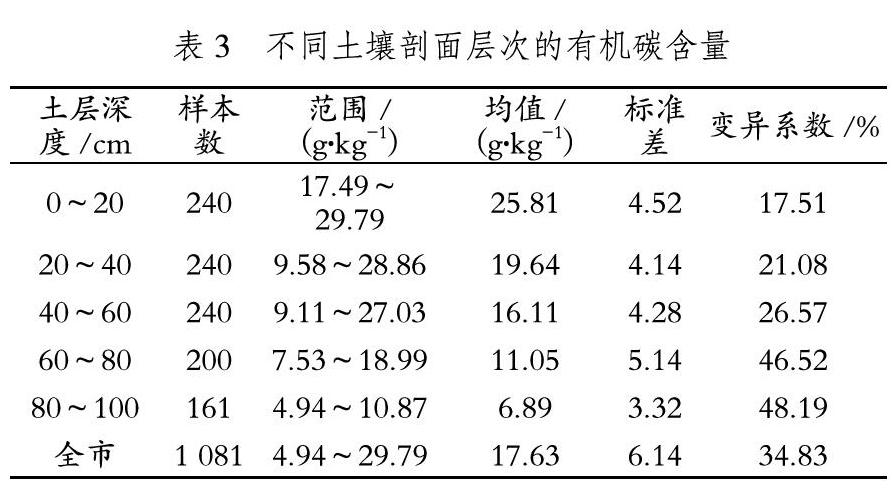

3.4 耕地土壤剖面上有机碳含量的分布特征

如表3所示,随耕地土壤剖面深度的增加,土壤有机碳的含量随之下降。0~20cm的有机碳平均含量为25.81g/kg,80~100cm的有机碳平均含量仅为6.89g/kg。不同土层有机碳含量变异系数均在15%以上,说明各土层有机碳含量变化相对较大。0~20cm的有机碳含量较高是长期施用有机肥料和秸秆还田等培肥地力的结果。植物根系的分布直接影响到土壤有机碳的垂直分布,大量的死根通过老化、腐烂、分解,为土壤提供了丰富的碳来源[19],而耕地作物根系主要集中在0~40cm的上部土层中,并且随着剖面深度增加而减少;加上随着剖面深度的增加,人为耕作扰动和土壤透气性减弱,使得表层有机碳的向下移动变得更加困难,从而导致有机碳含量在40cm以下锐减[20]。土壤剖面中有机碳含量的垂直分布特征能够反应耕地对有机碳的储存能力,是土壤生产潜力和土壤质量的一个重要体现。

4 结 论

兴义市耕地耕作层土壤有机碳含量总体含量较高,各乡镇耕作层有机碳含量具有较大差异。全市耕地有机碳含量最高值为29.01g/kg,分布在敬南镇;最低值为6.21g/kg,位于洛万乡,最高值为最低值的4.67倍。中部和北部区域有机碳含量较高,南部地区有机碳含量相对较低。

兴义市不同土地利用方式下的耕地土壤中有机碳含量表现出较为明显的差异,其中灌溉水田的有机碳含量为23.08g/kg,显著高于其他3种土地利用类型,菜地的有机碳平均含量最低,仅为15.36g/kg。不同土地利用方式下的耕地土壤中有机碳含量排序为:灌溉水田>旱地>望天田>菜地。

黏土和黏壤土是影响兴义市耕地土壤有机碳的固持能力的主要因子。兴义市不同质地类别的土壤有机碳含量的高低顺序为:黏土>黏壤土>壤土>砂土。

土壤有机碳的含量随耕地土壤剖面深度的增加而下降。兴义市耕地土壤剖面0~20cm的有机碳平均含量最高为25.81g/kg,80~100cm的有机碳含量最低,含量仅为6.89g/kg,土壤剖面的有机碳含量在40cm以下发生锐减。

参考文献

[1] 范月君,侯向阳,石红霄,等.气候变暖对草地生态系统碳循环的影响[J].草业学报,2012,21(3):294-302.

[2] 徐小锋,田汉勤,万师强.气候变暖对陆地生态系统碳循环的影响[J].植物生态学报,2007(2):175-188.

[3] N.H.Batje,W.G.Sombroe.Possibilities for carbon sequestration in tropical and subtropical soils[J].Global Change Biology,1997,3(2):161-173.

[4] Dormaar J F,Willms S W D.Distribution of Nitrogen Fractions in Grazed and Ungrazed Fescue Grassland Ah Horizons[J].Journal of Range Management,1990,43(1):6-9.

[5] 杨景成,韩兴国,黄建辉,等.土壤有机质对农田管理措施的动态响[J].生态学报,2006,23(4):787-796.

[6] 吴建国,张小全,徐德应.土地利用变化对土壤有机碳贮量的影响[J].应用生态学报,2004,15(4):593-599.

[7] 周莉,李保国,周广胜.土壤有机碳的主导影响因子及其研究进展[J].地球科学进展,2005(1):99-105.

[8] 罗梅,郭龙,张海涛,等.基于环境变量的中国土壤有机碳空间分布特征[J/OL].土壤学报:1-16[2019-12-02].http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1119.P.20190507.1547.002.html.

[9] 李东,王子芳,郑杰炳,等.紫色丘陵区不同土地利用方式下土壤有机质和全量氮磷钾含量状况[J].土壤通报, 2009, 40(2):310-314.

(下转第页)(上接第页)

[10] 刘濤泽,刘丛强,张伟,等.喀斯特地区坡地土壤有机碳的分布特征和13C值组成差异[J].水土保持学报,2008,22(5): 115-118+124.

[11] 石福臣,李瑞利,王绍强,等.三江平原典型湿地土壤剖面有机碳及全氮分布与积累特征[J].应用生态学报,2007, 18(7): 1425-1431.

[12] 唐国勇,彭佩钦,苏以荣,等.洞庭湖区不同利用方式下农田土壤有机碳含量特征[J].长江流域资源与环境,2006, 15(2): 219-222.

[13] 姜勇,张玉革,梁文举,等.潮棕壤不同利用方式有机碳剖面分布及碳储量[J].中国农业科学,2005,38(3):544-550.

[14] 张新荣,刘林萍,方石,等.土地利用、覆被变化(LUCC)与环境变化关系研究进展[J].生态环境学报,2014,23(12):2013-2021.

[14] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业出版社, 1999.

[15] 涂成龙,林昌虎,何腾兵.黔中石漠化地区生态恢复过程中土壤养分变异特征[J].水土保持通报,2004,24(6):22-25.

[16] R Lal,Soil erosion and the global carbon budget[J].EnviromentInternational,2003(29):437-450.

[17] SmithP,Carbon sequestration in croPlands:the Potential in Europe and the global context[J].European Joumal of Agronomy,2004(20):229-236.

[18] JobbagyEG,RB.J.The vertical distribution of soil organic carbon and it's relation to climate and vegetation[J].Ecological Application,2002,10(2):423-436.

[19] 涂成龙,何腾兵.贵州西部喀斯特石漠化地区草地土壤有机质和氮素变异特征初步研究[J],水土保持学报,2006,20(2):50-53.

[20] 王萍,何腾兵.贵阳市蔬菜基地土壤特性的区域变化规律[J].贵州农业科学,2007,35(1):36-39.