岩浆岩地区富水性分级与蓄水构造研究

李波,韩玉英,关琴,吴璇,刘春伟

(山东省地矿工程勘察院,山东 济南 250014)

0 引言

20世纪七八十年代,全国先后完成了1∶20万水文地质调查工作,随后又开展了不同比例尺的水文地质调查工作,对不同含水岩组富水性等级进行了初步划分,并提出了储水构造、蓄水构造、新构造控水、水文地质结构系统等理论[1-7]。在以往水文地质调查编图中,一般将岩浆岩区地下水富水性笼统地划定为<100m3/d,作为主要贫水地区,并不利于该区的找水定井及地下水开发利用[8]。

为提高水文地质调查与编图精度,自2012年以来,中国地质调查局和原山东省国土资源厅在鲁中南地区陆续开展了1∶5万水文地质调查工作。在编制1∶5万水文地质图时,对沉积岩类含水岩组富水性进行了更加详细的划分,而岩浆岩区裂隙水主要分布在风化裂隙中,部分发育在构造裂隙中,其富水等级划分并没有形成统一认识。鉴于此,该文结合已开展的1∶5万水文地质调查工作,以颜庄幅、赵格庄幅为例,总结了岩浆岩区富水性等级划分的主要影响因素,细化了富水性分级,为今后水文地质调查及编图工作提供一定科学依据,为岩浆岩区找水定井指明了新方向,具有实际意义。

1 区域背景

1.1 地质条件

山东地区岩浆活动十分频繁,从太古宙至新生代都有发现,可划分为迁西、阜平—五台、吕梁、四堡、晋宁、震旦、加里东、印支、燕山及喜马拉雅等各岩浆活动期。除迁西期、阜平期、燕山期及喜马拉雅期有较多火山活动外,其他岩浆活动期均以岩浆侵入活动为主。岩浆岩出露面积约30976km2,主要分布在鲁中山区及鲁东地区,约占全省陆地面积的20%。以燕山期岩浆岩出露面积最大,其次为吕梁期及晋宁—震旦期岩浆岩,加里东—印支期及四堡期岩浆岩分布最少。

岩浆岩在空间上具有区域成带分布特点,在时间上则显示多旋回活动的特点,在形成上具有多成因的特点,因此岩浆岩在时空分布上的“区域成带性”、“多旋回性”和“多成因性”是山东省岩浆岩分布的基本规律[9-10]。

1.2 水文地质条件

岩浆岩区地下水类型为岩浆岩类裂隙水,水文地质条件相对简单。地下水主要分布在地表风化层及断裂构造裂隙中。风化层厚度约10~30m,裂隙发育,其基底与地面起伏大体一致。地下水呈带状分布于山谷或沟底等地势低洼处。岩浆岩受构造、风化作用的影响,发育网状结构的风化裂隙及线性结构的构造裂隙,裂隙水主要分布在地表风化壳裂隙及构造裂隙之中,呈网格状和线性分布[11]。

岩浆岩地区富水性一般较弱,埋藏较浅,受季节性控制明显,地下水水位随季节变化而变化。大气降水是地下水主要补给来源,在地势低处可接受松散岩类孔隙水和地表水补给及高处岩浆岩类裂隙水径流补给。其补给程度与地形地貌、裂隙发育程度关系密切,由于地形坡度较大,大部分降水以表流产出,少量沿裂隙发育方向渗入地下形成径流。地下水运动受地形条件控制,随地形坡向成散流状态,在沟底及构造破碎带发育处,常呈下降泉方式排泄。整体表现为就地补给、浅部运动、短途排泄。在局部地区,受断裂阻水、地形坡度变小等因素影响,往往富水性较好,形成相对富水区。

2 富水性分级

岩浆岩地区水文地质条件单一,在区域上,地下水富水性受地形条件控制明显,汇水条件决定了地下水的富水程度。因此,该文在富水性划分时,以小流域为单元进行整体把控,并充分考虑区内的主要蓄水构造这一关键影响因素。

2.1 小流域单元的富水性划分

在岩浆岩出露区,地貌类型基本上以中低山、丘陵为主,地形起伏变化大。该地形地貌决定了岩浆岩区往往是多条河流、支流的发源地,形成多个局部小流域单元。

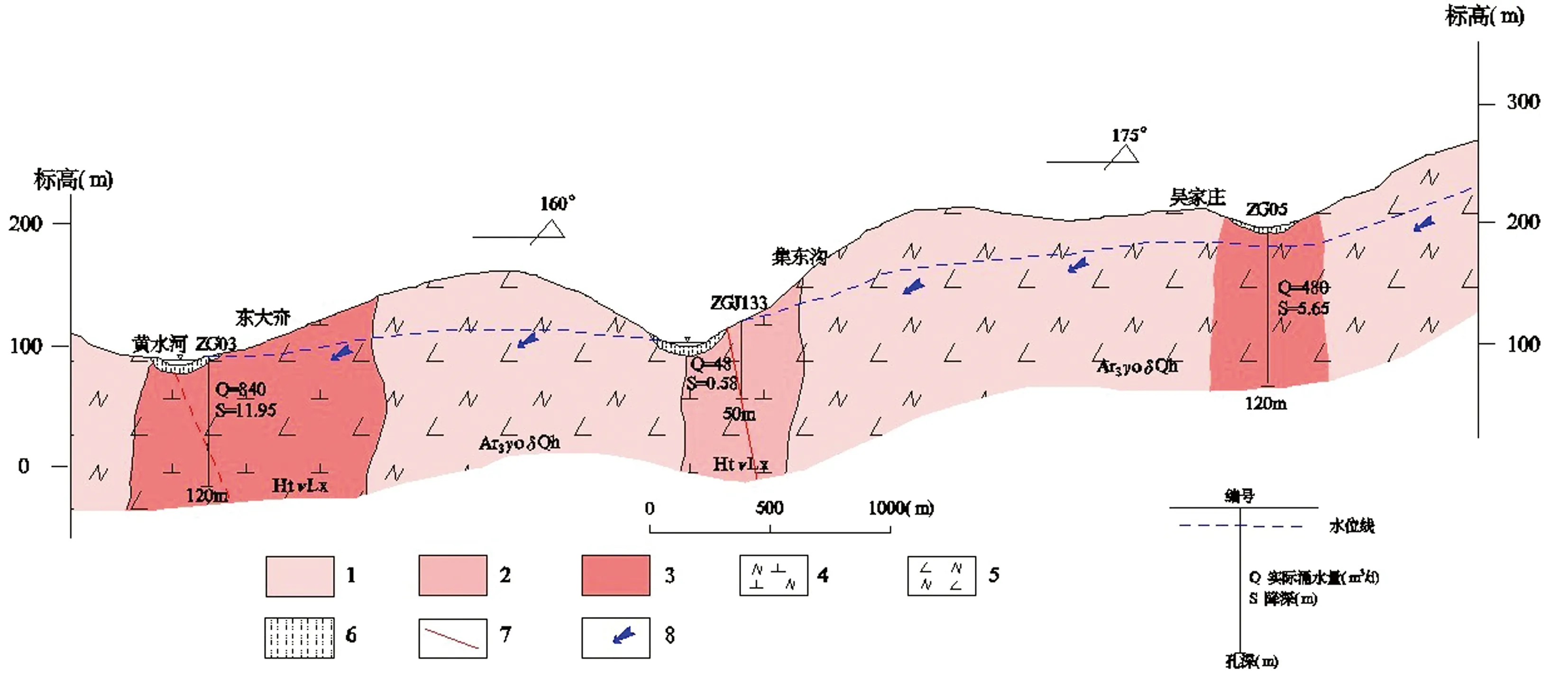

岩浆岩地区富水性划分时主要考虑地下水循环条件和地表水的汇水条件。在小流域单元内河谷地带,尤其是山间河谷下游地势相对平缓处,地下水易于储存富集,富水性较强(图1)。在小流域单元的地表分水岭附近,汇水条件较差,地下水不易储存富集,一般富水性较差。

1—单井涌水量<10m3/d;2—单井涌水量10~50m3/d;3—单井涌水量>300 m3/d;4—黑云英云闪长岩;5—斜长角闪岩;6—第四纪砂土;7—断层;8—裂隙水流向图1 山间河谷地带富水性剖面图

2.2 富水性级别划分——以颜庄幅1∶5万水文地质图为例

颜庄幅(J50E024016)位于鲁中南山区大汶河流域,牟汶河是区内规模最大的河流,控制幅域范围近70%。该区属低山丘陵区,地貌类型划分为构造侵蚀、侵蚀剥蚀、剥蚀溶蚀地貌、侵蚀溶蚀地貌和堆积地貌等。图幅涉及新甫山凸起—泰安凹陷—鲁山凸起等四级构造单元,受断裂控制发育莱芜盆地和鲁村盆地。出露地层以各期侵入岩和古生代碳酸盐岩为主,新生代第四纪地层主要沿牟汶河及其支流两岸分布,其中岩浆岩区主要分布在图幅中东部、莱芜盆地外弧断裂以东。

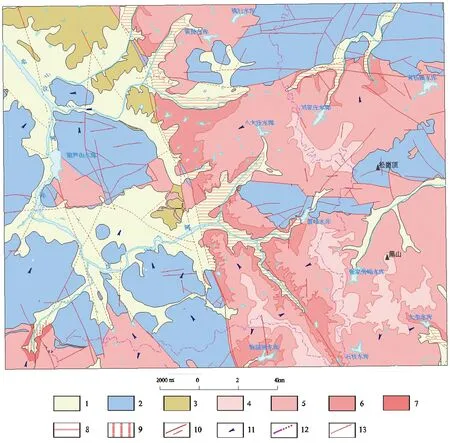

野外调查完成后,对岩浆岩区水文调查点进行整理投图。在充分分析原始数据的基础之上,考虑地形地貌、构造断裂、侵入体岩性、地下水补径排条件等因素,参照1∶5万水文地质调查编图规范及相关资料[12-15],对岩浆岩区富水性进行了细分,划分为<10m3/d,10~50m3/d,50~300m3/d,>300m3/d 4个等级(图2)。

1—第四系覆盖区;2—碳酸盐岩分布区;3—碎屑岩分布区;4—单井涌水量<10m3/d;5—单井涌水量10~50m3/d;6—单井涌水量50~300m3/d;7—单井涌水量>300m3/d;8—隐伏区单井涌水量50~300m3/d;9—隐伏区单井涌水量>300m3/d;10—断裂与推测断裂;11—地下水流向;12—地下水系统分界线;13—富水性分区界线图2 颜庄幅岩浆岩区富水性划分图

(1)富水性强区:单井涌水量>300m3/d,分布面积小,主要在深切沟谷地区。地势低洼或受断裂影响岩石破碎,裂隙发育,具有良好的储水空间、导水通道与汇水面积,富水性强。

(2)富水性中等区:单井涌水量50~300m3/d,分布在莱芜盆地外弧断裂东侧及构造侵蚀形成的深切沟谷地区。太古代、元古代及中生代各期花岗岩裂隙含水岩组,汇水面积较大,裂隙较为发育,地下水易于富集储存,属流域地下水汇集排泄区,富水性较强。

(3)富水性贫乏区:单井涌水量10~50m3/d,地貌类型多属于侵蚀剥蚀低山—丘陵区,地势相对较高,表层风化裂隙不发育,风化层厚度一般小于20m,裂隙细小且多被填充,地下水主要接受大气降水补给,属流域地下水径流区,富水性较弱。

(4)富水性极贫乏区:单井涌水量<10m3/d,主要分布在海拔较高的中低山、丘陵及分水岭附近,地貌类型多属于构造侵蚀中低山及侵蚀剥蚀低山,属流域地下水补给区,地下水处于快补、快排状态,地形条件不利于地下水储存,富水性极差。

3 蓄水构造研究

在岩浆岩地区进行富水性分级划分时,除了以小流域为单元宏观把控之外,还应充分考虑区内的主要蓄水构造。对于存在蓄水构造区域,富水性等级应依据相关数据进行适当提高。岩浆岩地区常见蓄水构造主要有断裂型、岩脉型、不同期次岩体接触带型和复合型,其特征介绍如下。

3.1 断裂型蓄水构造

断裂型蓄水构造是岩浆岩地区主要蓄水构造,也是常见蓄水构造。其富水带水量大小,主要取决于断裂力学性质、规模、补水条件等因素。断裂蓄水主要是由于断裂作用所产生的密集裂隙或破碎带,提供了地下水富集的场所。其次就是某些断裂的阻水作用,致使断裂两侧地下水相对富集[16-17]。

(1)张性断裂:在拉伸应力的作用下,断裂带及围岩区域岩石破碎、裂隙发育、岩石结构疏松,形成了良好的储水空间,成为地下水主要富集区。例如招远市南横沟村丰仪断裂、栾家河断裂,带内构造角砾粗大、裂隙发育,形成条带状富水区(图3)。

(2)压性断裂:受断层挤压致使断裂两侧岩体发生扭曲变形,形成一个相对阻水带。裂隙水沿地形坡度向此次汇集后,受阻水带阻挡在两侧相对富水区。

不同规模断裂,富水性也不近相同。从各类断裂在构造体系中看,压性断裂富水带的规模常常最大,扭性次之,张性最小。断裂之间的复合关系对地下水的富集影响也很大。不同走向断裂交接部位,经常形成较好的地下水富集区。

3.2 岩脉型蓄水构造

在岩浆岩地区,发育着不同走向的侵入岩脉,改变了区域内的水文地质条件。对于平行与地下水流向的岩脉,会使含水岩组相互沟通,加大了地下水补给区面积,提高了下游的富水性;对于垂直于地下流向的岩脉,对地下水起了一定的拦截作用,往往在上游一侧地下水富集,形成相对富水区[18]。例如,在赵格庄幅内吴家庄村,在蚕山西侧发育一条斜长角闪岩脉,地下水受岩脉阻挡后形成富水区,单井涌水量可达300~800m3/d(图4)。

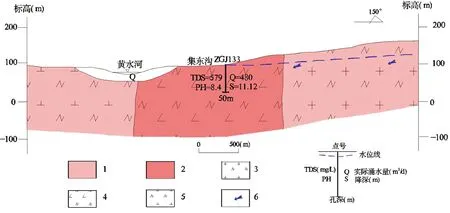

3.3 不同期次岩体接触带型蓄水构造

不同时期岩体侵入时挤压围岩形成局部压扭和张扭性裂隙,同时岩体在冷凝过程中形成横向性张性裂隙,增添了储水空间,形成地下水富水区。在赵格庄幅集东沟村附近,多期侵入岩体侵入,岩石结构松散,裂隙发育,形成富水区域(图5)。

1—单井涌水量10~50m3/d;2—单井涌水量>300m3/d;3—黑云英云闪长岩;4—斜长角闪岩;5—奥长花岗岩;6—裂隙水流向图5 不同期次岩体接触带型蓄水构造剖面图

接触带的富水性主要受接触性质、围岩区域含水条件和补给条件等因素制约。首先,若接触面与断裂面重合,则储水条件比单纯侵入要好;其次围岩若是片麻状岩体,本身裂隙较为发育,再受侵入岩体影响,常形成大面积的富水区;最后当接触带与地下水径流方向垂直,则富水条件最为有利,反之则差。

3.4 复合型蓄水构造

由两种以上蓄水构造共同构成某一地下水富集带时,则成为复合型蓄水构造。岩浆岩地区蓄水构造常为复合型蓄水构造。例如在不同期次岩体接触带、岩脉带常与断裂共同存在,这也强化了地下水富集条件,形成强富水区。

4 结论

岩浆岩地区为主要贫水地区,解决该地区吃水用水难题具有重要的社会与经济价值。该文在近几年1∶5万水文地质调查工作基础之上,对该地区富水性分级及蓄水构造模式进行了初步探讨,得出如下结论:

(1)提出在岩浆岩地区以小流域为单元进行富水性分级理念。划分时应充分考虑区域地形地貌、岩体岩性、构造断裂、地下水系统、地下水补径流条件等因素,富水性初步划分为<10m3/d,10~50m3/d,50~300m3/d,>300m3/d 4个等级。

(2)总结以往岩浆岩地区不同富水机理,提出断裂型、岩脉型、不同期次岩体接触型和复合型4种蓄水构造模型,分析富水机理,进一步指导岩浆岩区找水定井工作。