推动江苏产业链、创新链与人才链空间融合问题研究

郭占苗 田国杰

摘 要: 在江苏省内不断有城市进入创新驱动发展阶段的背景下,推动产业链、创新链、人才链融合发展,非常必要。但江苏各市产业链、创新链、人才链发展耦合发展存在不同类型,南京人才链发展超前,苏州与常州等地创新链发展相对良好,更多城市则是侧重产业链发展。市场短期行为使得创新链和人才链发展滞后于产业链发展,对研发和教育的投入难以适应未来经济产业发展的需要。在江苏全省内形成完善的区域创新系统,构建能服务于社会生产的知识循环,是解决问题的有效对策。

关键词: 产业链; 创新链; 人才链; SECI模型

中图分类号: F127 文献标志码: A 文章編号: 1671-2153(2020)03-0093-06

我国经济进入“新常态”背景下,江苏经济增长模式已跨越要素驱动向创新驱动阶段迈进。有必要分析产业链创新升级途径,研究江苏省内如何使人才链、创新链分别与产业链动态耦合,形成最大社会整体创新驱动力,这具有一定理论意义。探讨如何弥补人才链、创新链条自身裂缝,研究在动态发展中协调江苏人才链与产业链、创新链与产业链之间互动关系,构建区域创新系统,这有很重要政策价值。

一、江苏产业链、创新链、人才链融合共进现状分析

本文为分析江苏产业、创新、人才培养协调问题,在江苏统计年鉴选取2019年13市第二产业增加值、专利申请受理数以及毕业研究生与本专科生毕业人数汇总整理。本文将前两者作为13市产业水平和创新水平;并将研究生毕业人数乘上2.5权重与毕业本专科生加总作为人才培养量化值。结果如表1所示。

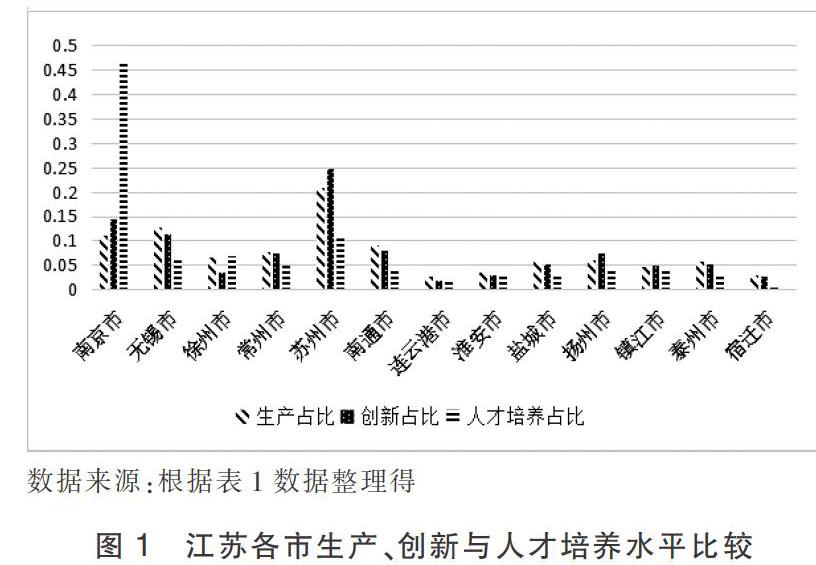

分别计算江苏13市第二产业增加值、专利受理数、高学历毕业加权人数在全省相应指标中的占比,得到图1数据。图1显示,各市在生产规模、创新能力和人才培养方面有一定差异;各市内部生产、创新、人才培养大都不十分均衡。

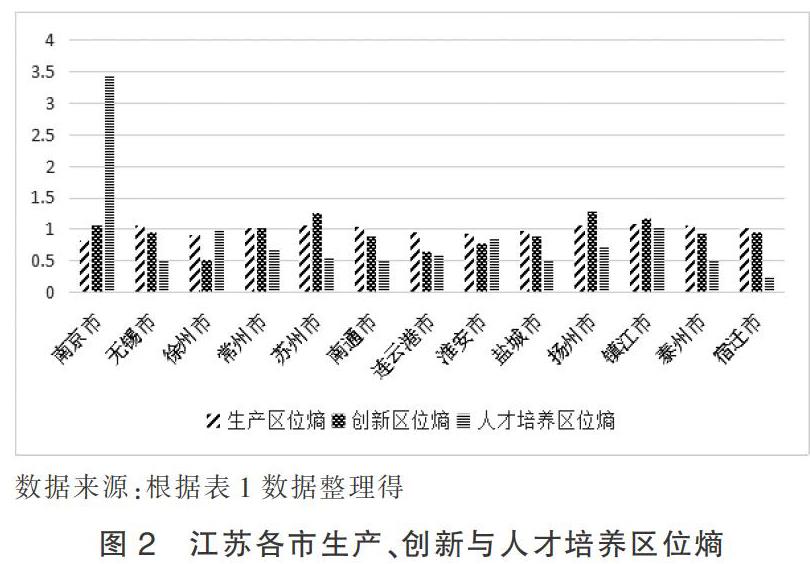

为了剔除经济发展实力的影响,本文将图1展示的三项指标的比例,分别除以各市地区生产总值在江苏全省地区总值的比重,得出江苏各市生产、创新、人才培养的区位熵,如图2所示。

分析图2可得,江苏各市生产、创新与人才培养配置情况,大概有四种类型。第一种,南京人才培养水平在全省遥遥领先,且相对而言高于本市创新能力,创新能力又高于本市相对生产规模,是人才链牵引创新链、创新链带动生产链的发展模式,是全省唯一适合科技推动型创新驱动发展的城市。第二种,无锡、南通、泰州、宿迁、盐城都是本市相对生产规模领先于本市相对创新水平、本市创新能力领先于本市相对人才培养水平的城市,从产业链、创新链、人才链发展关系而言,仍处于粗放发展阶段。第三种,徐州、淮安、连云港,都是本市相对生产规模领先于创新能力,人才培养水平高于大致等于创新能力。虽然这三市人才链发展不滞后于创新链发展,但是考虑到苏北地区人才流失严重,第三种情况可以合并到第二种情况当中。第四种,苏州、常州、扬州、镇江是本市相对创新能力领先于相对生产规模和相对人才培养水平,是创新链发展引领生产链发展阶段,属于产业驱动创新发展模式。从全省13市各自产业链、创新链和人才链发展情况可以发现,各市独立发展难以实现均衡发展,需要人才流动使人才链发展耦合与创新链发展;全省未来也会出现不同的三链融合模式。如果江苏产业链、创新链、人才链空间融合受到制约,则会严重影响江苏未来创新驱动发展的质量。

二、制约江苏产业链、创新链、人才链融合共进因素

(一)创新链发展滞后于产业链发展原因

江苏不同类型企业创新活动投入意愿存在差异;江苏中外资企业众多,但是其创新研发活动大部分集中于应用端的应用研究和产品开发,进行基础性研究和原发性研究的专门研究中心很少。

政府以往投资主要集中在基础建设方面,有效刺激了需求从而拉动了经济增长。但是经过几十年不断投入,基建投资产生拉动效率呈边际递减趋势,也导致相关行业产能过剩。未来政府财政投资应该偏向教育科研投入和研发财政补贴支出,培育未来经济增长所必需的技术进步与人力资本提升和科技创新能力。政府研发活动主要涉及教育、科学、技术方面财政投入,其中科学成果(Science)和技术成就(Technology)对应企业基础研究和应用研究,有很大知识与技术溢出效应,政府在教育方面投入也推动企业所需人力资本提升。政府还可以通过财政补贴、税收减免、专利保护和构建共同研发环境影响企业研发投入水平,但政府创新支持政策效果也受研发活动阶段、政策内容、监督机制影响。由于企业创新活动存在很大的知识溢出,使很多企业研发投入规模报酬低于应得水平,使企业收益低于社会收益;即便是研发投入规模报酬高于其应得水平的企业,可能因为资金不足问题使研发投入规模少于其合意的程度,导致社会研发投入动力不足;政府公共性科研与教育财政支出达不到基本要求的情况下,企业研发投入动力会急剧下降,导致全社会科技创新活动低迷。

不同类型企业创新研发活动活跃程度很是不同,而各行业创新的热度不一。江苏很多企业有一定规模的创新活动,研发强度要高于很多地区。但是由于研发成果难以立即实现,创新投入仍有很大的增加空间。企业研发也更多集中于产品开发阶段,基础性研究需要政府的财政投入。政府应根据不同行业的产业特征以及企业发展阶段资金状况,在保障公共性科研与教育财政支出前提下,给予不同研发活动相应财政支持,推动全社会科技教育研究开发等创新活动投入达到最佳规模,促进经济增长动力转化。

根据创新活动的溢出效应可以分为研发贡献型行业和研发受益型行业。基于利益最大化,研发贡献型企业在竞争条件下只会进行产品再生产,不会研发创新产品;但如能进行研发合作,可避免研发活动“公共物品”属性从而扩大投入水平。受益型企业有动力创新产品,但如果缺乏资金研发投入也达不到社会最优水平;资金充足就能选择合意资金水平开展研发活动。政府应该针对企业异质特征确定相应最优财政支出水平,最优化社会整体研发投入。同时政府应根据不同行业的产业特征以及企业发展阶段资金状况,在保障公共性科研与教育财政支出前提下,给予不同研发活动相应财政支持,推动全社会科技教育研究开发等创新活动投入达到最佳规模。

(二)人才链发展滞后于创新链发展需要的原因

在过去投资驱动发展阶段,政府集中于基础设施建设的财政政策产出效益在降低,进入创新驱动发展阶段的江苏需要向科技教育财政投入稳步转移;对于经济社会创新驱动发展阶段对应的多元化教育需求相应投入不足。

过去在社会经济发展投资驱动阶段,政府财政投入主要集中在基础建设方面,它打破了地方经济发展中的交通物流瓶颈,基建投资产生的需求也刺激了经济增长。但是经过几十年不断投入,基建投资产生的拉动效率呈边际递减趋势,也导致产能过剩。政府在基建方面过度投资产生巨大的低效、无效投资负效应越来越明显。对于已经进入创新驱动发展阶段的江苏而言,未来政府财政投资应该偏向科技教育投入。这方面投入虽然有明显增加,但尚未成为财政投入的主要去向,与发达经济体相应投入比较还有巨大差异。政府投资从基础实施建设转移到科技教育投入,对于江苏经济增长动力的顺利对接至关重要。各级教育投入涉及教学办公楼宇、体育图书场馆、实验室、教学设备、生活服务设施,这在当前正是相当规模的投资需求,能很大程度上缓解外资外移以及民间实体经济投资骤然减弱产生的投资需求压力,可以保障江苏GDP增长短期不大幅滑落。

长远来看,扩大高等教育与职业教育财政投入,培育着未来江苏经济增长所必需的科技创新、技术进步、企业管理与社会治理的提升、人力资本增值;扩大基础教育财政投入,减轻了江苏居民的教育负担,从而降低其生活成本,能有效平抑劳动力成本上升压力,保证江苏新生代的扩大和外来务工人员的进入,保证江苏继续享有人口红利;扩大教育财政投入,在江苏建设更多各类学校,可以增加高学历人群就业机会,增加江苏未来消费潜力,培育有利于社会稳定之中产阶级;开放民间办学与社会培训机构之门槛,能有效避免民间资本流入虚拟经济,亦为民间创业开辟更大空间。因此,扩大教育财政投入,是保证当前总需求能力和培育未来总供给能力的一举两得之策略。

优化江苏城市创新环境需要聚集包括创新人才在内的全球创新资源,相应社会基础设施也要改进。越来越多的高端人才子女具备外籍户口,但是针对外籍人士教育诉求的国际教育学校是小众需求,该类教育仍为欠缺,江苏尤其是苏南地区国际教育学校主要是针对本土学生。江苏创新应该走产业化路径,所以需要大量外地来苏务工的农村剩余劳动力担任产业工人。外来务工子女就学问题也是人口千万级城市要考虑的问题,如能解决好该教育问题,江苏就有稳定的劳动力保障。帮助农民工未成年子女完成义务教育并接受技能培训,既需要劳动力净迁入地的投入,更是中央财政有义务承担的公共服务。中央与地方之间如何有效协调确定合理财政投入比例和投入形式,是未来要解决的政策问题,目前尚未有相关政策出台。

(三)制约江苏人才链与产业链发展因素

江苏未来经济社会发展受周边其他城市影响,政策观念和经济社会建设努力导向尚未完全转变;原有“苏南模式”不能适应新时代江苏区域经济发展需要,创新驱动阶段区域经济社会建设缺乏必要的工作抓手。

虽然江苏各市政府对科技教育投入高于周边城市,江苏本土与外资企业研发投入相对较高,但是其投入仍然不能满足创新驱动阶段区域经济社会发展的需要。因为,一个区域进入创新驱动阶段是一种质变,科技教育财政投入比重及社会整体研发创新投入因该有井喷式的增长。而江苏的现实情况只是相关指标稍高于江苏其他城市,离发达国家投入水平仍有差距。由于培育区域创新能力是个长期过程,投入到产生实际效果要很长时滞,不能按照投资发展阶段的思路“抱佛脚”,寄希望立刻投入立刻产生效益。

科技教育投入应该致力于构建城市知识创造循环系统和城市创新系统,形成持续的经济社会发展动力。良好的城市知识创造循环系统,可以促使新知识不断创造、共享,形成创新活动的创意,这需要在一个区域内政府、高等院校与科技研究机构、职业技术院校、职业培训机构、生产企业及其所属研发及人力资源部门之间的良好合作、有序衔接。就江苏发展现状而言,校企之间的合作以及政府与高等院校的合作有很大欠缺,容易造成知识传递瓶颈。

城市创新系统对于进一步优化创新环境,推动人才、技术、资金等创新资源要素在企业、政府、研究机构和中介机构各主体要素协同作用下有序流动,有良好作用,通过知识创新创造、知识流动扩散和知识转化应用等过程进行技术创新。就江苏区域整体发展情况而言,所属各区县及各类园区发展较好,但是用力均衡、横向交流较少。这需要通过某种方式构建城市创新发展体系平台,在合理激励机制和充分补偿机制条件下,推动江苏企业技术创新活动由线性模式向交互型、链环型或网络型转变,增加创新强度、增强创新资源整体创新机能,催生更多技术创新联盟和中外科技合作项目。

由于江苏较早进入创新驱动发展阶段,具体如何调整功能财政投入方式、通过增加科技教育投入优化创新环境,自身与可借鉴的经验较少。一线城市在人口规模、社会与产业结构、拥有教育资源情况、创新型企业聚集与江苏不同,相应经验未必适合江苏经济社会发展。创新活动是创新资本、创新知识、创新技术、创新科技人才资源等创新资源要素综合作用的结果。相应投入应使江苏未来城市创新体系内各类资源配比适宜。同时,作为剩余劳动力输入地,江苏应更大程度扩大来苏务工的农村剩余劳动力子女就近接受义务教育的能力。在这个问题上,中央财政对地方义务教育的转移支付制度需要优化。

三、对策建议

在江苏整体区域内构建知识创造循环SECI系统,在江苏形成知识创造并转化为科技成果和创新产品的顺畅体系。基于江苏新兴产业集群基础,强化职业导向职业教育投入,在江苏整体区域内形成有效的知识创造“创始场”,使更多知识诀窍和工作经验被认知。保护知识产权、补贴企业研发活动,形成知识“对话场”,充分补偿机制条件下,推动江苏企业技术创新活动及成果有偿共享或建立创新开发联盟,形成开放式创新体系。克服体制限制,增加对江苏高等院校和科研机构财政投入或建立灵活多样合作形式,形成知识“系统场”,这个系统场的存在是江苏创新环境的智力支持,通过原创性、开拓性研究,形成新技术、新工艺,凝聚创新活动的科技推动力。做好江苏科技孵化器建设,并为科教人员依托科研成果创业提供社会保障,吸引国内外技术密集企业入驻江苏,在江苏形成知识内化的“练习场”,推动創新人才的知识资产形成技术创新、产品发明、生产方法改进创意,提升区域创新能力。

(一)扩大对江苏职业院校、高等院校和科研院所实验室建设的有效投入,构建江苏企业与学校合作平台,在江苏整体区域内形成有效的知识群化“创始场”,在江苏整体区域内构建知识创造SECI循环系统

科技教育财政投入应向江苏职业院校、高等院校和科研院所实验室建设倾斜,使学校有更多更好的实习实践课程,企业有更大员工培训的动力,工科院校应有必要实验室和实验教学条件。政府如能作为第三方进行协调,促进更多职业院校与企业进行校企合作,共同培育学生,实现企业技能需求与学生专业能力无缝对接。创业导师服务体系也是促进知识群化的有利形式,可以避免创新创业活动中很多不必要的浪费。江苏企业数目庞大,对于各水平员工需求也多,借鉴德国“学徒制”模式职业驾驭培养模式,提高企业员工职业技能与职业素养。通过强化江苏潜在就业群体知识群化能力和外部条件,在江苏整体区域内形成有效的知识创造“创始场”,使未来就业和潜在创新群体掌握更多知识“诀窍”,塑造更好的职业习惯和工作态度,形成更多的工作经验和感性认知能力。为创新活动构筑原发性的空间,为相关产业技术创新、产品发明、生产方法改进的创意提供感性认知的来源。

(二)加大江苏本土与外资企业研发活动补贴力度、保护江苏企业创新活动中产生的自主知识产权、政府牵头推动创新成果有偿共享研发联盟的形成,在江苏整体区域内形成有效的知识外化“对话场”,构筑江苏城市创新体系科技成果和创新产品形成的顺畅体系

知识外化最能体现知识的社会价值,也最能体现一个区域知识创造和科技创新活动的基本环境质量。申请与授权的专利、引进的专有技术都属于知识外化的成果。进入创新发展阶段的江苏,更应该投入财力对知识外化提供更好的保护。江苏要创造良好的创新环境,必须在知识产权保护上加大力度,打击侵权行为、保护原创厂家的知识产权,也是对科技教育活动有效的行政投入,对于优化江苏创新环境十分必要。对于溢出效应巨大的江苏本土与外资企业的科技创新活动进行补贴,促进知识创造与科技创新主体进行知识外化活动。在江苏全市建设良好的知识共享平台,也是推动知识外化的有效方式。在信息社会通过传统和现代各种传播媒体,针对不同受众提供并传播各种生产工作知识,运用集体智慧提高江苏整体创新能力。企业还可以利用“苏南自主创新示范区”进行有偿创新成果共享,形成开放式创新区域,提高创新活动外在价值。政府牵头促进新兴企业在研发创新活动中结成研发联盟,共享研发成果,也是推动外化的有效途径。在江苏城市创新体系内形成良好“对话场”,为江苏境内企业提供良好的技术转移平台和科技服务,提升江苏创新环境,促进科技创新成果转化,提高科技活动的社会价值。

(三)理顺江苏各市政府与江苏高等院校之间的合作机制,加大江苏高等院校与科研机构的财政投入,办好吴江与苏州大学合作项目,在江苏整体区域内形成知识融合的“系统场”,为优化江苏创新环境奠定智力基础

与江苏区域经发展关系密切的高等院校的教学科研活动,进行的是知识整合。进入创新驱动发展阶段,学科体系健全的高等院校、科研院所进行的科研活动,是区域创新活动必要的外部条件,增加江苏高等院校的教育科技财政投入是必要的。高等院校增强基础性研究的投入,夯实创新活动必须的基础研究。通过双方合作,共建科技创新智库和政府决策智库,共建联合实验室、研究院和协同创新中心。这种模式在我国一些经济发展较好的区域已经展开。政府方面需要加大对基础研究和应用科学研究的资金投入,高等院校则需要调整大学课程及研究课题,以适应本地产业集群的需要。未来苏州应该将义务教育拓展到高中阶段,通过健全教育体系、改善苏州高等教育与科技研究条件,在苏州形成知识创造“系统场”。这个系统场的存在是苏州创新环境的智力支持,通过原创性、开拓性研究,形成新技术、新工艺,凝聚创新活动的科技推动力。

(四)继续强化江苏科技孵化器建设、对科技人才依托研究成果创业提供财政支持、吸收能培育创新人才的高科技企业入驻江苏,在江苏整体区域形成知识内化“练习场”,提升江苏整体区域创新能力

采取有效措施推动产业生产和科技创新人员将系统的理论知识吸收、消化,内化为自身隐性知識。江苏拥有众多科技孵化器,如果这些科技孵化器运转良好,将为江苏知识创造循环的知识内化形成巨大助力。区域创新活动发展模式,关键在于技术创新与产业化之间的配比,江苏新兴产业为代表的制造业集群,适合走产业化创新发展模式。这需要将科技理论知识和前沿发明转化为创新成果的平台,特别是推动科技工作者和高学历人才,能将所学知识孕育出新成果,形成经济效益。另外,企业人力资源培训是员工“知识内化”的关键环节,应该同教育培训机构建立联系,协助教育培训机构开展培训;在江苏创新城市体系内应建立区域技能联盟联合培养人才。通过优化创新环境,吸引国内外技术密集企业进入江苏、留在江苏,可以使江苏更多的毕业生获得“干中学”的实践机会,形象化校内所学理论知识。还可以出台相关措施,鼓励知识分子、海外留学人员和科技人员创业。通过这些平台在江苏形成知识内化的“练习场”,使江苏城市创新系统中人才链有效融入创新链,增加个人有价值的知识资产,形成技术创新、产品发明、生产方法改进创意,提升江苏区域创新能力。

参考文献:

[1] 野中郁次郎,竹内弘高. 知识创造的螺旋[M]. 北京:水利水电出版社,2012.

[2] 青木昌彦,安藤晴彦. 模块时代:新产业结构的本质[M]. 周国荣,译. 上海:上海远东出版社,2003.

[3] KETCHEN JR D J,IRELAND R D,SNOW CC. Strategic entrepreneurship,collaborative innovation,and wealth creation[J]. Strategic Entrepreneurship Journal,2007(1):371-385.

[4] David V Gibson.Investing in Innovation to Enable Global Competitiveness: The Case of Portugal [J]. Technological Forecasting & Social Change,2011,78(8):1299-1309.

[5] 王鹏.创新环境因素对区域创新效率影响的空间计量研究[J]. 贵州财经大学学报,2015(2):74-83.

[6] 马莉. 人才链与产业链的动态耦合分析[J]. 财经教育,2016(6):139-140.

[7] 邢超. 创新链与产业链结合的有效组织方式[J]. 科学学与科学技术管理,2012(10):116-120.

Abstract: Under the background of continuous cities in Jiangsu Province entering the stage of innovation-driven development, it is necessary to promote the integration of industrial chain, innovation chain and talent chain. While there are different types of coupling development of that in Jiangsu. The development of talent chain in Nanjing is advanced, and the development of innovation chain in Suzhou and Changzhou is relatively good. But most other cities focus on industrial chain development. The short-term market behavior causes the development of innovation and talent chain to lag behind the development of industrial chain. The investment of R&D and education in the whole society can hardly meet the needs of future economic and industrial development. It is an effective countermeasure to form a perfect regional innovation system and construct knowledge-creating cycle to serve social production in Jiangsu Province.

Keywords: industrial chain; regional innovation capability; innovation chain; talent chain; SECI model

(責任编辑:刘彩珍)